9月4日,由四川省摄影家协会、南充市文联主办,中国摄影展览馆、中华世纪坛艺术馆承办的南充市摄影家协会主席杨麾的《我的嘉陵江》摄影展,在位于中华世纪坛的中国摄影展览馆新址开展。

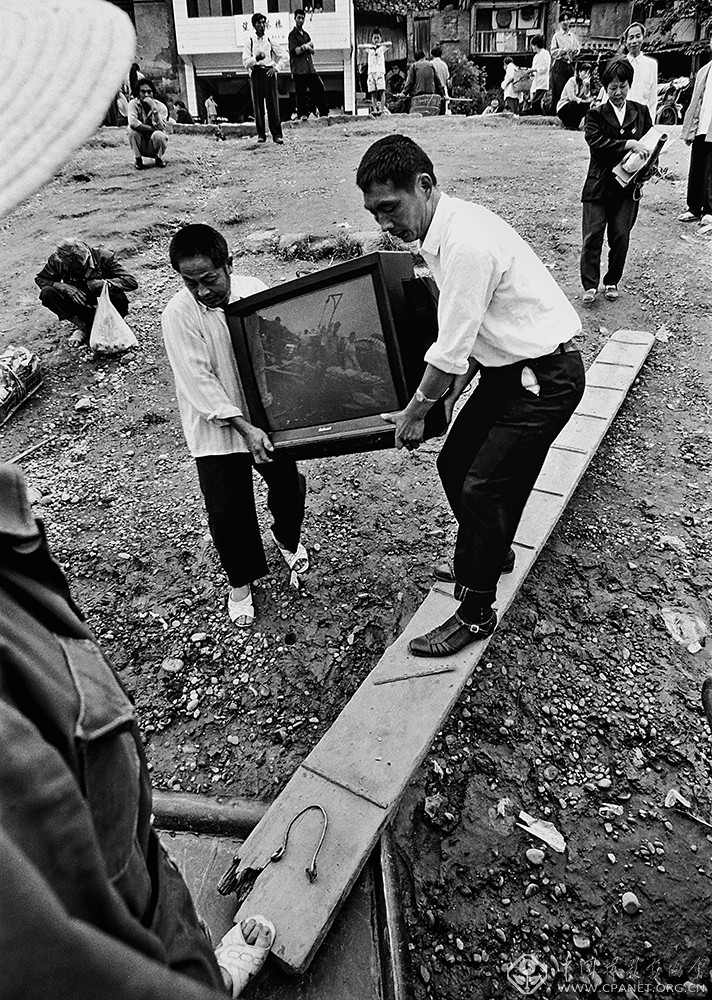

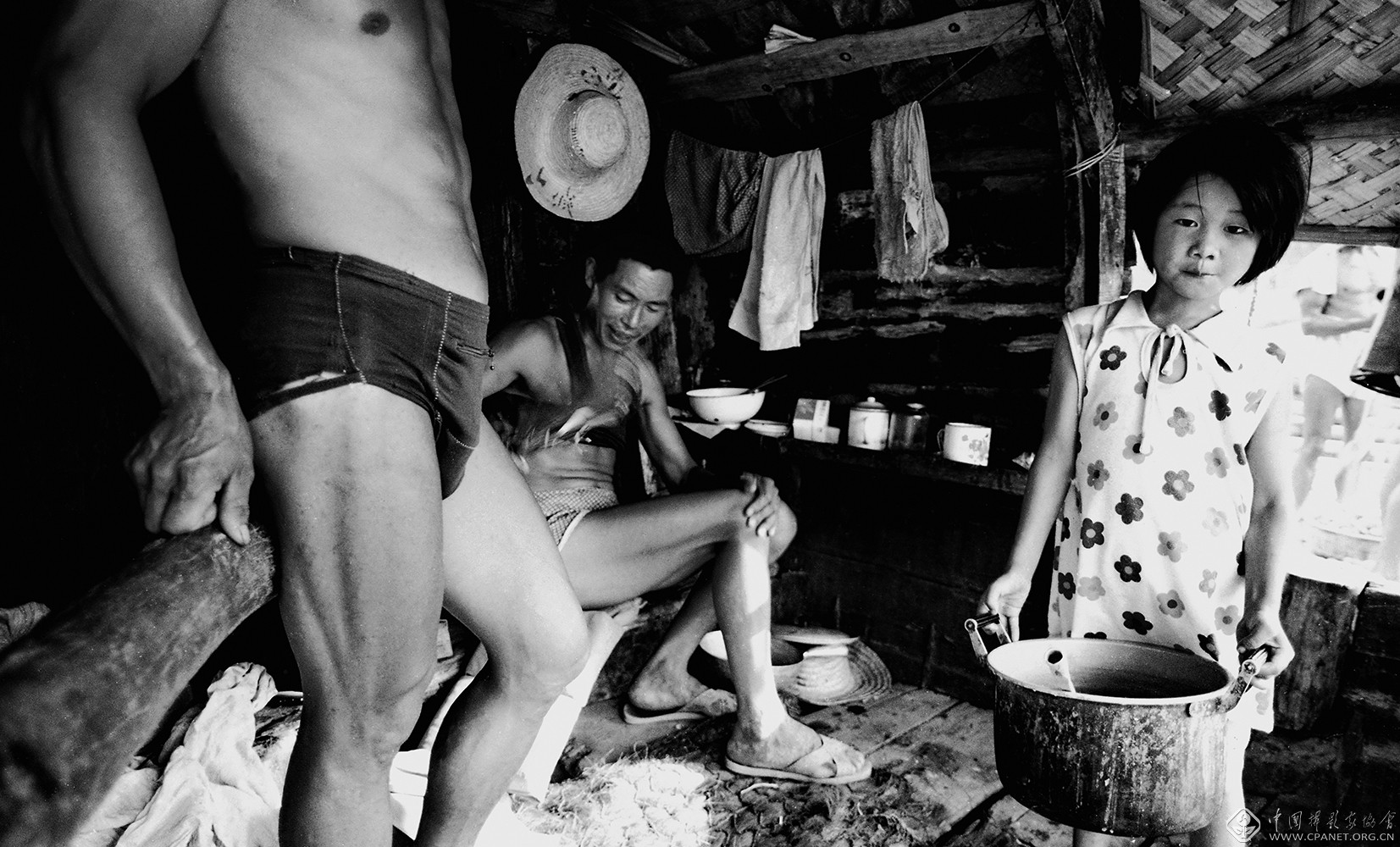

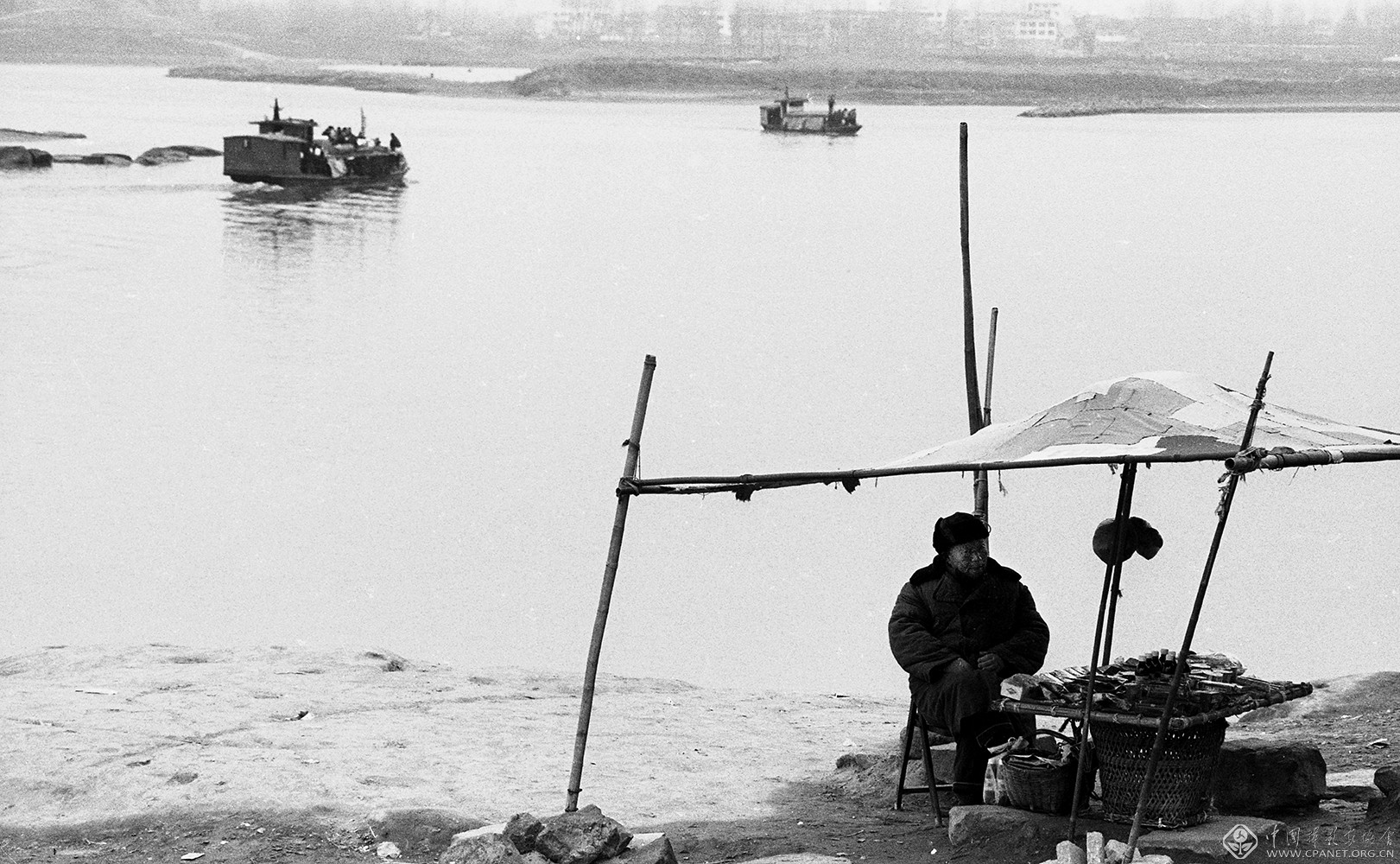

此次展览由新华社领衔编辑陈小波策展,共展出作品80幅,是杨麾在长期的摄影生涯中将镜头对准平凡生活,对准社会发展变迁的经典作品。这些作品记录下了人世间真挚温馨的情感,描摹出了社会大潮中鲜活生动的画卷,为中国社会发展历史进程尤其是改革开放30多年来取得的巨大成就留下了大量珍贵的视觉文本。下面,就让我们领略杨麾镜头下嘉陵江40年的沧桑变迁,并透过策展人陈小波梳理成更为清晰的影像脉络。

为故乡生活解密的摄影家

陈小波

一、杨麾是我们一直在寻找的摄影家,也是我们尊敬的摄影家。我称他为“有根据地的摄影者”,他的影像则是“从泥土中长出来的影像”。

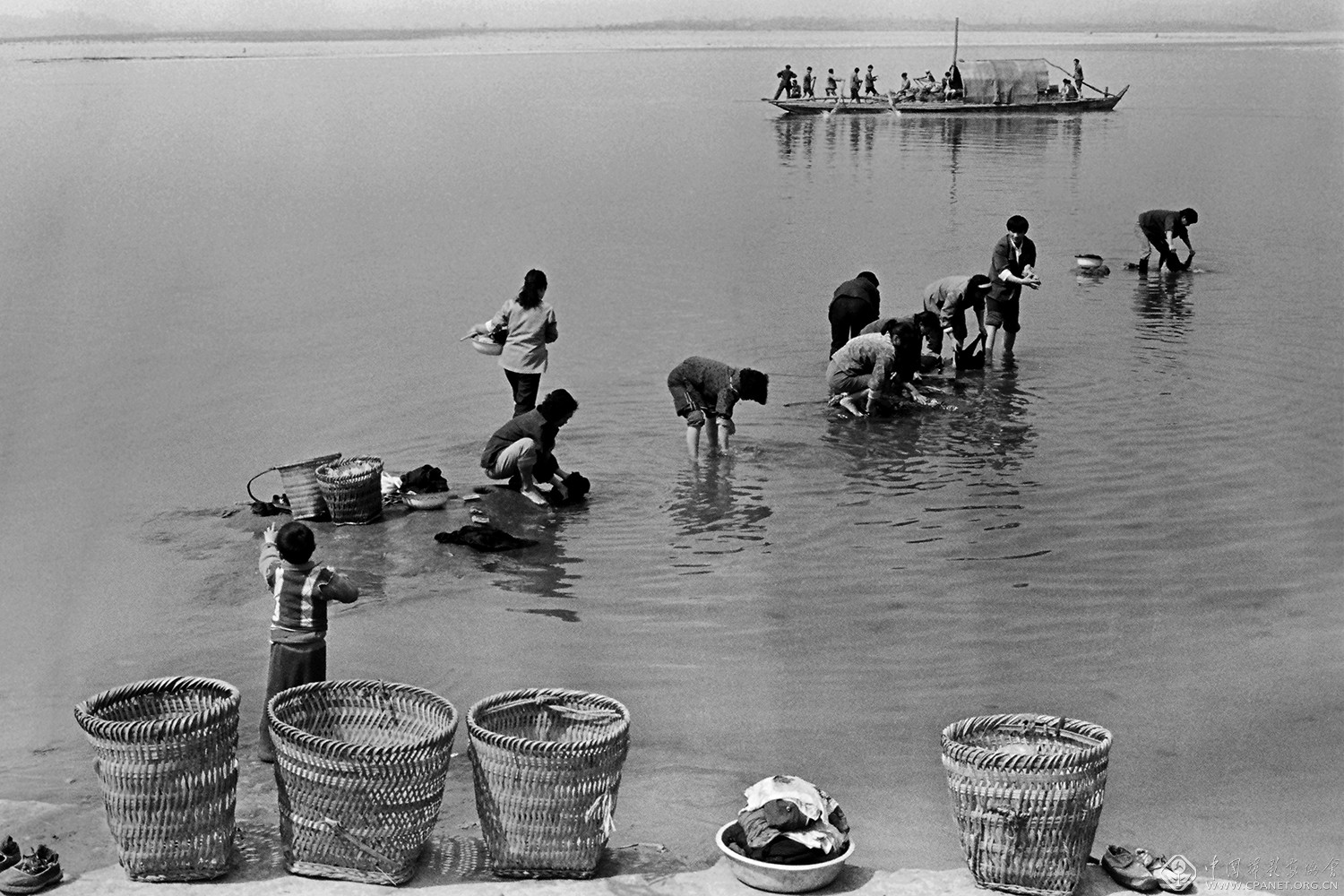

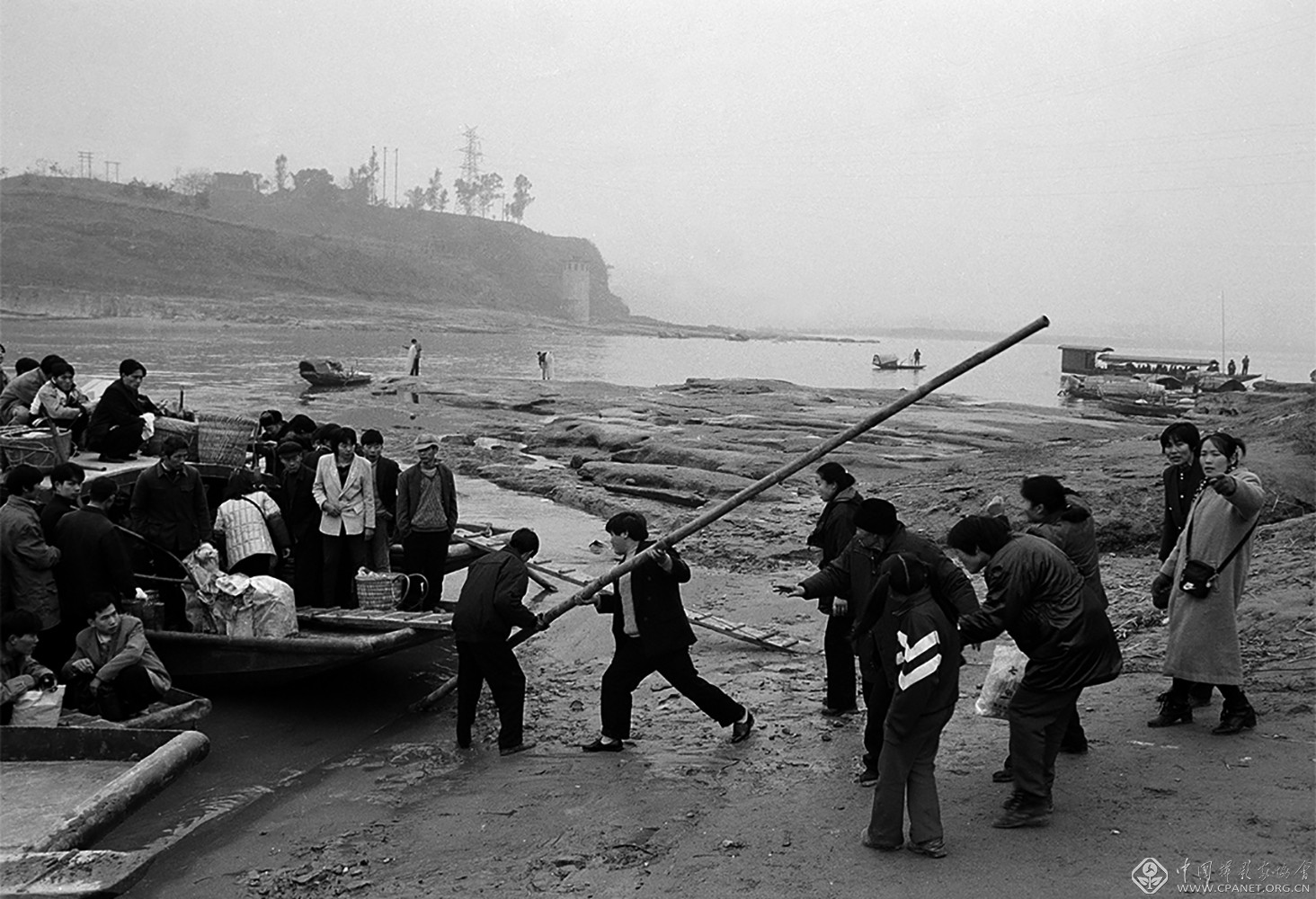

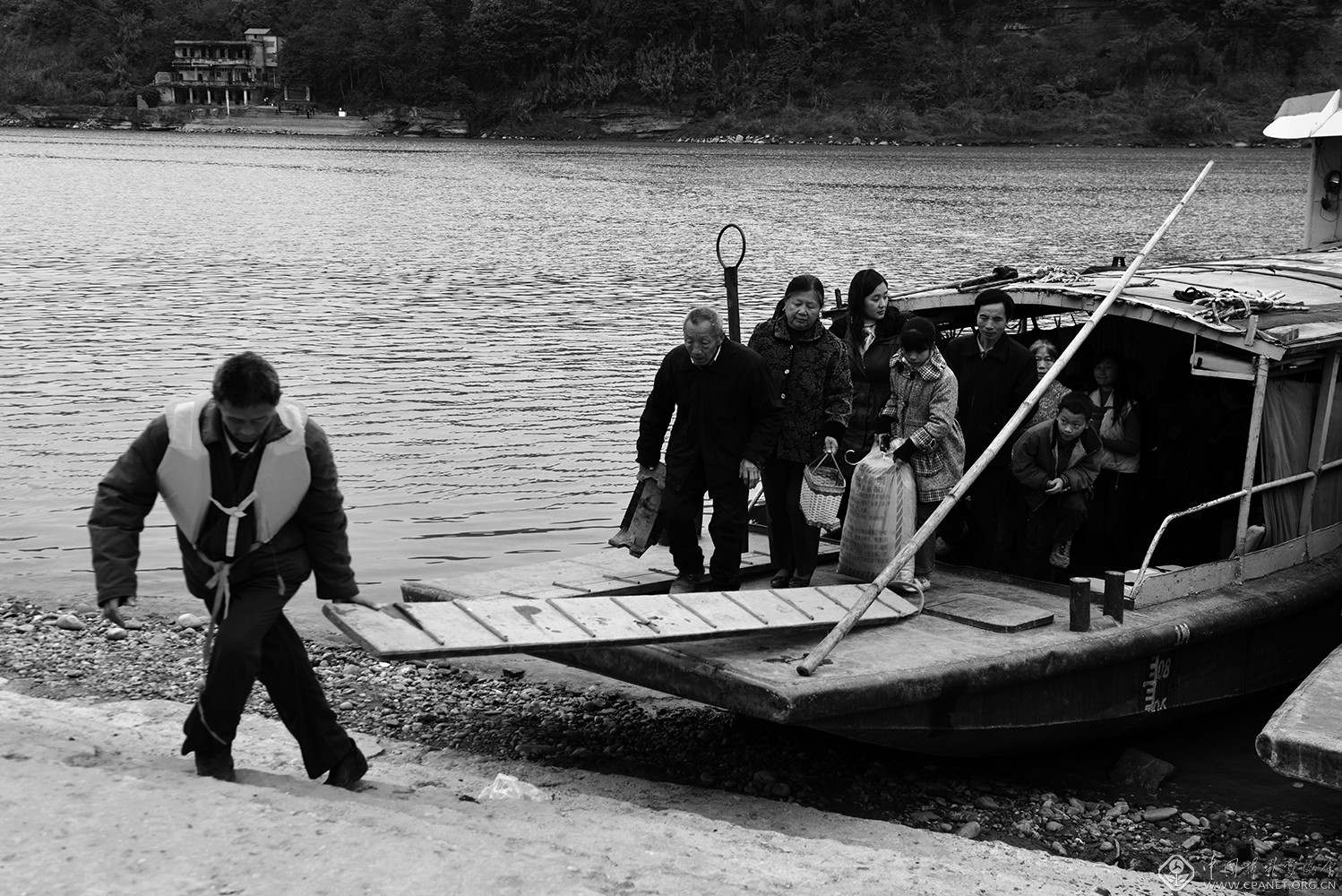

杨麾四十年来只做了一件事:就是在自己小小的故乡,拿着相机拍摄。他只拍发生在自己身边的,而不是远方的事;他只关注自家乡亲的家长里短,世故人情,这足够他倾尽一生心血与才情。在南充嘉陵江码头,这个摄影师频繁出现在这里,虔诚记录:“无论喧嚣还是落寞,无论繁华还是冷清,因为她就是我的故乡我的家啊!”

摄影者为什么要有自己的根据地?是因为你要有一个用自己一生来辨析的地方。一个人在他最熟悉的地方扎根、行走、拍摄,在自己最熟悉的小题材上下大功夫,即便是坚持简单的记录与还原,也不可能被忽视。没有过时的题材,摄影者应该是一切事物的观察者;没有小摄影家,我不止一次见过在一个非常小的范围内做摄影,做到人人皆知的摄影家。

二、嘉陵江养活了杨麾,并埋藏着他六十多年的的记忆,他至今没有也不想跑出自己的生活。杨麾所有失落与获得、悲恸与快乐、爱与恨以及独特的生存经验都来自那里。嘉陵江边什么时候下雨、什么时候天晴?哪家来了新媳妇、哪家孩子出生、哪家老人去世?他全知道。

杨麾只拍摄自己手边的东西,言可及义、言可及物、言可及心。他还试探着为故乡的生活解密,并从最简单处开始。他的作品写满了他的乡土背景,面目清晰,符合情理,容易辨识。其原因在于他的乡土经验训练和解放了所有触觉,具有阅读和想象所不能替代的作用。

杨麾守望乡土,以肉体,也以魂魄,他愿意让大家一同分享故乡的体温。杨麾通过故乡百姓的悲欢,历炼着自己的影像和心灵,而故乡百姓,也通过他的影像,向尽可能多的人们讲述着自己的命运。

杨麾的这种摄影,并不刻意带着某种使命,因为这就是摄影者自己的生活境况。

三、美国作家威廉·福克纳(William Faulkner ,1897—1962)一生共写了19部长篇小说与近百篇短篇小说,其中15部长篇和大多数短篇都与他的家乡有关。福克纳根据家乡的地理和环境虚构了一个叫做“约克纳帕塔法”的地方,为此,还专门绘制了一张“约克纳帕塔法县地图”,在地图上,他标明了山川与河流,家族和人物,传说和习俗。从叙述时间上,这些小说要追溯到美国独立战争之前,一直到“二战”结束。在他创造的长达100多年的小说时间里,一共写了600多个有名有姓的人物,有些人物在这篇小说里是主角,在下一篇小说里就是配角,在这篇小说里消失了,在另外一篇小说中又出现。福克纳说:“我一生只写我邮票一样的大小的故乡”。

杨麾的摄影也是在记录“邮票一样大小的故乡”。什么也经不住几十年的关注与记录。几十、几百年后,一切都会消亡,唯有影像存留。那时人穿什么衣裳、梳什么发型、什么样的表情、人和人的关系、人和万物的关系……都会从杨麾的嘉陵江影像------那个深藏着的幽深世界中跑出来。

摄影是杨麾的隐私。杨麾感谢摄影,让他能如此放肆地记录故乡。杨麾说:有生之年还能继续为故乡拍摄已经足够了。

四、杨麾以诚恳的地方性视角,与外界的喧嚣隔离。他的目光在一山一水、一草一木间移动;他的摄影粗砺、密实,细节庄重。几十年间,他毫无厌倦地关怀卑微的人物,细小的事物,以悲悯之心记录日常生活中凸起的部分,描绘了故乡质朴、不容重复的容颜。

我从哪里来,我往哪里去?我灵魂之声发自何方,又朝向何处?这些问题,只有大地能回答,只有故乡能回答。

几十年的奔走虽然孤独、虽然寂静,杨麾用摄影为自己的精神找到了一个坐标。故乡、摄影,这两种存在让他觉得自己有来处,也有归途,他十分安心。

在中国,有一种摄影必须寂静与孤独;而那些寂静与孤独的摄影者,必须有人向他致敬。这就是我们为什么要为杨麾编辑此书的目的。

是为序。

2014-8-3

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 作者:杨麾 陈小波

作者:杨麾 陈小波 2016-09-13

2016-09-13

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台