摄影对我来说,不是写日记。我因为书读得少,加上自己性格的关系,这里面并没有理论的东西,不是艺术那么深的东西,我只是用影像看人观物,比较随兴、轻松,但又和别人的轻松不一样……

我喜欢摄影,就是把每一样都拍下来,或是「顺便」拍下来,不一定要有什么「艺术」的场面,一张照片反映了不同的社会层面与时代变化,生活也好,风俗也好,宗教也好,自然都会包容进去……

我就是喜欢街头或乡村的平凡百姓,他们单纯、亲切,有一种朴拙的泥土味……

有些照片构图、意境都很美,但那是另一个世界,与我们没有什么关系,我没兴趣去研究……

——张才

「我是一个在台北长大,真正爱照相的二十七岁青年。初到上海,看到很多与台湾不一样的风俗习惯。有很新的,也有很老的。社会上贫富相差很远,智识程度相差也很大。黑社会的恶势力横行霸道,无法无天,因之人情冷淡,甚至见死不救!一切都给我很大刺激,所以自然而然一有空闲,就把所看到的拍了下来!」

——张才

作者简介

张才,1916年生于台北大稻埕。三○年代赴日学习摄影,受到日本「新兴写真运动」及德国「新即物主义」影响,发展出对社会、人、事物锐利客观写实立场描写风格。其摄影题材忠实纪录四○年代上海都会生活、台湾原住民田野调查到后期庙会与戏团的生活百态。自幼受到兄长影响,拥有文艺青年的理想个性,张才带着相机走入人群采正面快拍的手法,平实纪录交杂矛盾与冲击的瞬间,对睨的眼神更显质朴动人,社会时代意识展露无遗。

作者经历

1916 出生于台北大稻埕。

1923 就读「太平公学校」。

1925 参与「星光演剧研究会」第一次公演。

1930 台北大稻埕「大龙公学校」毕业。

1931 自「宜兰农林学校」休学,开始跟着长他11岁的哥哥张维贤的「民烽剧团」一起活动。

1934-1936 赴日本学习摄影,初到「东洋写真学校」研习半年,转赴「武藏野写真学校」就读,完成学业后,再到新田「工藤写真研究所」继续研习。

1936 自日返台,台北太原路成立「影心写场」。买下生平第一台德国莱卡135(Leica D III))相机。

1938 二度赴日。

1941 「太平洋战争」爆发,举家迁往上海。

1942-1946 开始用德国莱卡135(Leica D III))相机,拍摄战争阴影下的《上海写真》。 1945-1953 「国立台湾大学」摄影研究社指导老师。

1946 全家返台,于台北太平町设「影心照相馆」。

1947 拍摄「二二八」事件。

1948 张才与邓南光、李鸣鵰、林寿镒等人参加《淡水沙仑海水浴场摄影比赛》。张才参加《台湾新生报》三周年摄影比赛获得第一名,另有邓南光与李鸣鵰并列第二名,自此三人因而有「三剑客」之称。

1951 随人类学者陈奇禄拍摄《原住民容颜》系列作品。参加「台湾省文化协进会」主办「郊外摄影大会」。

1952 为提倡写实摄影,张才与邓南光、李鸣鵰共同资助主办「台北摄影月赛」,担任评审前后达十年之久。

1953 「中国摄影协会」在台复会,张才、邓南光等同为发起人。 1955 受邓南光成立「自由影展」影响,在基隆成立「新穗影展」。

1955-1956 「国立台湾大学」摄影研究社指导老师。

1957 成立「福德照相器材行」。

1957-1959 任「台北市照相器材公会」理事长。

1958 在延平北路成立「大新照相材料行」,开始投入彩色冲洗的业务,以黑白为主的创作就大量减少。《台北摄影月赛》由张才等商得「台北市摄影会」同意接办,并改名为「台北摄影沙龙」,每月举办比赛。「中国摄影学会」第六届理事、展览组组长。

1959 「中国摄影学会」第七届理事。

1960 销毁「二二八」事件相关底片。

1962 「中国摄影学会」理事、日文秘书。

1963 同年陪同日本东京《太阳杂志》特派员国分直一、三木淳至兰屿拍摄。

1966 「台北市摄影学会」荣誉博学会士。

1975 《摄影天地》创刊,张才与朱玉珉、李鸣鵰、林诗、查士芬、莫一明、黄则修等十三人为合伙人,刘在琳为发行人兼编辑,社长为莫一明,总编辑为汤思泮。

1977 《台北市摄影季展》创办人之一。

1985 出席《台湾地区摄影史料整理暨百年台湾摄影展》座谈会,提供相关摄影史料。 1987-1989 在台湾山区与美加地区旅行,拍摄了呈现个人心境的彩色照片。

1992 参加《台湾的24小时》拍摄活动。《摄影天地杂志》编辑顾问。

1994 五月四日逝于台北自宅,享年七十九岁。

出版

1990 《张才 美加点滴摄影集》,「福得照相器材有限公司」出版。

《张才 1987-1989摄影作品集》,「福得照相器材有限公司」出版。

1995 《台湾摄影家群像─张才》,张照堂主编,「跃升文化」出版。

2001 《影心‧真情‧张才》,作者:萧永盛,「雄狮出版社」出版。

2004 《经典张才 未公开遗作》,「台湾国际视觉艺术中心」出版。

2008 《张才摄影集》,简永彬参与编辑、评论,「Youlhwadang」出版,韩国。

2010 《张才》,台北市立美术馆出版。

2010 《逝影流光─张才摄影集》,刘海粟美术馆主编,上海锦绣文章出版社。

展览经历

1947 首次摄影个展,于台北「中山堂」,内容包括人像静物、台湾风土民俗、上海作品。

1952 摄影三剑客于美而廉艺廊举办台北摄影。

1989 《1942年代 上海》摄影展,「夏门摄影艺廊」,台北。

1990 《张才摄影个展 1987-1989》、《美加点滴》,「恒昶艺廊」,台北。

2004 《台北摄影三剑客之二 ─ 「遗珍」张才未公开摄影作品展》,「台北国际视觉艺术中心」,台北。

2010 《意象地图─张才摄影纪念展》,台北市立美术馆,台北。

2010 《逝影流光─张才摄影展》,刘海粟美术馆,上海。

从本系列作品中,可发现出摄影的写实主义和现代主义的最初模样。若以质量论之,衡诸那个时代,本系列作品首推第一。与张才同时代的日本摄影家,因昧于意识型态与国粹思想,摄影早已沦为替国家宣传的工具。西方即使有少数的摄影家,捕捉到上海局势混乱的决定性精采画面,但对当时上海的时代性格、社会、人物的直接观察,很少有像张才所拍摄的这般清晰。

顾铮:多重视角下的张才摄影实践考察

20世纪上半叶,上海作为当时中国最具现代性的国际大都会,成为了中国现代文化发展的重要舞台。托庇于上海作为国际港口的信息自由流通,中国现代大众传播媒介在上海呼风唤雨;发达的上海电影工业,证明了上海在中国最早跨入了大规模视觉消费的门槛;深受大众喜爱的漫画,以其近距离观察与犀利的讽刺与挖苦,令它成为20世纪民国文化中,最具特色的城市文化样式之一;而现代商业的发达也推动了广告艺术的发展,月份牌绘画给出了当时欲望图像的最动人形式,而文学,无论是左翼文学还是“新感觉派”文学,都以其描述的丰富多彩的都市性在展示上海的复杂性的同时,也丰富了文学史本身;处于艺术前卫地带的美术,既有“决澜社”这样的先锋美术团体,也有深受鲁迅影响的左翼木刻运动,它们都以迥然不同的追求与风格为上海的城市文化增加了新的内容。当然,上海这个特殊的艺术“飞地”,其实也为摄影这个相对而言是最新的视觉手段,预留了可以施展身手的巨大空间。

然而,从现在可以获得的材料看,我们不无遗憾地发现,与其它依托城市的发展而丰富发达起来的艺术样式如电影、漫画等相比,摄影在上海的发展,除了依附于平面传播媒介如《良友画报》等而有所发展以外,就它作为一种视觉表现样式而言,当时发生在上海的摄影实践似乎对于城市与现代生活并不敏感。当时的上海摄影家,热衷于风花雪月的题材,追逐沙龙趣味主导的海外摄影学会的各种名衔,鲜活的城市生活,反而受到他们的冷落。翻阅许多当时的摄影刊物,我们可以发现,有偶一为之的城市影像,而对于都市生活的观察与表现,也有如沙飞与尚甫等人的少量贡献。但至少到目前为止,还没有发现在当时的上海摄影家中,有以都市为自己的主题加以集中、深入探索的人。作为现代性的重要标志之一的摄影,反而往往被在大都市中讨生活的知识分子扭曲为一种现代“文人”的“余技”,照相机取代毛笔给出“画意”境界成为时髦,摄影表现被用于表现中国古典美学趣味的审美,其中最突出者也许当为朗静山。他当时多以摄影蒙太奇这个具先锋性的手法,在上海这样的国际大都市里,开创了“集锦摄影”的山水蒙太奇,自娱自乐,少有对于都市现实的表态。

而在当时的许多世界大都市,如巴黎、纽约、柏林、东京与莫斯科等,生活在那里的许多摄影家,已经义无反顾地走上了以摄影对话城市的道路。在城市这个最具刺激性、最可能激发好奇心、最可能拓展摄影表现可能性的地方,展开了丰富多彩的摄影探索。世界摄影史上的重要时期“两战间”(between wars)的影像探索的重要成果之一,就是都市摄影的发达与成熟。无论是巴黎、纽约、柏林,还是莫斯科,东京,都有伟大摄影家的巨大身影。布拉塞、柯特兹、维基、莫霍利—纳吉、罗琴柯、堀野正雄、饭田幸次郎等。而上海作为当时远东最大的国际城市,却没有如其它城市那样出现对于都市摄影做出重要贡献的摄影家。也许,那可能是上海这个城市还没有积聚起足够的能量以刺激摄影家的感性,激发他们的的创作冲动。如果不是,那么又是什么更深层的文化历史原因,使得上海的摄影家们居然对于城市无动于衷?不过,这个悲观的估计,现在终于受到质疑了。最近不断进入人们视野的一个台湾摄影家拍摄于1942年到1946年间的上海影像,终于结束了我们对于中国早期都市摄影的苦涩想象。

本文试图主要以张才在上海展开的摄影实践为中心,通过对于张才的摄影实践、以及对于与张才同时代的中国与日本摄影家的摄影实践的平行考察,加深对于张才摄影的理解。

一 摄影史角度看到的张才所处的时代

1939年,一个手持日本帝国护照的台湾青年,为回避日本的皇民化运动与战争阴影,由台北来到上海。这个名叫张才(1916-1994)的台湾青年,已经有在日本留学摄影的经验。1934年他赴日本短期留学,研习摄影。

在他留学时正逢日本摄影界响应欧美现代主义摄影潮流而兴起“新兴摄影”运动。日本的“新兴摄影”运动的源流出处,显然与欧洲不无关系。出现于德国的“新摄影”(Neue Fotografie)思潮与一战结束后出现于德国的新客观主义(又称新即物主义)艺术运动有着密切的思想关联。1929年在德国斯图加特举办的《电影与摄影》(Film und Foto)展览,在1931年4月与7月,由冈田桑三和村山知义介绍,在朝日新闻社的赞助下,以《德意志国际巡回摄影展》之名,分别在东京与大阪举办。这个展览给了当时的日本年轻摄影家们以重要的影响。

日语“新兴摄影”一词最早出现于以《摄影时代》杂志主编木村专一(1890-1938)为中心、包括了堀野正雄(1907-1998)等人在内的、于1930年组成的“新兴摄影研究会”这个组织名称中。而张才在日本期间,正好与木村专一有接触,想来受其影响不小。1932年,野岛康三(1889-1964)等人创刊《光画》摄影杂志,大量发表日本现代主义摄影作品。上述两个事件,可以认为是日本“新兴摄影”兴起于东京的第一波。与此同时,在1930年代的日本,以包括了大阪与神户这两个主要城市的关西地区为中心,也出现了“新兴摄影”的现代主义摄影新潮。关西地区的老牌摄影爱好者俱乐部“浪花摄影俱乐部”、“丹平摄影俱乐部”、“芦屋摄影俱乐部”等,展开了以安井仲治(1903-1942)、小石清(1908-1957)、中山岩太(1895-1949)以及花和银吾(1894-1957)等人为中心的现代主义摄影探索。关西地区的“新兴摄影”运动也被后人认定为日本独具特色的“(大)阪神(户)间现代主义”运动的一个重要部分。同时,名古屋、福冈等地也出现了不同程度的现代主义摄影实验。

一些日本摄影家如小石清、堀野正雄等人采用新客观主义的手法拍摄了工业机械的构成美,而另一些摄影家如中山岩太(1895-1949),山本捍右(1914-1987)安井仲治(1903-1942)等或以现实主义、或以超现实主义的手法,表现现代都市生活的怪异与人的内心世界,营造出一种幻想的瑰奇世界。而其中最为激进者如花和银吾(1894-1957)者,则制作出了综合媒材性质的摄影作品。因此,在1930年代的日本,“新兴摄影”运动可说是一个全国性的现象。这既是对于欧洲美国的现代主义摄影实践的及时回应,也是日本摄影家为获得摄影现代性所做的集体努力。但日本现代主义摄影的此一实验风潮,不久即因为日本走上战争道路、实行举国一致的战争体制而受到压制,“新兴摄影”的探索也就因此被强迫中断。

在张才保留下来的照片剪贴簿里,我们发现他精心地保存了“新兴摄影运动”的健将中山岩太、植田正治等人的作品。而他在日本期间认识的如村山知义这样的日本“达达”与新戏剧运动的代表人物,也肯定对于他的人生观与艺术观有深远的影响。张才的兄长张维贤是台湾的左翼戏剧家,他的思想也对张才产生了不小的影响。欧美日本的现代主义实验与激进社会思潮,加上对于民生的本能关注,两相结合,也许形成了后来张才的摄影的根本。

考察张才的摄影实践,尤其是他早期的摄影实践,我们不能忽视日本所具有的特殊作用。日本作为一个地处东亚、又是在该地区最早实现现代化的国家,其在东西文化交流中所扮演的角色具有多重性。它既是一个热心的西方文化(包括现代主义与先锋艺术)的接受者,某种程度上也是一个为西方文化所部分内部殖民的现代国家,同时,它又是一个因了其新兴殖民宗主国身份而不自觉地成为了向其殖民地国家和人民输出西方文化(当然还有日本文化)的中转站。日本作为一个西方文化的过滤装置,在张才的摄影实践中也起到了应有的作用。

二 张才在上海的摄影实践

1936年从日本回台湾后,张才在台北开设了名为“影心写场”的营业照相馆,开始了自己的摄影人生。1940年,张才为避兵役充当日本侵略炮灰,来上海投奔张维贤。在上海,他为谋生做起了生意,而当他厌倦生意的无聊时,摄影使他及时地摆脱了商业带来的心烦意乱。华洋杂处的上海,成为他以摄影仔细察看的对象。

国际都会上海与偏居一隅的台北的差距与反差,肯定给张才留下了深刻的印象。一张名为《喝茶的黄包车夫与卖茶水妇女》的照片,拍摄于今南京西路王家沙,虽然照片标题的着重点落在市民身上,然而中景挽手而来的洋人男女,其轩昂气度与从容,却毫不含糊地表明了上海是谁家天下的现实。这张照片于毫不经意间定义了上海的半殖民地城市的性质。这样的视觉定性,也许非张才莫属。而一张拍摄于上海工部局宰牲场的照片,走向死亡之途的牛群,以阴森的感觉,赋予影像以某种超现实主义的色彩。而这种感受方式,也是新兴摄影中常有。

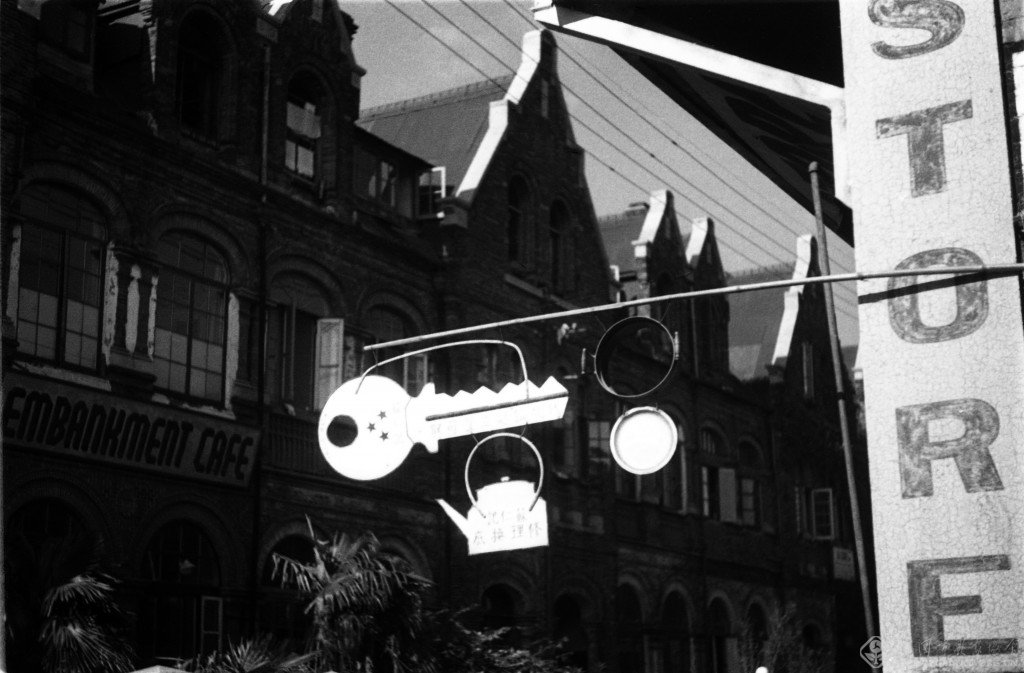

张才的拍摄于1942年到1946年间上海影像,已经完全脱离了实验阶段而进入挥洒自如的状态。他的照片画面处理大胆,构图肯定,意绪磊落。他的《上海白俄社区》中的钥匙前景与西式建筑背景的处理,令人想到美国摄影家贝雷尼斯·阿波特于1930年代拍摄的悬挂在纽约警察局前的巨大手枪模型,《大招牌(太太与明星)》对于街头广告与城市人之间所形成的特殊的意义关系的敏感,则与柯特兹在巴黎与纽约的一些影像有异曲同工之妙,而《电车交叉道》的视点则与苏联摄影家罗琴柯有相同的对于城市空间的理解与处理方法。而他拍摄的在上海落脚的霍山路犹太人生活场景,不由得令人想起同样拍摄了神户犹太人的安井仲治。不过两者取向有所不同,在张才的照片里,他们活动于开放的街头空间,似乎并无太多对于现在与未来的担忧;而在安井仲治的照片里,那置身于窗后,露出满脸愁苦的面孔的犹太人形象更提示了一种绝望与不安感。而堀野正雄的《照相机·眼×铁·构成》(1932年)中的一些手法,同样也在张才的表现铁桥的照片中出现。不过在张才的照片中,并不像堀野正雄那样只对钢铁的构成与体量感兴趣,他拍摄的是人与钢铁相互缠绕的复杂画面。同样的,所有在西方同时代的现代主义摄影家的街头拍摄作品中常见的文学、符号、涂鸦以及图像,也都频繁聘在张才的照片里。

与这些欧美日本的杰出摄影大家相比,年轻的张才拍摄的这批上海影像并无逊色,浑然天成。他并不教条主义地去过分刻意地追求形式主义外观。这么说并不是说他没有独创性。而是说,他对于摄影表现力的深入理解,使得他也有力量在面对现代都市时,能够灵活自如地以各种手法来应对城市的丰富性与复杂性。他的影像是城市生活中自然生成的人、事、物的自然而然的视觉再组织,完全没有夸张与虚浮的迹像。

除了对于城市空间有着的敏锐的感受之外,张才的镜头里也经常出现现代市民的生活情景。这些市民影像包括了在城市边缘讨生活的贫民和在城市里自在自如的中产阶级。值得注意的是,他对于繁华外表下的上海的暗部有独特的揭发。他的镜头纳入了飘浮在黄浦江中的扁舟中的乞讨老妇,也摄下了求告无门的流民的身影。这种民粹倾向,与他家庭背景与个人的立场不无关系。他后来回顾说:“我是一个在台北长大,真正爱照相的七岁青年。初到上海,看到许多与台湾不一样的风俗习惯。有很新的,也有很老的。社会上贫富相差很远,智识程度相差也很大。黑社会的恶势力横行霸道,无法无天,因之人情冷淡,甚至见死不救!一切都给我很大刺激,所以自然而然一有空闲,就把所看到的拍了下来!”可见,当时上海的巨大的贫富差距,对于富于正义感的青年张才刺激很大。在面对这种不合理现象时,摄影就自然地成为了记录、表达自己的感想与态度的手段。

台湾被从清帝国割让给日本,作为台湾人的张才,在他来上海时手持的是殖民宗主国日本帝国的护照。他作为一个异乡人,在上海这个长期半殖民化的城市从事影像探索,而这个地方又在中日战争中被他的殖民宗主国完全占领,他这个日本帝国的二等公民因此在事实上也成为了这个城市的名义上的占领者。因此,他与上海市民的关系又发生了变化。在这种纠缠复杂的身份矛盾中,他的上海影像中的主体性如何建构与确立,是一个非常复杂的问题。不过从他的这个时期的影像看,殖民宗主国的国家阴影、殖民地人民的身份与个人观看(摄影)这三者之间的关系也许可能会生成的磨擦与紧张,却似乎没有在他的影像中体现出来。他的影像如此温和,恬淡,他的这种不温不火的影像风格也给出摄影与主体建构之关系的值得讨论的新议题。摄影在整合处于分裂中的个人身份时能够做些什么?摄影的观看是否可能跳脱这些复杂的纠缠而超然其外?如果可以超然其外,那么这种超然本身又掩盖了或遮蔽了什么?

张才的照片画面饱满,影像单纯质朴,瞬间把握确定,但又温柔敦厚。他的影像彻底排除了摄影家的自我表现意识。他似乎全身心地为对象所吸引,而丝毫没有要依赖摄影的一些特殊手法使自我同时出镜的打算。他的影像通透清晰,视点变化丰富,具有坚实的造型感。在当时中国的画意摄影多以柔软焦点修饰影像的主流摄影实践中,可以认为他的摄影是当时中国的摄影实践中,通过现代主义摄影中“直接摄影”这一流派,以城市为主题所展开的最彻底的实验。因此,他作为中国都市摄影的先驱者当之无愧。环视他同时代的中国摄影家,无论从作品的量还是从作品的质看,都没有人能够超越他对于城市这个题材的贡献。我们可以说,他是从上海真正开始走向他的摄影人生的。他的现实主义立场与现代主义取向于焉成立。城市成为了他的实验室与教室,丰富了他的感性,锤炼了他的表现力,提供他初露才华的舞台。是上海这座城市给了张才确认自己的摄影才华的机会。诚如台湾摄影评论家萧永盛所说,这批上海影像是“张才摄影生涯的原点,他的第一座丰碑”。

而把张才放在同时代中国摄影实践的时空中加以考察,也许会帮助我们更深入地了解他的摄影实践所具有的重要意义。在张才逗留上海的这五年时间里,中国民族志摄影的开创者之一庄学本,结束了在中国边地川藏地区的摄影记录工作,转道印度企图寻找进入西藏拍摄少数民族的机会。不幸的是他始终没有获得入藏的机会,在1942年到1945年期间一直滞留加尔各答,并于1945年抗战胜利后折返上海。从上海出发投身抗战并进入中共控制的晋察冀边区的沙飞,一直置身于中国华北地区,创办了《晋察冀画报》,长期效力于中共的摄影宣传工作。沙飞大量拍摄了晋察冀边区军民的各种活动,包括政治活动与军事活动,同时为中共的摄影事业培养了大批人才。而以朗静山等人为代表的中国画意摄影,则先是因中日战争而沉寂,后因国共内战开始而更无可能有更多建树。1930年代在上海创办了具有重要影响的摄影杂志《飞鹰》的金石声,是一个摄影风格与趣味游移于画意摄影与现代主义之间的摄影家。他于1940年留学德国攻读城市规划,却因二战的爆发无奈滞留纳粹德国。等到他于1946年回国时,可能正好是张才收拾行装准备离开上海之时。从以上一些中国摄影家的当时行止看,张才正好是在他们无所展其才时展开自己的摄影实践。

而从他所受影响的日本看,当张才在战时上海从事摄影时,大多数日本摄影家因为战争而无法从事符合个人意愿的摄影探索。木村伊兵卫(1901-1974)、土门拳(1909-1990)和滨谷浩(1915-1999)等或积极主动、或半推半就地从事着“摄影报国”的“国策宣传”活动,而日本报导摄影的先驱者名取洋之助(1910-1962),则索兴来到中国,在上海和广东创办画报性质的“国策宣传”杂志《上海》、《广东》等、并开办书局“太平书局”,出版大量中国亲日文化人的作品,以民间人士的身份为“国策宣传”效劳。就连一直是以现代主义为追求、拍摄了《来自上海的女人》的关西摄影家中山岩太,也欣然接受南满州铁道株式会社的邀请,于1940年与木村伊兵卫和滨谷浩一起,来到中国东北拍摄照片。日本摄影的现实主义大家安井仲治,恰恰就在张才来到上海正要施展身手的1942年以39岁的年纪过早离开人世。

真的不知道应该说是幸运还是奇迹,张才在大多数东亚摄影家们都或多或少地被战争所裹胁而没有可能按照自己的意愿拍摄的时候,他却有机会得以悠然漫步于上海街头,拍摄他所感兴趣的世间景象。

就这样,台湾摄影家张才,以他的在上海拍摄的杰出作品,为中国摄影史之链接续上了缺失的一环:都市摄影。台湾摄影评论家黄翰荻感慨道:“年轻的一代很难想象中国曾经出过这么一位对历史、时代的意识敏锐、清晰到这等程度的摄影家。”张才的摄影实践,显示中国摄影史的多元性有待更多的发掘,也提醒我们大陆中心主义的摄影史观的局限。作为发生在中国大陆的摄影实践,台湾人张才的摄影实践完全可以放在中国摄影史的框架中加以审视。而他的摄影实践,也清楚地提示,中国摄影的历史实践在地理政治的与文化意义上的“中心”与“边缘”之间的互补互动的可能始终存在。而所谓“中心”与“边缘”的概念,如果要有,应该是一个什么样态?感谢张才,以他的摄影实践,为中国摄影史增添了新的篇章。同时,张才这些上海城市影像所透露的对社会民生的关心,已经预示了在他回到台湾后的摄影关注点的进一步深入与展开。

另一个值得指出的是,摄影是一个必须以充分的“量”来保证“质”的实践。偶然得手的“好”影像往往会误导人们对于一个摄影家的判断。摄影的特殊性在于我们必须从一个摄影家的大量影像中探知他真正的追求、目的与才能。从这个意义上说,张才的上海影像,在“量”这一方面也足以使人们得以确认他的执着追求与成熟。

三 回台后的张才与中日同时代摄影家的工作考察

在张才回到台湾后,虽然不久后台湾的形势随着国民政府从大陆撤退来台而再度紧张。但张才的摄影并没有停顿。他的兰屿系列、原住民系列、歌仔戏团系列等,主要创作于1940年代后期、1950年代与1960年代,都充分延续了他在上海时期所表示出对于民生的兴趣,这些作品也证明了他的拍摄越来越成熟。

而在与张才拍摄这些反映台湾本土生活的照片同时,中国大陆的摄影却成为歌功颂德的宣传摄影。摄影必须成为党和国家的宣传喉舌的政治要求,使得摄影家无法坚持个人视角与立场。沙飞因精神疾患枪杀留在解放军中的日本医生津泽胜而于1950年被判处死刑。金石声此时已经成为同济大学的城市规划教授,规划上海的曹阳工人新村。而像庄学本这样的在1930年代与1940年代已经确立自己的民族志摄影风格的摄影家,也已经无法以他特有的方式去观看记录,他的少数民族影像开始充满了欢笑与明媚。而本来以上海为工作生活据点的朗静山则远走台湾,继续他那集锦山水摄影的创作。于1953年复会的以他为首的“中国摄影学会”,微妙地起着为国民党当局笼络台湾摄影界人士的作用。

虽然张才、庄学本两人在1950年代都以拍摄边缘的少数民族人民为主题,但张才仍然能够延续、秉持自己的摄影理念切实地捕捉如原住民这样的少数民族的实际生存状态,而进入新中国的庄学本的少数民族摄影,却受限颇多。虽然他进入了北京的《民族画报》社工作,但终其一生,一直没有获得到西藏拍摄的机会。他的照片中除了呈现少数民族的生活习俗之外,就是幸福的笑容,以此努力证明党的民族政策的伟大。他更注意的是服饰这一类外在的少数民族特点,而反映人的精神内含的照片却比他那杰出的1930与1940年代的照片少了许多。在中国大陆的摄影中,现实生活本身已经成为了可以为政治宣传目的而随意组织导演的对象,摄影只能成为宣传的唯一手段。直到1976年毛泽东的去世,才为中国的变化带来机会。

而二战后的日本社会,走上了民主化道路,从1950年代到1960年代,走出战时军国主义制度阴影的日本摄影家们,也得以开始自己的观看。木村伊兵卫的《秋田》(1952-1971年),拍摄了北部日本山乡农村的日常生活,他作为摄影家的目光温厚纯朴;滨谷浩的《背面的日本》(1957年)表现的是面向日本海一侧的日本现状,那里的发展远远不及面向太平洋一侧的日本繁荣,这部作品含蓄提示了日本社会发展不均衡的问题;而在战后从战前的“摄影报国”转向高举“现实主义”大旗的土门拳,其《筑丰的孩子们》(1960)揭发了开采煤矿的底层人民的生存状态。这些作品基本贯穿的是人本主义的思想,而且着意于日本现代化进程中所带来的顾虑不及的方面或者过度开发所造成的负面后果。这说明日本摄影家们通过对于历史的某种反思,终于再度把目光投向大众与现实,他们的摄影实践具备了一种主体思考的品质。

而张才回台湾后的主要创作时期,与上述日本摄影家的创作时期正好重合。而且,从张才回到台湾后的摄影实践的取向来看,也与他的这些同时代日本摄影家在1950年代与1960年代的取向是一致的。

1992年10月,77岁的张才与夫人来到上海故地重游,两年后,他在台北去世。我们还没有机会看到他的这批睽违上海46年后拍摄的新上海影像,但从他认真地俯首观看照相机取景器的姿势,我们还是可以想象今天的上海会给他许多新感触。

参考文献

张照堂主编,《台湾摄影家群象——张才》,跃升文化事业有限公司,1995

简永彬,<意象地图——张才一生作品的光影游离>(系简永彬提升他为韩国出版张才摄影画册所写中文原稿)

萧永盛,《影心•直情•张才》,雄狮图书股份有限公司,2001年,台北。

张才,《经典张才:未公开遗作》,台湾国际视觉艺术中心,2004年,台北。

《看见世纪光影:台湾摄影二十家1928-2006》,台北市文化艺术促进协会,2006年,台北。

李媚、王璜生主编,《庄学本全集》,中华书局,2009,北京

顾棣编着,《中国红色摄影史录》(上、下),山西人民出版社,2009,太原

王雁,《铁血见证:我的父亲沙飞》,中国社会科学出版社,2005

饭沢耕太郎、『〔増补〕都市の视线-日本の写真 1920-1930年代』、平凡社、2005.

饭沢耕太郎、『日本写真史概说』、岩波书店、1999.

西村智弘、『日本芸术写真史-浮世絵からデジカメまで』、美学出版、2008

Japanese Photography—Form In/Out Part 2:The Transformation of Photography in The Post-War Era﹕1945-1980,Tokyo Metropolitan Museum of Photography,1996,Tokyo.

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 责编:小A

责编:小A 2015-01-12

2015-01-12

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台