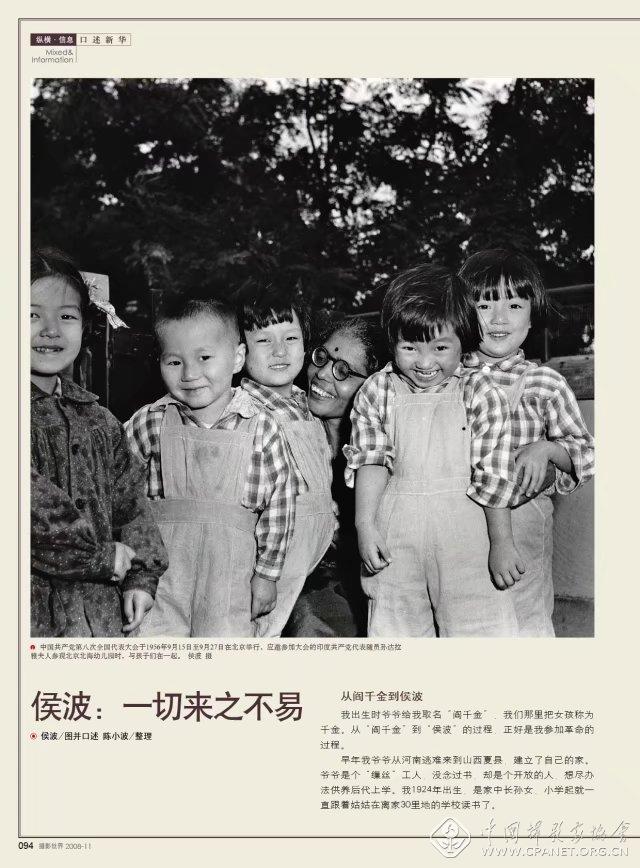

2017年11月26日,著名女摄影家侯波在北京逝世,享年93岁。她是开国大典上唯一的女摄影师,用相机真实记录了新中国建立初期这一段重要的历史。她的作品塑造了一代领袖人物的光辉形象,拉近了领袖与人民群众的距离。这些作品最终成为宝贵的历史影像档案,世代留传。本文是新华社领衔编辑陈小波于2008年10月10日对侯波的采访内容整理,以期还原一位老摄影家的特定时代经历,回眸经典影像瞬间。

翻看侯波老师自己从年轻到现在的照片,几乎张张照片上的她都在笑。那种笑容朴实真诚,发自内心。任何人看到这些照片,都会感慨:怎么一切幸运的事情都落在了这个美丽女人的身上。

人们羡慕侯波的一生能与伟人同行,与历史同行。毛泽东生前公开发表的700多幅照片中,仅侯波一人拍摄的就达400多幅。侯波的名字和毛泽东以及他的影像连在一起。侯波曾说:“他决定了中国的命运,也决定了我的命运。”

而当我坐在侯波老人面前和她深谈时,我却一次次看到她的泪水。她说起对那个时代人和事的感情、说起在领袖身边拍摄的不容易、说起自己人生的际遇时,不住流泪。她流泪的时候,80多岁的老人像一个无助的孩子。

谈话的时候,侯波的丈夫、中国战争时期重要的摄影家徐肖冰老人从我们面前蹒跚走过。侯老望着他,喃喃的说:“他92、我84了,我们都老了……”说这话时,眼里依然是泪水。

感谢侯波老师的儿子徐建林先生和儿媳朱清宇女士。我的很多问题都是靠着他们贴在老人的耳边传达的;而写完稿后,又是他们坐在母亲的身边,逐字逐句修改的。我去的时候,他们几乎每时每刻都在为父母忙碌着。

从阎千金到侯波

“侯波”是我参加革命后的名字。我出生时爷爷给我取名“阎千金”,我们那里把女孩称为千金。从“阎千金”到“侯波”的过程,正好是我参加革命的过程。

早年我爷爷从河南逃难来到山西夏县,建立了自己的家。爷爷是个“缫丝”工人,没念过书,却是个开放的人,他想尽办法供养后代上学。我的姑姑学习很好,爷爷就让她上到师范。我1924年出生,是家中长孙女。爷爷又把希望寄托在我身上。我小学起就一直跟着姑姑在离家30里地之外的学校读书了。

我的家虽然贫寒,但家人和睦。但后来那几年,我家年年死人。先是父亲在太原被杀了。不久爷爷也死了,姨姨又被日本人炮弹打死了,奶奶瞎了,母亲重病一场后也去世了。

1937年,我13岁,日本人已打到了太原,经常看到有逃难的人群从村子旁边经过,我们几个同学去找老师问怎么办?教员是个进步青年,他说:上山吧,找游击队去。他说的山就是中条山。中条山有薄一波领导的“山西救国同盟会”。

一天,一个女同学跑来通知我到村外的庙里集合,出发去中条山。回到家,我告诉了奶奶。那时家里只有一个奶奶和两个弟弟了。瞎眼的奶奶摸索出一个小布包,把家里唯一的四块银元给了我。我说:“我拿了家里的钱你们怎么生活呀?”奶奶说:“你走了以后我们还不知道能不能再见到呢!”奶奶知道也许我上了中条山就能有一条活路。

我和一群小姐妹上了山,就在“山西救国同盟会”做后勤工作,主要是给游击队募集鞋袜。因为我从来没见过钱,我把带出的钱交给了领导。我离开家时,什么都没带出来,几个好姐妹就合盖一床被子,碗也没有,等别人吃完了饭我再借来用。在中条山,孙雨亭同志(解放后曾任云南省省委书记)把我的名字“阎千金”改为“阎锋”。

地下党看我们这群孩子很单纯,为了培养我们,在1938年初,就送我们七八个人去了西安八路军办事处。我们没粮食,就一路讨饭,鞋烂了,就赤脚走,过了黄河到达西安时,我们就像一群小叫花子。

我们被安排到冯文彬、张琴秋领导的八路军西安办事处安吴堡西北青年战时训练班学习。青训班有从大后方来的,也有从敌战区来的。当年秋天我加入了中国共产党。我的入党介绍人是老红军青训班特派员龙潜夫妇(龙潜后任南京军区政治部主任)。入党志愿书我也不知道写什么,就写了“打日本,救中国。”

1938年冬天到延安,把我分到保安处。我什么也不会,大字也认不了几个,就打听“是不是有学校?我想去学习。”我到了边区中学。因为长了满头虱子,我把头发剃光了,居然被安排到男生宿舍。边区中学毕业后我回到保安处,领导问:“你想做什么?”我说:“我还想学习。”我就考上了延安女子大学。

我们的学习以政治学习为主,我上的是普通班,文化高的在“高级班”,如贺龙同志夫人薛明,还有一些长征过来的老同志在妈妈班,如王定国大姐。很有名的一些老同志给我们讲课。一个月发一块钱,但是能吃饱,20多个人睡一个大炕,精神上很愉快。1941年,女大和陕北公学、泽东青干校合并成立延安大学,我转入延安大学。毕业后,我做过边区医院的护士,又去妇女合作社工作。

到延安保安处的时候,周兴处长(解放后任公安部长)问我叫什么名字,我说叫“阎锋”,他说“噢,改一下,叫侯波吧。”从此这个名字叫了一辈子。

1942年,18岁的我和26岁的徐肖冰结婚了。那个时候,他已经是延安的专职摄影师了,他冒着生命危险记录了战争年代很多重要的历史瞬间。除了拍照片,他还拍摄纪录片,是最早的八路军摄影工作者之一。我们把一间几平米的窑洞作洞房,我们选了一个晚上,买了些红枣,把平时积攒下来的馒头切成片,晒干当饼干。大家聚在窑洞里为我们祝贺,就算结婚了。

1943年,我们在延安有了第一个孩子。在延安的人工作热情都很高。有一次,我和徐肖冰去为电影团一位同志即将分娩的妻子找床位,把两岁多的孩子交给一个年轻战士照管,哪知道年轻人为了去看一场婚礼,把孩子锁在家里。孩子扑在火盆上把胳膊全烧了,差点把命没了。我回到家,抱着孩子痛哭。

调进中南海

1945年,从延安抽调大批干部去东北参加土改和剿匪。我们夫妇随队伍前行。我有身孕,很艰苦,步行到张家口时我就走不动了。加上徐肖冰也患上坐骨神经痛,我们就暂时留在晋察冀画报。但是看着战友们一拨一拨往东北去,我们坐不住了,跟着部队又继续往前走。就在山东惠民生下了第二个孩子,没几天我们抱着小儿子又上路了。

我们的目的地是地处鹤岗的东北电影制片厂,这个电影厂是在抗战后刚被中国共产党接收过来的伪满电影厂。我们刚到,徐肖冰就被分配去拍摄《民主东北》。1946年6月,我被组织上派到东北长春接收满洲樱花电影公司,我被任命为摄影科长。组织上为什么让我当呢?可能是因为我政治上靠的住吧。科长的任务也不是在技术上起领导作用,主要是做政治思想工作。

当时的满影厂摄影科是我一个中国人与六个日本技术人员打交道。开始日本人抵触情绪很浓,我就在生活上关心他们,有时还把我的一点细粮、副食给他们改善伙食。后来他们也主动和我接近了。

我当时其实对摄影一知半解。也是从这时起,我开始学起了摄影。在单位我就向日本技术员学习,回家向徐肖冰请教,取景、采光、洗印等等。这为我日后拍摄打下了很好基础。但那时我也没想到我会成为一个搞照相的。总觉得摄影是一项很难的工作,我看着机器都感到陌生,甚至非常胆怯,它怎么可能成为我手中的一种工具呢?

1948年北平解放,我和徐肖冰都调到北京为新中国服务。我们都调入北平电影制片厂。

1949年5月,我去香山协助徐肖冰等完成毛泽东主席各种国事活动的摄影工作。当时在香山,毛泽东经常要召开中共中央的各种会议,还不断召集各民主党派人士畅谈国事。一天,毛泽东接见一个苏联代表团,我与徐肖冰及新华社记者陈正青为此去香山拍照片。

会见结束后,毛主席招呼我们坐下聊聊。他说:“今天不忙着走,大家坐下来认识一下。”他问我是哪里人。我说“我是山西夏县人。”主席说:“哦!你是关云长的老乡啊!”

我们和主席聊了一会,起身告辞的时候,主席提议:“来咱们大家照张合影吧!”陈正青安排我们夫妇两人一左一右地站在毛主席身边。毛主席说:“不行,不能这样站,女同志是半边天,要站在中间。”

毛泽东(右)、侯波(中)、徐肖冰(左)合影,1949年。摄影/陈正清毛泽东(右)、侯波(中)、徐肖冰(左)合影,1949年。摄影/陈正清

新政协筹备会召开以后,我一直在中南海忙碌着,端着相机四处抓拍新政协筹备会的重要场面。那时,白天到中南海拍摄,晚上就回电影厂去。

一天,有人把我领到一个办公室。在那里,我见到两个人,一个是中共中央办公厅主任杨尚昆,另一个是毛泽东的机要秘书叶子龙。叶子龙问:“侯波同志,这一段时间出入中南海给中央领导同志拍照,对中南海熟悉了吧?”我说:“还可以吧,同志都很关照我。”杨尚昆说:“拍照片可不是一件小事,主要是为中央首长的活动留一份形象档案,这关系到国家领导人的形象问题。大家都说你工作很细心,摄影技术也很好,组织上决定把你调进中南海来,专门负责为领导人拍照,当然以毛主席的活动为主,其他的活动听办公厅具体安排。我们打算成立一个摄影科,由你来当科长。我们已经和电影厂打过招呼了。你看你还有什么意见?”

我回答说:“我服从分配。”1949年6月,我被调到中南海,任中共中央办公厅警卫局摄影科科长,从此为毛泽东等中央领导摄影达12年。

在中南海拍照片,紧张地手脚常常冰凉

我常被人问起为什么能长时间在领袖身边工作?我想是因为我守规矩,对工作认真。虽然我技术不是最好的,但是我肯学习。

工作在中南海,我一家也就搬进中南海,住在勤政殿进门不远的一间20平米左右的房子里。每天除了值班、执行任务,我哪里都不去,就守着电话,守着我的相机。人和摄影器材都时刻保持着一声令下立即行动的状态。晚上睡着了,只要外面有人跑动的声音传来,我就知道有事了,得赶紧爬起来,提起相机就往外面跑。我的摄影包永远准备的好好的,白天黑夜就在我的手边。

毛主席主意一定,是谁也劝不住的,他有的时候会突然提出到哪里去看看,周围的保卫人员都迅速动作起来。因为我的准备做得好,他的任何突然行动,我都不会措手不及。大概从1953年开始,毛主席在各地视察的时间远远多与他住在中南海的时间,他怕打扰地方,很多时间都住在列车上。他会带两只大箱子,里面几乎都是书。我也是两个箱子,分别装着摄影器材和生活用具。有时候我还要在列车上冲洗照片。

我的箱子很重,里面什么都有,我出门就有很多同志帮我拿。主席身边的同志对我帮助都很大,我只是按按快门。拍了这么多的照片,可以说也有其他同志的功劳。

我在中南海呆了12年,呆的朋友都没了。徐肖冰经过特批我还能见到,因为不允许和外人接触,朋友我几乎都看不到了。那个时候,我到哪里,走多久,不要说家人不知道,我自己都不清楚。

我当时给领导人拍的照片,都是资料档案,严格保存。根本没想过这些照片可以以个人名义公开发表,我也不知道这些照片将来有什么用途。我只知道在毛主席身边工作要绝对保密,我拍的照片也绝对保密。所以不管是领袖的重要活动还是生活照,我全认真登记保存在保险柜里。我除了好好照相,什么也不多问不多想。

那时我的两个孩子虽然也住在中南海,但他们上的都是全日制幼儿园或学校。就是回来也很少能见到父母亲。

在中南海工作,我时时处在紧张中,虽然和毛主席及其他领导都渐渐熟悉了,但脑袋冒汗,手脚冰凉是经常的。刚开始中南海摄影科就我一个人,我总担心拍不好或者漏掉什么重要的画面。

毛主席是个情绪化的人,喜怒哀乐全写在脸上。我照相前要观察他情绪如何,尤其给他拍摄单人照的时候。他情绪不好的时候,我是万万不能拿起相机的。

后来我摸出了些规律,如果毛主席晚上没休息好,看上去就气呼呼的。不用拿相机,主席就会冲我发火。我又不能到他办公室观察他的情绪,只能通过他身边的同志提醒。

我拍摄时尽量不让主席感觉到我的存在。他和群众在一起,我就在众多卫士中、在欢呼的群众中,钻来钻去找角度。他一个人时,我就在他身边静悄悄拍摄。又要不打搅领导工作又要把照片拍摄下来,我想了不少办法也吃了不少苦头。有时候你并不知道他为什么会对你发火。

我一直想拍一张毛泽东看书的照片。一次,毛泽东的侍卫长李银桥告诉我说老人家休息得很好,正在书房看书呢。等我拿着相机过去时,就听见毛主席拍着桌子,对一个将军大声叫道:“有下一次,你就不要来见我。”我扭头就跑,还没等我走掉,毛主席就冲我吼起来:“干什么,没看见我有客人吗?”

就连周总理这么性格好的人也因为照相和我着急过呢。有一次,毛主席和周恩来参加一个座谈会,人们围着主席说话握手,我个子低总找不到角度,举着相机半天按不下快门。周总理见我一直没拍,就严厉的说:“侯波,你怎么还不快拍?等一会这样的场面就没了。”总理这么一说,我更慌了,最后实在没办法,在人群中胡乱拍了几张。那天晚上,正好有舞会。周总理主动邀请我跳舞,对我说:“小侯,今天我向你道歉,你拍照的时候我对你态度不好。当时人那么多拍照确实有困难。”

不过和主席呆久了,知道他也是个爱开玩笑的人。有一次主席视察到河南,棉花丰收,主席很高兴。我想站在棉花垛上,拍一张周围都是棉花、主席喜气洋洋的照片,可是我一上去就陷进去了,爬的越高,陷的越深。棉花最后把我全淹住了。主席发现了就说:“侯波掉进去了,你们看看她去。”几个人七手八脚把我拉出来,满身满头都是棉花。主席开玩笑说:“这不是个雪人吗?”

主席第一次横渡长江的时候,我就在一条小船上面拍照。看着游泳队伍走远了,我就和划船老头说你快划,快划。主席上岸以后我的衣服全是湿的。主席就问:“你为什么不下水呀?”我说我不会,我要下水的话就沉底了。主席跟我讲:“你多喝几口长江的水就会了”。

有次在火车上,主席埋头看书,我坐在他边上,悄悄拿相机对着他,他抬起头说:“你为什么老用一只眼睛看我?”我说:“取景器放不下两个眼睛。”

那些精彩瞬间的产生

在我的记忆中,没有一件事能与开国大典相比。1949年10月1日,我在天安门城楼上,在离国家领导人最近的地方拍摄他们。我端着120禄来相机,在有限的空间里不停地变换角度,拍完一卷,就要赶快换,生怕耽误了一个重要的场面。

当毛泽东宣告中华人民共和国成立的那一瞬间,我摁下了快门。这张照片是我最得意的几张照片之一。并不是我拍得多么好,而是因为这个机会非常特殊,它是新中国光辉历程的见证。每当我的名字随着这张照片登出来的时候,我都有一种自豪感,更有一种庆幸感。是历史给了我这样的机会。

1949年10月1日,毛泽东在天安门城楼上向全世界庄严宣告:中华人民共和国成立了。摄影/侯波1949年10月1日,毛泽东在天安门城楼上向全世界庄严宣告:中华人民共和国成立了。摄影/侯波

那天,我想拍一个带城楼的毛泽东侧身镜头,但我一再往后撤身还是取不到满意的角度。正在这时,周恩来总理抓住我的衣角说:“要小心,别摔着。”过了一会儿,我又急忙换到另一个位置,也需要把身体伸向护栏外。陈云同志主动伸过手来,抓住我的衣服说:“我来帮你,赶快拍。”

毛主席大大小小的活动我都在场拍摄。基本上他出去我就跟着。甚至他散步我也照照片。有一天毛主席叫住我,对我说:“你不要把相机老对着我。要对着群众。我和群众在一起的你照,不要老照我一个人。”主席让我拍摄群众,可群众热爱毛主席。

我在天津大学拍毛主席活动的时候,就有群众把我举起来,让我站到他们的肩膀上拍照。记得1952年毛主席视察黄河,当他走上一个山坡时,后面上来一个老太太,她大声问:“主席,您来了?斯大林同志来了没有啊?”周围的人都笑了。罗瑞卿说:“想不到你还挺有共产主义精神的。”

1957年11月16日至19日在莫斯科召开共产党和工人党代表会议,会议最后通过了《莫斯科宣言》与《和平宣言》。 《宣言》签字仪式在一个大会议厅举行,各国记者也特别多。前面的人一站起来,我连主席台上的人脑袋都看不见了。

就在我一筹莫展的时候,一个法国共产党代表把椅子拉了拉,想让我从桌子下面钻过去。我却一下子跳到了桌子上,对准正在签字的毛泽东快速按下了快门。看到一个小个子中国女记者这一跳,连主席台上的赫鲁晓夫都惊动了。

1957年11月,毛泽东在《莫斯科宣言》上签字。来源/中联部网站1957年11月,毛泽东在《莫斯科宣言》上签字。来源/中联部网站

新疆是在新中国成立前和平解放的,一位叫库尔班的维族老人执意要到北京去见恩人毛主席。70岁高龄的他在大背袋里装上自己做的葡萄干和自己织的粗棉布,骑着小毛驴就上路了。新疆领导闻知此事后,决定派飞机将他送到北京。

1958年6月28日下午,75岁的库尔班老人同全国其他劳模一起,在北京中南海受到毛主席的亲切接见。我拍下的毛泽东同库尔班握手的照片后来传播很广,尤其在新疆。上世纪80年代中期,我到南疆叶城出差,当地群众听说库尔班大叔与毛主席握手的照片是我拍的时,都来与我热情握手。我看到每户人家都挂着毛主席与库尔班合影的照片,感动得眼泪止不住地往下流。

有一次,毛主席到长沙后执意去湘江游泳,我在岸上忙着抓拍。结果,只顾抢镜头一步踏空掉进了身后的粪坑,搞得满身都是粪便。等人把我从粪池中捞起来,毛泽东已经上岸。来不及清洗干净,我紧跟在毛泽东后面。

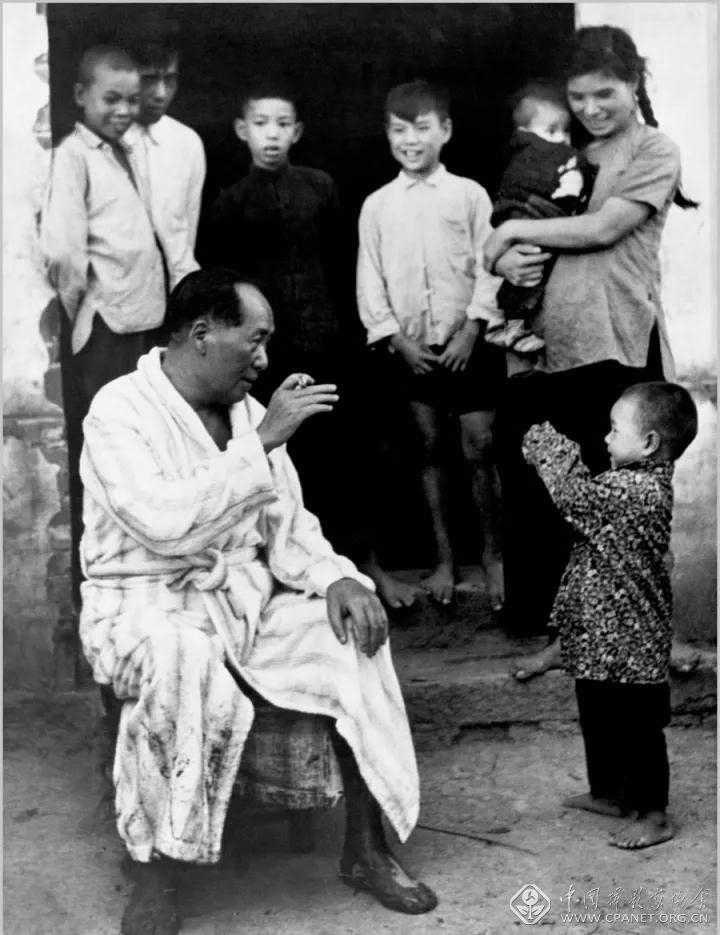

毛主席上岸后,穿着浴衣光着脚就到了一户农家,坐到了院落的门前。卫士们给他点了一支烟。周围的群众围了上来,其中有个小孩子。毛主席问小孩子:“你吃的什么,能不能拿出来,大家都吃一点嘛。”小孩子说:“你猜,你猜着了我就给你吃。”“我猜不着,你给我跳个舞吧。”小孩子真的就跳了起来。我抓住了这幅画面。但是这张生动的照片在资料库里沉睡了差不多30年。

毛泽东畅游湘江后在农家门口与小孩逗趣。摄影/侯波 毛泽东畅游湘江后在农家门口与小孩逗趣。摄影/侯波

1959年5月,毛泽东接见了亚非拉各国青年朋友。那天我在中南海里等着拍照,合影的位置都站好了,但是突然间这些外国青年们进来直奔毛主席,他们都簇拥着毛主席,挤作一团,气氛热烈。完全打乱了原来的位置安排,周总理只好站在他们前面临时当指挥,但是谁也不听。总理见状也就主动往后退。

我刚要拍,突然发现有人在伸出手做V字形手势,正好在主席的头上,我就赶快把相机避开。主席头上要“长角”可不得了。我拍摄很热烈的场面后又正式拍了合影。最后给了他们每人一张合影,这张气氛热烈的照片就没给到他们手里。可现在这张照片后来发表之后,流传得比较广。后来凡是中国和非洲、拉丁美洲有关的展览或一些政治、商务活动时也经常用这张照片。

在中南海拍摄的照片每张都有很多故事,这些故事我也渐渐记不起来了。

在中南海时间长了,我发现领袖在生活中和常人一样,也有自己的喜怒哀乐,我就把他们在日常生活甚至是家庭生活中的一面记录下来。其中很多是他们和家人、和朋友在一起的照片:比如毛主席带孩子们在大海里游泳,刘少奇和家人在北戴河,游十三陵的朱德和战友,朱德和彭德怀下棋、邓小平一旁观看,周恩来夫妇纪念照,宋庆龄和她的女朋友们……不过有时也会遇到麻烦,有的领导不爱拍照。于是,我就只能偷拍、抓拍,甚至把照相机藏起来拍。

1960年,周恩来在海南岛华侨农场托儿所。摄影/侯波1960年,周恩来在海南岛华侨农场托儿所。摄影/侯波

这些日常生活的内容,当时并没有谁特别地要求我一定要拍下来。几十年过去,这些生活中的领袖照片反而是读者更加喜欢的照片。

你问我在中南海能不能看到摄影作品。能啊!刘少奇家里有很多外国友人送的画册杂志。他的夫人王光美就给我留着。那些东西让我受益匪浅。

离开中南海,来到新华社

1961年3月,中南海有一批同志要调动工作。据说这是主席为了不让身边的工作人员脱离社会、脱离群众的一个决定。我也接到通知要调我到新华社工作。我去和毛主席告别。我说:“主席我要走了。在您身边工作,我没有很好的完成任务。”主席说:“你在我这里工作好多年,给很多领导同志都拍了好多照片。你做了很多工作,很辛苦。这就是成绩。你到新的单位去要好好工作。你今后还可以来看我,有什么困难可以来找我,有什么事情也可以给我写信……”我流泪走到门口,给主席鞠了一躬。我看到主席的眼圈也红了。

我知道中南海的制度,这之后我就再没有见到主席。更没给他写过信。

1962年我生过一场病,毛主席让一个卫士来看我,还亲手将自己早年的诗词《清平乐·六盘山》抄了带给我。毛主席逝世后,我看到党中央在报纸上发布通知收藏散落在社会上的毛主席墨宝后,我便把这个手迹原件捐给了中央办公厅。

到了新华社,我开始到山西、海南、黑龙江等地拍摄一些日常社会新闻。因为我一直拍摄中央新闻,拍摄社会新闻时,领导会派有经验的记者和我一起采访。山西分社董荣贵、四川分社孙忠靖、总社李基禄等都和我一起工作过。

1965年,我还参加了大型舞蹈史诗《东方红》的拍摄。但没多久,文革就开始了,我被定性为“坏分子”、“假党员”。我先是在新华社机关挨斗、挨打、游斗,之后,去了新华社山西永济干校。很多新华社的干部都去了那里。大家虽然去的一个地方,但待遇不一样。摄影部有一个名单,黄色的是走五七道路的人,白色的是监督劳动的。我是在白色名单里的。

在永济,徐肖冰从北京偷偷给我寄过几次粮票,有一次还夹了一张纸条,上面写着一首短诗,鼓励我要相信党和人民,一切问题终会得到解决。天冷了,徐肖冰又给我寄去棉鞋,还在鞋里装上了几块糖果。他是要我好好地生活,爱惜自己的身体。但这些举动都遭到造反派的痛斥。

后来在干校的全部人员都回来了,连看管我们的人都走了,只剩我一个人留在那里。五七干校校长说:“你走吧,留下你一个人怎么办呢?”

1973年,我被送回新华社摄影部车间继续劳动改造,做了八年胶片漂水工。

那时我不能进新华社的门。后来有领导我和谈话,明确告诉我说:“你是敌我矛盾,你要有自知道之明。”

因为我在中南海拍摄的照片全部在新华社档案馆里,我也去找过当时领导:“我过去拍的片子一些说明写的不大清楚,我能不能趁脑子清醒看看哪里有不准确的地方把它改过来。”领导回答我:“你的照片我们都整理好了,不用你整理。”听了这话,我流着泪走了。后来我就是想看自己拍摄的照片怕遭到拒绝也不敢去再找他们了。

我要求平反:“我不是假党员,我没有投靠资产阶级司令部……”(流泪)

1977年,党组织为我平反,对我的定论是:侯波同志是忠于党和人民的。还给我儿子的单位写了证明。平反后我被安派摄影部人像摄影室工作。

1983年,组织上号召老同志离休,我就打报告离休了。

在新华社工作期间我没留下什么照片,我没有为新华社做更多的贡献,非常遗憾。(一直流泪)

晚年

1986年9月25日,中国摄影家协会主办的徐肖冰、侯波摄影展《伟大的历史纪录》开幕。由于我们拍摄的照片涉及到领袖人物和重大历史事件,平时都在国家档案馆珍藏。这是第一次与普通观众见面,引起了人们的浓厚兴趣,这些摄影作品还分别到上海、杭州、桐乡、广州、汕头等地进行巡回展出。

后来,我和老伴的摄影作品无论是编辑成书,还是拿到国内外做展览,得到的反响和赞誉是我们从来没有想象到的。当初拍摄的时候,我也不会知道有这样大的作用。

中国有许多优秀的摄影师,由于历史的偏爱,我才能成为这样一个幸运者。而在这个过程中吃的苦和我们得到的荣誉相比,真是不值一提。那些遭受的委屈我也是说说而已。一切来之不易,谁也不容易,我也不会抱怨谁。

现在儿子把我和老伴接到他们家住。我们这样的年龄和他们在一起很麻烦啊。他们舍弃了自己的很多事情,精心照顾我们,是他们让我们多活了好几年。

关于侯波

侯波,1924年9月17日出生,山西省夏县人。1938年参加革命工作,同年加入中国共产党,新华社高级记者,中国摄影家协会会员,中国女摄影家协会荣誉主席,宋庆龄基金会名誉理事。

从1949年至1961年担负党和国家领导人的拍照任务,拍摄了党和国家领导人在开国大典、党的七届三中全会、全国人大会议、全国政协会议、各地视察、会见各国元首和友好人士、接见全国各界著名人士、访问城乡人民群众、主持党中央的重要会议等活动的大量照片。

侯波自1986年起与爱人徐肖冰在包括台湾地区在内的全国各地以及日本、英国、美国、法国、德国、荷兰等国举办“徐肖冰、侯波摄影作品展览”。1989年出版了大型画册《路》,荣获中国图书奖一等奖、首届全国优秀美术图书奖金奖、首届国家图书奖。2002年荣获文化部造型艺术创作研究基金会颁发的首届造型艺术创作研究成就奖;2009年荣获中国摄影金像奖终身成就奖。2016年当选中国文联第十届荣誉委员。

首页

首页 来源:谷雨故事

来源:谷雨故事 作者:陈小波

作者:陈小波 2018-05-29

2018-05-29

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台