追寻大师的足迹--刘远VS约瑟夫·寇德卡

来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网

责编:King

责编:King

2014-06-03

2014-06-03

苏联坦克是从这里开进布拉格的 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

当年苏联坦克开进布拉格的地方 2011年 刘远 摄影

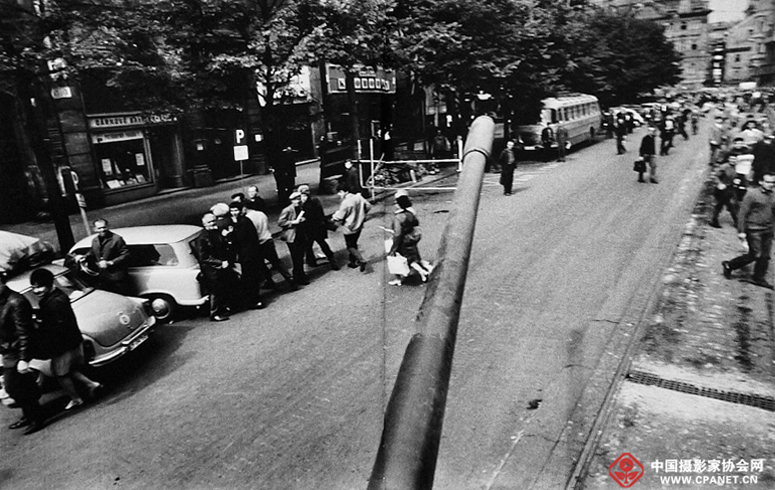

布拉格大街游行的人们 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

刚下过雨的布拉格大街 刘远 摄影

瓦兹拉夫广场苏军坦克的火炮筒 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

瓦兹拉夫广场旁的大街 2011年 刘远 摄影

人们在国家国家广播电台大楼前反击苏军 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

到布拉格旅行的中学生 2011年 刘远 摄影

用公交车做路障阻拦苏军 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

布拉格的游人 2011年 刘远 摄影

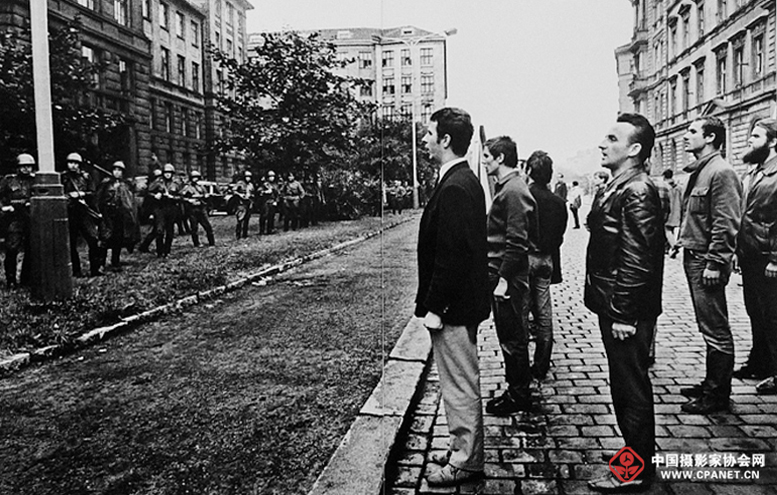

抗议的人民站在捷克斯洛伐克中央委员会大楼前面唱国歌 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

这条路特别安静,翻译说对面的大楼现在是交通部 2011年 刘远 摄影

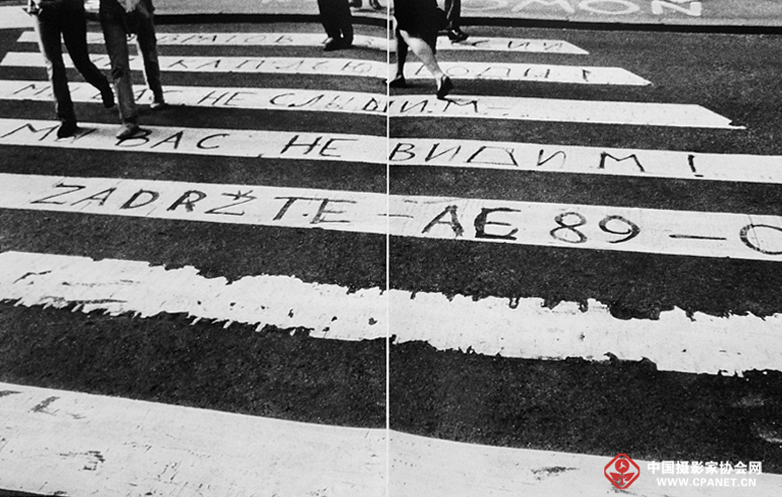

用俄语和捷克语写的让俄国人滚出去的标语 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

布拉格到处都是涂鸦 刘远 摄影

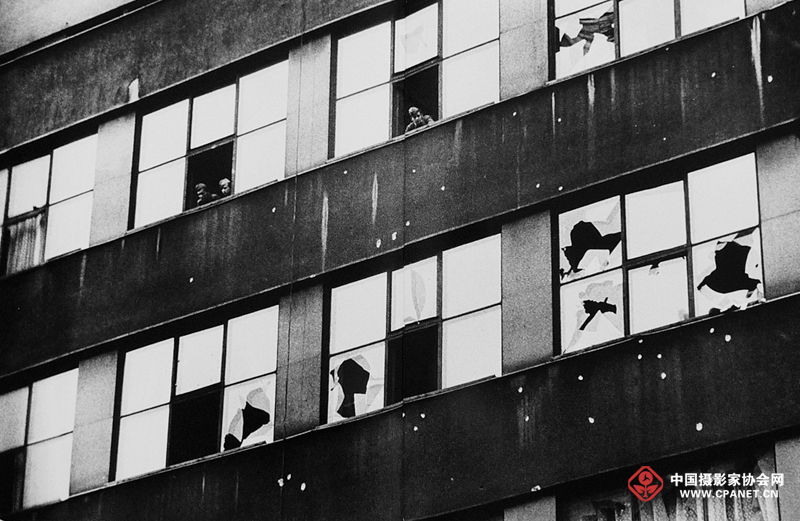

被子弹打得千疮百孔的一栋楼 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

布拉格一位优雅闲适的老人 2011年 刘远 摄影

这条斑马线上的标语内容是:抗议捷克的领导人被苏军带走 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

下过一场暴雨后斑马线上的行人 2011年 刘远 摄影

共和国广场抗议的人们 1968年 摄影

共和国广场的游客 2011年 刘远 摄影

在广播电台大厦前与苏军冲突的年轻人 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

广播电台大厦对面的街边 2011年 刘远 摄影

被苏军占领的国家广播电台 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

墙面上的弹痕已修补,但仔细辨认还可见 2011年 刘远 摄影

苏军士兵占领国家广播电台 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

国家广播电台的街角处过马路的行人 2011年 刘远 摄影

国家博物馆 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

国家博物馆 2011年 刘远 摄影

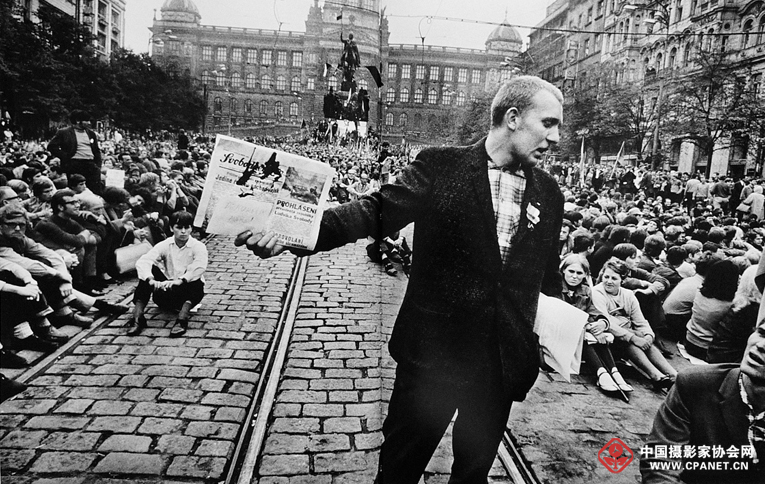

瓦拉兹夫广场一个男人正在派发沾满血渍的《自由言论报》 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

瓦拉兹夫广场的行人 2011年刘远 摄影

查看大图

苏联坦克是从这里开进布拉格的 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

当年苏联坦克开进布拉格的地方 2011年 刘远 摄影

布拉格大街游行的人们 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

刚下过雨的布拉格大街 刘远 摄影

瓦兹拉夫广场苏军坦克的火炮筒 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

瓦兹拉夫广场旁的大街 2011年 刘远 摄影

人们在国家国家广播电台大楼前反击苏军 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

到布拉格旅行的中学生 2011年 刘远 摄影

用公交车做路障阻拦苏军 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

布拉格的游人 2011年 刘远 摄影

抗议的人民站在捷克斯洛伐克中央委员会大楼前面唱国歌 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

这条路特别安静,翻译说对面的大楼现在是交通部 2011年 刘远 摄影

用俄语和捷克语写的让俄国人滚出去的标语 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

布拉格到处都是涂鸦 刘远 摄影

被子弹打得千疮百孔的一栋楼 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

布拉格一位优雅闲适的老人 2011年 刘远 摄影

这条斑马线上的标语内容是:抗议捷克的领导人被苏军带走 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

下过一场暴雨后斑马线上的行人 2011年 刘远 摄影

共和国广场抗议的人们 1968年 摄影

共和国广场的游客 2011年 刘远 摄影

在广播电台大厦前与苏军冲突的年轻人 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

广播电台大厦对面的街边 2011年 刘远 摄影

被苏军占领的国家广播电台 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

墙面上的弹痕已修补,但仔细辨认还可见 2011年 刘远 摄影

苏军士兵占领国家广播电台 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

国家广播电台的街角处过马路的行人 2011年 刘远 摄影

国家博物馆 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

国家博物馆 2011年 刘远 摄影

瓦拉兹夫广场一个男人正在派发沾满血渍的《自由言论报》 1968年 约瑟夫·寇德卡 摄影

瓦拉兹夫广场的行人 2011年刘远 摄影

《东欧行记》编辑手记

李媚

去东欧,虽然最后还去了德国的几个城市,我仍然感觉去年夏天的那一个月,我们一直在东欧。在布拉格。在仅仅只呆了二、三个夜晚的布达佩斯、华沙、克拉克夫。说实在的,很羡慕生活在经得起大改变大转折的国家的人们。至少,无论是在经历战争的腥风血雨还是和平时期的社会变革,都不像我们今天这么活得没谱……

我们一行五人,刘远和妻子阿芳、王小平、我和先生范生平。去之前就想好了,此行要出一本图文书,这本书的主题、结构都基本有了一个框架。出发前大家分别做了一点功课。我们一行人基本是50后,因此大家的观看角度高度一致。实际上,我们是带着自己的问题去看别处的生活,同时,也希望在他者的历史记忆中寻找差异。

刘远是中国以摄影行记著称的摄影师,他带着寇德卡的《布拉格1968》进入布拉格。寇德卡,这位倍受中国摄影人尊敬的摄影家,因此成为我们进入东欧的视觉向导。而为本书写序的金雁女士的书《从“东欧”到“新欧洲”——20年转轨再回首》,为我们提供了一个思想的维度,因而成为我们的另一位向导。由于这两位向导的引领,使我们的全程都出发于历史的某个事件和结点。

刘远不断的旅行,已经跑了70多个国家。在一种高速的行程中,他的拍摄也格外急促。他不追求艺术的表达,只有一种朴素的愿望:记录下一切眼目所见,然后分享。刘远这种行为似乎源于一种封闭禁梏的生活痕迹。这种痕迹在大多数中国人身上都有。每个人追求自由的表现都是不同的,刘远如今不顾一切的走,就是对铭刻在内心深处难以摒弃的陈旧的生活情节或情绪的对抗以及追求自由的迫切。我观察过刘远的拍摄,发现他盲拍的结果甚至更好。这种反摄影观看的拍摄方式源自什么?也许,源自于他那种顽强的对于自由的追求,同时,也是太过匆忙的旅行中形成的一种习惯吧?我感觉,摄影之于刘远,功能性超过艺术性。他需要的不是完成大师杰作,他知道自己的局限与不能。他需要的只是在用相机实现自由的快感的同时,也收获一定的公共成果。刘远很实在,体现在一切方面的实在。因此,他并不追求当下时尚的艺术家身份。艺术性表现在他的身上,完全是一种自然的、本能的、环境性的流露与反射。

东欧之行,刘远多少放慢了速度,面对历史,谁也轻快不了……

刘远,1953年生于河南,长于陕西。中国摄影家协会会员。

供图:深圳市德信美印刷有限公司

来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网

责编:King

责编:King

2014-06-03

2014-06-03