自在印度

蔡焕松|摄影并文

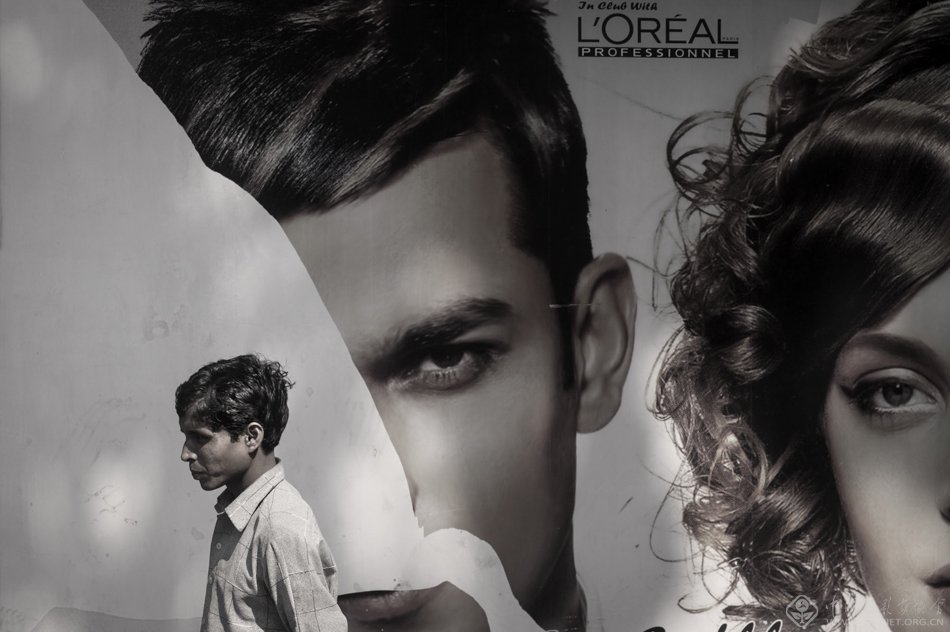

人们常说机会是给有准备的人,在摄影的角度上来说,难得瞬间是为有准备的摄影人准备的。谈及布列松讲的是决定性瞬间,我更喜欢我国美学家王朝闻先生的“不到顶点”的美学主张,一个是撷取高潮上止点,一个是主张上行时的美。不管是决定性瞬间还是不到顶点也好,作为摄影来说都是要去预判撷取。说预判是因为当肉眼通过大脑判断为合适瞬间并发出按下快门指令,从按下按钮到快门打开在感光载体完成曝光之间尽管再快还是有差别的,尤其拍摄动态差别就更大了,这就有个判断提前量的技术问题了。关键的还在于这个瞬间的隐喻和视觉上的关联决定其价值。

在长期的拍摄实践中往往会产生这样一种心理矛盾,就是在拍摄现场直觉很受感动,但要按下快门又觉得有什么地方还不理想,往往错失了一些难得的镜头。对此我曾做过认真的自我剖析找原因,发现这完全是一个瓶颈心理障碍。以前拍摄想得更多的是如何拍成功,由于怕失败就自然而然地产生了在直觉与常态评判标准出现矛盾时的犹豫不决。直觉往往是长期拍摄实践面对拍摄体的本能反应,怕失败是拿常态中对影像的所谓公共评判标准来衡量。这两者之间是一个求同还是求异的不同价值取向。明白了这一点,在以后的拍摄过程中只要自己有拍摄的直觉冲动的时候,尽管有时会觉得与常态的标准有差异,我也坚持尊重自己的直觉拍了再说。

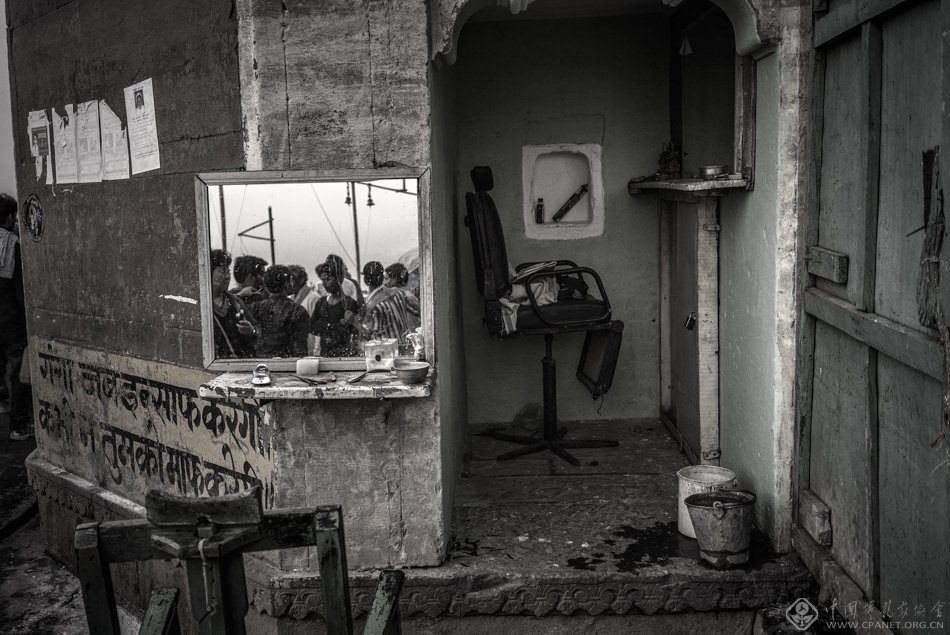

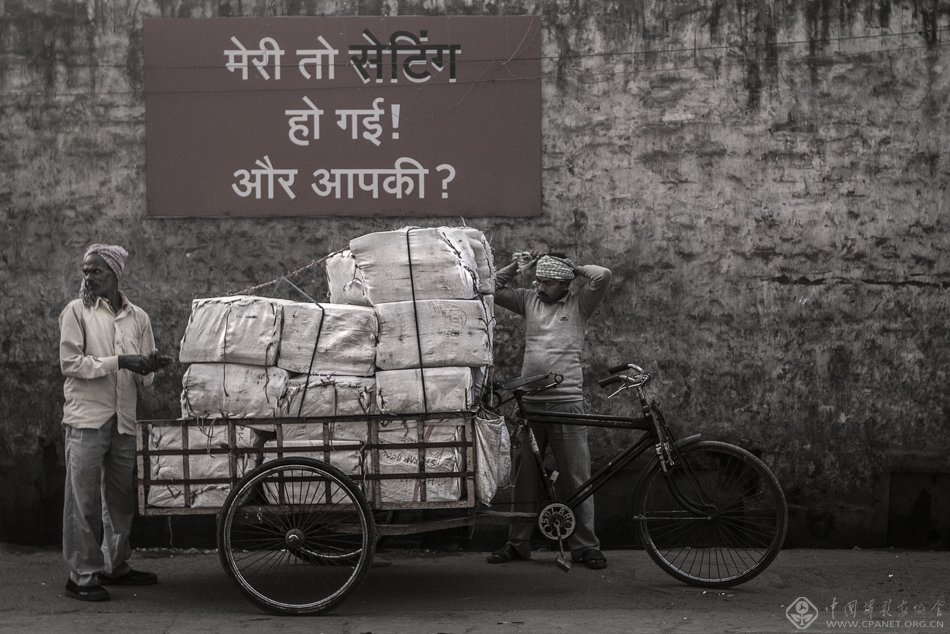

当今业界的影像,黑白与彩色相辅相成,两者都有其价值及意义。彩色带给观众真实的视觉色彩感受,黑白影像给予观众的是摄影师呈现出来具有抽象意味的视觉效果,在拍印度专题的过程中我想尝试将两种效果集合而成另一种影调。目的是尝试既避免印度丰富色彩的诱惑又弥补黑白影像的某些不足。

摄影的表现方式是多元的,从拍摄动机上讲我把它分成为别人而拍和为自己而拍两种:假如为别人而拍,其功能往往只对于现实事物的影像再现和对现实事件的常规视觉描述,那么摄影就还停留在被现实所奴役的位置之上,摄影就远远还没有获得独立自在的地位。摄影只有为自己而拍才有可能跨越常规的视觉思维捕捉具有超越现实意义的瞬间,让影像的表达成为一种新的视觉组合吋,摄影就有了成为一种自在自为的艺术表现可能。在印度拍摄过程中我试图找机会尝试拍摄一些打破自己以往的视觉思维习惯的影像,努力用另一种观看去寻找纯粹符合自己主观意味的影像感。

网上摄影网站群

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 责编:尤克里里

责编:尤克里里 2016-01-14

2016-01-14

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台