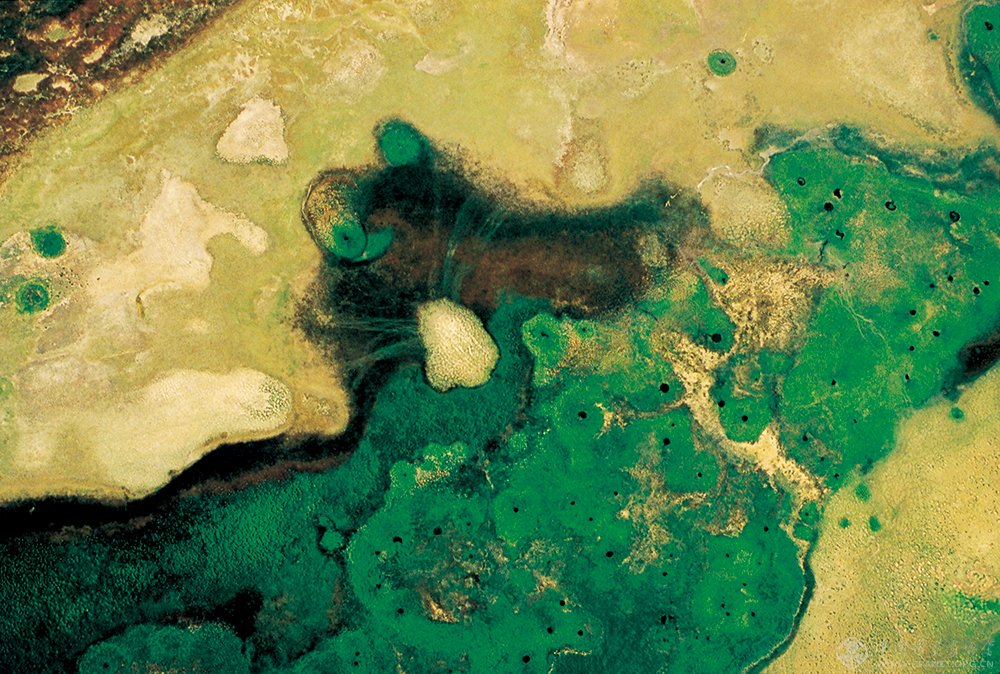

《俯瞰大地——陈长芬航空摄影作品读后感》

文:邵柏林

小的时侯,非常羡慕鸟。假如人能有两支翅膀,直上蓝天俯瞰大地,那地上的人、房子、田野、河流……该是什么样子呢?

后来乘飞机,真的看到许多奇异景象,那些景象并不总是在地面上可以想象得出的。现在就让我们和陈长芬同志一起飞翔在祖国上空,一览祖国大地的风貌。

你看,那不是龙,是雅鲁藏布江,它多象龙啊!(《雅鲁藏布》)

这不是划破夜空的彗星,这是航行海上的飞舟!(《离弦的箭》)

有谁会想到这幅萧疏平远、淡墨轻岚的山水图画,竟是森严雄浑、高可摩天的秦岭群山!(《秦岭群山》)

由于科学技术的进步,航空、航天飞行器的出现,打破了人们传统的时空观念,使人类能从一个更高的角度重新认识世界。在地面上看,原是笔直的,认为世界从来就是这样,其实不然,在空中看就变得弯曲了;崇高的变得渺小了;漫长天涯变成咫尺瞬间。李白慨叹:“噫吁嚱,危乎高哉,蜀道之难,难于上青天。”今天不仅蜀道成了通途,而且白帝城就在翼下。奔腾咆哮、众水夺门而入的夔峡天险竟变得如此婀娜委婉,波澜不惊,真是横看成岭侧成峰!

看了陈长芬的航拍作品至少给我们这样一个启示:在艺术上(不是指狭义上的航空摄影),只有从一个全新的角度才能看到一个全新的世界。

有人说,航空摄影主要靠飞机,有了飞机就能拍出好作品。其实不然,航空摄影是另一种形式的动体摄影,拍摄者是高速飞行的动体,它的取景、构图、用光……几乎是很难重复和不容选择地倏忽即逝。它要求摄影者具有极其敏锐的观察能力和当机立断的本领。陈长芬就具有这种难得的素质。他的这些照片除《白帝城》外,都是在航班上拍的。在地上,发现艺术宝藏不容易,在天空,也并不是垂手可得的。当飞机升空五千公尺以上时,大地变成蓝茫茫一片,好像没什么好拍的了。陈长芬领悟到:这并不是苍穹的悭吝,而正是它的慨赐。他迅速捕捉地面上的熠熠闪光、跃跃动体来打破画面的沉寂,很好地表现出现代繁忙生活中的人们所需要的单纯美,宁静美。

在眼睛与翅膀的关系上,没有翅膀固然无法飞上蓝天,但不管是翱翔天上,还是在地上漫步,发现和捕捉美的都是眼睛,一双敏锐的眼睛,一双艺术家的眼睛。

蜜蜂不是飞往鲜花的唯一昆虫,但采回蜜来的,只有它。

我看过几个国家航空摄影家的作品和画册。美国的W· 加尼特的航空摄影画册和法国《读者文摘》选编部出版的R·阿叔什等十几个人拍摄的《飞翔在法国、比利时、瑞士的上空》等画册。它们的作者不少是教授、艺术家,有的还是训练有素的飞行员,自己就拥有飞机。他们的作品一经比较,高下自见,而其参差显然不是因为飞机的性能差异造成的。这又给我们一个启示:一个摄影工作者要经常注意提高自己的艺术修养。艺术水准的“视点”愈高,则看得愈远,看得愈广阔,愈能看到艺术的新天地。

人类刚发明第一架飞机时,不过升空几公尺,飞行几十秒钟;经过了80年,现在可以飞上月球。

人类刚发明照相术时,拍一张人相,要在脸上先涂上白粉,把人固定起来,在烈日下曝光几小时。这个时候哪里谈得上什么新闻摄影,动体摄影和抓拍呢?!经过了140多年,如今可以在黑夜中,离地几百里,连一个人有没有刮胡子都拍得清清楚楚。

人类的智慧,人类的创造力,人类的进步真伟大!

一个时代有一个时代的艺术,航空摄影在一百多年前是没有的,航天摄影在26年前也是没有的。我们今天在摄影艺术的理论和实践上遇到的问题,要想寻求答案,不仅要从过去,更重要的要从现在和未来去寻求。

现在的飞机最多不过离地二、三十公里,比起地球的半径6400公里,简直是贴地飞行;而地球又不过是半径40亿公里的太阳系的一部分;而太阳系又是银河系的一个极小组成部分;而银河系又是无限广阔的宇宙空间的一部分。如果以每秒几十公里的速度飞行,既使飞抵太阳系最近的一颗恒星,也要飞上8万年!

如果把地球45亿年的历史比做一天的话,那么人类有文字的历史假定是4000年,只不过相当于0.08秒而已!

人类,人类的知识,人类对世界的认识,人类迈出的步伐,从宏观角度看,又实在是太渺小了!

因此,我们在摄影艺术的理论和实践问题的探索中,还有多少路要走,还有多少未被认识的领域需要我们去认识。

伽利略说得对:“人的认识是无限的,对于人的认识,任何界限都是不存在的。”

陈长芬同志是一位在艺术上深感不足,深知路漫漫而苦于求索的人。愿他永远展开双翼,振翅高飞,我们前面的路是无限远的。

原文发表于《中国摄影》1983年第三期

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 责编:小A

责编:小A 2015-12-07

2015-12-07

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台