生态摄影之我见

摄影并文/肖戈

我由绘画转而摄影,不是偶然,是出于生存的需要与压迫。上个世纪九十年代,生存的需要,我从商业摄影起步。在“打工”的年月,广告虽然很唯美,但“老板”的给条件却非常窘迫,一台单反、二盏镁灯,三两块灰布而已。

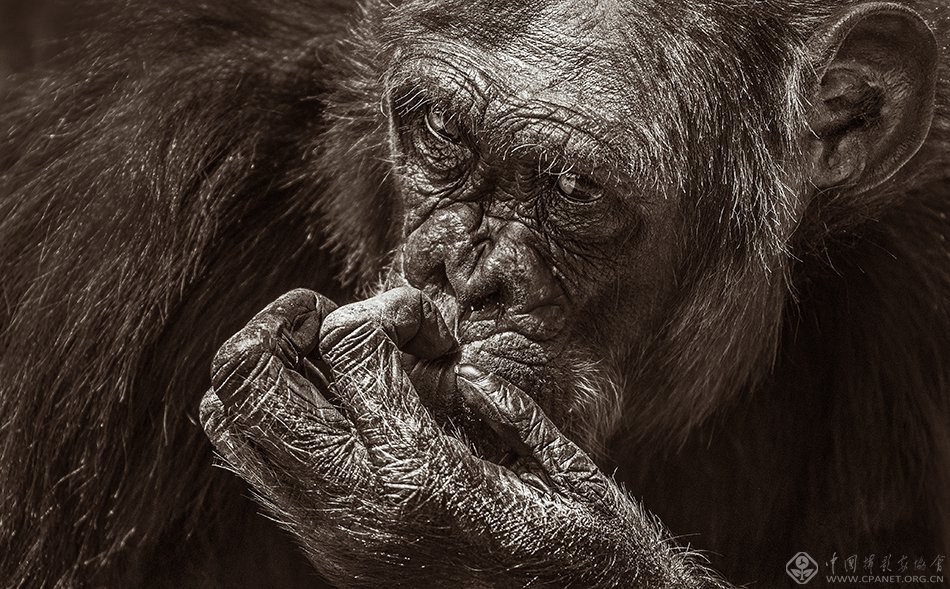

我热爱动物摄影,也不是偶然,是出于我的爱好与性情。从学生时代开始,我的爱好之一就是养动物,以至痴迷以动物为友,在动物身上,我找到了人性与物性之相通。

我热衷野生动物摄影,同样不是偶然,从我第一次踏上非洲,有了与大草原的飞禽猛兽第一次相近相亲之后,便有了一意要与之为伍的意念。作为摄影者的模特,不管是人体,还是动物体,都是大自然的造化,千姿百态,美妙绝伦。由中外绘画的传世作品来看,西方画家们的人体模特经典作品居多,而传世的中国画,山水是第一位的,次之才是花鸟虫鱼与才子佳人之类,专题的动物画不多见,若论动物画之经典,唯近现代齐白石先生之勾蝦与徐悲鸿先生之画马最传其神。

我由绘画而入摄影,是一次变化,也更是一种造化。“变化”使我化解、化合,以致变易,“造化”则使我融通、感悟,既悟其“奇”,也悟其“妙”,以心灵的真情,转化为摄影艺术多层次的奇妙感染力。

在与动物的接触中,拍摄的成功与否,一般来说,不是你的机会不够多,也不是你拍得不够好,而关键是:第一,摄影者应先“静”置其身,若不能先“静”己身, 那还奢谈什么去捕捉已经受到骚扰动物们的性情与姿态;其次,愚以为,拍摄成功的秘诀就是近点、近点、再近点。

作品《非洲象》,是以静制动一个例证。一次拍摄中,与一象群相遇,象群在慢慢向着人群走近,按照当地的规定,这个时候向导必须把人员带到安全距离之外,司机发动汽车,可越野车居然发动不起来,众人面面相觑,束手无策。我静心一想,觉得机会来了,于是我请大家都把眼睛闭上,不要发声,也不准拍照,大家一起装死,人们安静以待。

巨大的公象居然真的来到我们面前,他们究竟是好奇,还是因为别的,不得而知。这个时候,如果有人真的弄出点什么响动,象们如果不安,动了脾气,就会像揑火柴盒一无二致连车带人踢翻、踩扁。幸运的是,大象们情绪很好,相安无事,象们不急不缓,放过了人群,还为人们留下了拍摄的时间与空间。

《金色的眼睛》是另一次拍摄的收获。由于接近,一头成年猎豹突然跳上了旅游摄影车,把头伸向车厢里正架着长枪短炮拍摄的人们。猎豹的这一举动把车上的人都吓了一跳。司机已经脚踩油门,准备开逃,但我觉得这只猎豹并没有恶意,只是可能对摄影装备之类有点好奇,就示意司机:“Stop,Stop!”,这时如果司机踩下油门,发动机一响,可能使猎豹惊恐,反而就对车上的人,或许也对猎豹都可能造成伤害。因为静待,猎豹果然并没有进一步的伤害举动,车上的相机却拍到了“零”距离的特写作品。

当然,野生动物摄影意外也是不可不遇的,作品《愤怒的白犀牛》就出自一次意外。

白犀牛是非洲特有的物种,目前全世界存活量不到500只,属于世界濒危物种。一个炎热的午后,我与向导在一湖边发现了犀牛,一头公的,一头母的和一只小崽仔。不知为何,公犀牛和母犀牛打到了一起,角对角毫不客气。“好男不跟女斗”,公犀牛放弃了那母子,开溜,可跑着跑着,他突然转了向,向着车与人直冲了过来。这时的公犀牛正在火头上,有“力拔千钧”之势,势不可挡,司机立马驾车夺路而奔,是汽车助我们成功避了一险。可这一次险遇,我与犀牛的最近距离不足5米。

在野生动物摄影艺术之中,近景、特写是常例,大视野则少于常;在大视野的摄影艺术之中,静物,地形与地物者是常例,而动物,奔跑与飞行的动物则少于常。在好奇与求知的驱驶下,我与几位同行决计要在少少于常的野生动物大视野摄影领域里进行一次尝试与创作。

航拍的特点之一是“高”,高视点。由于摄影者高高在上,一些高大动物平常在地面不易见到的俯视形象便使人耳目一新。既然高,当然就看得宽了,看得广了,一穷千里目。所以航拍总比地面拍摄为之“大”,大器、大视野。在拍摄者眼里,动物的类与类之间,群与群之间,其分布状况、分布数量以及邻里关系等等,一目了然,使拍摄有更多的选择机动性,是选择“此物”,还是选择“彼物”;是选择“大群”,还是选择“小群”;是选择“高位”,还是选择“低位”;是选择“左视”,还是选择“右视”;是选择“前景”,还是选择“背影”;是选择“顺光”,还是选择“逆光”,皆可随拍摄者意愿变换与设定,甚而还可以主动“制造”出拍摄者所预求的场景,比如“奔跑”,比如“飞翔”,而且可以是“大群体的狂野奔跑”,也可以是“大群体的密集飞翔”。

航拍之不同,也表现在对摄影者操作技术的把握与调控不同。

航空器在空中,飞行给摄影者造成的困难主要是震动与颠簸,使持机不稳定。不稳定又有几种,一种是由发动机的机械震动形成的,这种不稳定频率较高,但相对一致,而且震幅不大;一种是由气流造成的,这种不稳定,频率不高,但幅度较大,而且变化不定,时大时小、时上时下、时左时右,完全由气流的流向与强度决定,不能控制,也不可预知。对于震动,除了摄影器材本身必须防抖性能之外,还必须采取其他的防抖的措施,比如在适当的部位加上软垫等;而对于颠簸,最主要的问题是总在改变镜头的视野范围,一般来说,可采取的措施是拍摄者可预加拍摄的视野范围,以便于后期进行构图的剪辑处理。

再者,由于航行安全的要求,也会对摄影者的视角与视线给予限制。一般情况下,航行器会有窗,但安全规范要求既不能去除窗上玻璃,更不允许探身窗外。因为有窗,首先视线被蔽,一则光量自然小了,二则还可能产生折射,形成弦光;其次是视野被限,只能与动物侧视,难有正面与追逐的视角。

因之,航拍,除了选择合适的航空器之外,摄影者要克服以上各项不利,航拍的操作之要点是更多使用高镜速,拍摄速度尽可能地高一点,再高一点,不惜一切把拍摄速度提高到极致。

航拍的体验是美妙的,由此而来航拍摄影展也证明航拍具有相当吸引力。既然对一个摄影人有了这航拍第一次,开了个头,由此,我期待着我的下一次,以至再下一次,因为与诗人同样的感悟,已在我的心目中升腾,一发而不可收也!

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 责编:yuanner

责编:yuanner 2015-02-24

2015-02-24

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台