刘宇/拍摄并文

去年十一月,参加了在天津双街镇举行的“双街故事”影像实验活动。在双街,我听到的一个最多的名字是刘春海。好几个人和我说:“双街村缺什么,也不能缺了刘春海。”刘春海是谁?双街村的党委书记、双街置业集团有限公司董事长、中共18大代表、全国劳动模范、中国十大杰出青年农民、……一道道光环笼罩在刘春海的头上,他到底是怎样一个人?在双街没头绪地扫了一天街后,我决定就拍他了。

见到刘春海之前,先见到了他的车,一辆奥迪A8,车霸气,车牌更霸气:津CD0001。在欢迎摄影家们的午宴上,第一次见到了春海,他的外表远没有他的车和车牌霸气,脸上挂着谦和的笑,嘴里说着客气话,干杯时酒杯永远比客人的低……午宴结束后,听了我的拍摄想法,他满口答应。问我有什么要求?我说,唯一的要求就是把我当成空气。

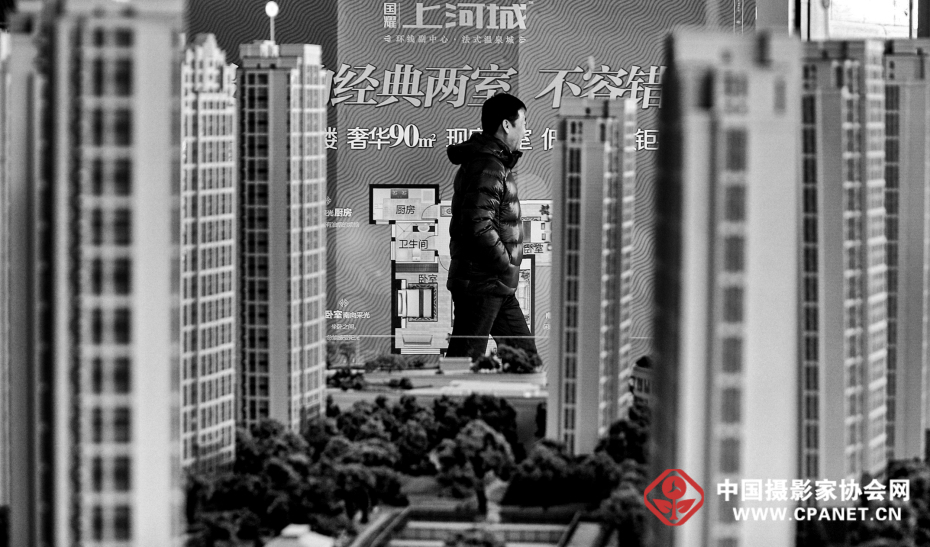

春海平时并不在村委会办公,在双街置业公司开发的高档楼盘“上河城”四层,春海的办公室宽敞明亮。和许多“土豪”不同,他的办公室里并没有悬挂一张他和领导的合影。他与温家宝、张高丽等领导的十几幅合影随意摆放在大班台后的墙角里。我也从未见过他坐在大班台后。来人谈事,他总是和他们围坐在办公室里的会议桌旁,我猜想大概是为了减少对谈话对象的压迫感。只要春海在,这间办公室里就没断了人来,有南方的老板、村里的干部、置业公司的高管、打官司的村民……常常上一拨人事没谈完,下一拨人已经在外面等着了。春海的身份也随着谈话对象的不同,在董事长、村官之间不停转换,刚谈完几千万的生意,接下来要调解村民矛盾。后来听到个故事,用来形容春海的工作状态挺恰当。有一次,春海和朋友出差,春海听岔了话,说:“你说城门楼子,我说大砖头子”。后来就被演绎成“书记一会儿城门楼子,一会儿大砖头子”。春海接话:“没有大砖头子,哪有城门楼子?”

因为他要出差,留给我的拍摄时间只有一天半,这对拍摄一组人物故事时间还是太短了点。虽然拍摄一张照片只是百分之一秒的事,但我相信照片质量绝对是和所花的时间成正比的。拍摄大部分是在他的办公室里完成的。中间陪他去区规划局找局长谈新开发楼盘的容积率问题。后来他告诉我,这一趟省下了近一个亿。还有就是陪他接待某领导,他始终陪着笑脸。参观完,他被叫到到区里陪吃饭。在车上他无奈地和我说,这种接待是最浪费时间的。到了酒店,他没让我跟上去,估计是拍领导吃饭时,有记者拍照不自在。我本想更多地拍他的家庭生活,也被他客气地拒绝了。我并不想按照报道先进典型的路数来拍他,我只想纪录下一个中国最基层的村干部最自然的工作生活状态。事实上,拍摄过程中,我一直和他刻意保持着距离,这么做的目的,就是不想时刻提醒他,还有一个摄影师在他身边,避免他在我的镜头前表演。他似乎真把我当成了空气,与我在办公室几乎没有交流。而我的眼睛却几乎没有一分钟离开他:表情细微的变化,被摄者与背景之间的关系,人物之间的交流……尽管“不干涉对象”是个很老套的词,但一直是我的原则。有时候,我会对画面有自己的想象和设计,想着如果他要能站在某个背景前有多好,但最后还是抑制自己通过摆布来完成的冲动。我相信,好的摄影师就像飞舞的蚊子,人们很少意识到它的存在,但它却时刻注视着猎物,在不注意的时刻叮上一口。

我明白“双街故事”是一次影像实验活动,组织者一再强调影像的陌生化,但真正实践起来,就知道颠覆自己的习惯比建立它还要难。既然这样,不如跟着自己的心,用自己认为最恰当的方式拍摄。我仍然相信,如果把自身功夫修炼到家,无论是面对南拳还是北腿,并没有什么好惧怕的。

每个人到过双街的人,心目中都有自己的双街;但双街是双街人的,而我们只是过客。我希望将来双街人如果有机会看到摄影师们的照片时,会觉得既陌生又熟悉:认同这就是他们生活的双街,刘春海就是那个他们熟悉的刘春海。同时,摄影师又用镜头拓展了他们的视界,提供一种新的观看自己生活的方式。

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 责编:高媛

责编:高媛 2014-02-08

2014-02-08

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台