胡国庆 1960年生人,中国摄影家协会会员,《华商报》社新闻摄影部首席记者。

在《华商报》任职期间,数十次参与采访国内重大新闻事件:《山西解救丹凤民工》、《广西南丹透水事件》、《陕南6.9特大洪灾》,《揭开山西繁峙金矿焚尸事件》、《伊拉克战争》、《陕西铜川陈家山矿难》、《胶济铁路撞车》、《抗击冰雪》、《汶川地震》、《西南干旱》、《舟曲泥石流灾害》、《温州动车事故》、《日本地震》、《雅安地震》等。

过分“干净”的照片

能否经得起历史验证

胡国庆

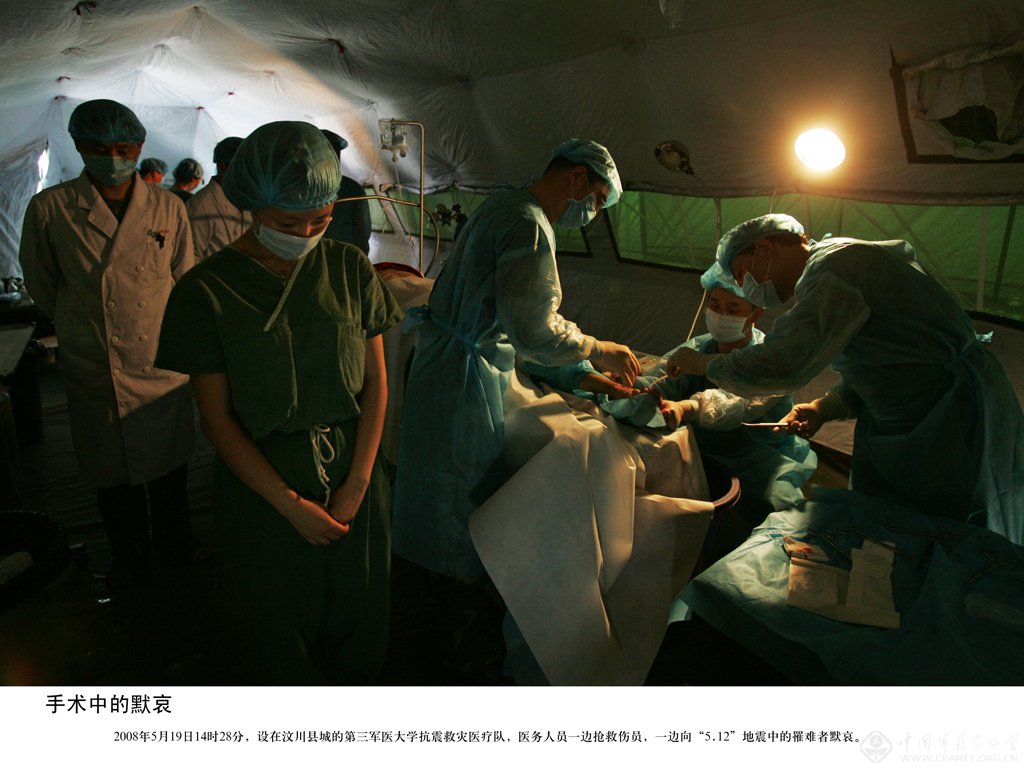

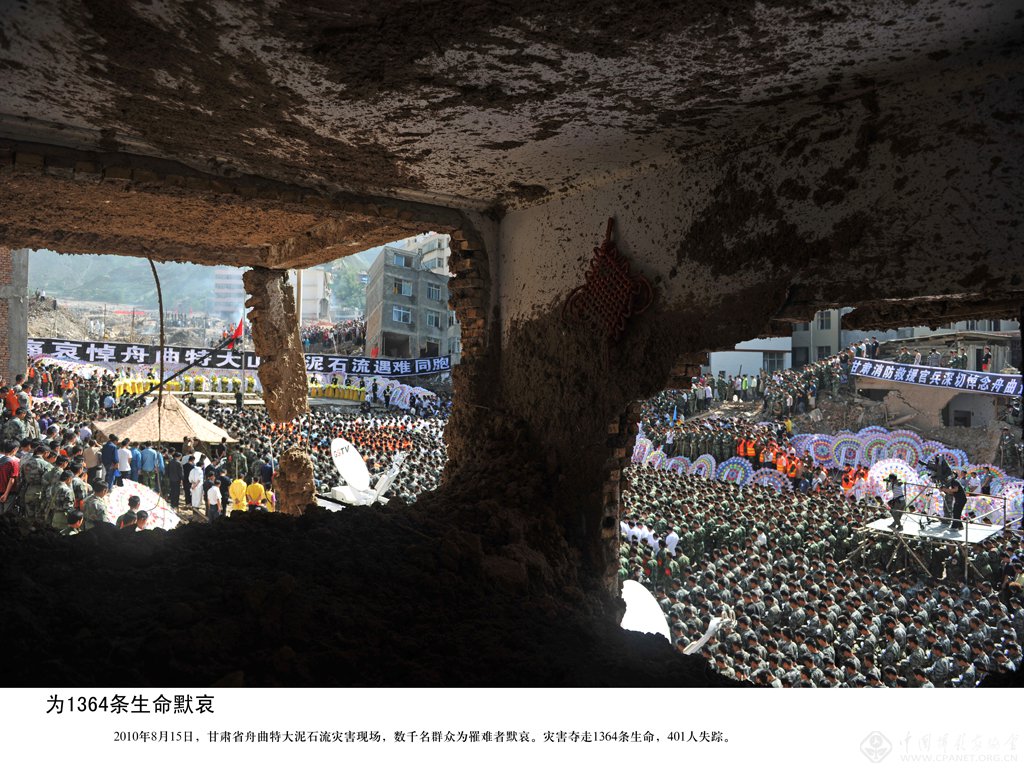

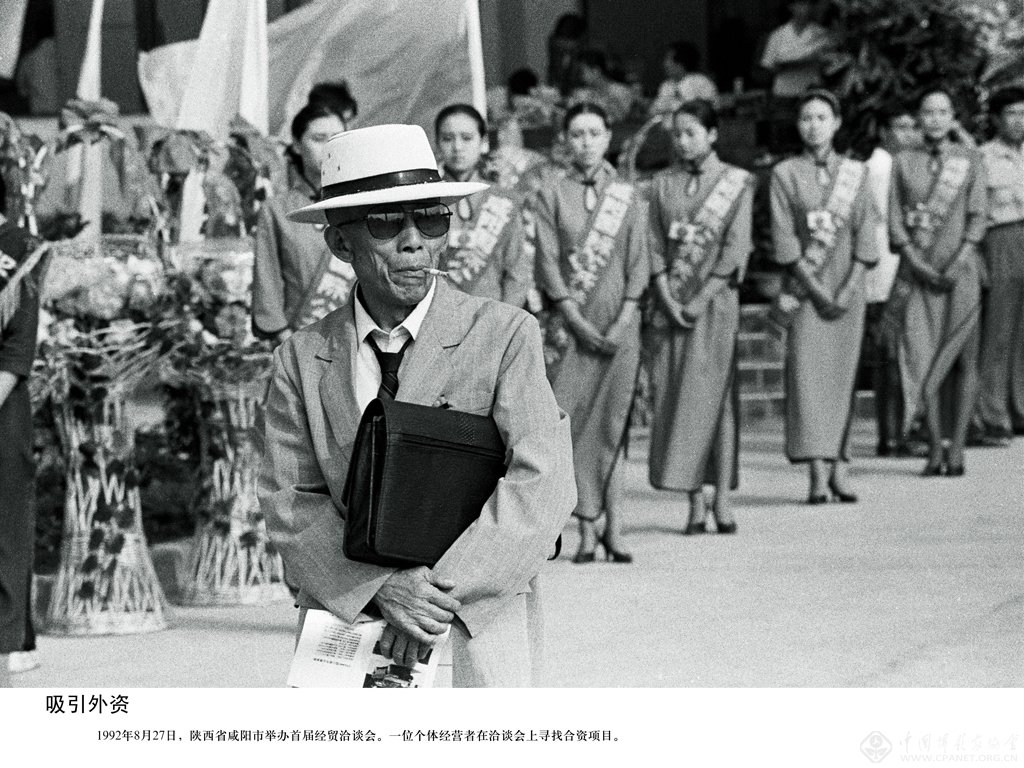

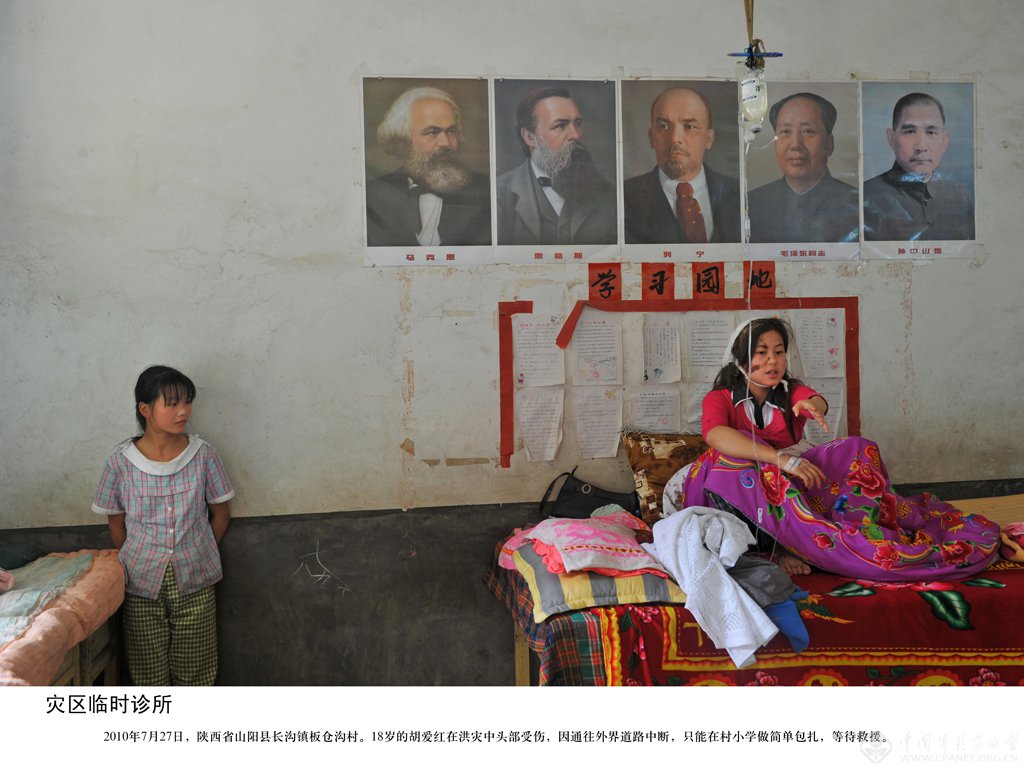

近年来,报纸为了迎合市场,在版式上进行了大胆创新;大图片、短文章,视觉上给人一种赏心悦目,的确符合读者阅读。而在一些摄影记者思维中,也跟随版式的美化而美化,影像过分夸张,特别强调画面要“干净”处理。从摄影角度评判,影像离不开光与影,画面干净处理有利于主体更加突出,尤其是在近期内所发生的重大新闻事件,很快会让读者联想起新闻事件的初始,形成新闻与影像的统一。但这类“干净”的影像需要有充分的文字背说明,包括大量的新闻初始背景,才能加深读者的认识。但随着这一新闻事件淡化出人们的视线,再重新审视这幅作品时,很快会被读者遗忘,甚至很难回忆起当年的这幅新闻照片。

在没有出现网络之前,我们几乎对每幅获奖作品都记忆深刻,包括作者的姓名等。读者只能从报刊杂志等刊物中欣赏佳作,这种传播方式虽然落后,但记忆犹新,很难忘怀。而如今我们已经进入了信息化时代,每天都有海量的信息传入,拿相机的人也越来越多。这就要求摄影记者在影像中保留更多时代信息,有长远思路,经得起历史验证,给人们留下深刻记忆。

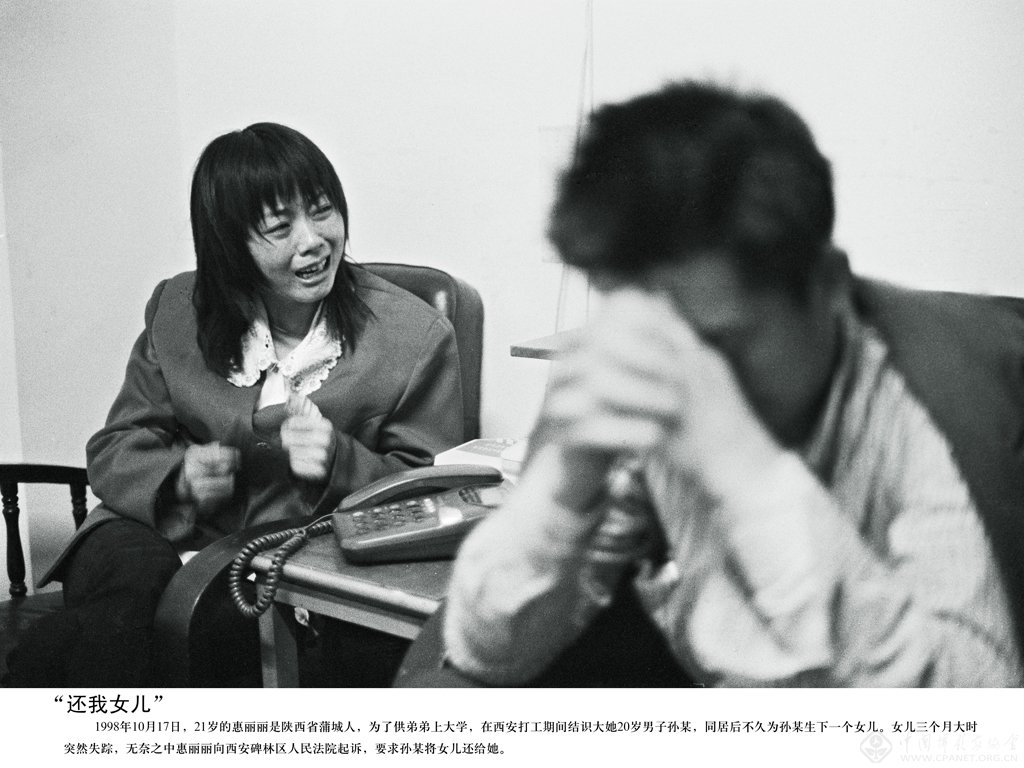

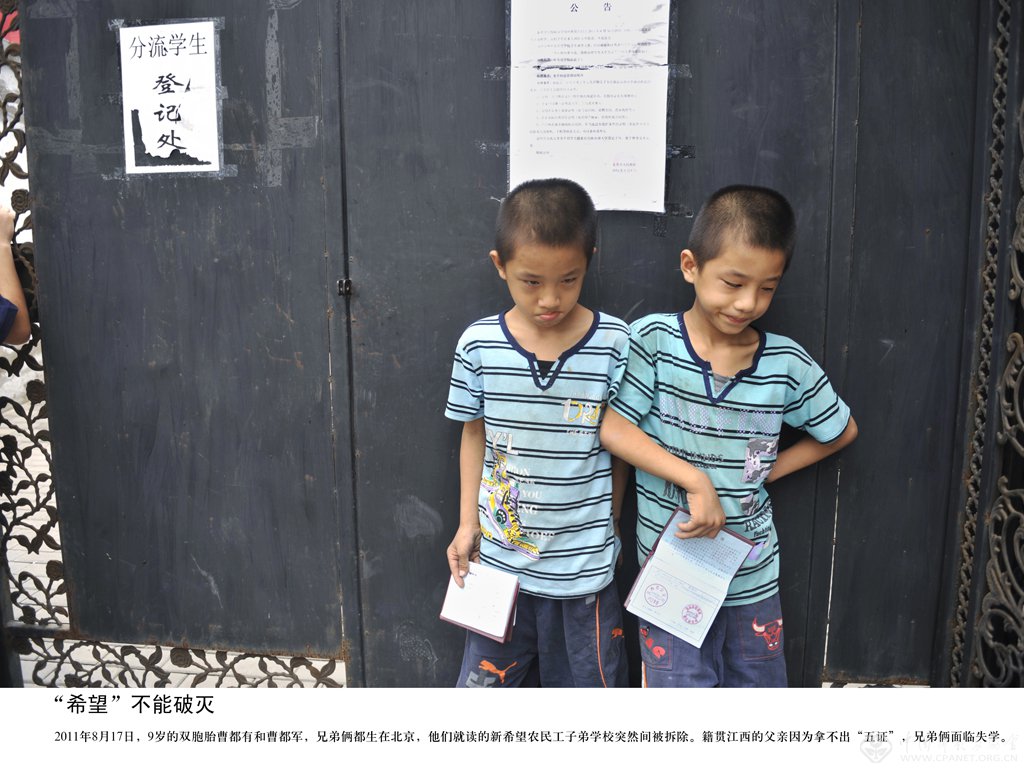

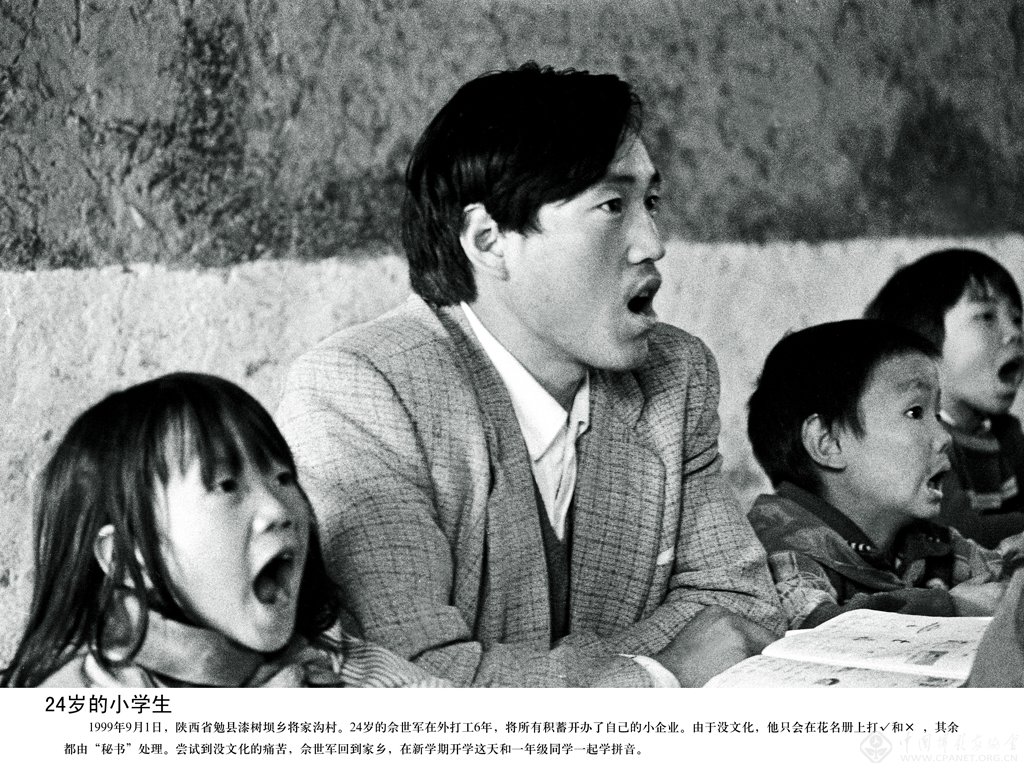

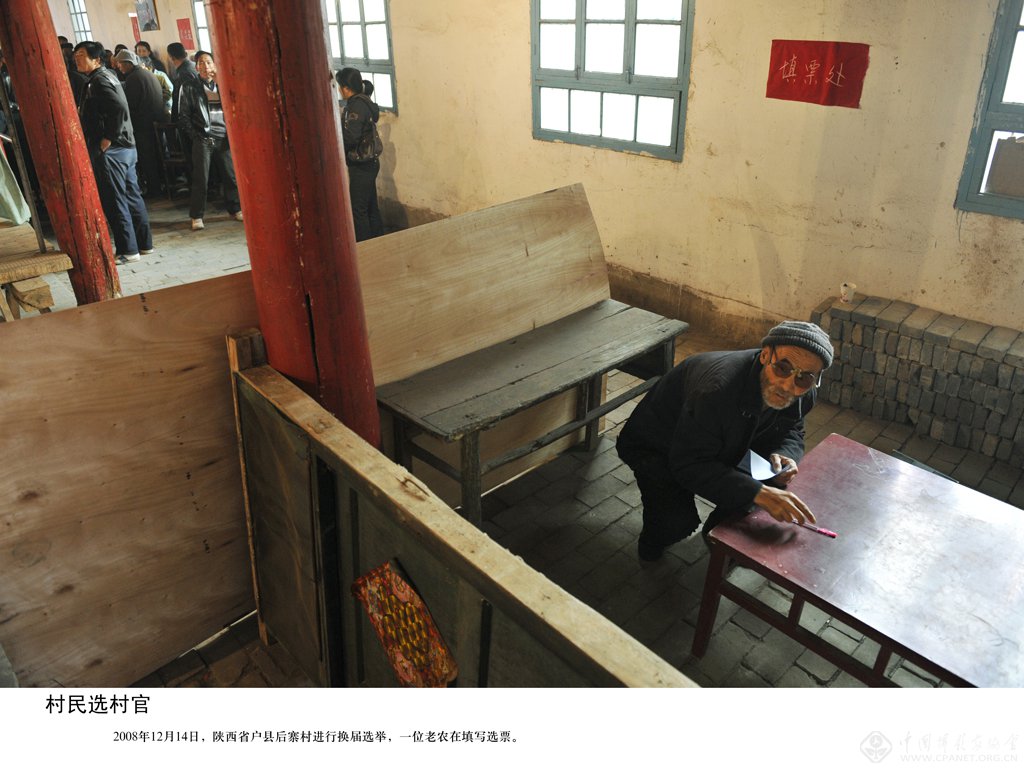

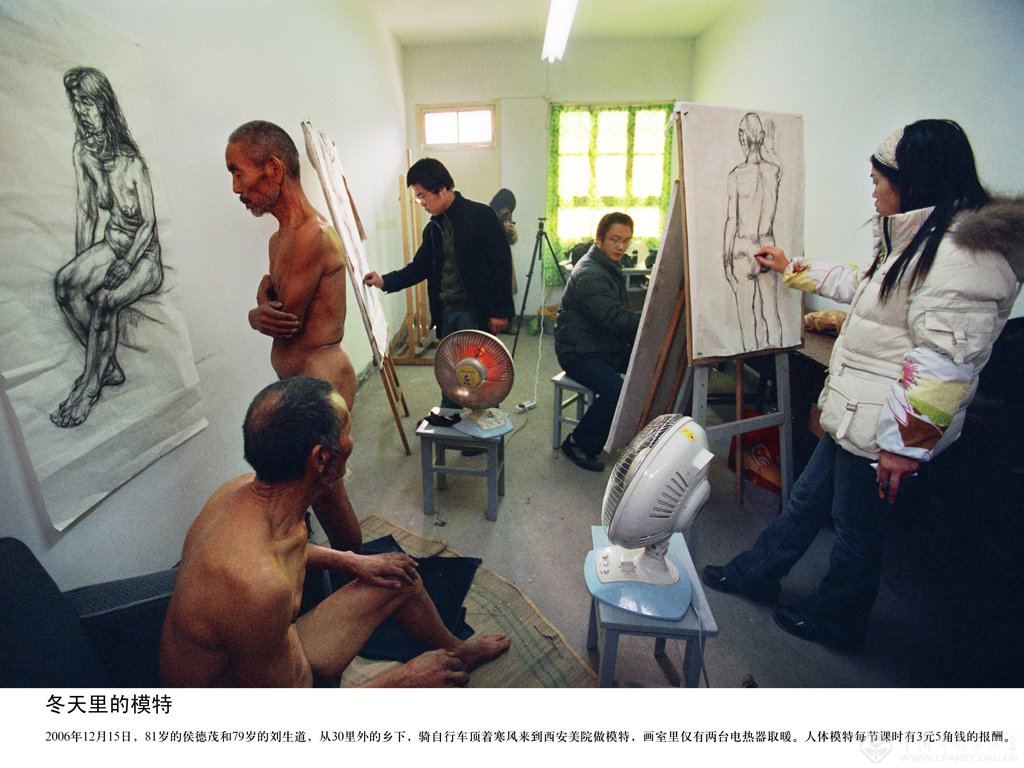

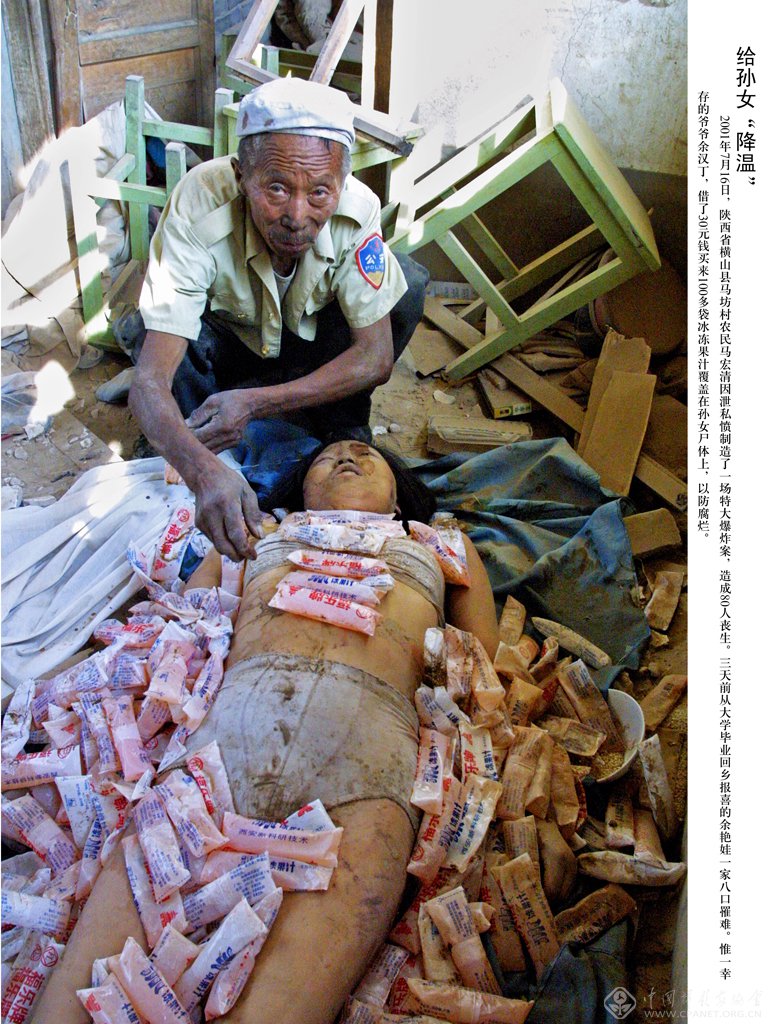

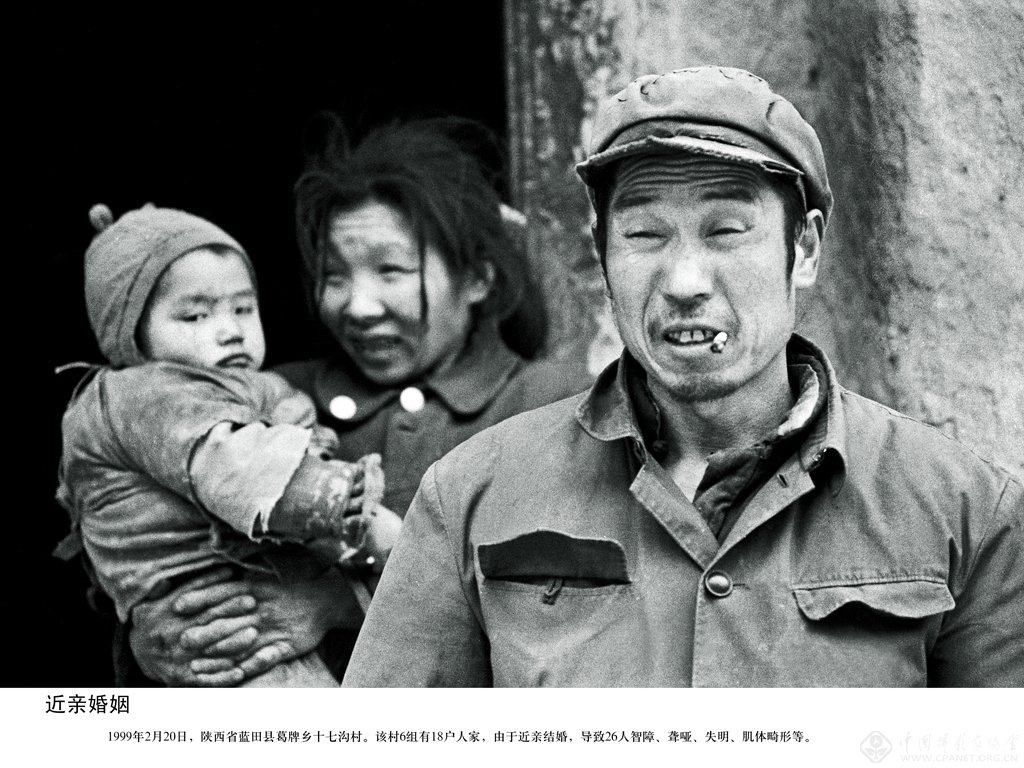

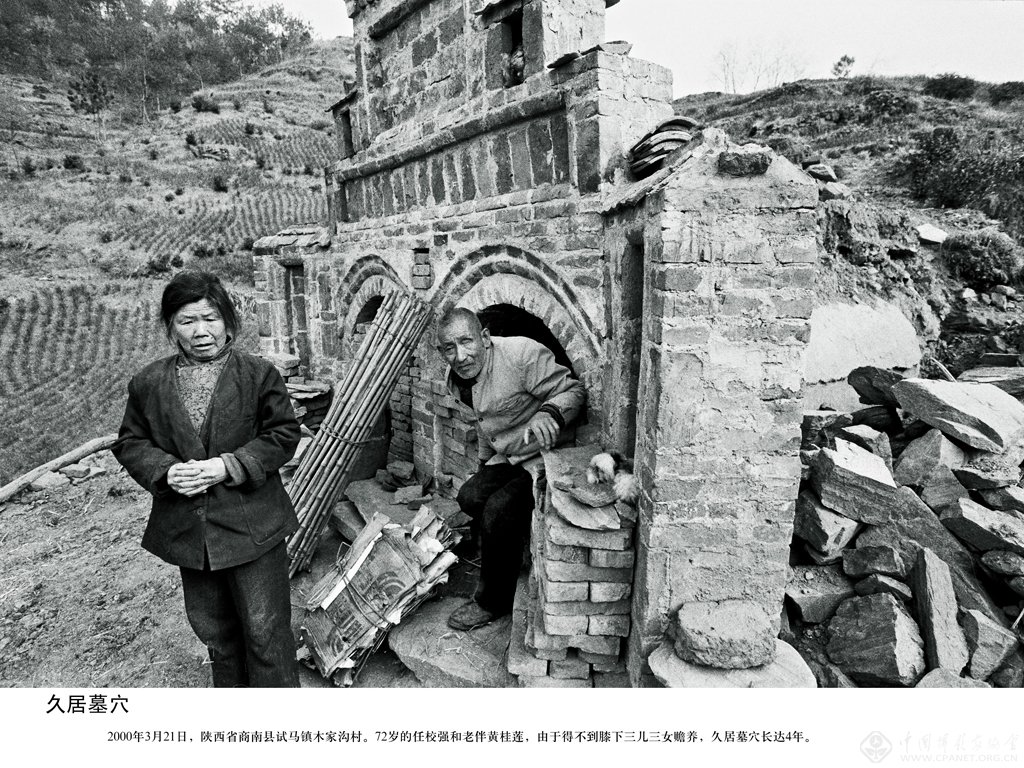

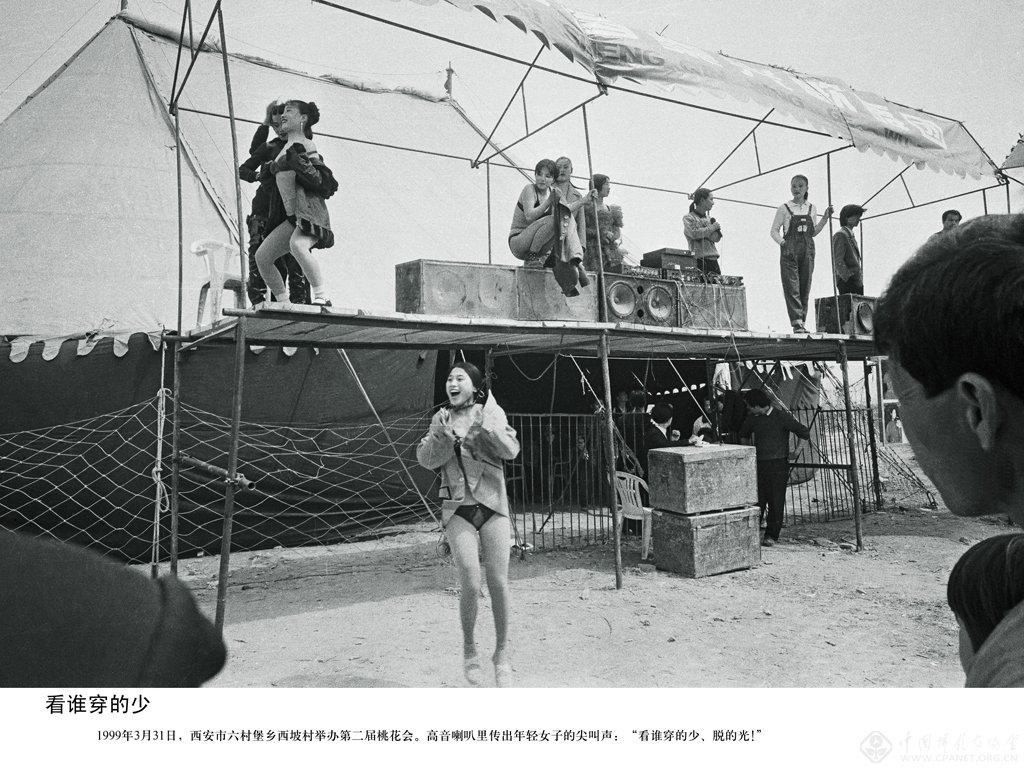

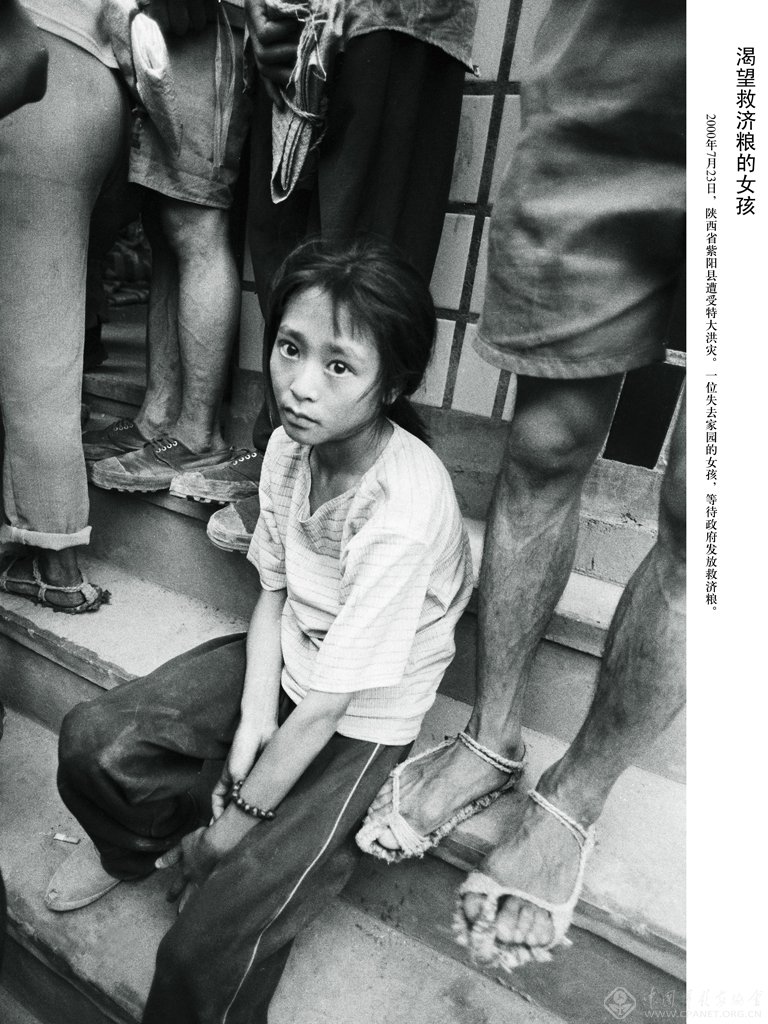

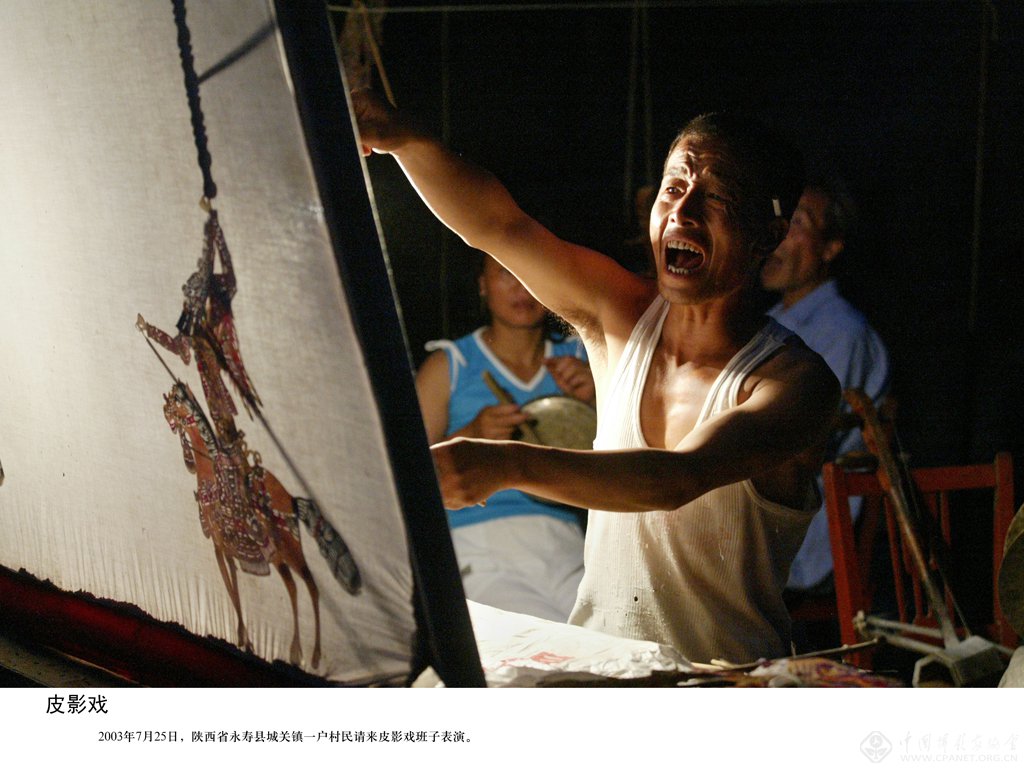

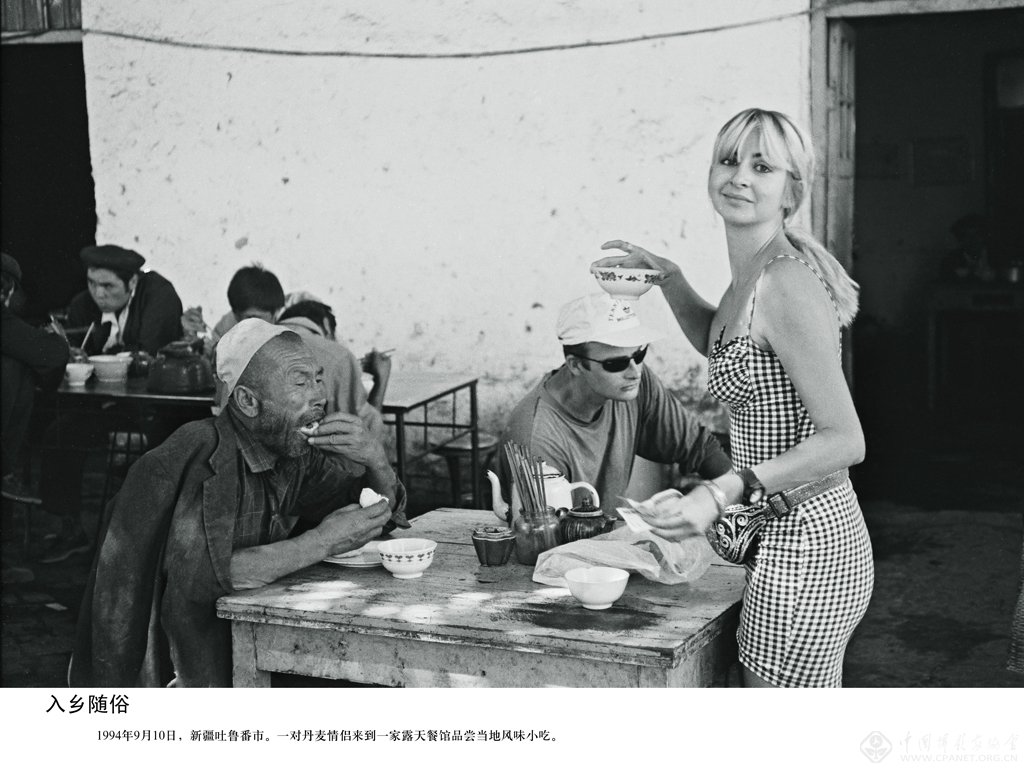

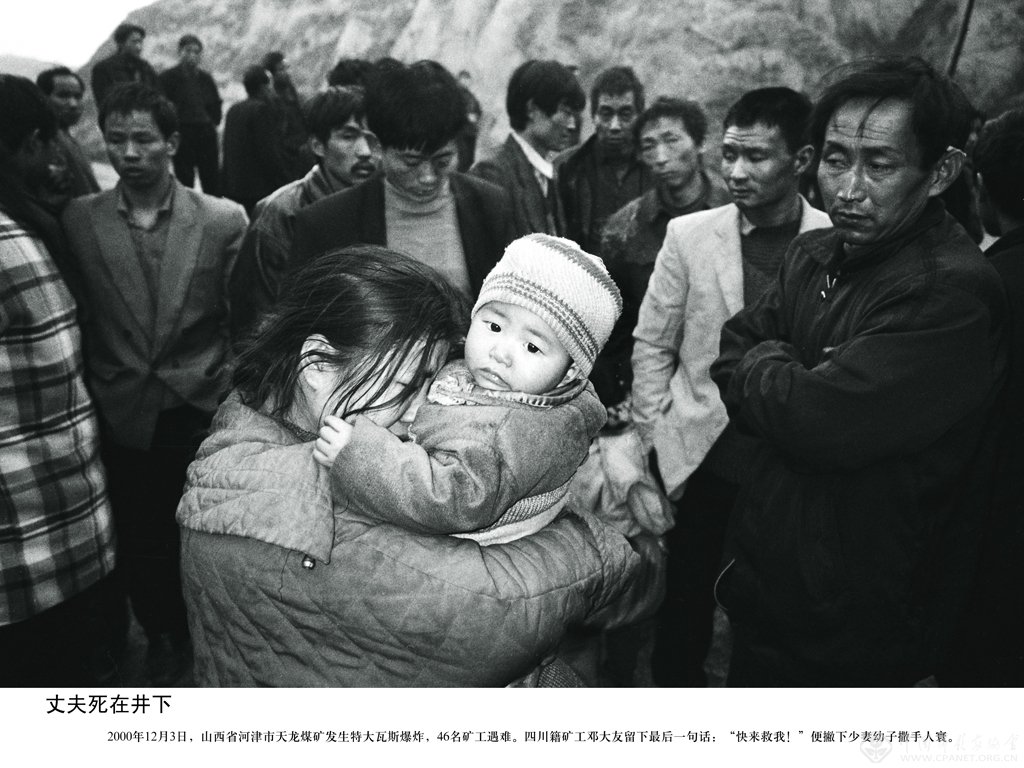

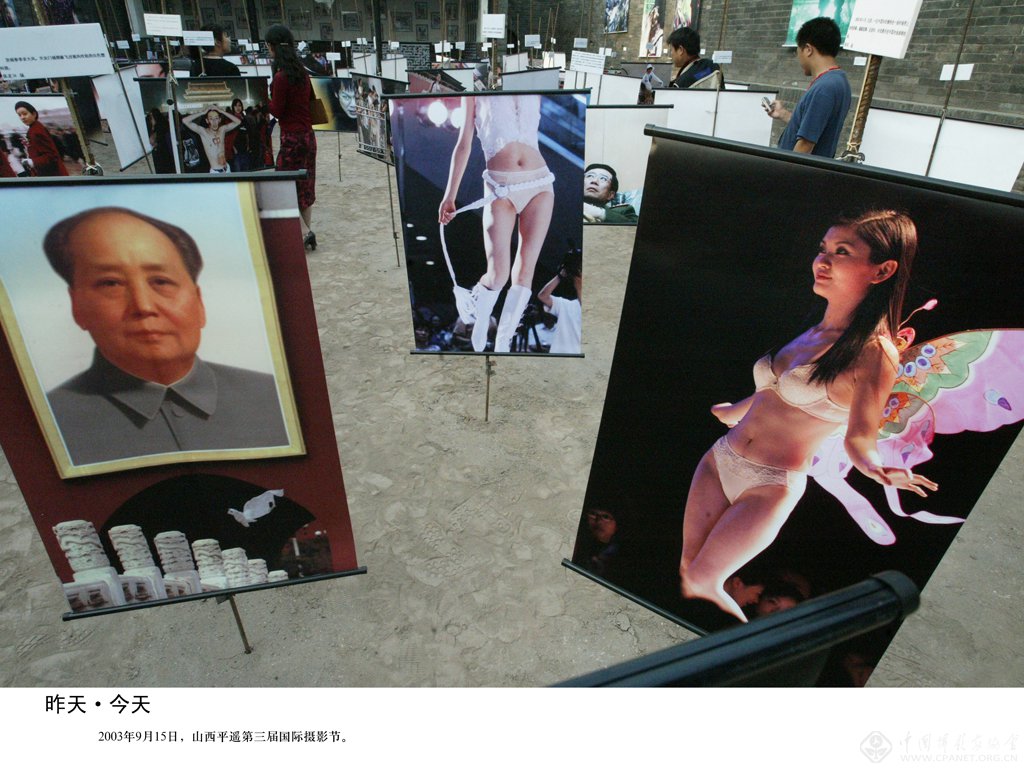

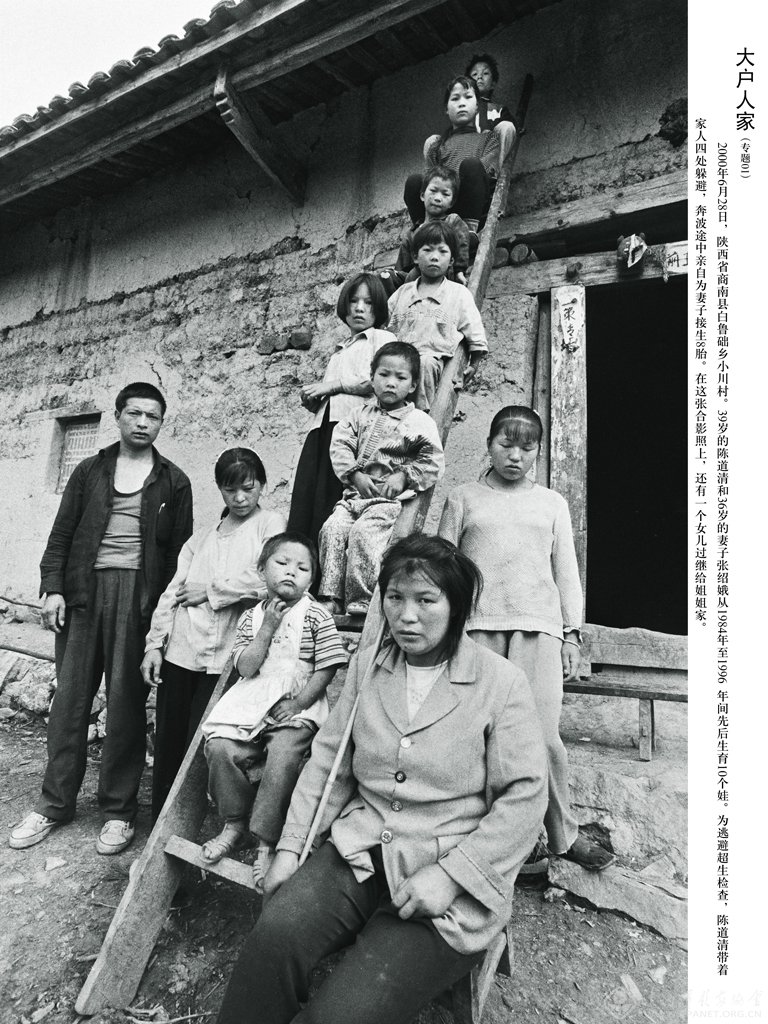

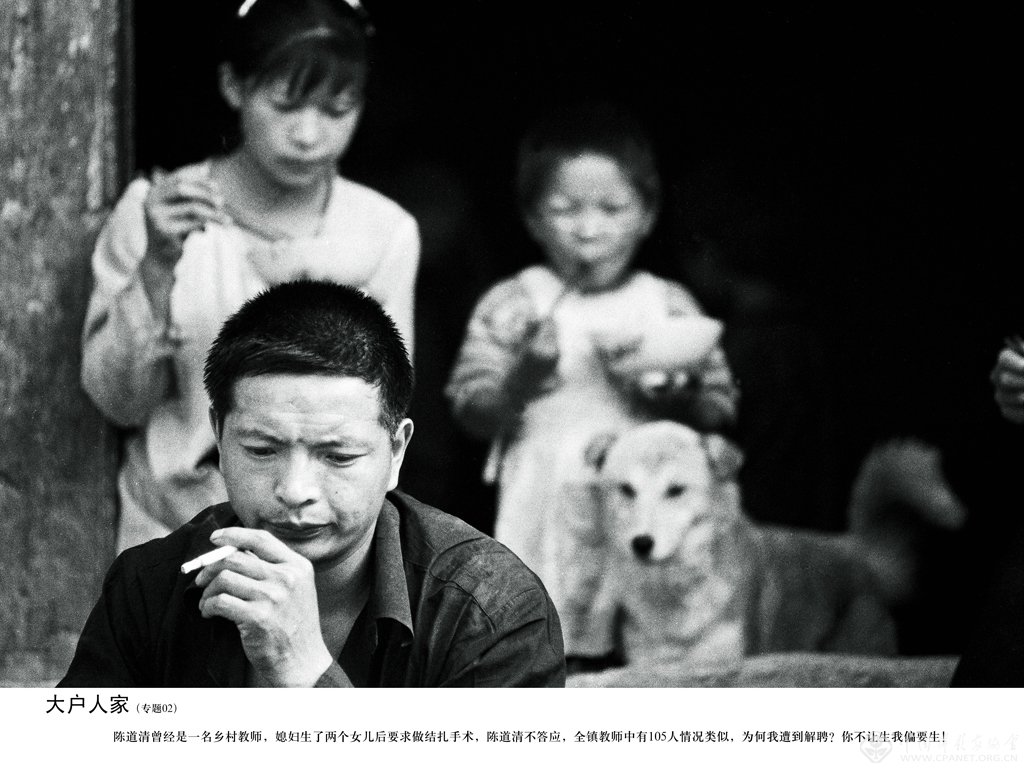

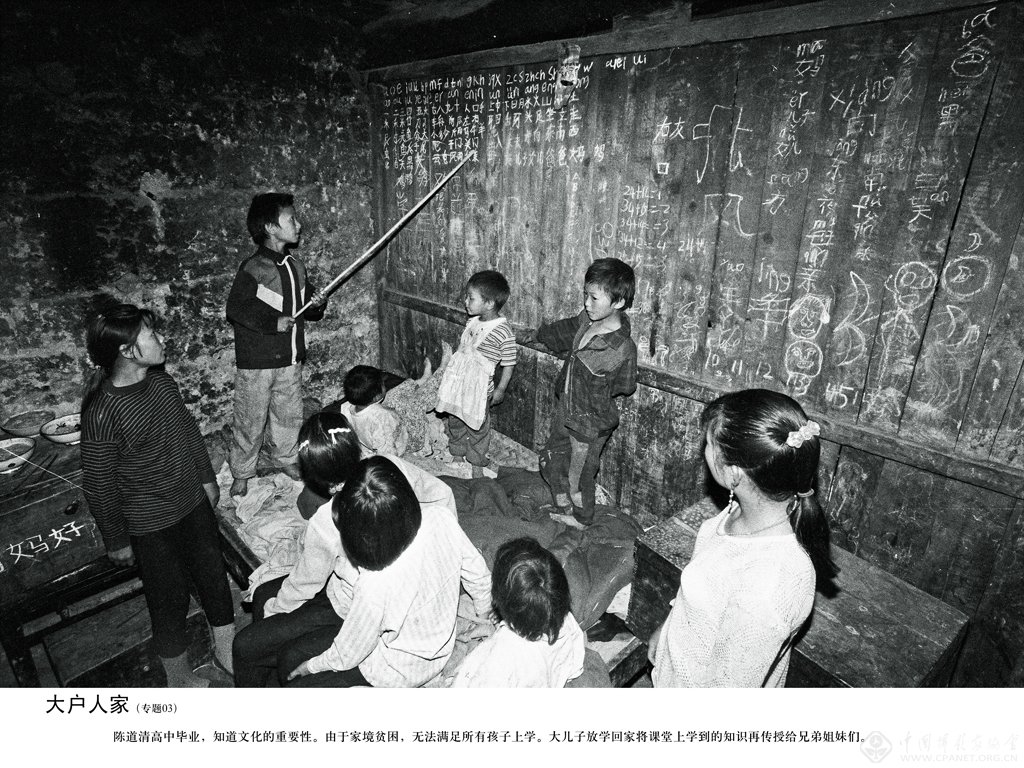

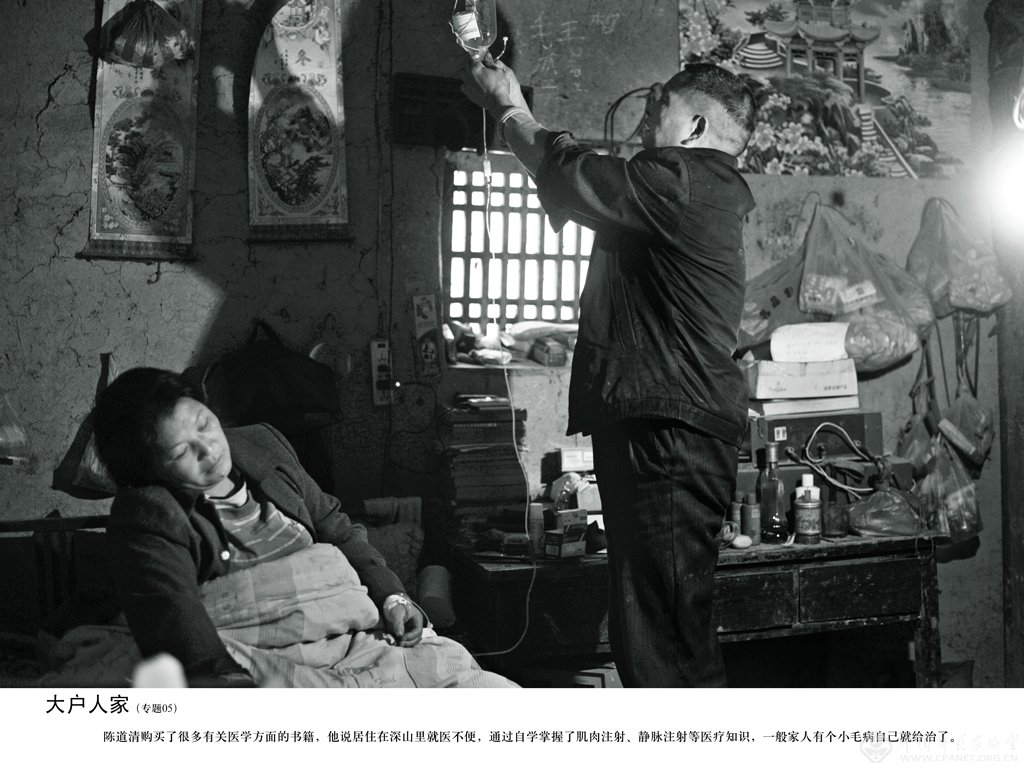

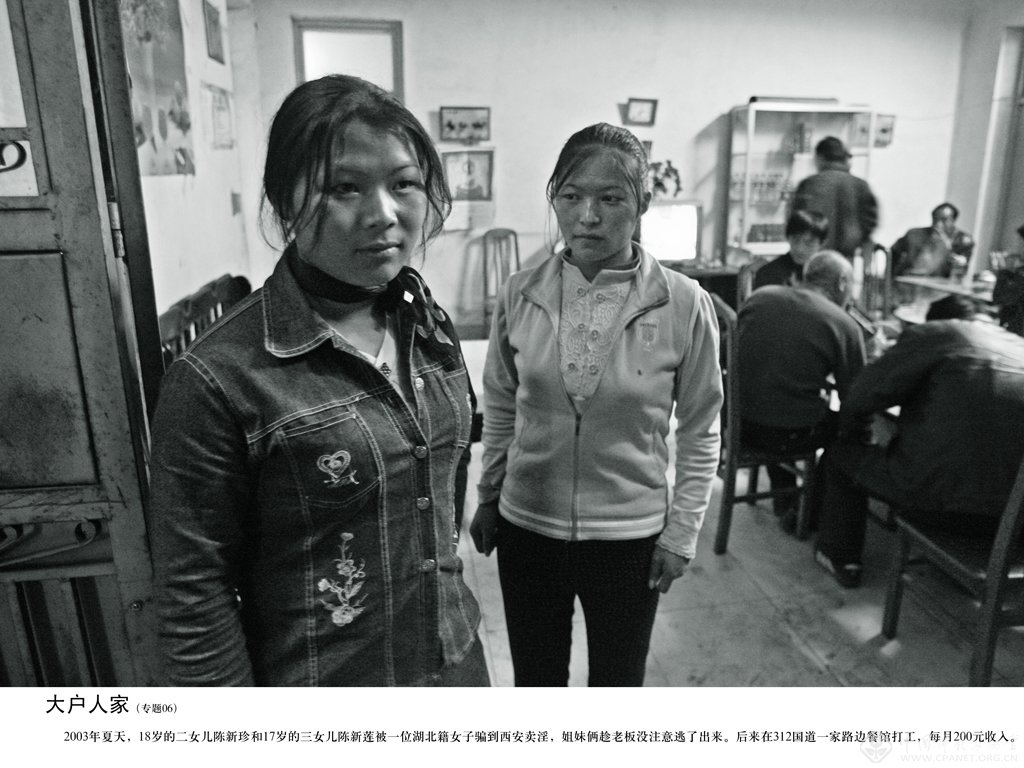

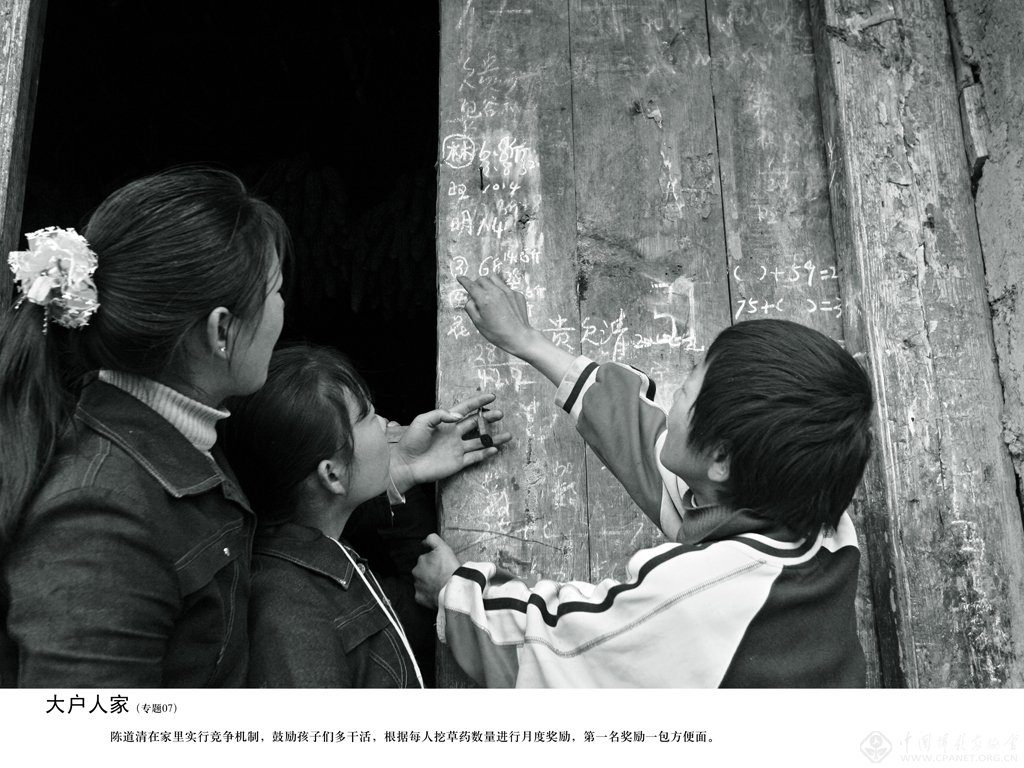

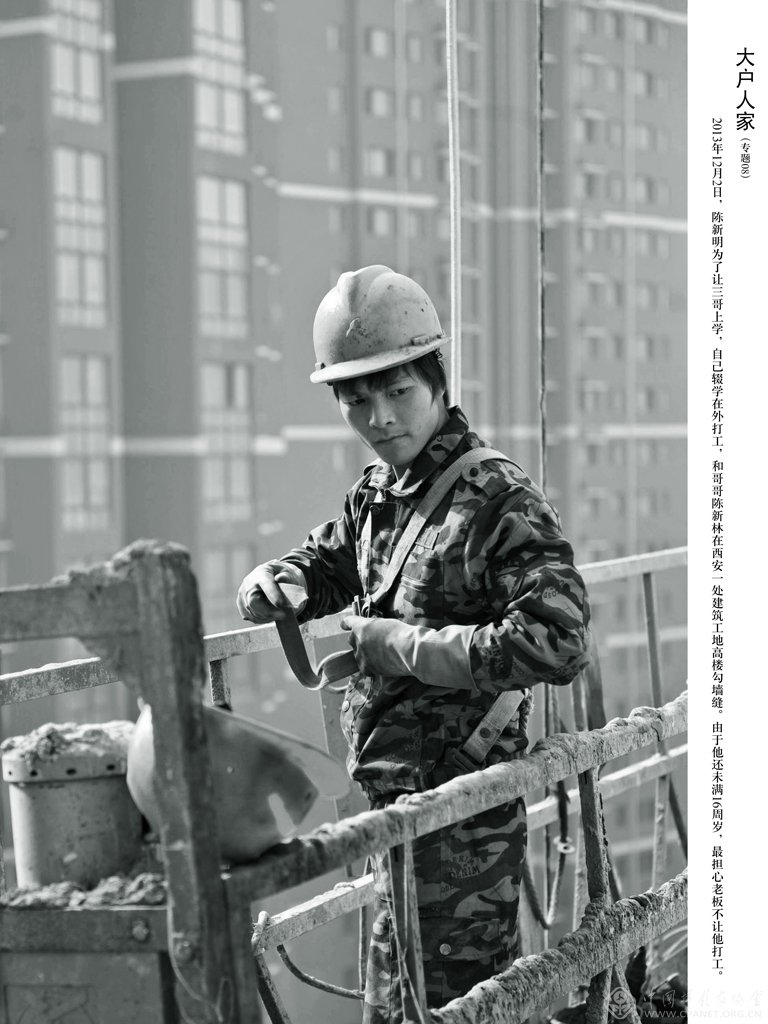

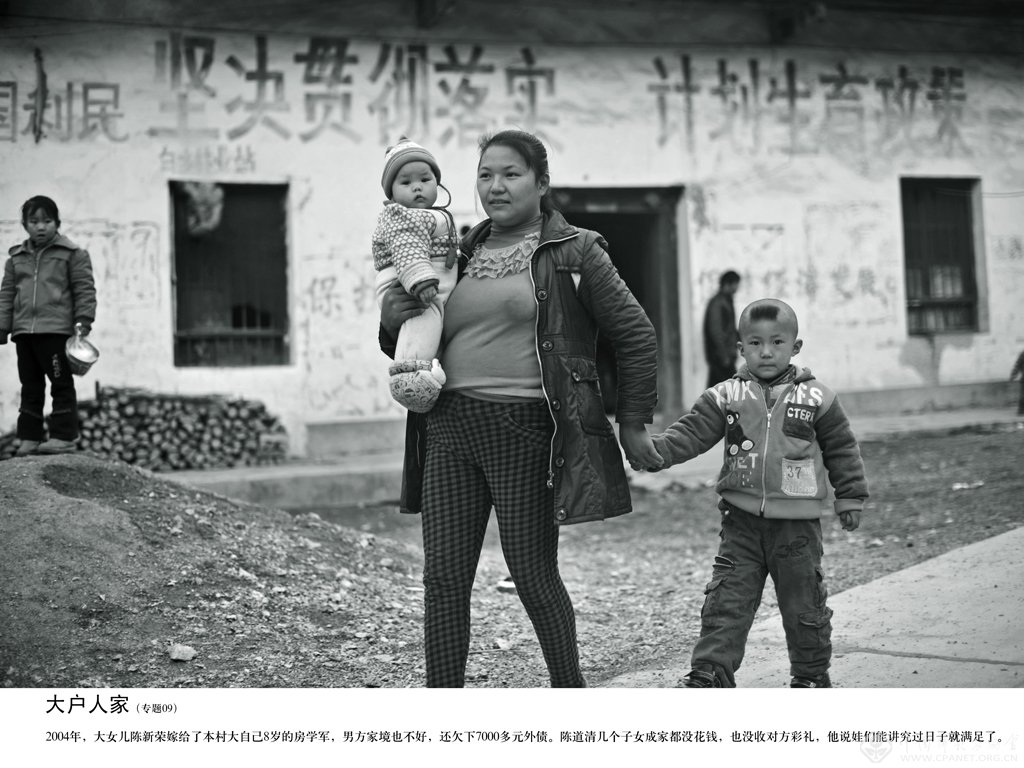

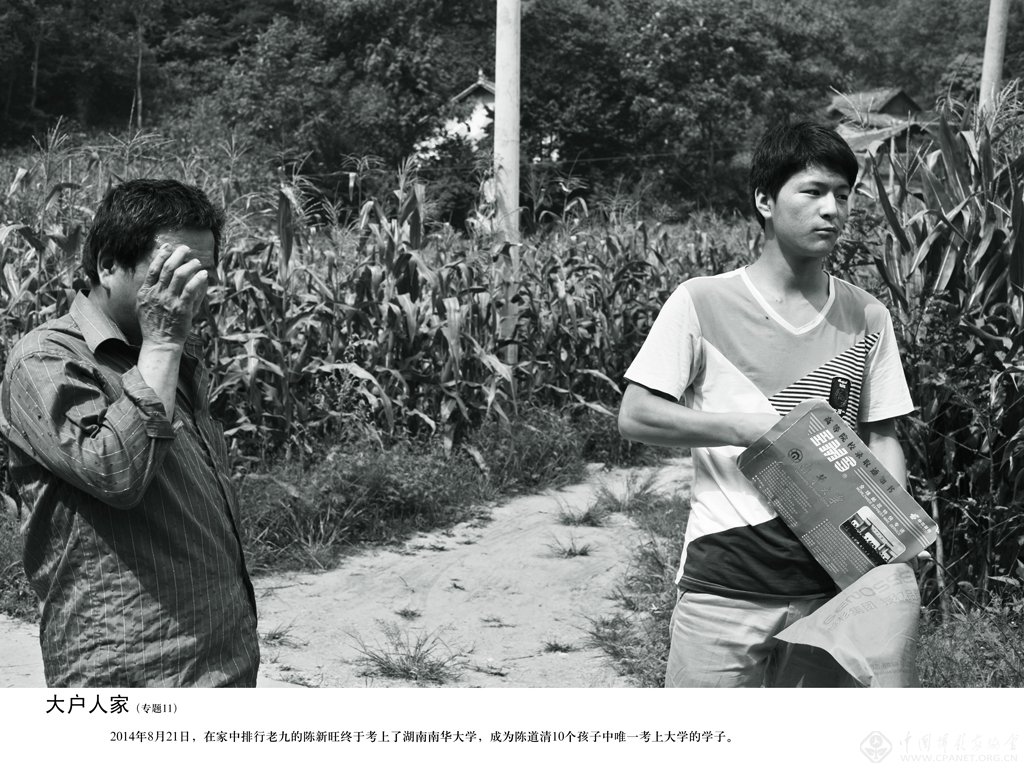

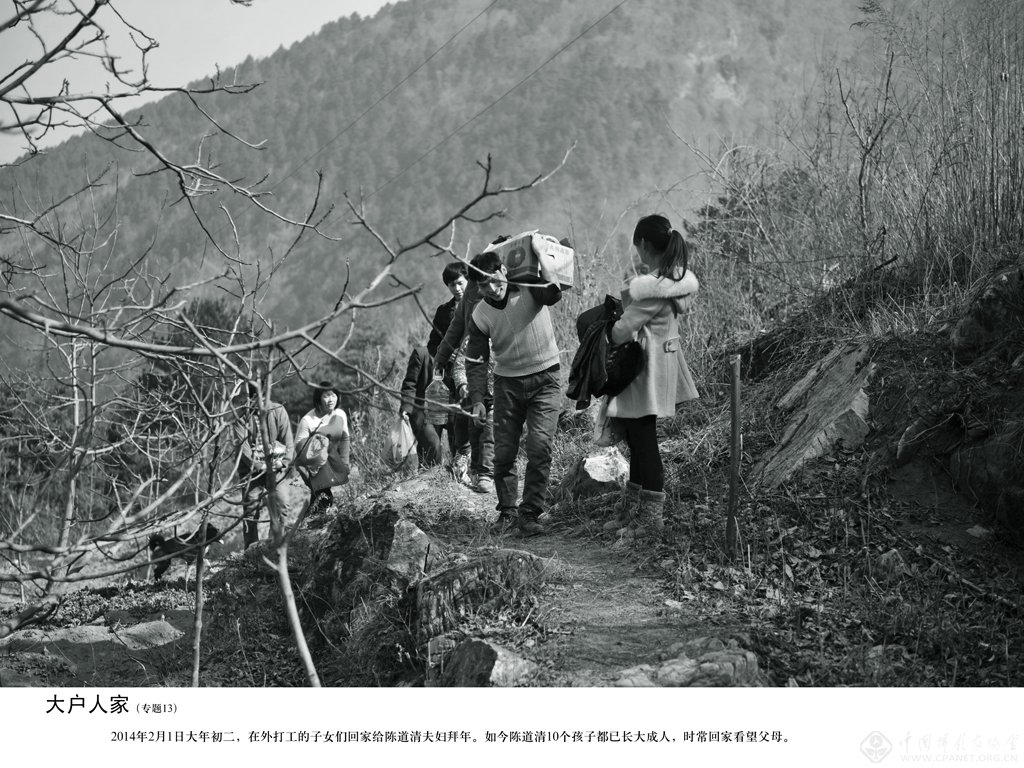

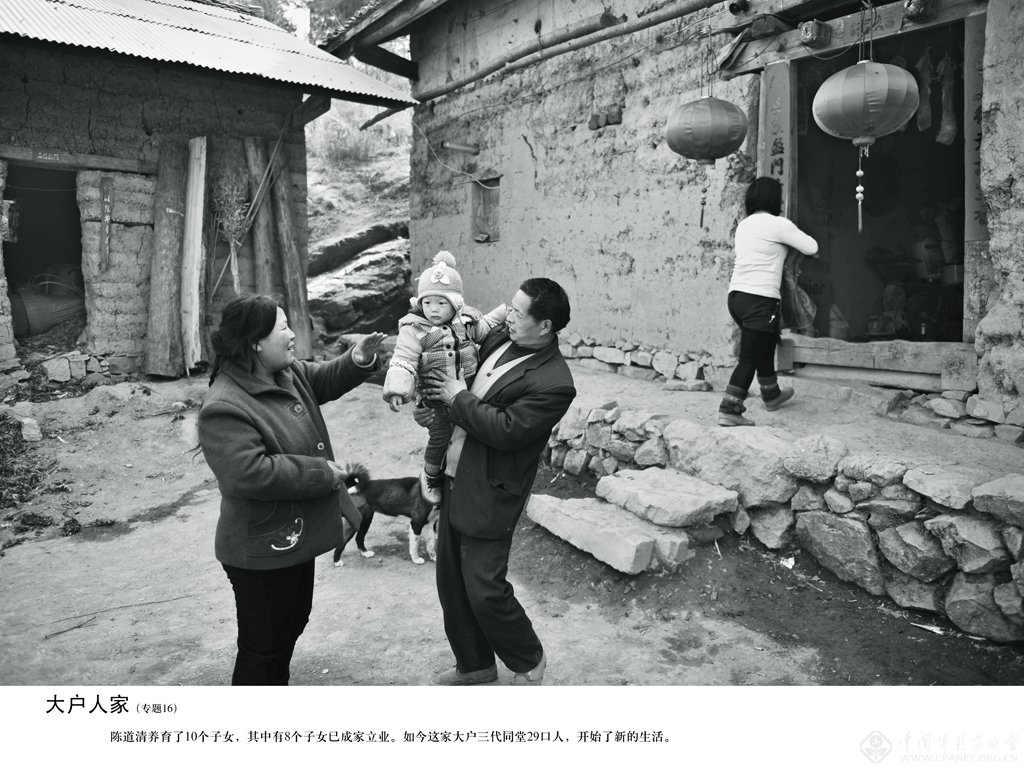

这里我们就来分析一幅摄影作品的形式感和思想性。好的佳作并非是主体特别突出,它需要大量的背景信息来支撑主体,信息来源其主要是画面周边环境和氛围,所说的环境它即代表了时代的特性又蕴藏着丰富的信息量。比如影像周边建筑、围观的人群、主体服饰等这些信息在今天看来人们司空见惯。但这些信息量会随着社会的进化,加深人们对时代的认识,代表了这个时期的显著特性,影像中每一个细小的情节都会留下历史的烙印。

然而,具有丰富内涵的佳作并非画面“干净”,但它所传递出的信息量远远要超越那些只有主体,没有内容的影像。因此说一幅好的摄影作品并不是完全在于它主体突出,要紧紧围绕这个时代特性,采用更多的信息量来衬托,才称得上是一幅佳作。

为什么一些年轻记者习惯于影像“干净”,这与刚入门有关。在接触影像的初期,大部分人首先接触是风光、花卉、小品、人物等摄影作品。虽然这一类影像均属于摄影范畴,但在摄影分类上与新闻摄影仍有很大的区别。新闻摄影与纪实摄影需要有一定的专业的知识,如何去判断是否有新闻价值的图片新闻,需要一名记者在从业生涯中的长期磨练,它既有摄影专业的需求,更需要有新闻敏感性,两者合一才能发挥出新闻图片传递的效果,

而在我们的周围,摄影爱好者绝大部分是以风光、民俗为拍摄主体。资料显明,在摄影爱好者这支庞大的队伍里有70%以上的摄友是以风光、民俗摄影为主。如此庞大的群体比例在时刻影响着摄影队伍的朝向与发展趋势。

在上世纪80年代初期,外国摄影佳作开始进入中国,而最早在摄影圈里流传的影像主要是来自美国摄影大师亚当斯的风光作品。亚当斯的确是一名伟大的摄影师,其作品主要是表现在自然的温情与完美,与我们的新闻摄影和纪实摄影有所不同。因此,大多数摄影人首先是从风光摄影开始起步,认为记录大自然就是摄影的本质。这也是大多数摄影爱好者习惯于风光摄影的起因。如果当年将法国摄影师马克-吕布、法国战地记者罗伯特-卡帕的摄影作品传入中国,可能中国的新闻摄影和纪实摄影也会得到更多摄友的爱好和实践,中国的新闻摄影和纪实摄影因之也会得到更多的关注和更充分的发展。

其实过分完美的新闻图片很容易让人产生质疑,并且存在造假的嫌疑。作为一幅好的新闻摄影作品是绝对不允许摆拍,这是摄影记者的底线,也是不争的事实。而在我们的报刊、杂志里经常能见到画面完美,具有强烈视觉冲击的影像展现给读者。虽然从纸媒上很难判断出作品的真伪,但随着人们对新闻事件的深刻了解,那样的照片最终会失去读者的信任。如今,个别人使用高科技,运用电脑制作出别出新意的“佳作”,将大量的背景信息抹去,使得主体突出,并且运用PS改变新闻内容等。这些过分夸张、画面完美的影像很容易让读者而感到疑惑,读者一旦心里产生这种疑惑,就会对照片的真实性产生怀疑。

造成这种现象有多方面原因,并且与现代摄影有关。一些年轻记者认为我们这个时代拿相机晚了,在社会各个领域都出现过佳作,我们这一代年轻人很难超越前辈们。因此出现了所谓的创新思路。新闻还是老新闻,只是运用拍摄手法来满足创新。作为大胆尝试无可非议,在新闻摄影里也需要更多的创新思路,但新闻的本质不容篡改,更不应该以减少消除影像中的信息量为代价,以所谓的画面“干净”来赢得读者。

同时一些摄影记者抱着值班老总不懂图片,读者对图片认识不清等侥幸心理,在采访中故意玩弄光与影,制造出与众不同的视觉来。这样一而再、再而三地重复,最终会失去读者的信赖和关注。

既然不许摆拍,影像就要真实、自然,抓住新闻的本质。当然,要拍摄到一幅好的新闻摄影作品需要摄影记者有深厚的阅历和功底。并不是画面“干净”的影像就是好照片。摄影记者要通过影像去传达更多的信息,用信息量去证实这幅新闻照片的可读性和真实性。

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 责编:影子

责编:影子 2015-03-06

2015-03-06

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台