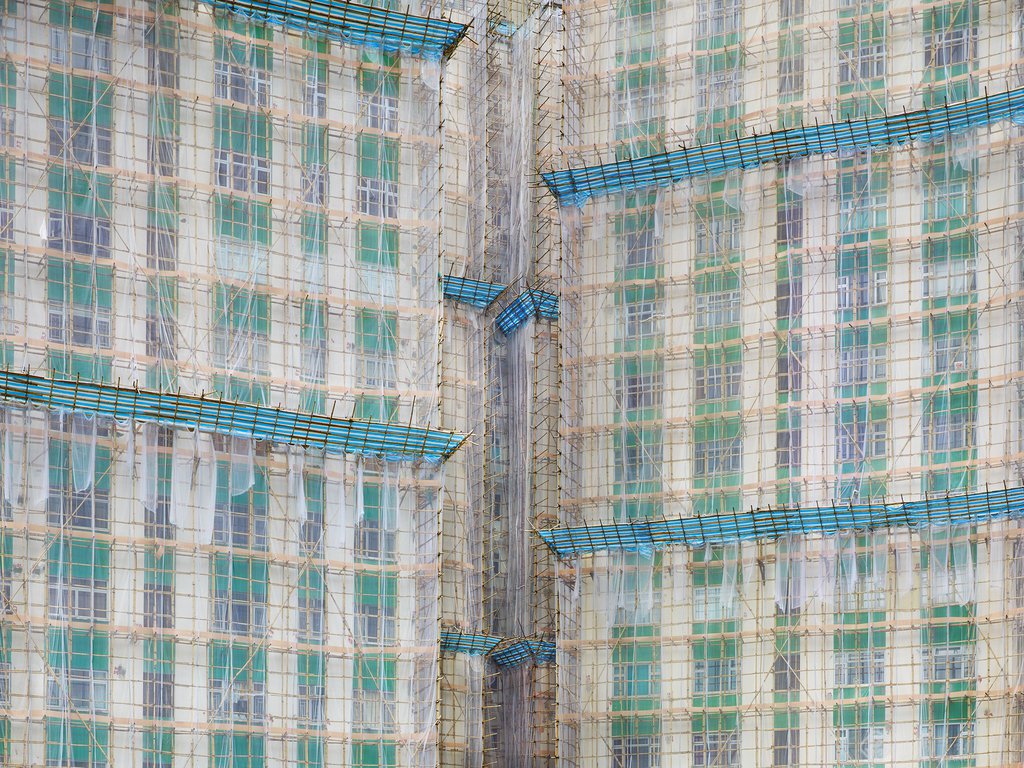

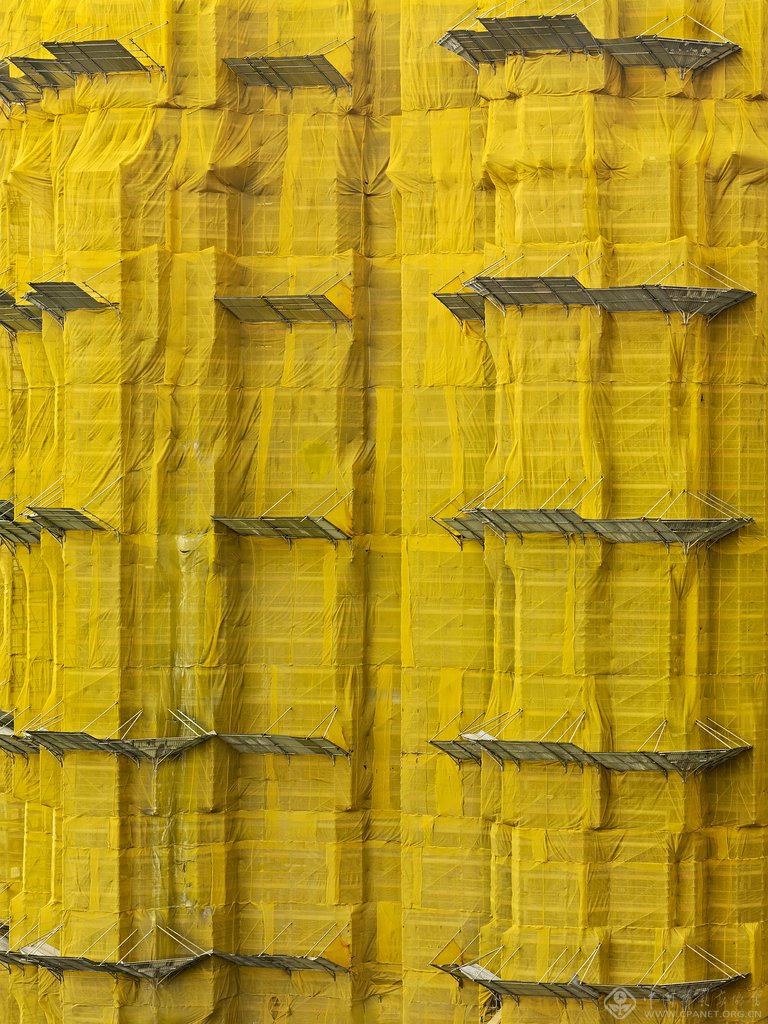

对于彼得·施泰因豪尔(Peter Steinhauer)来说,1994年从越南飞往香港更新签证的短途旅行使他开启了一项长达近十年的工作。走出机场的时候,他被一栋建筑深深吸引。这栋楼被竹架禁锢,外面裹着黄色网布,耸立在雾霾之中。云烟之下,它在单色天际线的映衬下闪闪发光。

这让他想起了克里斯托(Christo)和让娜·克劳德(Jeanne Claude)。这对艺术家因为包裹德国联邦议会大厦和中央公园等各式建筑而闻名。但乘坐出租车期间,他看到了另外一栋绿色的大厦,还有一栋米色的大楼,终于意识到这种景象在香港非常普通。在建设或拆毁大楼的几个月中,楼外都会设有这种围护网。“我一直在想这是什么的变化形式,”施泰因豪尔说。“我想到了毛虫和蝴蝶,然后我的妻子说,‘茧’。就是它了。”现年47岁的施泰因豪尔和家人于2007年搬到了香港,开始了一项持续进行的摄影项目。从此以后,他为120多个此类建筑拍摄了照片。项目有一个贴切的名字——“茧”(Cocoons)。这种包裹可以追溯到19世纪60年代。对施泰因豪尔影响最深的摄影师约翰·汤普森(John Thompson)当时通过照片记录香港,其中展示了被竹竿围住的建筑。尽管施泰因豪尔认为这是艺术,但那些网布和框架只有一个简单的用途:接住碎片。首先搭起的竹架、大约每五个楼层一条的围栏,还有网布,都是为了接住掉落的物体,抑制建设期间产生的灰尘。与纽约的脚手架相比,这只是一种细密而遮掩的变种。施泰因豪尔同样有条不紊地寻找建筑物。他很早就会起床,然后装好必需品,开几个小时的车穿过香港的街道及新建区,慢慢寻觅。或许是想找到新颜色的网布——绿色和米色比较常见,黄色和蓝色就更加难得——或者只是为了觅得合适的角度。他有时会开车上山,追寻完美的视角。他还常常会假装打电话,骗过保安溜进别人的居民楼。施泰因豪尔说,“我假装自己居住在香港的很多大楼里。”香港法律禁止屋顶上锁,这有助于他的工作。一些最好的作品都是在晚间拍摄的,那时会有钠蒸汽灯为工作到晚上11点的起重机照明,给建筑物罩上一种科幻小说的奇异感觉。在昏暗天空的映衬下,起重机的臂膀就像是正在修复的未来世界宇宙飞船。施泰因豪尔说,“几乎就像是在拍两个不同的建筑。”这一点颇有好处,因为虽说这些大楼令人印象深刻,但拍摄会变得单调乏味。施泰因豪尔通过拍摄不同规模及阶段的大楼来消除这种乏味感。比如,展示米色围护网因为污染迅速变得像牛皮纸袋一样黑的过程。有两张照片特别关注了广告如何发挥作用。其中一张照片展示了一个40层楼高的半裸卡尔文·克莱恩(Calvin Klein)模特图像,他鼓起的裆部足足占据了三层楼。施泰因豪尔表示,很多香港人并不觉得这很有趣。另一张照片显示,一栋大楼完全被绿色围护网包围,只露出麦当劳(McDonald’s)的金色“M”标识。无论在哪拍照,施泰因豪尔都常会被问及原因。当地居民一致讨厌这些建筑。他本来无法理解这种感觉,直到开展项目一年之后。当时,他收到一封信,称他和家人居住的14层大楼将会被绿色围护网裹住。在更换大楼外立面瓷砖的九个月的时间里,除了绿色围护网和在窗外抽烟的建筑工人,什么也看不见。 他不喜欢这种感觉。“尽管我在拍这种建筑,”他承认,“我最不希望发生的事情就是我也住在这样的楼里。”

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 责编:高元

责编:高元 2014-08-22

2014-08-22

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台