2020年陕西省脱贫故事摄影大展作品选登

来源:陕西省摄影家协会

来源:陕西省摄影家协会

责编:张双双

责编:张双双

2020-12-09

2020-12-09

“小木耳”做成“大产业”史飞龙 摄 商洛市柞水县金米村位于秦岭南麓,山多地少,再加上囿于交通不便,一度成为县里有名的贫困村。2019年中国中铁一局帮扶建设的柞水县金米园区智能木耳种植大棚项目建成后,所有木耳大棚和菌包认领到户,。如今,户户有产业、人人有活干,贫困户通过自己的劳动换回“真金白银”,使木耳成为脱贫致富的“金耳朵”。

蚕宝宝养成脱贫致富“金宝宝” 许兵 摄 安康市石泉县是“中国蚕桑之乡”,是西部蚕桑产业第一大县。该县充分利用蚕桑资源优势,大力扶持发展现代蚕桑产业,全县现有桑园面积7万余亩,其中优质桑园5万亩,养蚕农户近万户。2019年全县蚕桑产业总产值达16亿元,其中农民蚕桑产业综合收入4亿元,全县有3460户贫困农户通过兴桑养蚕实现了脱贫致富。

茶叶飘香富民路 赵久刚摄 近年来,安康市白河县宋家镇按照“一镇一业”的发展思路,将茶产业作为全镇的主导产业做大做强。

产业发展带动沙窝村脱贫 王警 摄 沙窝村是佛坪县19个旅游扶贫重点村之一。近年来,沙窝村推进“党支部+村集体经济合作社+农户+N”产业扶贫模式,持续壮大林下经济、特色养植等拳头产业,组建了以山茱萸、中蜂、猪苓、土鸡等产业为龙头的农村专业合作社。沙窝村也是首批启动的国家级旅游扶贫示范村、省级卫生村、省级乡村旅游示范村、市级生态示范村、市级美丽乡村建设示范村。

产业扶持保脱贫 雷润耕 摄 经过几年的扶贫实践,绥德县上下形成统一共识,农民要永久脱贫,必须发展产业。近几年红枣加工,大棚小瓜,大棚辣椒等产业应运而生。不少贫困户不仅脱贫,还走上了富裕路,他们因为有产业扶贫助力,在脱贫基础上积累了资金,保证了今后几年的良性发展。

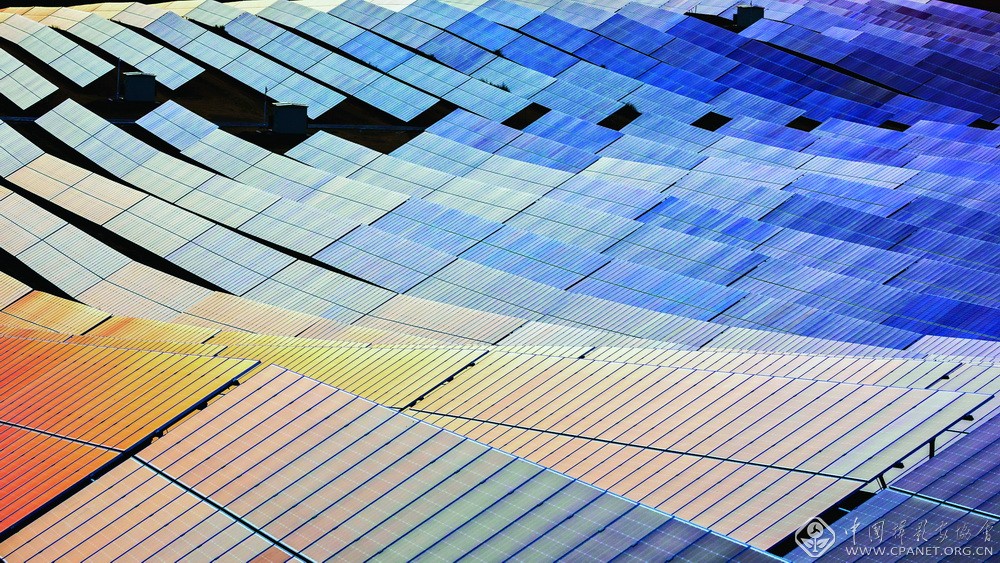

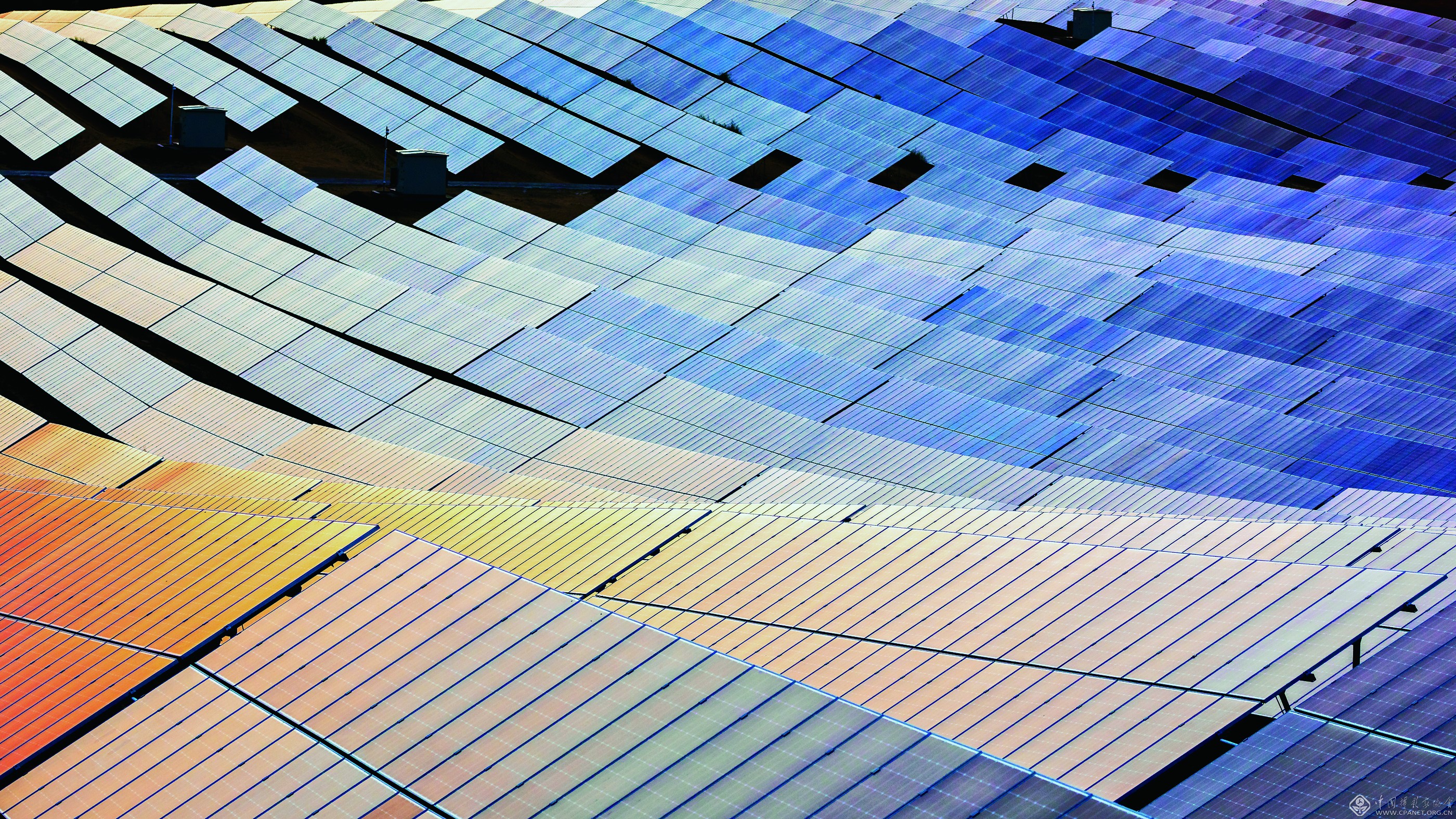

大漠新能源 王植 摄 榆林市横山区白界乡畔家河村地处毛乌素沙漠边缘,地理环境恶劣,农民生活穷困。脱贫攻坚以来,在政府和企业的支持下,该地在1000多亩沙梁、沙坡和沙丘上发展光伏产业,每年为村民人均增收近1000元,成为该村百姓脱贫奔小康又一条新路子,也为榆林广大沙漠地区发展农村经济提供了宝贵的经验。

发展电商助力脱贫 马晓萍 摄 西北电子商务第一县的武功县,发展电商带动就业、创业4万多人,助力全县农民人均增收近千元。通过电商平台,当地扶贫农产品通过“以购代捐、以买代帮”等方式优先获得推广,会上各县市签约扶贫产品购买协议1_85亿元,有力促进了农民增收。

红红火火奔小康 许明进摄 兴平市金鹏绿色辣蒜专业合作社是全国基层农业科技示范基地,主要以辣椒的育苗、种植及加工为主。

花椒扶贫奔小康 胡玉琦 摄 凤县双石铺镇十里店村,建档立卡贫困户32户75人。脱贫攻坚以来,十里店村通过党建引领和经营主体带动,成立了凤椒农业公园,以花椒为主导产业,把全村建档立卡贫困户牢牢地嵌入花椒产业链,充分发挥凤椒产业优势,壮大产业实现增收致富。现留存花椒面积7000余亩,全村花椒产业年收入近达4000万元。

菊园盛开致富花 高新峰 摄 陕西省白水县侯家塬村的富硒源茶菊种植专业合作社,引进的200多亩杭白菊、婺源菊、金丝大黄菊等茶菊喜获丰收,盛开的菊花美不胜收,预计干花产量1_5万公斤以上,主要销往江浙一带。该合作社目前带动就业40余户96人,其中贫困户43人。茶菊产业的发展,带动了农民增加收入,贫困户脱贫致富,同时还吸引不少游人前来观赏。

科普惠农培训忙 杨树忠 摄 蓝田县三里镇南王村65岁的致富带头人高海贤承包1000亩荒地种植核桃,组建成立西安绿海核桃专业合作社。在西农大果树专家刘朝斌、高智辉及县果业局技术指导下,采取高接换优、病虫害防治等措施,固定资产达到1000多万元。他组建专业服务队,为果农嫁接改良低产核桃园、改造大绿工程低产果林等,培养专业技工52人。

泥“耍活”变“致富宝” 张卫华 摄 凤翔彩绘泥塑是宝鸡市凤翔县的一种的传统民间艺术,是国家级非物质文化遗产。目前,凤翔县六营村几乎家家户户都从事与泥塑相关的产业。凤翔泥塑远销海外,逐渐走向了产业化,形成了产业规模效应。六营村被打造成为“中国泥塑第一村”。

社区工厂致富忙 邵玥莹 摄 安康市大力推进新社区工厂建设,发展毛绒玩具、电子元件等劳动密集型产业,帮助搬迁群众和困难群众就近就业增收。截至目前,已有来自全国各地的35家企业与8个县区签订招商引资协议。图为陕西友泰智电子有限公司社区工厂工人正在生产电子元件,该厂常年进厂上班70余人,为搬迁群众增加收入。

致富黄花分外香 魏美侨 摄 陕西省兴平市东城办八里村,为了村民脱贫致富,成立了兴平市臻农现代农业专业合作社,近年来成效显著,扭转村民土地300余亩,种植黄花菜,既美化了农村生态环境,又安置了贫困户剩余劳力80余人,进行种植、采摘、晾晒、烘干、包装、线上线下销售,由于产销两旺,收到了良好的经济效益。

装绿色能源 帮百姓脱贫 曹卫江摄 三峡风力电场落户陕西绥德。这是一个对口扶贫项目,共安装25台2兆瓦风力发电机组,总装机容量五十兆瓦。项目建成投产后年发电量约为9811万千瓦小时,年等效满负荷小时约1962小时,每年可节约标准煤约4万吨,极大地降低了环境污染,也为陕北绥德山区百姓脱贫发挥了巨大作用。

查看大图

“小木耳”做成“大产业”史飞龙 摄 商洛市柞水县金米村位于秦岭南麓,山多地少,再加上囿于交通不便,一度成为县里有名的贫困村。2019年中国中铁一局帮扶建设的柞水县金米园区智能木耳种植大棚项目建成后,所有木耳大棚和菌包认领到户,。如今,户户有产业、人人有活干,贫困户通过自己的劳动换回“真金白银”,使木耳成为脱贫致富的“金耳朵”。

蚕宝宝养成脱贫致富“金宝宝” 许兵 摄 安康市石泉县是“中国蚕桑之乡”,是西部蚕桑产业第一大县。该县充分利用蚕桑资源优势,大力扶持发展现代蚕桑产业,全县现有桑园面积7万余亩,其中优质桑园5万亩,养蚕农户近万户。2019年全县蚕桑产业总产值达16亿元,其中农民蚕桑产业综合收入4亿元,全县有3460户贫困农户通过兴桑养蚕实现了脱贫致富。

茶叶飘香富民路 赵久刚摄 近年来,安康市白河县宋家镇按照“一镇一业”的发展思路,将茶产业作为全镇的主导产业做大做强。

产业发展带动沙窝村脱贫 王警 摄 沙窝村是佛坪县19个旅游扶贫重点村之一。近年来,沙窝村推进“党支部+村集体经济合作社+农户+N”产业扶贫模式,持续壮大林下经济、特色养植等拳头产业,组建了以山茱萸、中蜂、猪苓、土鸡等产业为龙头的农村专业合作社。沙窝村也是首批启动的国家级旅游扶贫示范村、省级卫生村、省级乡村旅游示范村、市级生态示范村、市级美丽乡村建设示范村。

产业扶持保脱贫 雷润耕 摄 经过几年的扶贫实践,绥德县上下形成统一共识,农民要永久脱贫,必须发展产业。近几年红枣加工,大棚小瓜,大棚辣椒等产业应运而生。不少贫困户不仅脱贫,还走上了富裕路,他们因为有产业扶贫助力,在脱贫基础上积累了资金,保证了今后几年的良性发展。

大漠新能源 王植 摄 榆林市横山区白界乡畔家河村地处毛乌素沙漠边缘,地理环境恶劣,农民生活穷困。脱贫攻坚以来,在政府和企业的支持下,该地在1000多亩沙梁、沙坡和沙丘上发展光伏产业,每年为村民人均增收近1000元,成为该村百姓脱贫奔小康又一条新路子,也为榆林广大沙漠地区发展农村经济提供了宝贵的经验。

发展电商助力脱贫 马晓萍 摄 西北电子商务第一县的武功县,发展电商带动就业、创业4万多人,助力全县农民人均增收近千元。通过电商平台,当地扶贫农产品通过“以购代捐、以买代帮”等方式优先获得推广,会上各县市签约扶贫产品购买协议1_85亿元,有力促进了农民增收。

红红火火奔小康 许明进摄 兴平市金鹏绿色辣蒜专业合作社是全国基层农业科技示范基地,主要以辣椒的育苗、种植及加工为主。

花椒扶贫奔小康 胡玉琦 摄 凤县双石铺镇十里店村,建档立卡贫困户32户75人。脱贫攻坚以来,十里店村通过党建引领和经营主体带动,成立了凤椒农业公园,以花椒为主导产业,把全村建档立卡贫困户牢牢地嵌入花椒产业链,充分发挥凤椒产业优势,壮大产业实现增收致富。现留存花椒面积7000余亩,全村花椒产业年收入近达4000万元。

菊园盛开致富花 高新峰 摄 陕西省白水县侯家塬村的富硒源茶菊种植专业合作社,引进的200多亩杭白菊、婺源菊、金丝大黄菊等茶菊喜获丰收,盛开的菊花美不胜收,预计干花产量1_5万公斤以上,主要销往江浙一带。该合作社目前带动就业40余户96人,其中贫困户43人。茶菊产业的发展,带动了农民增加收入,贫困户脱贫致富,同时还吸引不少游人前来观赏。

科普惠农培训忙 杨树忠 摄 蓝田县三里镇南王村65岁的致富带头人高海贤承包1000亩荒地种植核桃,组建成立西安绿海核桃专业合作社。在西农大果树专家刘朝斌、高智辉及县果业局技术指导下,采取高接换优、病虫害防治等措施,固定资产达到1000多万元。他组建专业服务队,为果农嫁接改良低产核桃园、改造大绿工程低产果林等,培养专业技工52人。

泥“耍活”变“致富宝” 张卫华 摄 凤翔彩绘泥塑是宝鸡市凤翔县的一种的传统民间艺术,是国家级非物质文化遗产。目前,凤翔县六营村几乎家家户户都从事与泥塑相关的产业。凤翔泥塑远销海外,逐渐走向了产业化,形成了产业规模效应。六营村被打造成为“中国泥塑第一村”。

社区工厂致富忙 邵玥莹 摄 安康市大力推进新社区工厂建设,发展毛绒玩具、电子元件等劳动密集型产业,帮助搬迁群众和困难群众就近就业增收。截至目前,已有来自全国各地的35家企业与8个县区签订招商引资协议。图为陕西友泰智电子有限公司社区工厂工人正在生产电子元件,该厂常年进厂上班70余人,为搬迁群众增加收入。

致富黄花分外香 魏美侨 摄 陕西省兴平市东城办八里村,为了村民脱贫致富,成立了兴平市臻农现代农业专业合作社,近年来成效显著,扭转村民土地300余亩,种植黄花菜,既美化了农村生态环境,又安置了贫困户剩余劳力80余人,进行种植、采摘、晾晒、烘干、包装、线上线下销售,由于产销两旺,收到了良好的经济效益。

装绿色能源 帮百姓脱贫 曹卫江摄 三峡风力电场落户陕西绥德。这是一个对口扶贫项目,共安装25台2兆瓦风力发电机组,总装机容量五十兆瓦。项目建成投产后年发电量约为9811万千瓦小时,年等效满负荷小时约1962小时,每年可节约标准煤约4万吨,极大地降低了环境污染,也为陕北绥德山区百姓脱贫发挥了巨大作用。

主办:中共陕西省委宣传部、陕西省文学艺术界联合会

承办:陕西省摄影家协会

展览前言:

“久困于穷,冀以小康”,这是中华民族千年追求的梦想。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把贫困人口脱贫作为全面建成小康社会的底线任务和标志性指标,明确到 2020 年现行标准下农村贫困人口实现脱贫、贫困县全部摘帽、解决区域性整体贫困的目标任务,举全党全国全社会之力,全面打响脱贫攻坚战。经过几年努力,脱贫攻坚取得决定性进展,已到了收官之年。

脱贫攻坚以来,陕西省委、省政府深入贯彻党中央、国务院打赢脱贫攻坚战的决策部署,汇聚各方力量,夯实目标责任,因地因人实策,通过产业扶持、就业培训、易地搬迁、健康扶贫、文化扶贫、生态补偿、教育扶贫、金融扶贫、兜底保障等多管齐上,打出脱贫攻坚“组合拳”。

一幕幕轰轰烈烈、万众齐心、热火朝天的“脱贫攻坚战”在三秦大地上不断上演。陕西贫困人口由 2011 年底的 592 万减少到 2019 年底的 18.34 万,贫困发生率由 21.40%下降到 0.75%,贫困地区农民人均纯收入提高到 12142 元。陕西省区域性整体贫困基本解决,全省脱贫攻坚取得了决定性胜利。

2016 年,由中共陕西省委宣传部、陕西省文学艺术界联合会主办,省摄影家协会承办的脱贫故事摄影展引起社会巨大反响。我省广大摄影人将摄影镜头持续地对准脱贫攻坚主战场,将我省脱贫攻坚战中涌现出的一个个“最可爱的人”、“最动人的事”、“最惊喜的变化”、“最满意的成果”最真实地持续记录下来。今年,我们在上次展览的基础上又征稿筛选,扩充内容,意在更翔实全面地展现这一伟大的历史壮举。脱贫故事是中华民族自强不息、砥砺前行的生动故事。

图文由陕西省摄协提供

首页

首页 来源:陕西省摄影家协会

来源:陕西省摄影家协会 责编:张双双

责编:张双双 2020-12-09

2020-12-09

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台