【图像记忆】茹遂初:1957年新疆荒地勘查

来源:影像国际网

来源:影像国际网

作者:茹遂初

作者:茹遂初

责编:张双双

责编:张双双

2019-11-21

2019-11-21

1957年,新疆荒地勘测设计局泒出一支荒地勘查队,在塔干克拉玛干沙漠北缘的荒漠地带寻找可供开发的荒地。 茹遂初摄

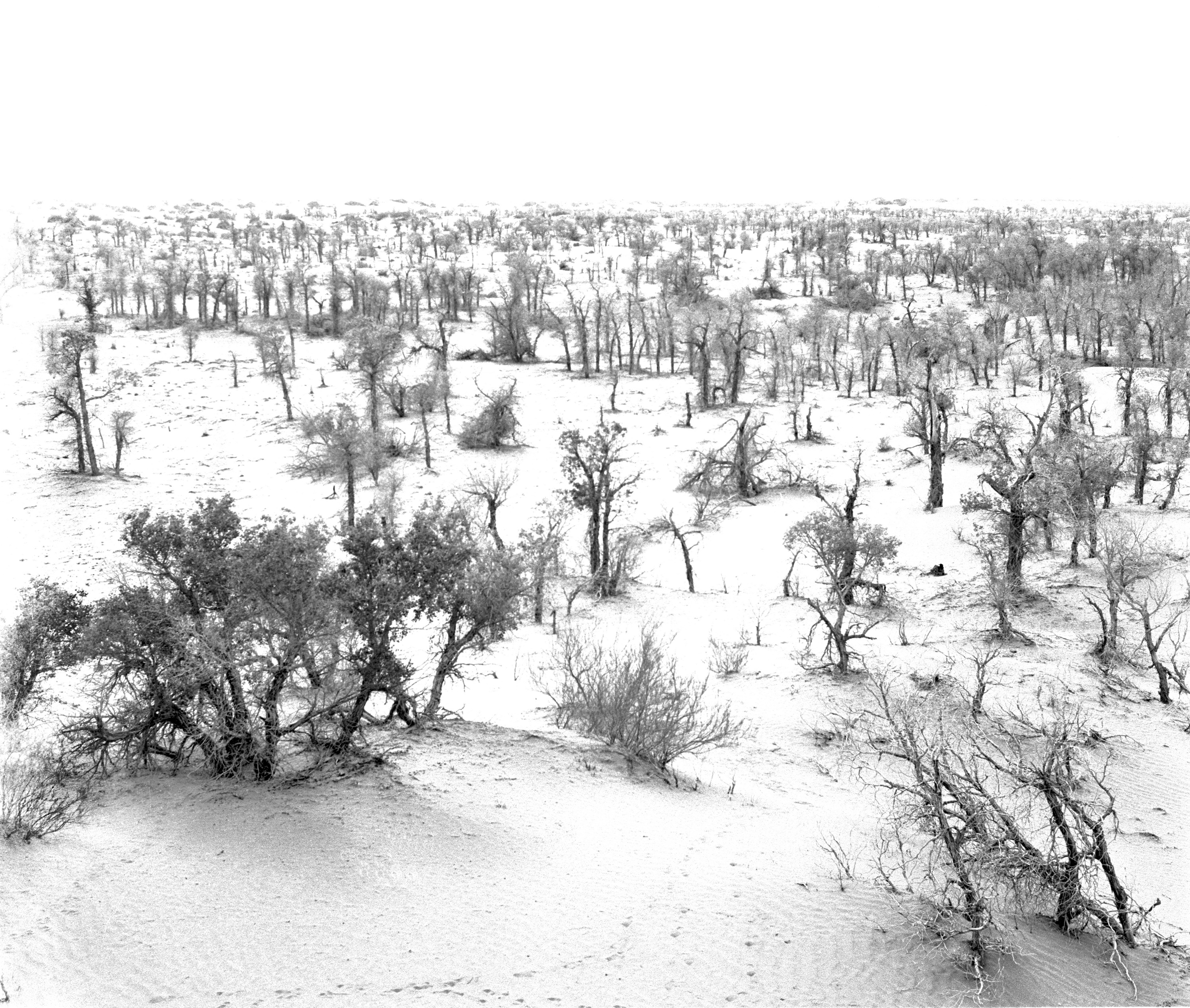

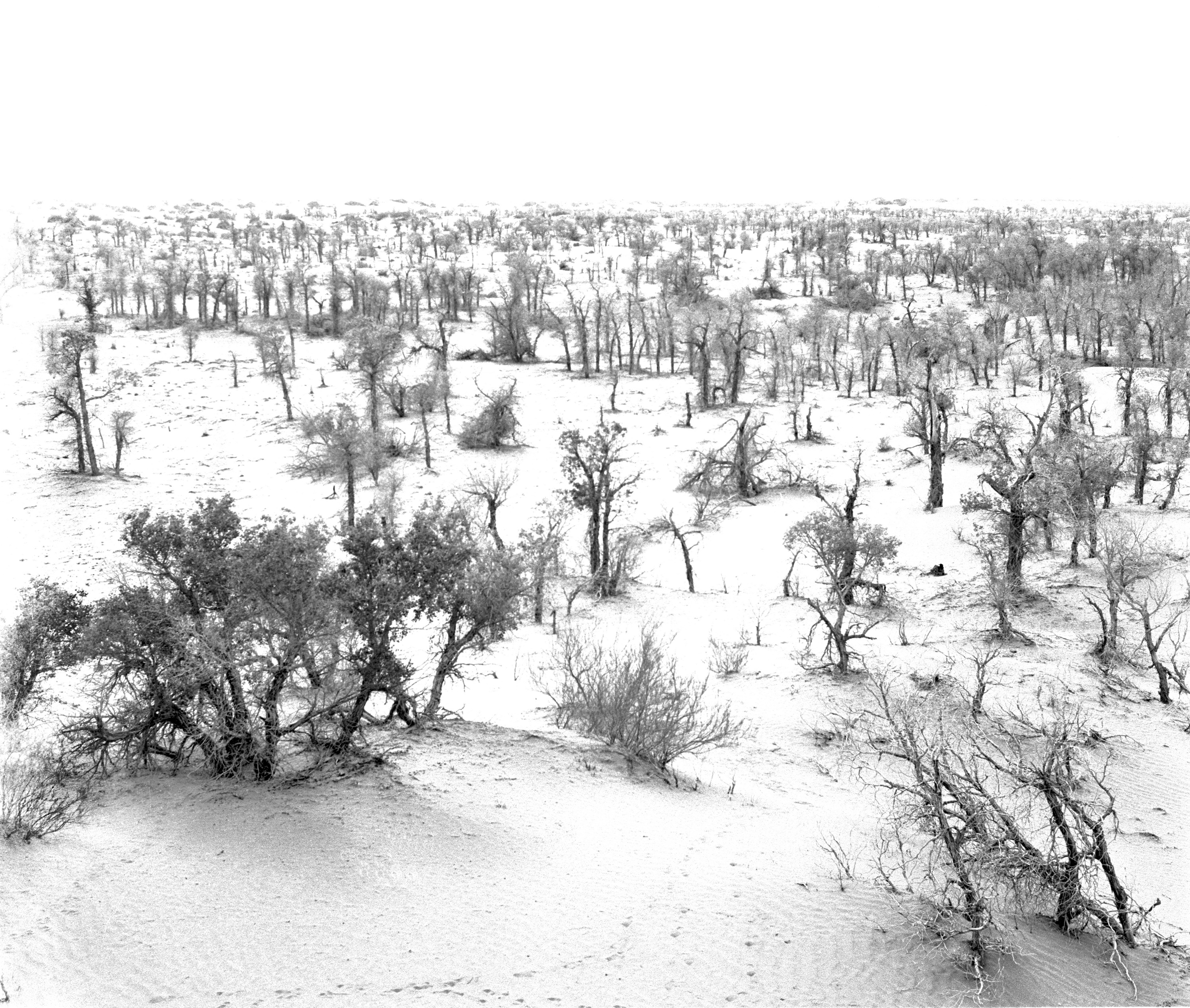

1957年, 塔克拉玛干沙漠边缘的荒漠景观。 茹遂初摄

1957年,塔克拉玛干沙漠边缘的自然景观 。茹遂初摄

1957年,测量人员背着沉重的仪器,登上沙丘。 茹遂初摄

1957年,勘测队员正在一望无际的荒地上测量。 茹遂初摄

1957年,沼泽干枯形成龟裂的土地。茹遂初摄

1957年,行走在荒漠里经常会遇到这样的旋风 。 茹遂初摄

1957年,勘查队的露营生活。 茹遂初摄

1957年,勘查队借住在沙漠边缘少有的居民家中。 茹遂初摄

1957年,勘查队的野外土埌分析工作室 。 茹遂初摄

1957年, 勘查队在当地群众的帮助下,用两条捆绑起来的独木舟,渡过塔木河。 茹遂初摄

1957年,晨光中的塔里木河。 茹遂初摄

1957年,在沙漠的边缘有植物生长的地方,可见灌木沙堆。图为一处巨大的红柳沙堆。 茹遂初摄

1957年,在沙丘上仍然有植物生长。 茹遂初摄

1957年,休息时在小河里钓鱼,不仅改善了生活,也是勘查队员的一大乐事。 茹遂初摄

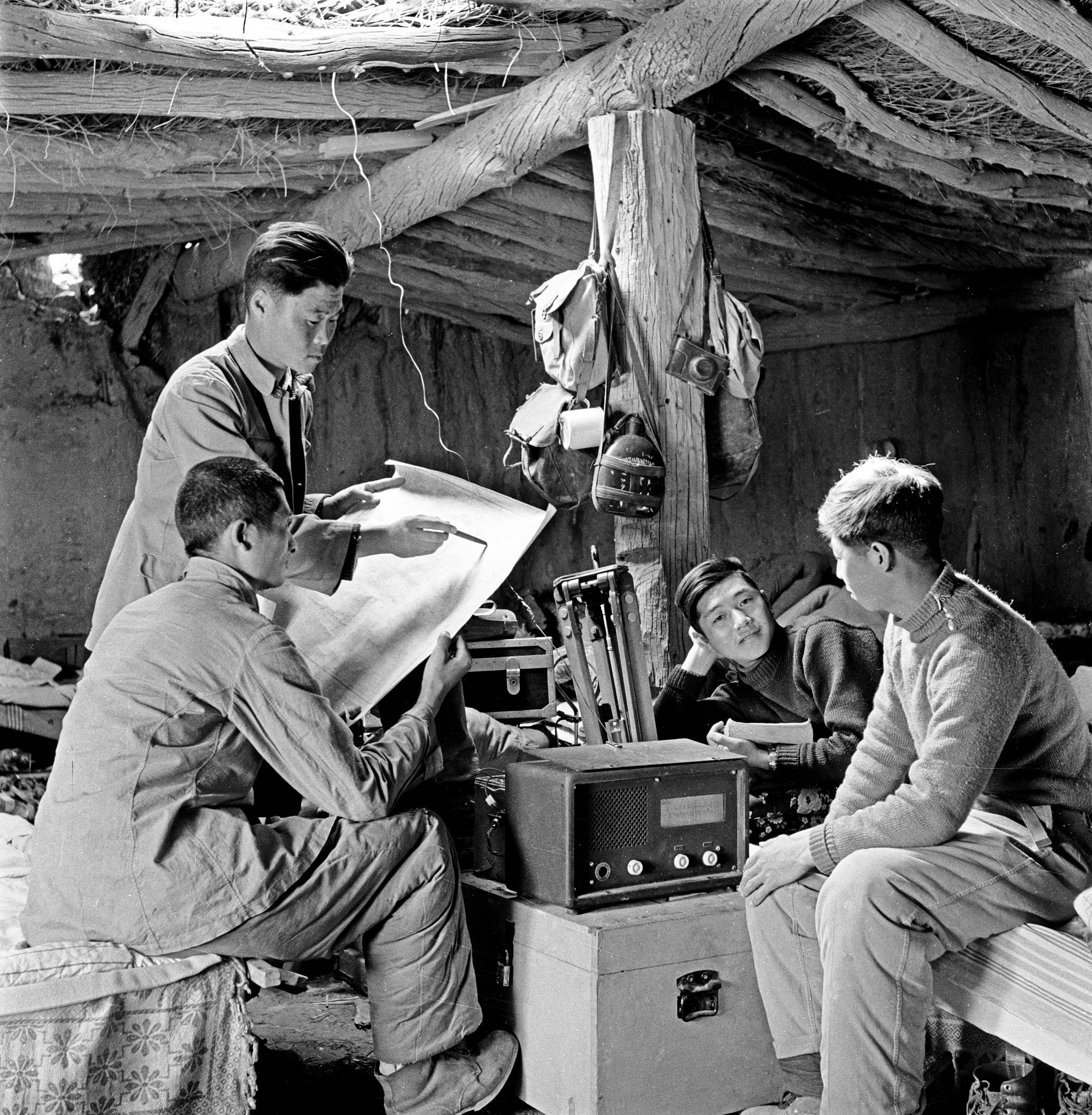

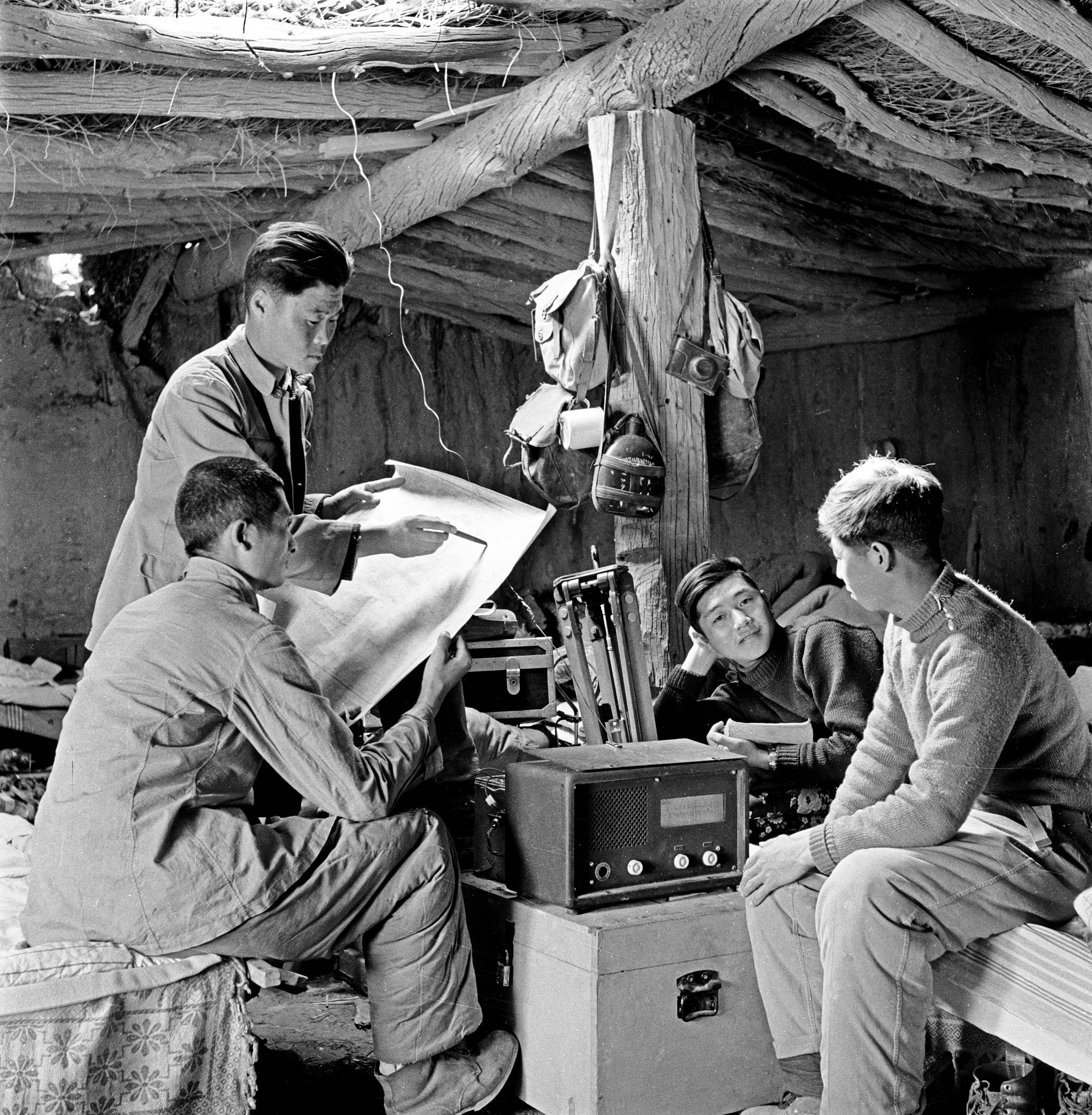

1957年,勘测队的客人买卖提老人对收音机发生极大的兴趣。茹遂初摄

1957年, 勘测队派出的踏勘小组深入沙漠,查看有无可供开发的土地。 茹遂初摄

1957年,勘查队派出的踏勘小组深入沙漠,查看有无可供开发的土地。 茹遂初摄

1957年,维吾尔族响导乌木尔在向勘测队队长涨承善(右)介绍这一带的情况。 茹遂初摄

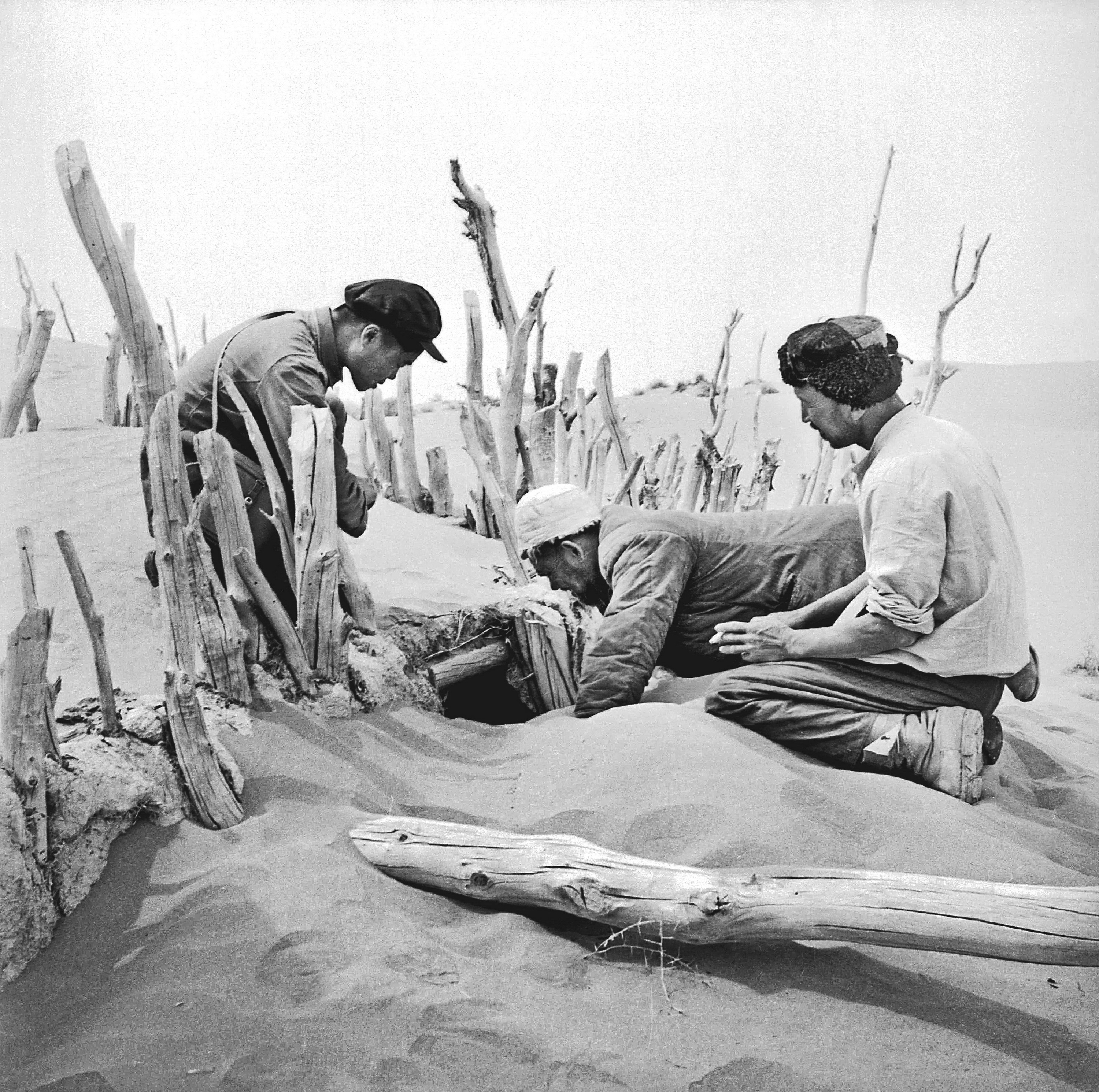

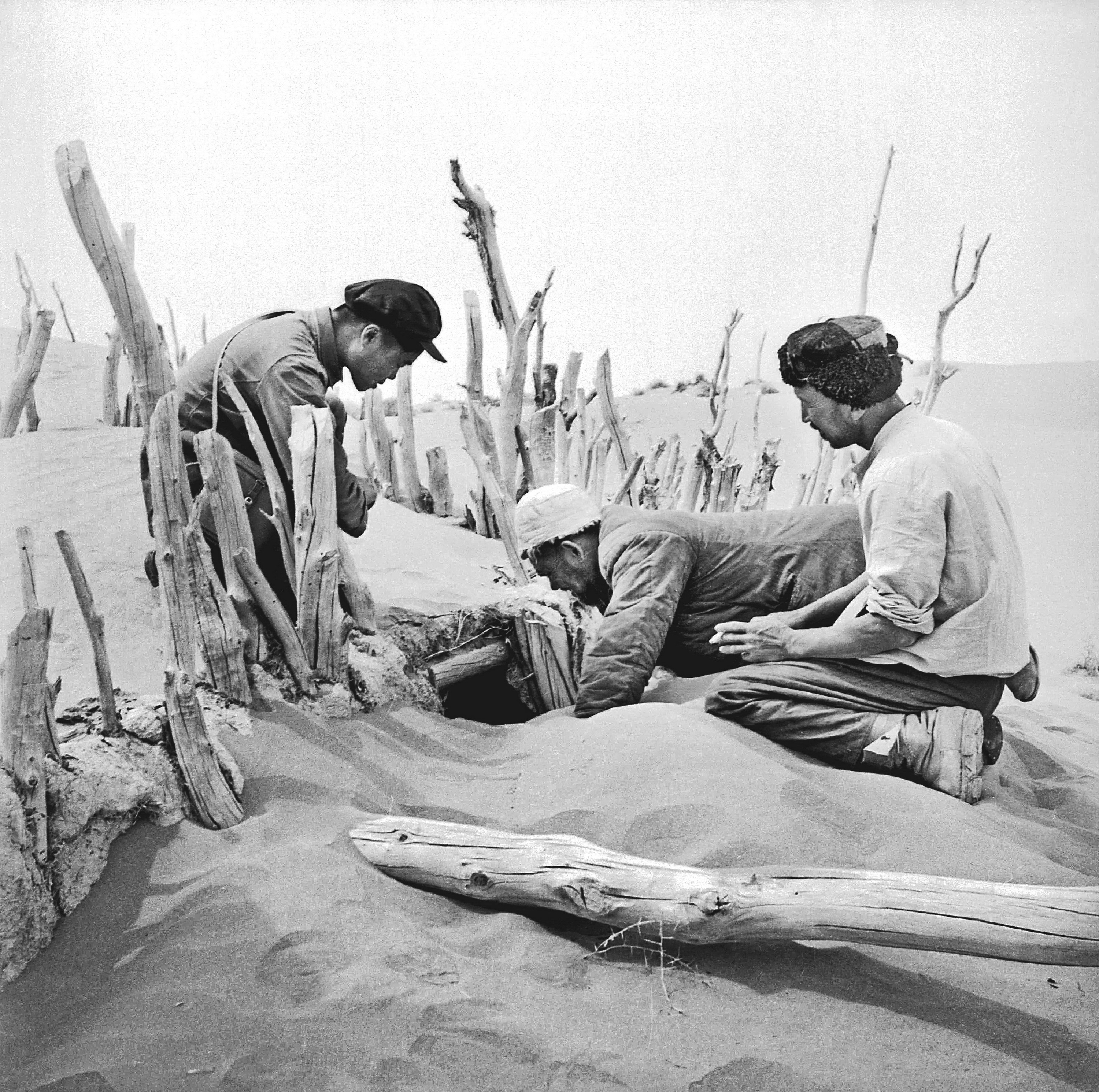

1957年, 踏勘组发现一处被流沙掩埋的房子,说明许多年以前这里曾有人居住。茹遂初摄

1957年,在塔里木河泛区里,居住着以経营畜牧业为生的维吾尔人。茹遂初摄

1957年,一颗枯死的胡杨树桩,直経差不多有5公尺。茹遂初摄

1957年,在干枯的河床两旁,大都生长着广阔的胡杨,成为天然的防护林滞。 茹遂初摄

1957年,五月间沙漠里白天天气炎热。到了晚上气温下降很快,有时还需生起篝火取暖。 茹遂初摄

查看大图

1957年,新疆荒地勘测设计局泒出一支荒地勘查队,在塔干克拉玛干沙漠北缘的荒漠地带寻找可供开发的荒地。 茹遂初摄

1957年, 塔克拉玛干沙漠边缘的荒漠景观。 茹遂初摄

1957年,塔克拉玛干沙漠边缘的自然景观 。茹遂初摄

1957年,测量人员背着沉重的仪器,登上沙丘。 茹遂初摄

1957年,勘测队员正在一望无际的荒地上测量。 茹遂初摄

1957年,沼泽干枯形成龟裂的土地。茹遂初摄

1957年,行走在荒漠里经常会遇到这样的旋风 。 茹遂初摄

1957年,勘查队的露营生活。 茹遂初摄

1957年,勘查队借住在沙漠边缘少有的居民家中。 茹遂初摄

1957年,勘查队的野外土埌分析工作室 。 茹遂初摄

1957年, 勘查队在当地群众的帮助下,用两条捆绑起来的独木舟,渡过塔木河。 茹遂初摄

1957年,晨光中的塔里木河。 茹遂初摄

1957年,在沙漠的边缘有植物生长的地方,可见灌木沙堆。图为一处巨大的红柳沙堆。 茹遂初摄

1957年,在沙丘上仍然有植物生长。 茹遂初摄

1957年,休息时在小河里钓鱼,不仅改善了生活,也是勘查队员的一大乐事。 茹遂初摄

1957年,勘测队的客人买卖提老人对收音机发生极大的兴趣。茹遂初摄

1957年, 勘测队派出的踏勘小组深入沙漠,查看有无可供开发的土地。 茹遂初摄

1957年,勘查队派出的踏勘小组深入沙漠,查看有无可供开发的土地。 茹遂初摄

1957年,维吾尔族响导乌木尔在向勘测队队长涨承善(右)介绍这一带的情况。 茹遂初摄

1957年, 踏勘组发现一处被流沙掩埋的房子,说明许多年以前这里曾有人居住。茹遂初摄

1957年,在塔里木河泛区里,居住着以経营畜牧业为生的维吾尔人。茹遂初摄

1957年,一颗枯死的胡杨树桩,直経差不多有5公尺。茹遂初摄

1957年,在干枯的河床两旁,大都生长着广阔的胡杨,成为天然的防护林滞。 茹遂初摄

1957年,五月间沙漠里白天天气炎热。到了晚上气温下降很快,有时还需生起篝火取暖。 茹遂初摄

1957年春,新疆荒地勘测设计局一支荒地概查队前往塔里木盆地进行荒地调查,我随队采访。这支荒地概查队的任务就是在塔克拉玛干沙漠边缘寻找可供开发的荒地。那时新疆生产建设兵团已在天山以北的准噶尔盆地开发了不少荒地,建立起一些大型农场,进一步发展自然需要更多可供开发的荒地。

4月间,荒地概查队从南疆的轮台县出发,先是乘坐卡车,卡车不能走了,换乘牲口拉的木轮大车,大车不能走了最终换乘骆驼,前后花了9天时间到达一个叫克拉久玛可的地方。这是一个被遗弃无人居住的村庄,据给我们带路的维吾尔族向导乌木尔讲,这个村庄大约是四十多年前因河流改道,干旱缺水被迫放弃的。村子不算大,但房屋几乎都保存得相当完好,队长选了一个较大的院落,大家动手清理了房子和院子里的沙子,就在这儿安营扎寨了。

4、5月间盆地里多风沙,有时能见度很低,测量工作无法进行。为了争取工作时间,队员们有时半夜就起床,天不亮就赶到工地,待天刚亮就抓紧工作,太阳升起后不久,就有可能刮风,风会越刮越大,能见度也会越来越低,到了中午测量工作一般都无法进行。一天夜里天晴得很好,大家5点出发,6点多到达工地,那时能见度比较好,测量队员分秒必争抓紧工作。虽然光线对拍照来说,并不理想,我还是利用这难得的天气,拍摄了几张测量的镜头。没想到午后风越刮越大,最终测量工作被迫停止。大家商量了一下决定留在原地露宿,如果明天天气好,一大早就可开始工作,这样可争取多工作一两个小时。晚上风平浪静,明月当空,大家都猜想和祈望明天是个好天气。没有想到第二天太阳出来后就起风了,风越刮越大,天昏地暗,无奈只好收工回宿营地。好在起风之前队员们抓紧工作了一段时间,否则一夜露宿算是白辛苦了。

这次随队采访在野外活动了50天,对我来说是一次难得经历和锻炼。特别是随队长老张离开宿营地外出踏勘的10余日,给我留下了难忘的记忆。

踏勘小组由五人组成,主角是队长,还有一位维吾尔族向导,一位哈萨克族翻译和一位牵骆驼的柯尔克孜族牧民,再加上一个我,五个人四个民族。我们每人配备了一头骆驼,既乘人也驮行装,还有一头骆驼专门用来驮水。踏勘组在队长的率领下向几个不同的方向进行踏勘,向南则一直到达塔克拉玛干沙漠,再往南就是连绵不断起伏的沙丘。我们在沙丘起伏的大漠行走了一段,队长认为再往南不可能有可供开垦的荒地了,于是折返。在踏勘中,常常可以看到干枯的河床、沼泽、枯死的胡杨、被遗弃的村落、被流沙掩埋的房屋,还可看到被遗弃的农田、水渠。这一切都和水有着密切的关系,队长说只要有水这些土地都是可以开发利用的,今日的荒漠也许明日就会变为绿洲。这次踏勘也使我亲身体会到生命之水对人来说是多么重要。因为踏勘组只带了两水箱水,为了节约用水以保证较长时间的工作和旅途的安全,队长亲自掌握用水。那些天我没有洗过脸,手太脏了只能含口水吐到手心,搓一搓,手背还是干的,就算洗手了。饭碗也是不洗的,反正也没有什么油水,感到油腻时抓把沙子搓一搓,再用一点水涮一下也就干净了。最伤脑筋的是我们赖以充饥的主要食物——大饼,也就是维吾族的烤馕,由于气候干燥,加之放的时间久了变得十分坚硬,吃的时候得用水闷一闷使它变软才能下咽,或者用火烤一烤变酥了才嚼得动。已经是五月天了,沙漠里昼夜温差还很大,白天只要有太阳气候燥热,但到了夜里气温下降很快有时还要烤火取暖,好在我们宿营时都会选附近有干枯胡杨的地方,因为要生火做饭。

摄影并文:茹遂初

注:允许转载,转载请注明出处和作者署名,谢谢!

首页

首页 来源:影像国际网

来源:影像国际网 作者:茹遂初

作者:茹遂初 2019-11-21

2019-11-21

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台