1956年,中国科学院新疆综合考察队深入阿尔泰山,进行科学考察。图为考察队行进在阿尔泰山中。 茹遂初摄

1956年,中国科学院新疆综合考察队深入阿尔泰山,进行科学考察。图为考察队行进在阿尔泰山中。 茹遂初摄

1956年,中科院新疆综合考察队深入阿尔泰山进行科学考察。 茹遂初摄

1956年,中国科学院综合考察队在阿尔泰山的密林里。远处为著名植物分类学家秦仁昌教授。 茹遂初摄

1956年,新疆科考,晚上队员们在整理白天采集来的标本,使人高兴的是每天都有丰富的收获。图右为中国科学院学部委员,植物分类学家秦仁昌教授。 茹遂初摄

1956年,中国科学院新疆综合考察队的科学家在准格尔盆地进行考察 茹遂初摄

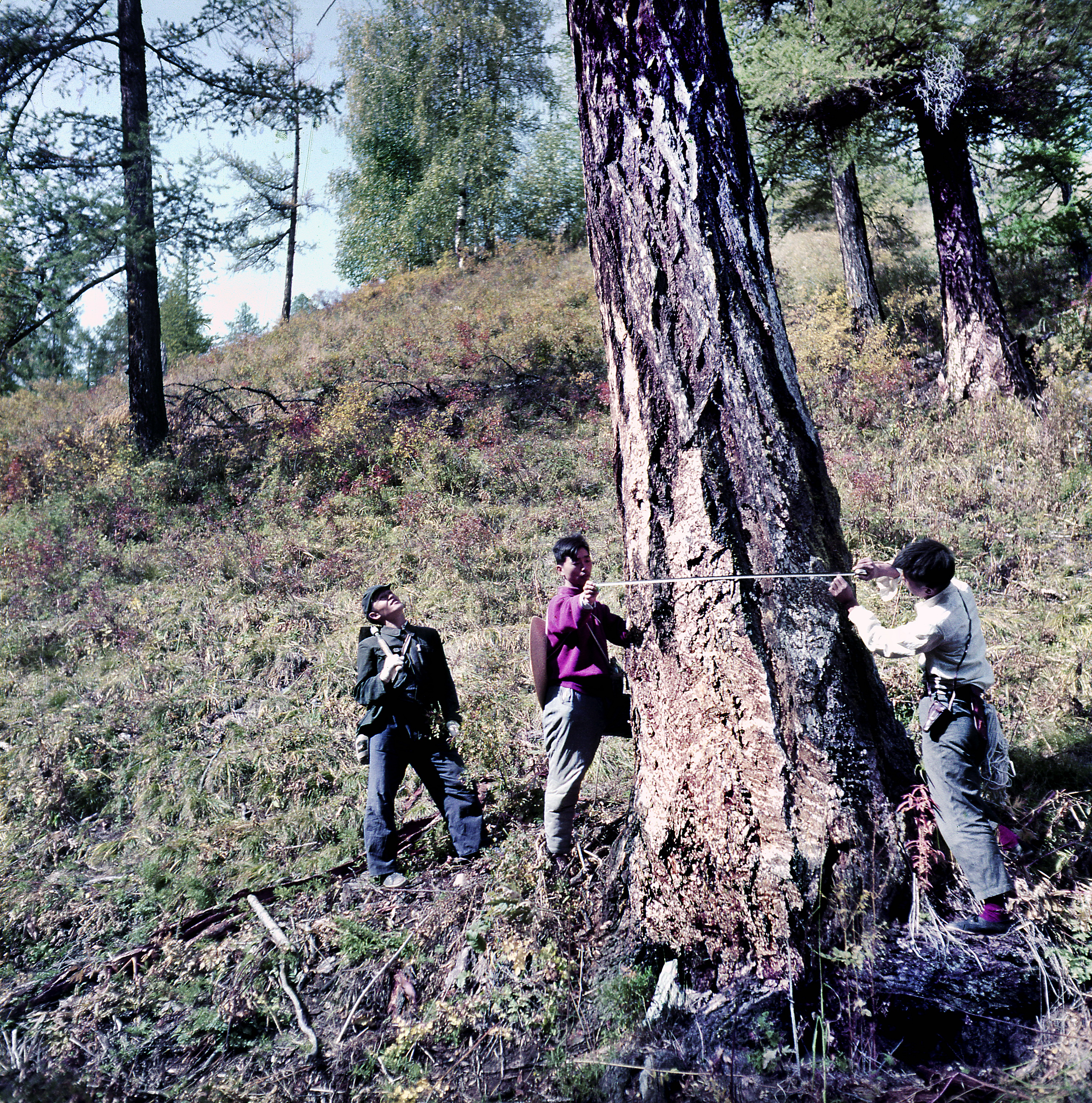

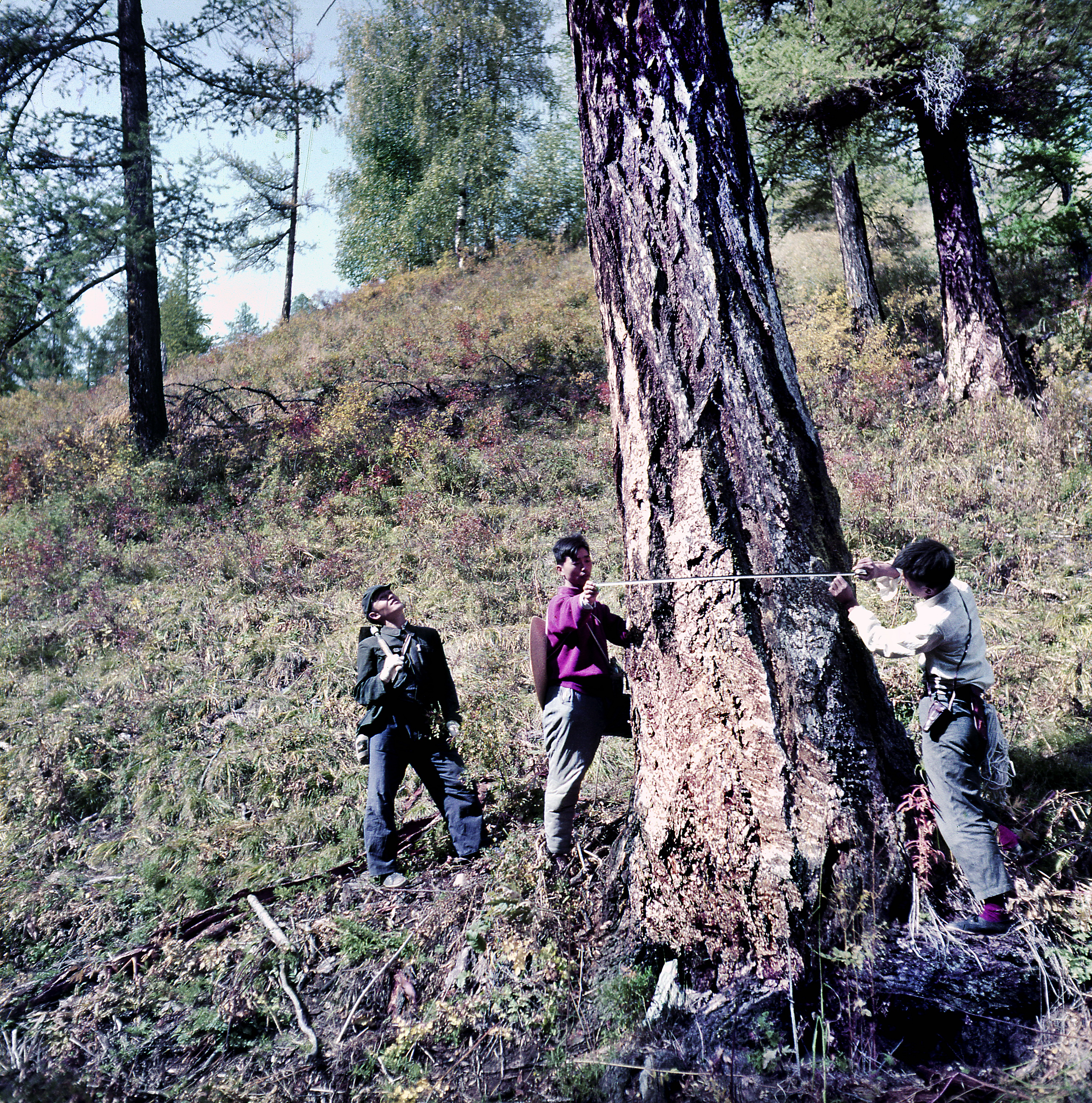

1956年,考察队员在测量一棵落叶松的直径。 茹遂初摄

1956年,考察队前往喀纳斯湖途中。 茹遂初摄

1956年,考察队沿喀纳斯河到达喀纳斯河的源头--喀纳斯湖。 茹遂初摄

1956年,考察队深入阿尔泰山进行科学考察,远处可见喀纳斯湖。 茹遂初摄

1956年,在喀纳斯河的上游,考察队,在当地蒙古族牧民的协助下,在这里找到了中国少有的西伯利亚红松。 茹遂初摄

1956年,科考人员在阿尔泰的落叶松林中观察地面植物。 茹遂初摄

1956年,水草丰茂的阿尔泰草原,具有发展畜业广阔前景。茹遂初摄

1956年,考察队访问一户哈萨克族牧民,听取他们有关畜牧业发展的意见。茹遂初摄

1956年,夏天过去了,哈萨克牧民赶着畜群从夏季牧场迁移到秋季牧场去。 茹遂初摄

1956年,考察队行进在阿尔泰山中的夏季牧场上。夏天过去了,牧民已经赶着畜群转移到秋季牧场上,现在留下来的只是一片安静的草原。 茹遂初摄

1956年,采集植物标本。 茹遂初摄

1956年,考察队员休息的时,队员们在一起交谈所看到的一切。 茹遂初摄

1956年,在阿尔泰山茂密的落叶松林里。 茹遂初摄

1956年,清澈急湍美丽的喀纳斯河。考察队就是沿着这条山间小河深入到阿尔泰山的。 茹遂初摄

1956年,清澈急湍美丽的喀纳斯河。考察队就是沿着这条山间河流深入到阿尔泰山的。 茹遂初摄

1956年,清澈急湍美丽的喀纳斯河。 茹遂初摄

1956年,美丽的喀纳斯风光 (这可能是反映今日鼎鼎大名的喀纳斯景区自然风光最早的一幅彩色照片)。 茹遂初摄

1956年,考察队地貌组的工作人员,在阿尔泰山上观察地形。 茹遂初摄

1956年,考察队员在观察克兰河畔的地形。 茹遂初摄

1956年,科考队的宿营地 。 茹遂初摄

1956年,考察队出发之前。 茹遂初摄

1956年,哈萨克牧民为考察队运送行李和给养的驼队。 茹遂初摄

1956年,采集植物标本。 茹遂初摄

1956年,考察队在调查阿尔泰山的土壤情况。 茹遂初摄

1956年,秋天的阿尔泰山。茹遂初 摄

1956年,秋天的阿尔泰。茹遂初摄

1956年,考察队在玛纳斯垦区某机耕农场的棉田里,向农场领导了解情况。茹遂初摄

1956年,考察队在准格尔盆地的沙漠地带进行考察 茹遂初摄 (资9210)

1956年,考察队在准格尔盆地的沙漠地带进行考察。 茹遂初摄

1956年,考察队员在观察生长很好的野蔴。 茹遂初摄

1956年,考察队地貌组的工作人员,在研究一处古老的河床。茹遂初摄

1956年,中国科学院学部委员,昆虫学家杨维义(前)在观察河边小水潭里的昆虫。 茹遂初摄

1956年,综考队的队员在考察一处干涸了的盐池 。茹遂初摄

1956年,综考队的队员在考察一处干涸了的盐池 。茹遂初摄

1956年,考察队的一个土壤调查小组出发到工作地点去。 茹遂初摄

1956年,考察队员穿过芦苇丛前往工作地点 。 茹遂初摄

1956年,阿尔泰山中生长着茂密的云杉林。茹遂初摄

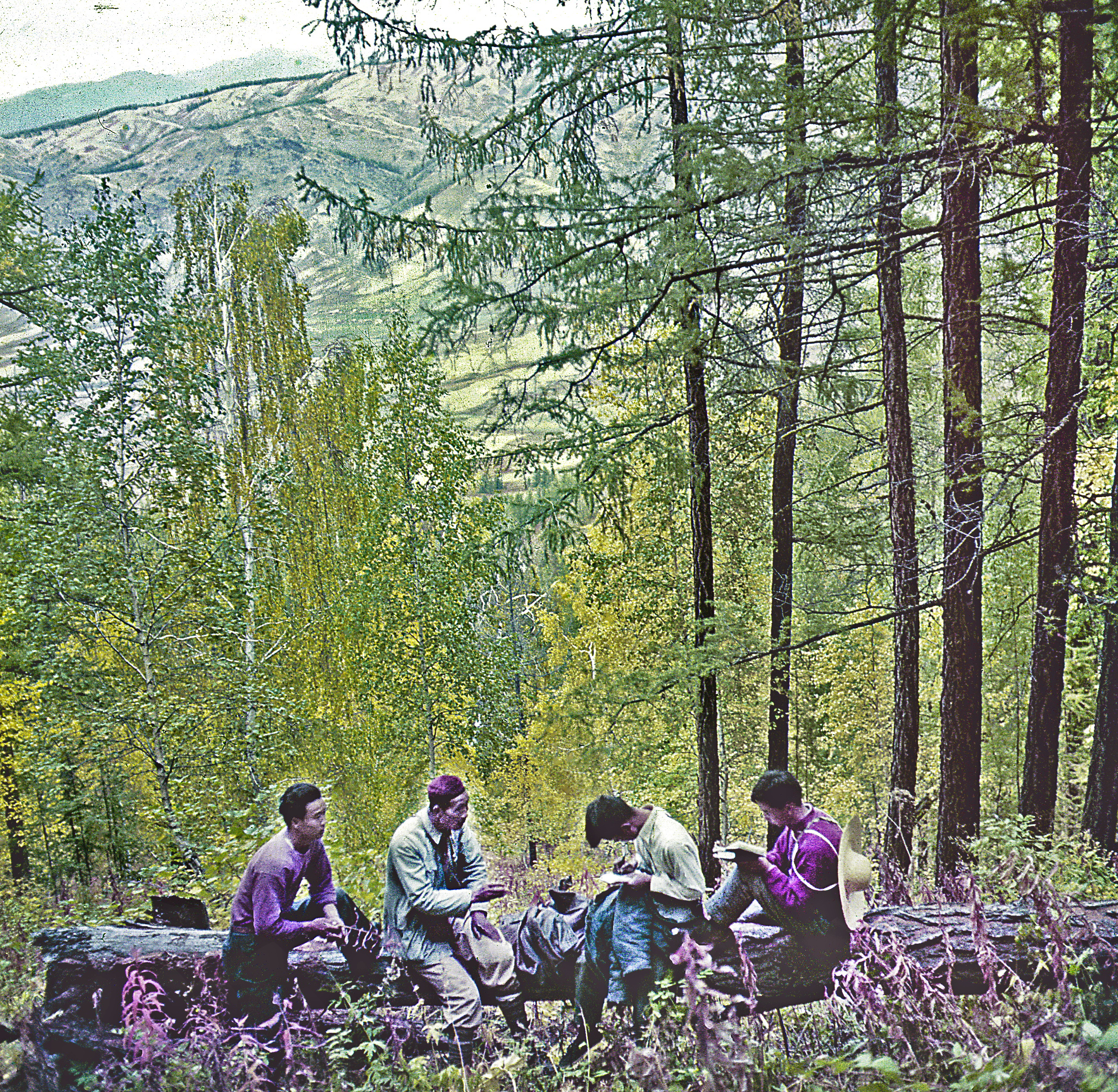

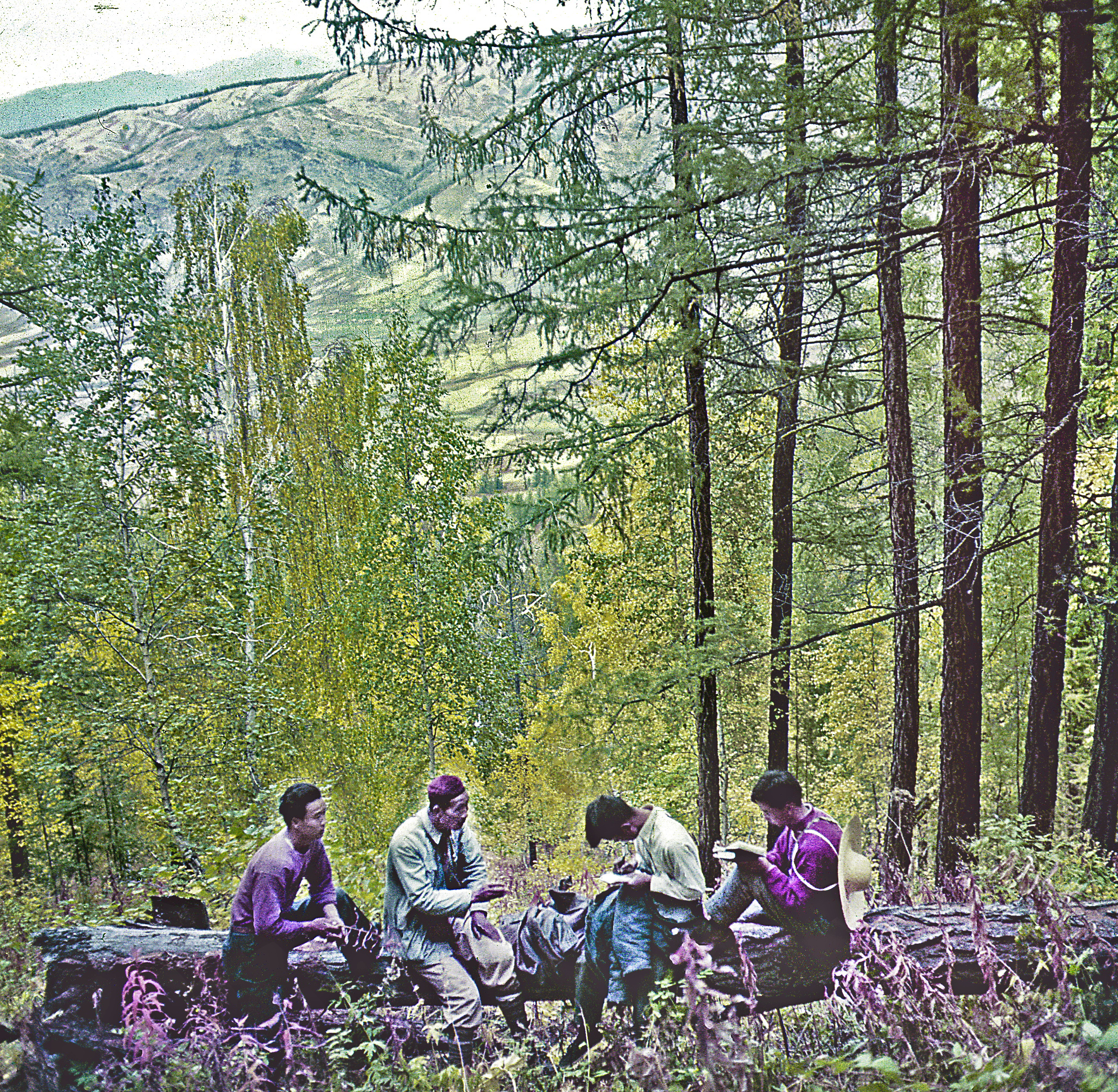

1956年,队员们和前来帮助工作的当地牧民一起吃午饭,大家一边吃,一般谈论着今天的收获。 茹遂初摄

1956年,考察队在横贯新疆中部的天山山脉上 。 茹遂初摄

1956年,考察队地貌组的工作人员,在天山上测量气压和温度。 茹遂初摄

查看大图

1956年,中国科学院新疆综合考察队深入阿尔泰山,进行科学考察。图为考察队行进在阿尔泰山中。 茹遂初摄

1956年,中国科学院新疆综合考察队深入阿尔泰山,进行科学考察。图为考察队行进在阿尔泰山中。 茹遂初摄

1956年,中科院新疆综合考察队深入阿尔泰山进行科学考察。 茹遂初摄

1956年,中国科学院综合考察队在阿尔泰山的密林里。远处为著名植物分类学家秦仁昌教授。 茹遂初摄

1956年,新疆科考,晚上队员们在整理白天采集来的标本,使人高兴的是每天都有丰富的收获。图右为中国科学院学部委员,植物分类学家秦仁昌教授。 茹遂初摄

1956年,中国科学院新疆综合考察队的科学家在准格尔盆地进行考察 茹遂初摄

1956年,考察队员在测量一棵落叶松的直径。 茹遂初摄

1956年,考察队前往喀纳斯湖途中。 茹遂初摄

1956年,考察队沿喀纳斯河到达喀纳斯河的源头--喀纳斯湖。 茹遂初摄

1956年,考察队深入阿尔泰山进行科学考察,远处可见喀纳斯湖。 茹遂初摄

1956年,在喀纳斯河的上游,考察队,在当地蒙古族牧民的协助下,在这里找到了中国少有的西伯利亚红松。 茹遂初摄

1956年,科考人员在阿尔泰的落叶松林中观察地面植物。 茹遂初摄

1956年,水草丰茂的阿尔泰草原,具有发展畜业广阔前景。茹遂初摄

1956年,考察队访问一户哈萨克族牧民,听取他们有关畜牧业发展的意见。茹遂初摄

1956年,夏天过去了,哈萨克牧民赶着畜群从夏季牧场迁移到秋季牧场去。 茹遂初摄

1956年,考察队行进在阿尔泰山中的夏季牧场上。夏天过去了,牧民已经赶着畜群转移到秋季牧场上,现在留下来的只是一片安静的草原。 茹遂初摄

1956年,采集植物标本。 茹遂初摄

1956年,考察队员休息的时,队员们在一起交谈所看到的一切。 茹遂初摄

1956年,在阿尔泰山茂密的落叶松林里。 茹遂初摄

1956年,清澈急湍美丽的喀纳斯河。考察队就是沿着这条山间小河深入到阿尔泰山的。 茹遂初摄

1956年,清澈急湍美丽的喀纳斯河。考察队就是沿着这条山间河流深入到阿尔泰山的。 茹遂初摄

1956年,清澈急湍美丽的喀纳斯河。 茹遂初摄

1956年,美丽的喀纳斯风光 (这可能是反映今日鼎鼎大名的喀纳斯景区自然风光最早的一幅彩色照片)。 茹遂初摄

1956年,考察队地貌组的工作人员,在阿尔泰山上观察地形。 茹遂初摄

1956年,考察队员在观察克兰河畔的地形。 茹遂初摄

1956年,科考队的宿营地 。 茹遂初摄

1956年,考察队出发之前。 茹遂初摄

1956年,哈萨克牧民为考察队运送行李和给养的驼队。 茹遂初摄

1956年,采集植物标本。 茹遂初摄

1956年,考察队在调查阿尔泰山的土壤情况。 茹遂初摄

1956年,秋天的阿尔泰山。茹遂初 摄

1956年,秋天的阿尔泰。茹遂初摄

1956年,考察队在玛纳斯垦区某机耕农场的棉田里,向农场领导了解情况。茹遂初摄

1956年,考察队在准格尔盆地的沙漠地带进行考察 茹遂初摄 (资9210)

1956年,考察队在准格尔盆地的沙漠地带进行考察。 茹遂初摄

1956年,考察队员在观察生长很好的野蔴。 茹遂初摄

1956年,考察队地貌组的工作人员,在研究一处古老的河床。茹遂初摄

1956年,中国科学院学部委员,昆虫学家杨维义(前)在观察河边小水潭里的昆虫。 茹遂初摄

1956年,综考队的队员在考察一处干涸了的盐池 。茹遂初摄

1956年,综考队的队员在考察一处干涸了的盐池 。茹遂初摄

1956年,考察队的一个土壤调查小组出发到工作地点去。 茹遂初摄

1956年,考察队员穿过芦苇丛前往工作地点 。 茹遂初摄

1956年,阿尔泰山中生长着茂密的云杉林。茹遂初摄

1956年,队员们和前来帮助工作的当地牧民一起吃午饭,大家一边吃,一般谈论着今天的收获。 茹遂初摄

1956年,考察队在横贯新疆中部的天山山脉上 。 茹遂初摄

1956年,考察队地貌组的工作人员,在天山上测量气压和温度。 茹遂初摄

1956年秋,社领导李千峰同志从报上看到一条消息,中科院综合考察队在新疆阿尔泰山开展科学考察活动,对此他很感兴趣。经和中科院综考队联系后,领导要我立即赶往阿尔泰采访。为了争取时间领导批准可以乘飞机去乌鲁木齐(那时出差乘飞机的情况是极少有的)。当时飞北京-乌鲁木齐这条航线的是中苏航空公司的立2型飞机,飞机很小,只有12个座位。从北京到乌鲁木齐要飞两天,中途在兰州过夜。到达乌鲁木齐后,我立即联系转乘客运的大卡车(那时尚无正规的长途客车),走了四天才到达阿勒泰。8月27日离开北京,9月4日到阿勒泰,旅途就花了9天时间,但在当时可以说是最快的速度了。正好科考队在阿勒泰休整,我很容易地就和他们取得联系,并加入他们的队伍。9月6日我即随科考队出发进入阿尔泰山。

新疆地大物博,自治成立后为了配合经济开发的长远规划,中国科学院综合考察队派出这支包括地貌学、土壤学、植物学、昆虫学、农学、畜牧学等学科五十多位科学家的考察队,担任考察队队长的是著名土壤学家中国科学院学部委员李连捷。著名植物学家中科院学部委员秦仁昌和著名昆虫学家中科院学部委员杨維义也参加了这次考察。综合考察队跋山涉水,对北疆的阿尔泰山,布尔津河和玛纳河流域以及天山北坡局部地区进行初步科学考察。我随考察队拍摄的专题报道以“探索自然的秘密”为题,发表于1957年第1期《人民画报》。

前些时候我在整理新疆科考图片时,发现当年拍摄的一张今日鼎鼎大名的喀纳斯景区的彩色风光片,距今己有60多年了,它可能是纪录喀纳斯自然风光最早的一张彩色片。

看着这张图片使我回想起当年的一段経历。科考队任务完成出山时,我打算补拍几个进山时未能拍到的反映阿尔泰山自然景观的镜头,需要离开队伍一段时间。出于安全的考虑,科考队一般是不允许队员单独行动的,经队里负责同志再三考虑最后同意了我的请求,还派了一位随队的哈萨克族战士作伴。拍完计划拍摄的镜头后,我们两人急忙追赶大队,黄昏时我们经过一条因熊经常出没而被当地人称做哈熊沟的山谷,林子很密,一条小道蜿蜒其间,除了马蹄声四周一片寂静,此时,战士转身把他帮我背的相机包交给了身后的我,随后“咔咔”将子弹上了膛,这更增加了紧张的气氛。战士端着枪,催马快行,可我骑的那匹老马,在这紧要关头,它仍然是慢吞吞的,走在前面的战士不得不时时停下来等我。还算好,有惊无险,我们顺利地通过了哈熊沟,登上了高山草场。此时,明月当空,皎洁的月光使周围的景物更加美丽。当我们到达科考队的宿营地时,已是深夜,但考察队的领导和队友,还在等着我们,看到我们平安归队,大家都很高兴。那天晚餐居然还有葡萄酒,当我在月光中举杯畅饮时,才恍然大悟,这一晚正是中秋之夜。

摄影并文:茹遂初

注:允许转载,转载请注明出处和作者署名,谢谢!

首页

首页 来源:影像国际网

来源:影像国际网 作者:茹遂初

作者:茹遂初 2019-11-21

2019-11-21

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台