刘松青:《评剧娃娃》

来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网

责编:斫子 Su Yuezhuo

责编:斫子 Su Yuezhuo

2018-06-15

2018-06-15

“从娃娃抓起,把评剧艺术传承下去”。

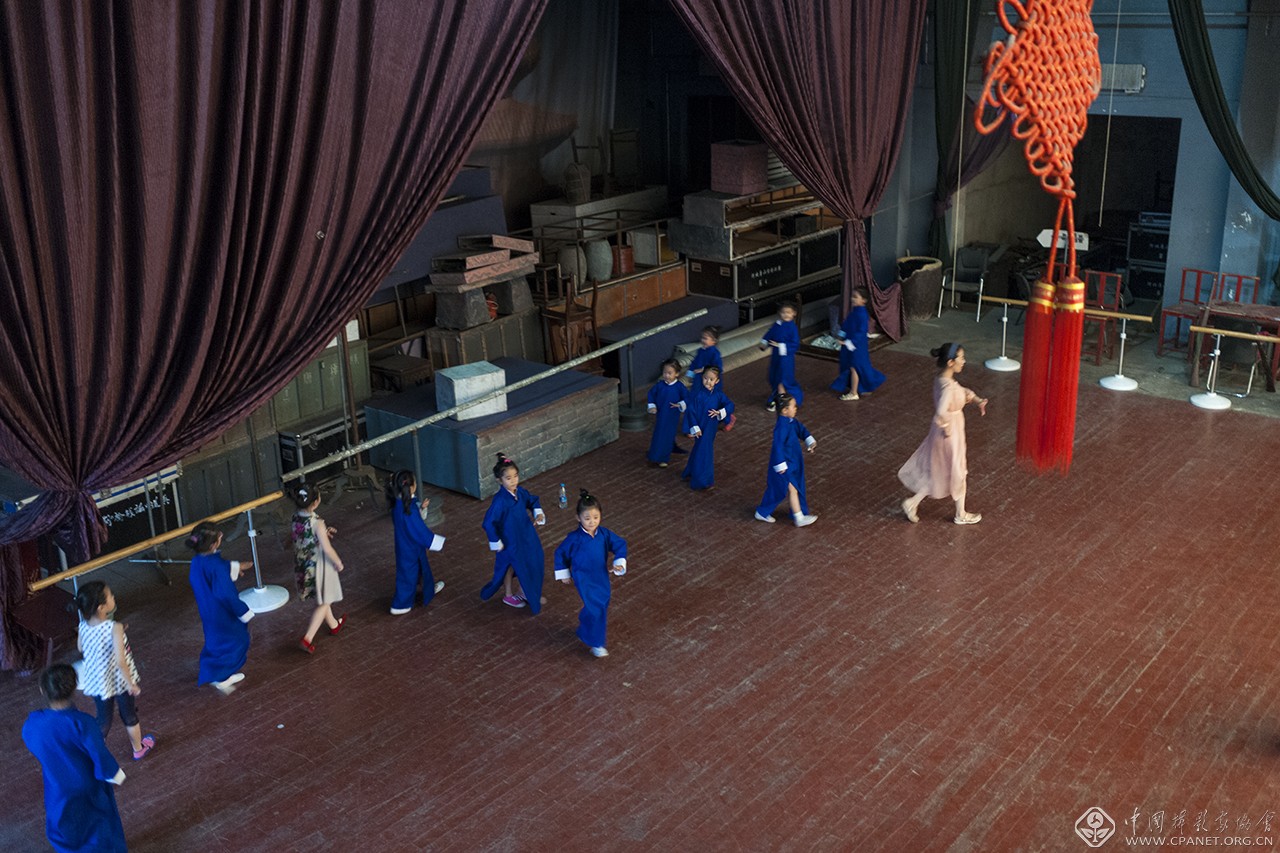

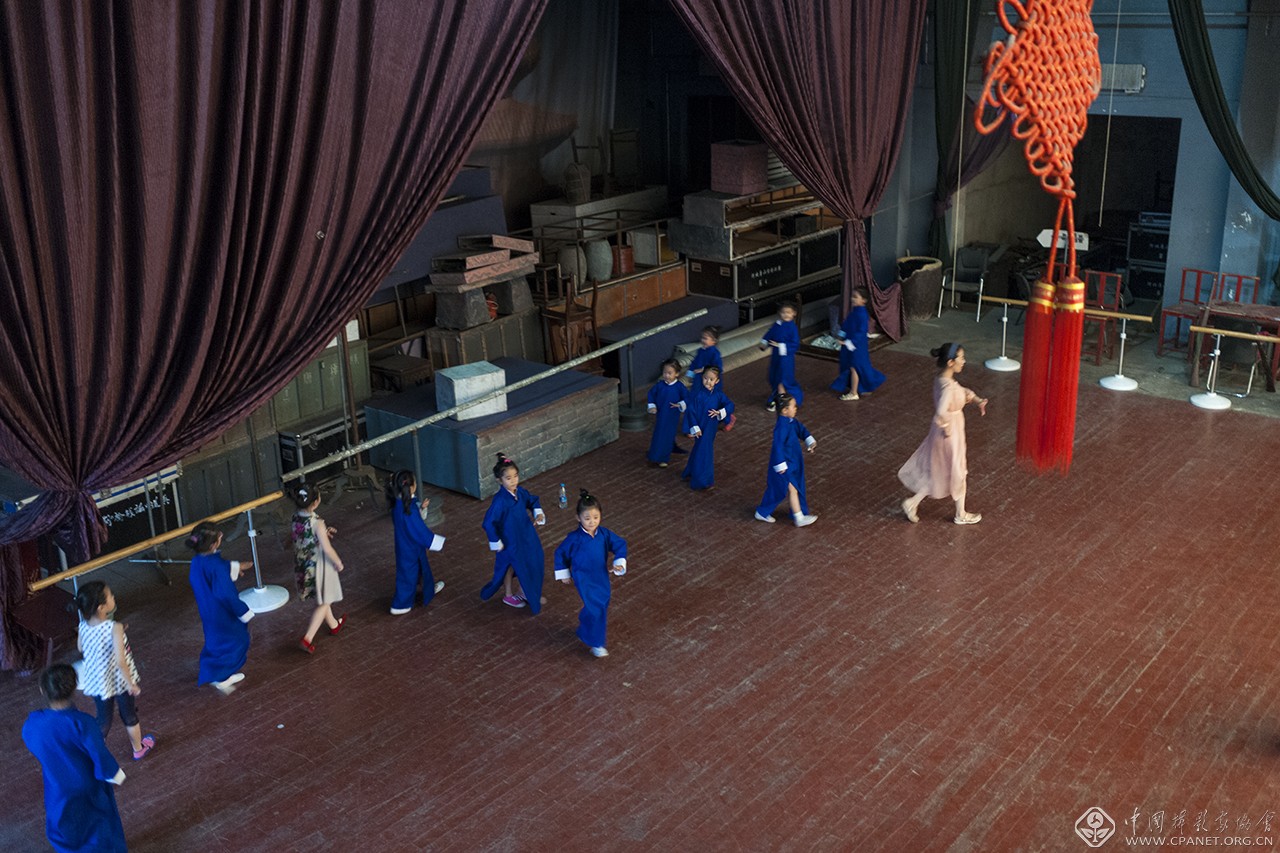

唐山评剧院排练大厅始建于上世纪70年代,每逢周末娃娃们都在这里排练。

无论严寒酷暑,春秋冬夏,训练从未间断过。

形体、身段、台步、台词、唱腔等都是娃娃们的必修课。

6岁的王浛诺学评剧6个月,每次练习非常投入。

李老师正在给娃娃们说戏,一个台步、一个手势、一个眼神都会反复指导很多次。

孙静怡今年7岁,每次唱腔的训练都一丝不苟。

王雨菡6岁的时候学习评剧,现在快1年了,她很满意自己在舞台上的感觉。

7岁的郭子涵扮相、嗓音比较好,专攻小生表演,现在成了名副其实的“女小生”。

5岁的付茁彤和孙静怡是表姐妹,姐妹俩总是一起来练功、学评剧。

酷暑的傍晚,细心的老师点燃蚊香防蚊虫。

“直唱得牧童杵杖成老叟”这是评剧《青灯照白头》的表演动作。

任思安今年4岁,是评剧娃娃中年龄最小的,休息期间在复习唱段。

课间休息,女孩子们开心的笑着、闹着。

评剧娃娃们平均年龄6岁半,每训练1小时需要休息10分钟。

举手投足间尽显评剧娃娃的别样风采。

7岁的姚美金学评剧半年多,休息期间喝点热水补充水份。

韩彧可今年7岁,学习评剧半年多了,这是她第10次化妆。

面向家长,马上登台演出前的郭子涵信心十足。

连续紧张的训练,7岁的张艺苧上台前有些疲惫。

台上一分钟的光芒,往往需要台下十年功的积累。

张艺苧在化妆间外休息,她5岁的时候荣获第十九届中国戏曲小梅花金奖。

查看大图

“从娃娃抓起,把评剧艺术传承下去”。

唐山评剧院排练大厅始建于上世纪70年代,每逢周末娃娃们都在这里排练。

无论严寒酷暑,春秋冬夏,训练从未间断过。

形体、身段、台步、台词、唱腔等都是娃娃们的必修课。

6岁的王浛诺学评剧6个月,每次练习非常投入。

李老师正在给娃娃们说戏,一个台步、一个手势、一个眼神都会反复指导很多次。

孙静怡今年7岁,每次唱腔的训练都一丝不苟。

王雨菡6岁的时候学习评剧,现在快1年了,她很满意自己在舞台上的感觉。

7岁的郭子涵扮相、嗓音比较好,专攻小生表演,现在成了名副其实的“女小生”。

5岁的付茁彤和孙静怡是表姐妹,姐妹俩总是一起来练功、学评剧。

酷暑的傍晚,细心的老师点燃蚊香防蚊虫。

“直唱得牧童杵杖成老叟”这是评剧《青灯照白头》的表演动作。

任思安今年4岁,是评剧娃娃中年龄最小的,休息期间在复习唱段。

课间休息,女孩子们开心的笑着、闹着。

评剧娃娃们平均年龄6岁半,每训练1小时需要休息10分钟。

举手投足间尽显评剧娃娃的别样风采。

7岁的姚美金学评剧半年多,休息期间喝点热水补充水份。

韩彧可今年7岁,学习评剧半年多了,这是她第10次化妆。

面向家长,马上登台演出前的郭子涵信心十足。

连续紧张的训练,7岁的张艺苧上台前有些疲惫。

台上一分钟的光芒,往往需要台下十年功的积累。

张艺苧在化妆间外休息,她5岁的时候荣获第十九届中国戏曲小梅花金奖。

百年评剧,几度辉煌,但也经历了文化转型期的低潮。多种艺术门类的发展对于传统戏剧的冲击,以及观众群体和演员群体的断层,让评剧发展面临着很大困难。如何传承、保护和发展好评剧,是所有评剧人都在深思的一个问题。评剧的传承是一项长期的、复杂的、系统的工程。著名评剧表演艺术家洪影先生曾说“评剧是咱们唐山的特色剧种,要想把评剧艺术传承下去,就要从娃娃抓起。”

每逢周末在唐山市评剧团排练大厅里,都能传来老师一遍遍严厉的训话声和孩子们翻滚落地的声音……“把腰挺起来,脚使劲儿往上抬,双手抡起来拍脚。跳起来!”“把双腿叉开,挺腰,坚持一下,慢慢来。”有的学生正在进行压腿、翻身等基本功训练;有的老师正在给娃娃们说戏,一个台步、一个手势、一个眼神都会反复推敲几遍。无论严寒酷暑,春秋冬夏,这种训练从未间断过。怀着站在舞台上的梦想,孩子们没有半句怨言,用心练习着一招一式,即使再苦再累,都会坚持下去。评剧是唐山的地方剧种,唐山孩子学起来有优势,而且评剧对培养孩子的手脑身法、生活感悟都有帮助,为了培养锻炼他们, 评剧名家组成了优秀的教育培训团队,在家长的支持下以创新的教学理念培养 “评剧娃娃”。

娃娃是评剧的未来,相信再过几年、十几年,小树苗长成参天大树,这些 “评剧娃娃”会成为评剧舞台的顶梁柱,更会成为评剧传承的一支朝气蓬勃的生力军。

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 责编:斫子 Su Yuezhuo

责编:斫子 Su Yuezhuo 2018-06-15

2018-06-15

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台