100前年,“作揖”是中国人特有的社交礼节,自春秋时期就已流传,拜年的作揖,又称拱手礼,自明朝以后广泛应用于官俗各类社交场合。拜年时作揖要采取左手包右拳的姿势,是因为中国人的文化传统讲究以左为尊。

100年前,卖冰糖葫芦的流动摊点,孩子们的最爱,那是的小食品比现在少多了,吹唐人、冰糖葫芦,没几个品种,掰着手指头都能数过来。

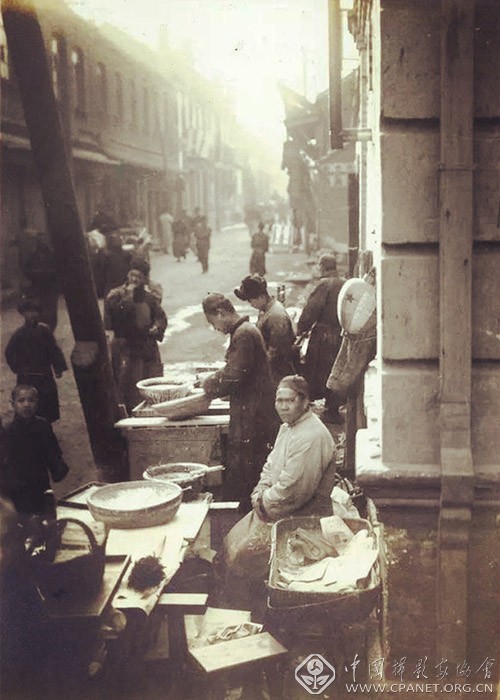

100年前,摇元宵,现摇现卖,品种也是很丰富!孩子们的最爱。

100年前,

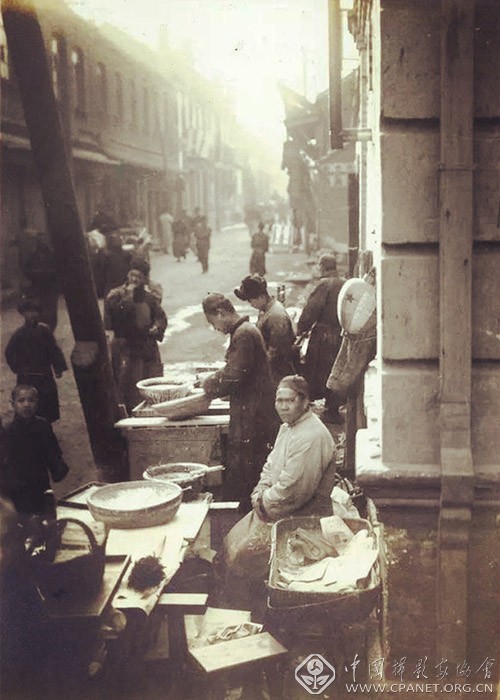

街道上过年热闹景象,图中一看就是富户人家,穿着干净体面,面料讲究,旁边拉洋车的车夫衣着破旧,形成了鲜明的对比。

1954年,东北各地的工人和农民们在春节期间展开盛大的工农联欢活动。图为当东北各省农业劳动模范参观团到达辽宁省鞍山市时,受到工人们的热烈欢迎。新华社发

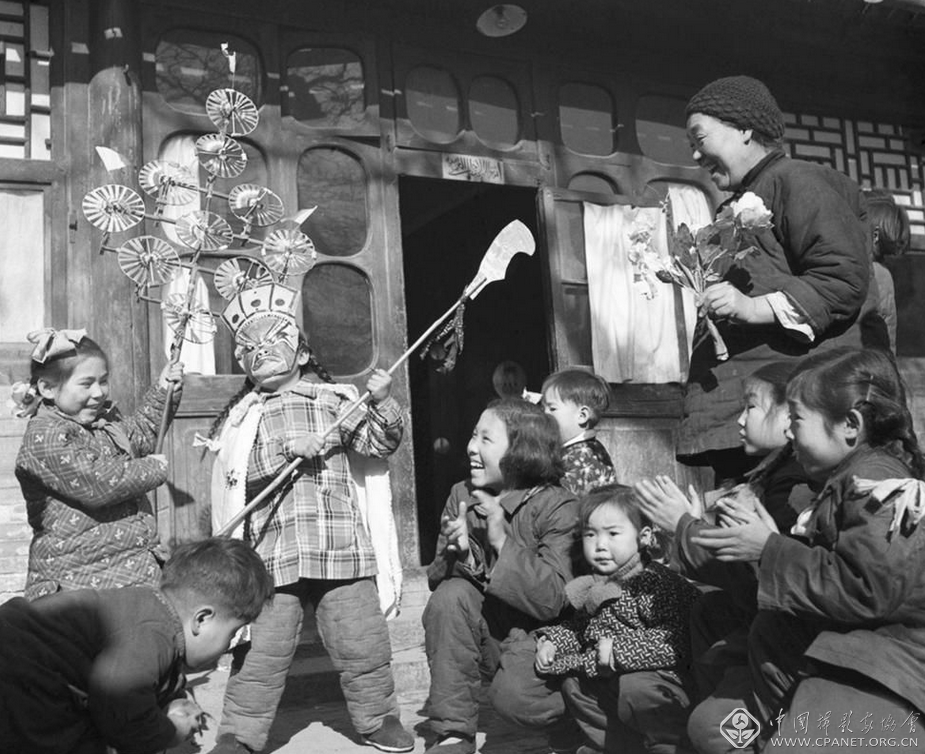

1954年春节,河北省唐山解家套农业生产合作社的小女孩陈小翠正在试穿妈妈刚做好的新衣。新华社发

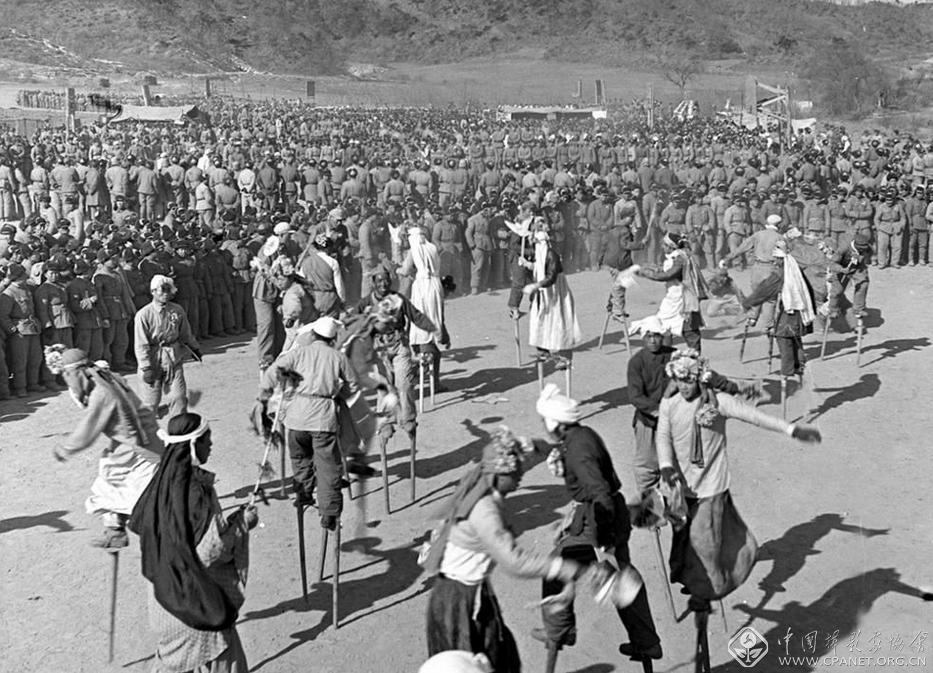

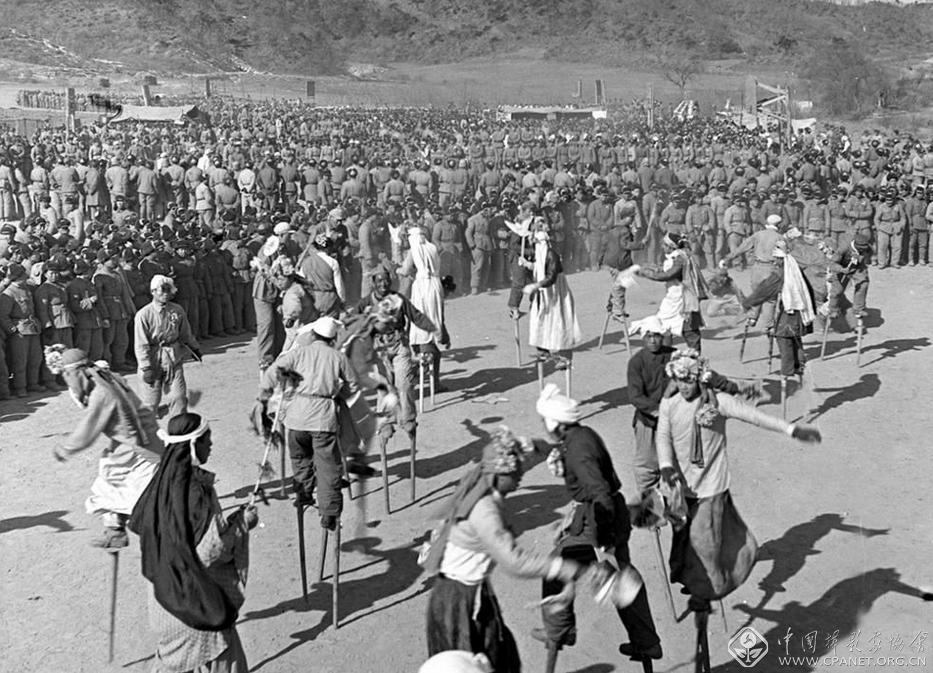

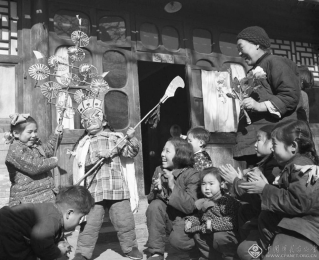

1954年,在朝鲜前线某地的中国人民志愿军与朝鲜人民一起欢度胜利后第一个春节。这是欢度春节的集会上,中国人民志愿军战士在表演化装高跷。 新华社发

1955年春节,北京市的小学生们慰问军人家属洪老先生和洪老太太。新华社发

1956年2月12日,爸爸抱着孩子在新城隍庙买兔子灯。

1956年2月12日,春节军民联欢会的一个游戏节目——一口气吹熄所有蜡烛。

1956年2月12日,春节文娱活动在静安区工人俱乐部内的集体舞。俞创硕 摄

1956年12月27日,在《解放日报》在头版显要位置上登载了这样一则消息——《中共上海市委号召全体干部简简单单过新年》,文中号召干部尽量少买年货以满足市民需要,还建议负责干部副食品购买证即日作废。

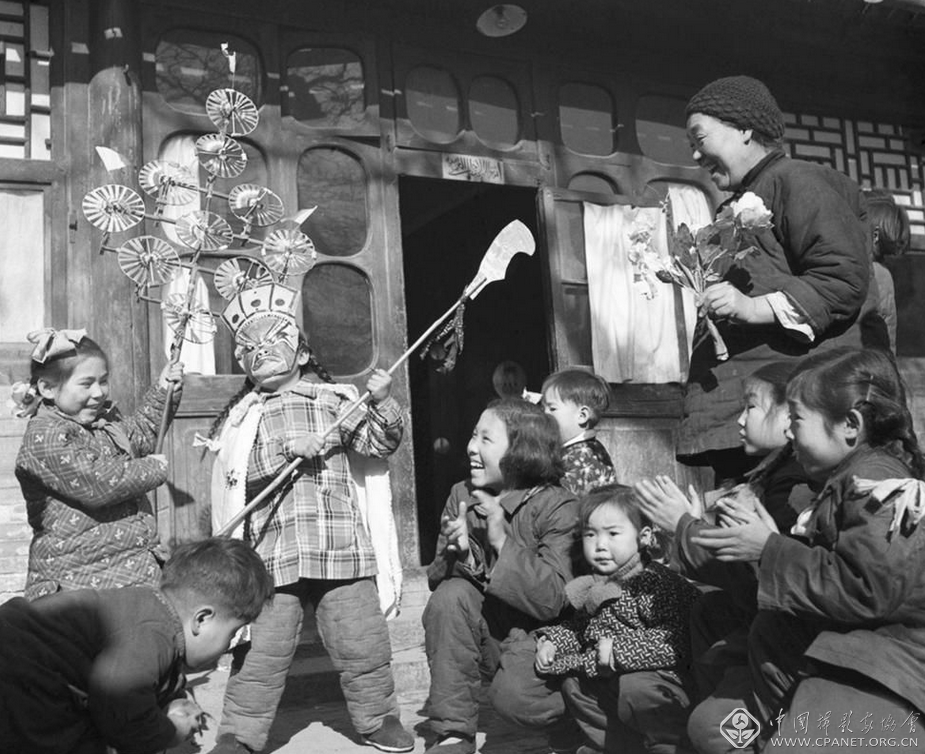

1956年春节,北京市宣武门外牛街的杨老太太正在看小孙女们游戏。新华社发

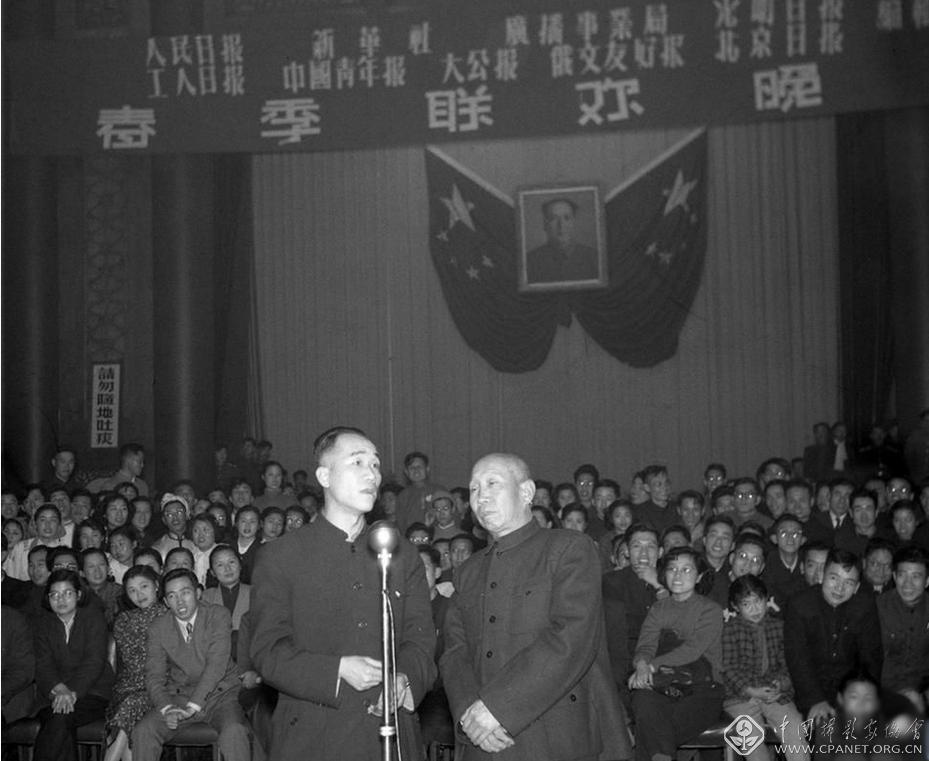

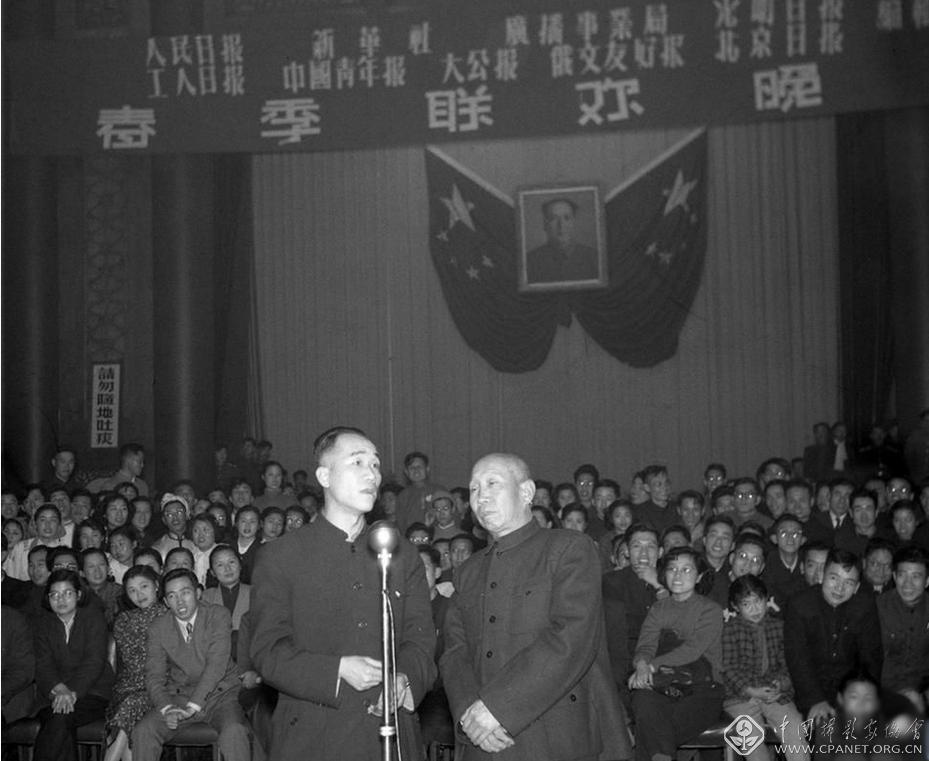

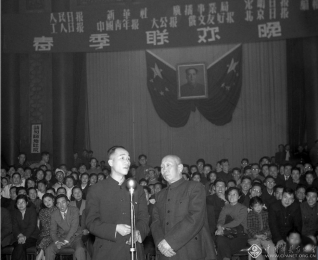

1956年春节,《人民日报》、新华社、广播事业局、《光明日报》、《工人日报》、《中国青年报》、《大公报》、《俄文友好报》、《北京日报》编辑部联合举办联欢会。图为相声演员侯宝林、郭启儒在晚会上表演相声。新华社发

1956年春节前夕,四川双流县彭镇供销合作社的流动推销小组把大批年画及文具用品送到农村。这是彭镇乡第一高级农业社的社员们正在购买年画。新华社发

1957年春节期间的上海街头。扯铃摊上发出一片嗡嗡声,吸引了不少小顾客。新华社发

1957年,天津天后宫春节庙会景象。 新华社发

1958年春节,北京市宣武区留学路副食品商店出动流动售货车送货上门 ,为居民服务。新华社发

1960年1月30日,一年一度的北京春节环城赛跑从天安门广场开始。新华社发

春节是结婚的好日子。这是1957年春节,辽宁省沈阳风动工具厂的工人鞠复海(新郎)和俞凤仙(新娘)在婚礼仪式上接受朋友们的祝贺。新华社发

1959年春节,北京南苑人民公社的老太太们跳起了秧歌舞。新华社发

1960年春节,河南省郑州市区古荥人民公社幼儿院的孩子们为敬老院的爷爷奶奶演出小节目,给老人拜年。 新华社发

1961年春节,人们在江苏省南京夫子庙花灯市场上选购花灯。新华社发

冬储大白菜上市,1977 佟树衍 摄

为了体现节日前的欢乐气氛,随便到那里大街门前,可看到这个场景。1982年摄于北京 铁矛

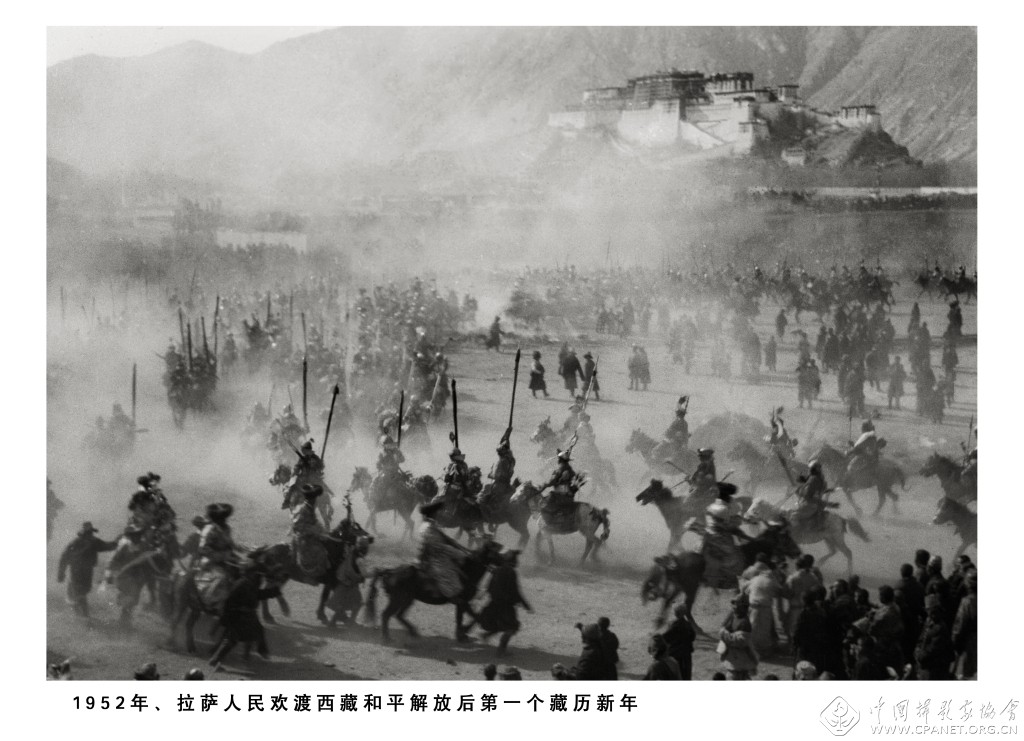

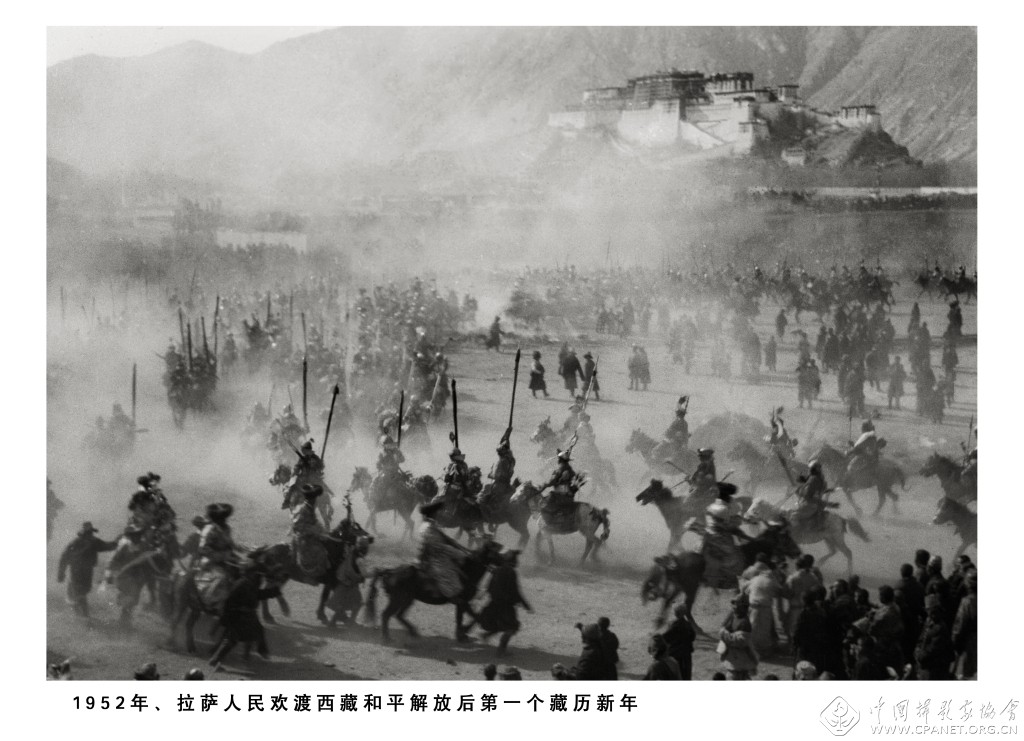

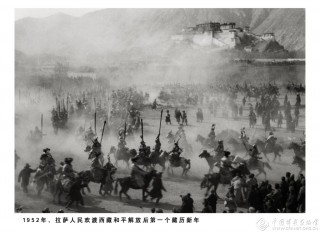

1952年拉萨人民解放后欢度第一个藏历新年 李荣卿 摄

吹波 过年了,阿婆相约扮靓!“喂,你说这个明星的发型如何?”(1992年摄于广州东较场某发廊)叶健强 摄

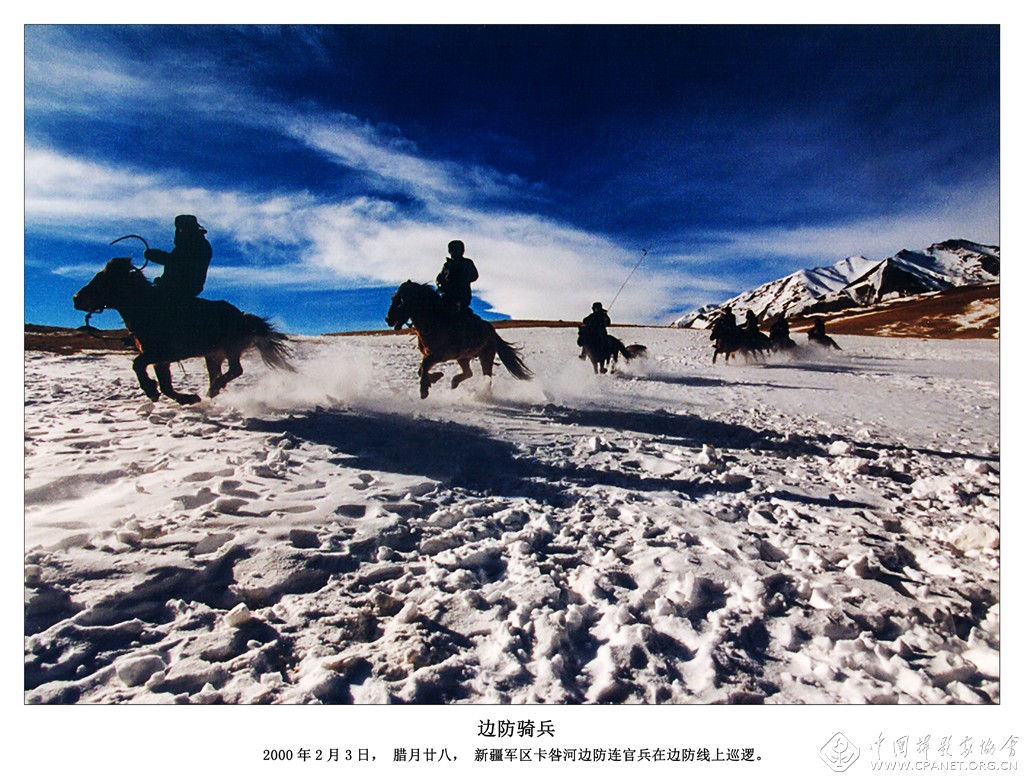

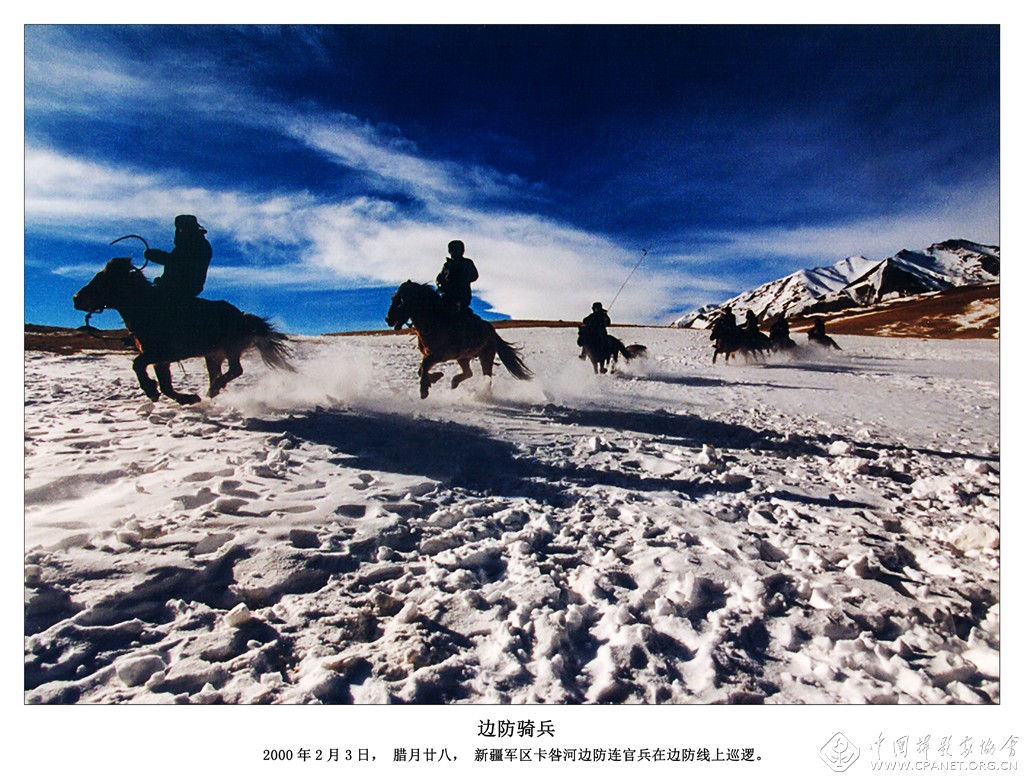

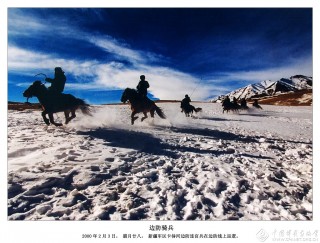

边防骑兵—新疆军区卡咎河边防连官兵春节前夕在边防线上巡逻。摄于2000年2月3日腊月廿八 赵建伟

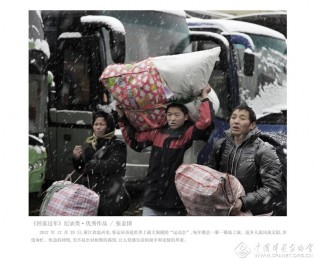

《过年回家》 2007年2月19日,上海开往昆明的火车上,几个大人艰难挤上车后都已经累趴下了。 近30多年来,中国春运大军从1亿人次增长到2016年的近40亿人次,相当于让非洲、欧洲、美洲、大洋洲的总人口搬一次家。袁培德 摄

2012年12月20日,浙江温州市,返乡人流风雨无阻。张金国 摄

2013年3月 春秋牧场 过年,饭前在90高龄德高望重族长带领下,祈福。吴建斌 摄

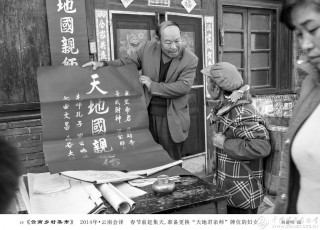

《云南乡村集市》2014年•云南会泽 春节前赶集天,准备更换“天地君亲师”牌位的妇女。 刘建明 摄

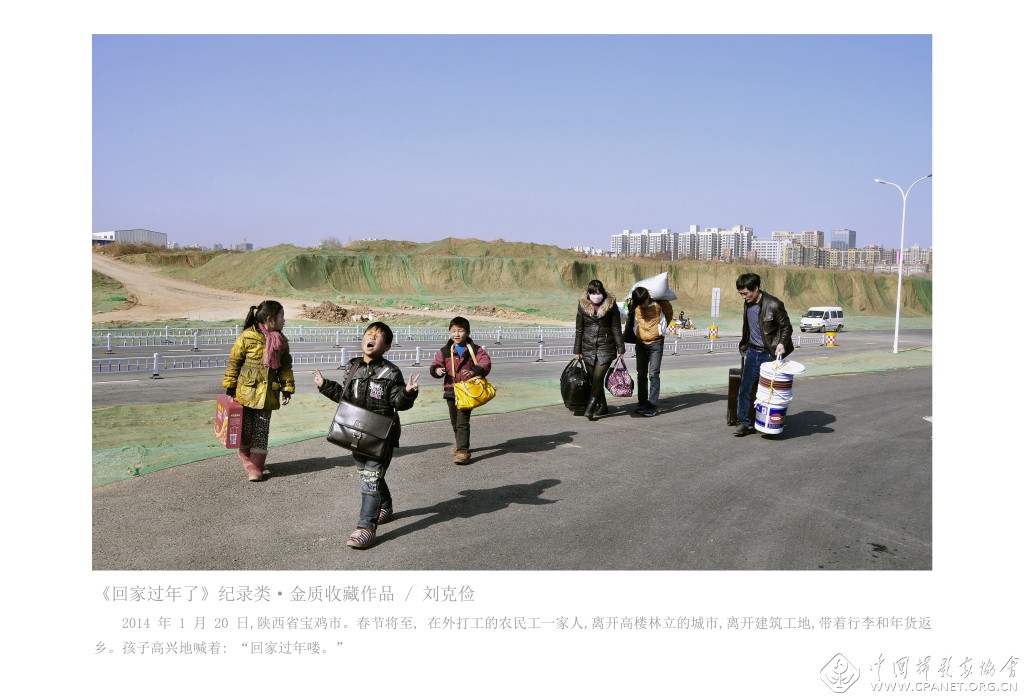

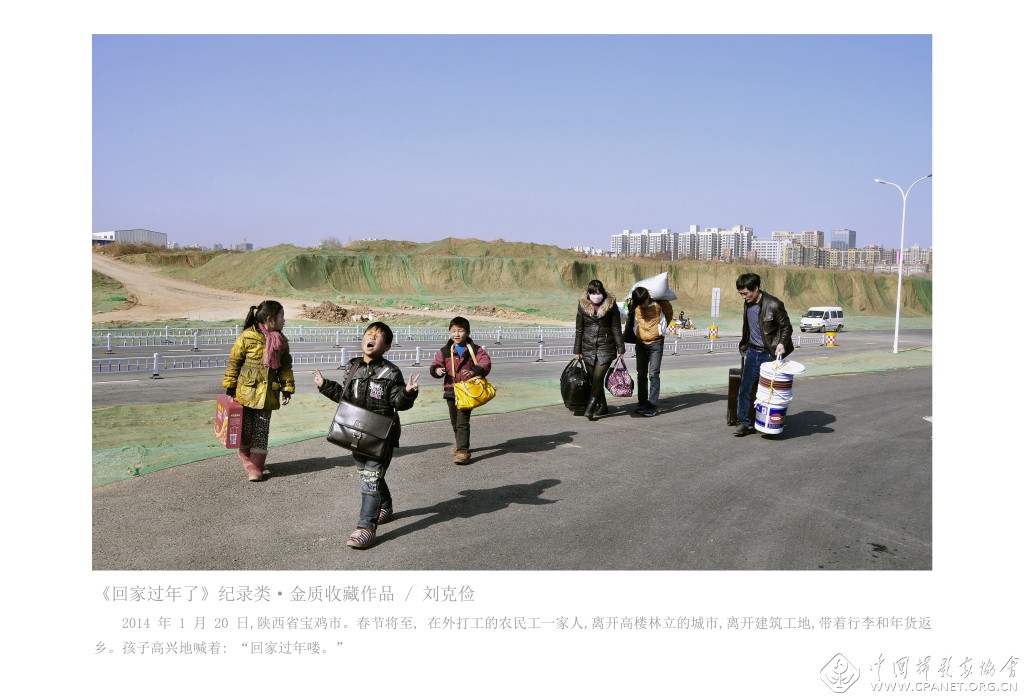

回家过年 2014年1月20日陕西宝鸡,在外打工的农民工一家返乡过年。 刘克俭 摄

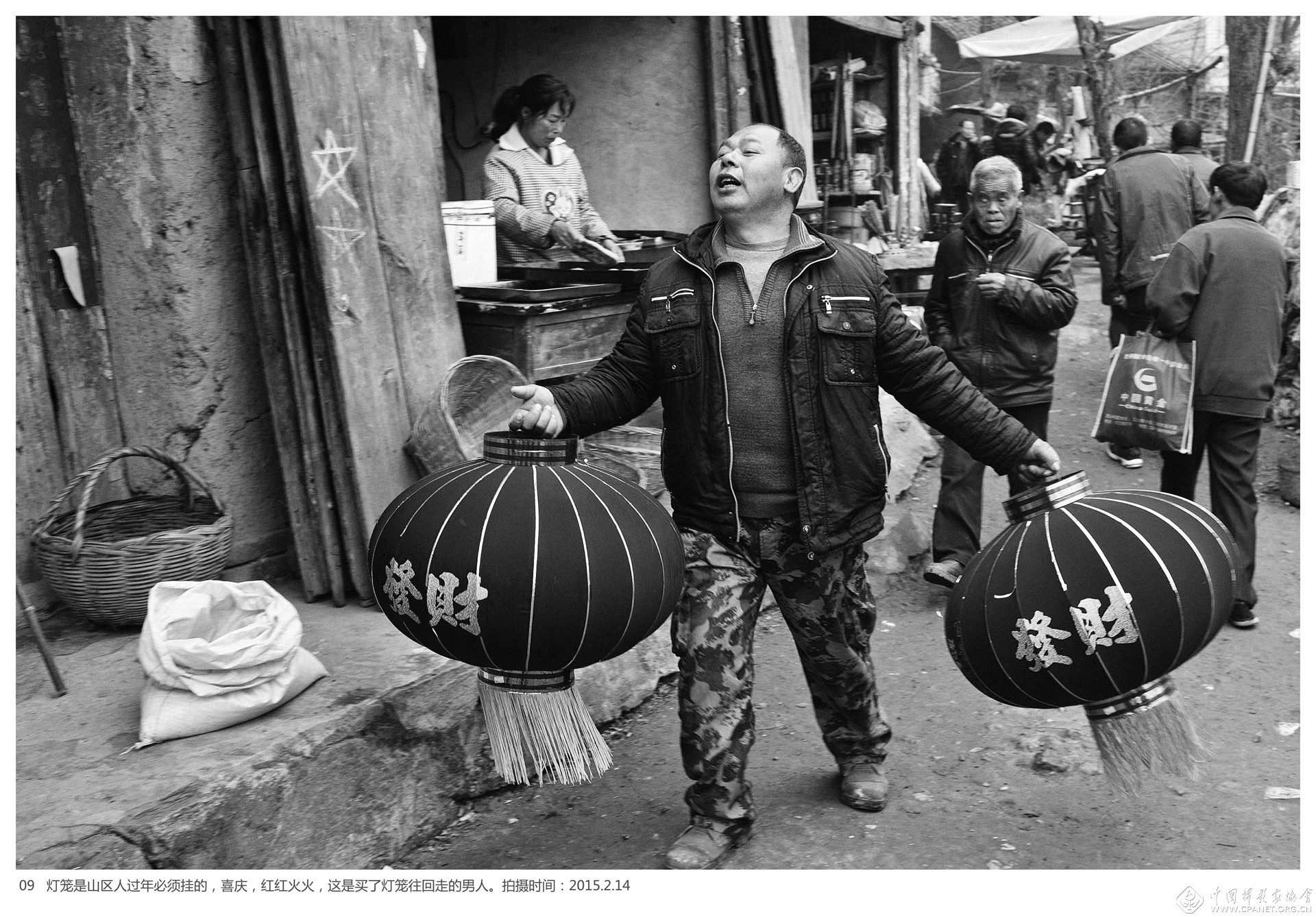

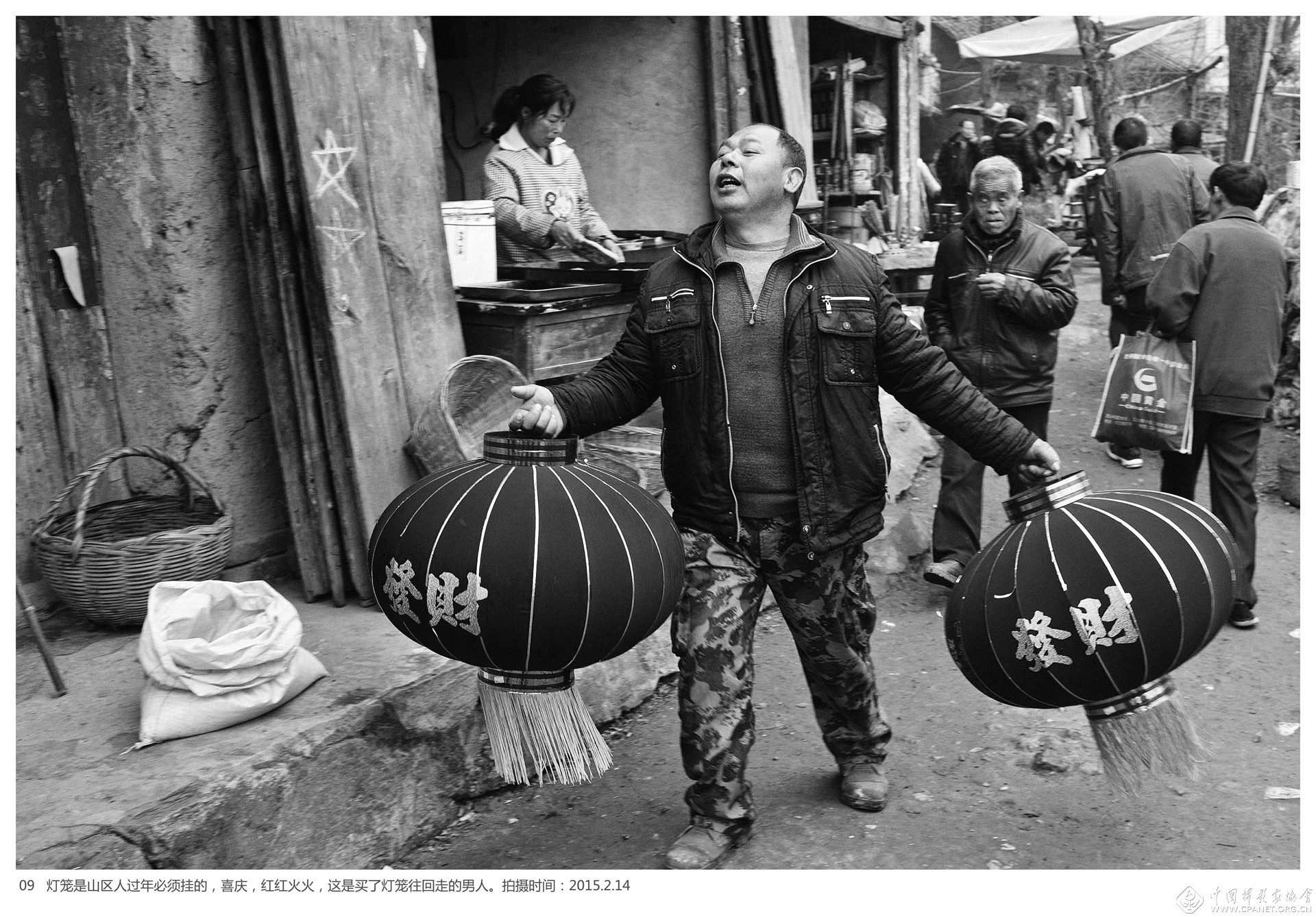

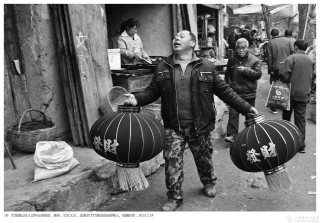

灯笼是山区人过年必须挂的,喜庆,红红火火,这是买了灯笼往回走的男人。拍摄时间:2015.2袁超英_摄

好戏连台-过年时接连不断的好戏连台把整个祠堂挤得水泄不通。吴宗其 摄

街里百姓:过年新装。李学亮 摄

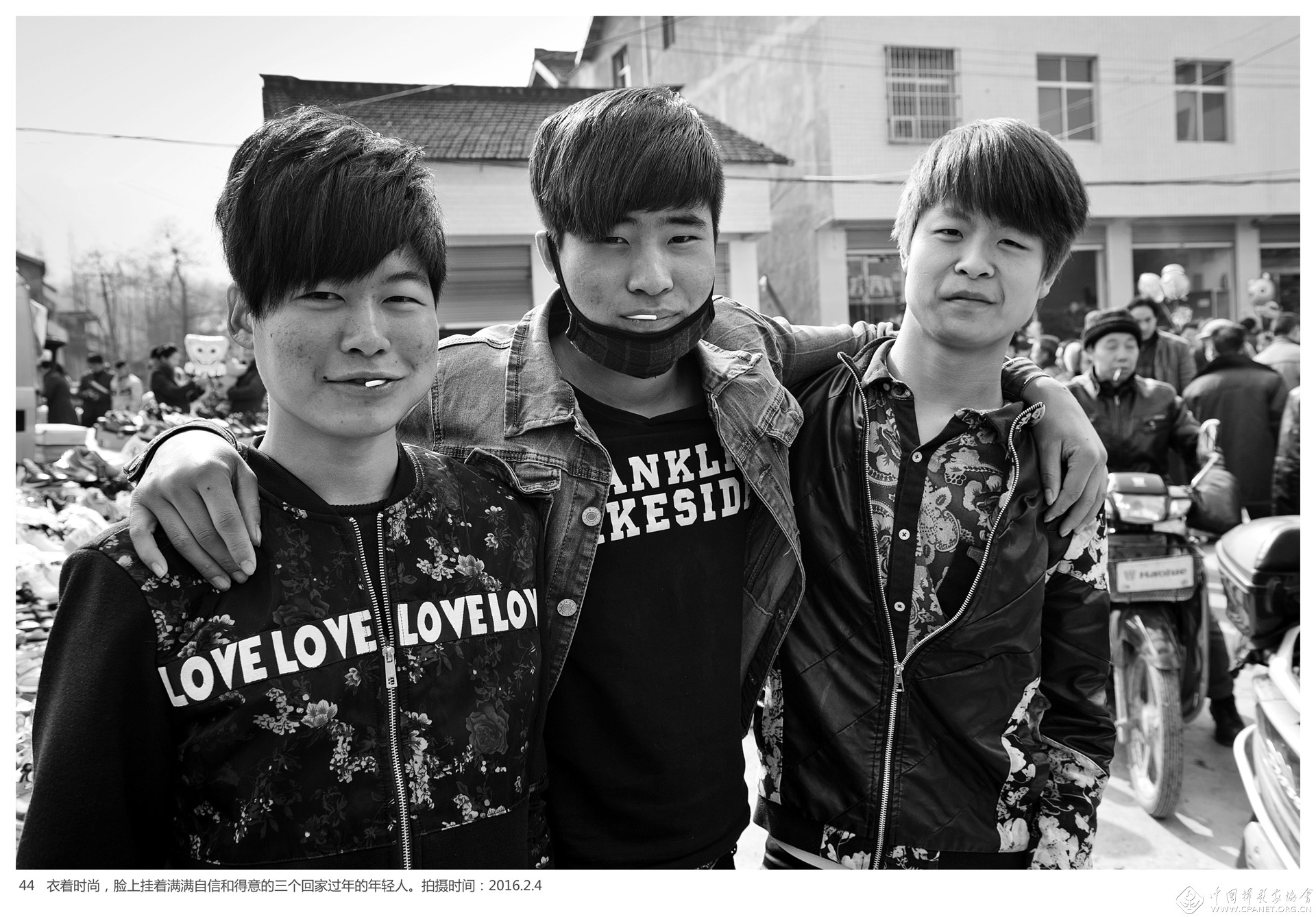

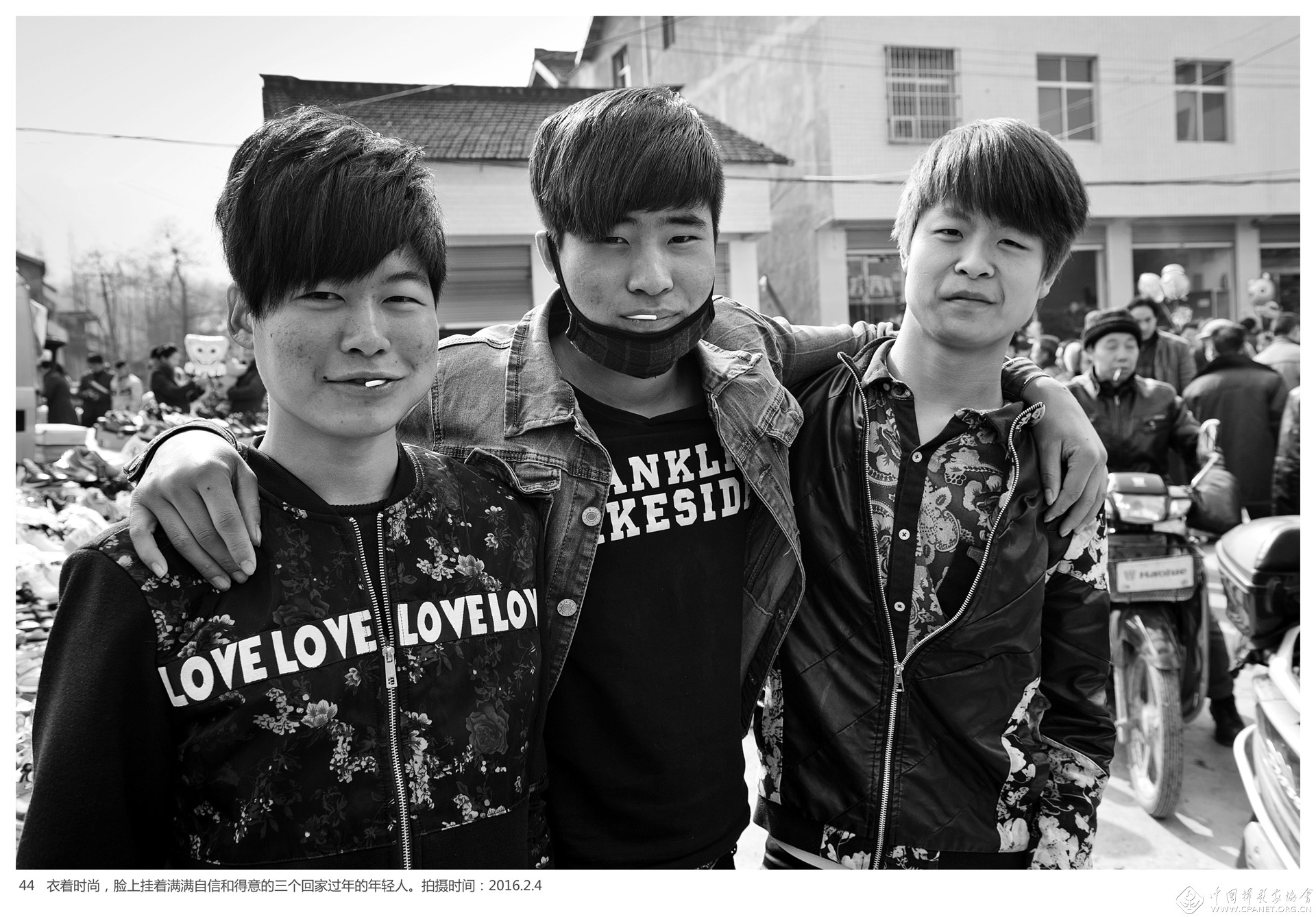

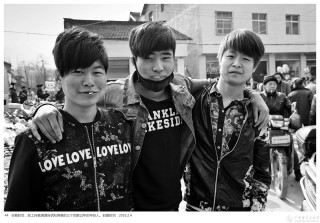

衣着时尚,脸上挂着满满自信和得意的三个回家过年的年轻人。拍摄时间:袁超英_摄

京城春节上河图(九次曝光) 郑庆祥 摄

查看大图

100前年,“作揖”是中国人特有的社交礼节,自春秋时期就已流传,拜年的作揖,又称拱手礼,自明朝以后广泛应用于官俗各类社交场合。拜年时作揖要采取左手包右拳的姿势,是因为中国人的文化传统讲究以左为尊。

100年前,卖冰糖葫芦的流动摊点,孩子们的最爱,那是的小食品比现在少多了,吹唐人、冰糖葫芦,没几个品种,掰着手指头都能数过来。

100年前,摇元宵,现摇现卖,品种也是很丰富!孩子们的最爱。

100年前,

街道上过年热闹景象,图中一看就是富户人家,穿着干净体面,面料讲究,旁边拉洋车的车夫衣着破旧,形成了鲜明的对比。

1954年,东北各地的工人和农民们在春节期间展开盛大的工农联欢活动。图为当东北各省农业劳动模范参观团到达辽宁省鞍山市时,受到工人们的热烈欢迎。新华社发

1954年春节,河北省唐山解家套农业生产合作社的小女孩陈小翠正在试穿妈妈刚做好的新衣。新华社发

1954年,在朝鲜前线某地的中国人民志愿军与朝鲜人民一起欢度胜利后第一个春节。这是欢度春节的集会上,中国人民志愿军战士在表演化装高跷。 新华社发

1955年春节,北京市的小学生们慰问军人家属洪老先生和洪老太太。新华社发

1956年2月12日,爸爸抱着孩子在新城隍庙买兔子灯。

1956年2月12日,春节军民联欢会的一个游戏节目——一口气吹熄所有蜡烛。

1956年2月12日,春节文娱活动在静安区工人俱乐部内的集体舞。俞创硕 摄

1956年12月27日,在《解放日报》在头版显要位置上登载了这样一则消息——《中共上海市委号召全体干部简简单单过新年》,文中号召干部尽量少买年货以满足市民需要,还建议负责干部副食品购买证即日作废。

1956年春节,北京市宣武门外牛街的杨老太太正在看小孙女们游戏。新华社发

1956年春节,《人民日报》、新华社、广播事业局、《光明日报》、《工人日报》、《中国青年报》、《大公报》、《俄文友好报》、《北京日报》编辑部联合举办联欢会。图为相声演员侯宝林、郭启儒在晚会上表演相声。新华社发

1956年春节前夕,四川双流县彭镇供销合作社的流动推销小组把大批年画及文具用品送到农村。这是彭镇乡第一高级农业社的社员们正在购买年画。新华社发

1957年春节期间的上海街头。扯铃摊上发出一片嗡嗡声,吸引了不少小顾客。新华社发

1957年,天津天后宫春节庙会景象。 新华社发

1958年春节,北京市宣武区留学路副食品商店出动流动售货车送货上门 ,为居民服务。新华社发

1960年1月30日,一年一度的北京春节环城赛跑从天安门广场开始。新华社发

春节是结婚的好日子。这是1957年春节,辽宁省沈阳风动工具厂的工人鞠复海(新郎)和俞凤仙(新娘)在婚礼仪式上接受朋友们的祝贺。新华社发

1959年春节,北京南苑人民公社的老太太们跳起了秧歌舞。新华社发

1960年春节,河南省郑州市区古荥人民公社幼儿院的孩子们为敬老院的爷爷奶奶演出小节目,给老人拜年。 新华社发

1961年春节,人们在江苏省南京夫子庙花灯市场上选购花灯。新华社发

冬储大白菜上市,1977 佟树衍 摄

为了体现节日前的欢乐气氛,随便到那里大街门前,可看到这个场景。1982年摄于北京 铁矛

1952年拉萨人民解放后欢度第一个藏历新年 李荣卿 摄

吹波 过年了,阿婆相约扮靓!“喂,你说这个明星的发型如何?”(1992年摄于广州东较场某发廊)叶健强 摄

边防骑兵—新疆军区卡咎河边防连官兵春节前夕在边防线上巡逻。摄于2000年2月3日腊月廿八 赵建伟

《过年回家》 2007年2月19日,上海开往昆明的火车上,几个大人艰难挤上车后都已经累趴下了。 近30多年来,中国春运大军从1亿人次增长到2016年的近40亿人次,相当于让非洲、欧洲、美洲、大洋洲的总人口搬一次家。袁培德 摄

2012年12月20日,浙江温州市,返乡人流风雨无阻。张金国 摄

2013年3月 春秋牧场 过年,饭前在90高龄德高望重族长带领下,祈福。吴建斌 摄

《云南乡村集市》2014年•云南会泽 春节前赶集天,准备更换“天地君亲师”牌位的妇女。 刘建明 摄

回家过年 2014年1月20日陕西宝鸡,在外打工的农民工一家返乡过年。 刘克俭 摄

灯笼是山区人过年必须挂的,喜庆,红红火火,这是买了灯笼往回走的男人。拍摄时间:2015.2袁超英_摄

好戏连台-过年时接连不断的好戏连台把整个祠堂挤得水泄不通。吴宗其 摄

街里百姓:过年新装。李学亮 摄

衣着时尚,脸上挂着满满自信和得意的三个回家过年的年轻人。拍摄时间:袁超英_摄

京城春节上河图(九次曝光) 郑庆祥 摄

《过年》

老舍

早起拉开窗帘举目望去,一夜之间,外面已成了银装素裹的世界。今年冬天雪下得少,似乎缺了一点气氛。这场雪的到来,提示着人们,年已经不远了。是啊,又要过年了,甚至能看到被大雪压弯的树枝也在抖动着春的喜悦。

过年,在感觉中已经有些遥远,甚至没有太多的期盼。在繁忙的都市里,在行色匆匆的人群中,年味越来越淡,有的时候马上过年了,才想起来。最令自己怀念的,还是小时候过的年,虽然那是些久远的回忆,但一切又都是那样鲜活。

我的老家在农村。一到腊月,年的气氛就浓起来了。在村里的供销社,购年货的人络绎不绝。那些传统的年画给我留下了深刻的印象,现在想起来是依然漂亮,那厚厚的纸,散发着油墨的芳香,在幼小的心灵里,已经把它当作是年的象征。

北方的腊八,是一年中最冷的时候。它的特殊意义在于向年又近了一步。每天天没亮就会醒来,一想到要过年了,兴奋的睡不着。村里的老人们开始对小孩子们说:“小孩小孩你别谗,过了腊八就过年。小孩小孩你别哭,过了腊八就杀猪。”孩子们嘻笑着、欢呼着,跑走了。那个时候,并不是所有的人家都能杀得起年猪。而杀了猪的人家都要安排一顿饭,招待一下村邻亲威。我们这些小孩子吃不多少肉,就是图个热闹,屋里屋处的乱窜。

那个年月伙食很差,平时就是苞米面饼子、小米饭,连面食也吃不到。所以过年对于我们小孩子来说那是个解馋的好机会。除夕的前几天,母亲便开始忙着蒸年糕、蒸馒头,前一天才会用大锅烀肉。我则在站在锅台边,紧紧地盯着锅,闻着那飘出的香气,不知不觉着唾液已经流了下来。母亲在旁边看了,便会掀开锅盖,用筷子扎出一小块肉放在碗里,我伸手就拿,顾不上烫嘴,狠狠地咬下去。

我喜欢啃冻梨,吃时发出的“沙沙”声,那白白的梨肉带来的酸甜,总让我回味不尽。当然,也只有过年时才能买梨吃。有一件小事很是难忘:那次母亲买来了冻梨,放在了储存杂物的仓子里。我便偷偷地盯着她,直到她进了屋子。我一溜小跑来到门前,小心翼翼地打开仓门,钻了进去,把关好门,掏了一个梨子就啃。不一会儿母亲进来取东西,一下子看到了我,我竟然有些不好意思,她却笑了笑,拍了拍我的头,没有说什么。吃晚饭的时候,弟弟还在问母亲:“梨什么时候买啊?”我在心里说:哈,我已经先尝到了。

对联也是过年不可缺少的重要物品。那时候的对联和现在不同,都是买来大红纸请人手写的。父亲的书法很好,是我们村里知名的先生,所以到我家来求父亲写对联的人都排成了队,过年的这两天是父亲最忙碌的时候。我在旁边地看着那黑亮亮的毛笔字写在红纸上,有说不出的羡慕。当红红的对联贴到墙上门上,那个喜庆啊,年的气氛立刻就出来了。

小时候的我喜欢穿新衣服。除夕的头天晚上我会把新衣服拿出来,翻过来掉过去地看,想象着明天就要穿上了,那个高兴啊。一年到头能穿新衣服的时候是很少的,一般都要到过年。睡前早早地把小脚洗干净,把新鞋、新袜摆在枕边看着,后来就睡着了。有时会做梦,虽然不知道自己当时的表情,但小脸上肯定带着甜甜笑意。

除夕也叫年三十,家家张灯结彩,人人喜气洋洋。在那个年月,恐怕只有在过年的时候才能看到大伙的脸上洋溢的笑容。除夕一大早,我就被鞭炮声从睡梦中惊醒。父亲也会在我们的耳边说,快起床吧,过年了,早点放鞭炮。我们便一咕噜地爬起来,穿好新衣服、新鞋,跑到外面放鞭炮。然后等待我们的便是饭桌上香喷喷的饺子了。

我们北方过年的高潮是除夕之夜,最重要的活动叫发纸,一般都是在子时,也就是二十三点到凌晨一点。传说那时候南天门会打开,天上的神仙会鱼贯地下到人间,所以各家有供奉神灵的,都要出去“请”。当然,也有的人说,相当有“福气”的人会看到南天门开,那样的人以后一定会享受荣华富贵,只是没有人能证实罢了。

在欢笑声中白天很快就过去了。夜色渐浓,万家灯火在冬夜里跳动着,映衬着白白的雪,描绘成乡村最美丽的夜晚。除夕的夜充满了祥和与神秘。在人们的眼里,从这里仿佛能看到美好的明天。

在发纸前父亲总是提前把鞭炮拴在一根大杆子上,靠在墙角就等着放了。十点左右,周围的村子就开始发纸了。鞭炮声此起彼伏,响个不停,火光将天边都映得发亮。十一点半了,父亲便把我们几个都叫出去,开始忙活,有的点鞭炮,有的点一堆火,母亲则在屋里做饭。篝光燃起,鞭炮声也响彻夜空。火光映着红红的笑脸,我们围着火堆跳着,叫着,跑着,那一刻,感觉自己是世界上最幸福的人。

三十的晚上是要吃年夜饭的。全家人坐在一起,团团圆圆地吃着饭,说说话,其乐融融。这时吃的饺子都是肉馅的,还会在里面放一枚硬币,谁要是吃到的话那就预示着一年将有好运相伴。小时候,一次哥哥给我夹了一个饺子,我便边吃边玩,大伙也吃的热火朝天,可是盘子都见底了也没吃到硬币,最后在我的小屁股下面发现了它。

年夜饭后有“守岁”之说,所谓“一夜连双岁,五更分二年”,据说要是能一夜不睡的话,一年之中头脑都清醒。我们几个小伙伴打着灯笼,出去玩,到别人家的院子里拣落在地上的鞭炮,有的回来之后还可以放。当然,如果玩累了,随便到哪家,都会好吃好喝地招待我们。

难忘的年夜总是过得很快。天亮了,村边响起了欢快的锣鼓声,原来是大秧歌开始拜年了。人们相互拜年,串门,整个小村又在年的气氛中沸腾起来。

时隔多年,一些往事都已淡忘,但儿时过年的情景却永远地留在了心中。

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 责编:九儿

责编:九儿 2018-02-12

2018-02-12

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台