自述

《柔软的刺》,“我”的构建与认同

杨博炜

“美并无其他起源,美只起源于伤痛。每个人都带着独特的各自不同的伤痛,或隐或显,……当他想离开这个世界感受短暂而深刻的孤独时,他就隐居在这伤痛中。”

正如让热内在《走钢丝的人》中提及的,“伤痛”更像是“一种隐秘而痛苦的心灵”。我所一直关注的,是关于青少年成长过程中的“困惑”与“伤痛”,青少年作为一个阶段或是过程,是由自体到外部寻求性对象的变化。青春期的阶段中,对自我的质疑,对性的疑惑,通过叛逆建立自我等等。我所拍摄的对象便大多是在这一过程当中的青少年们,拍摄中我就对于青春期的年轻人群当中的精神世界和青少年们不同的状态进行记录与尝试提出问题以及探寻亲密关系下更深层的人们的内心世界。

从摄影被称之为“有记忆的镜子”“灵魂摄取术”开始,似乎就不可否认肖像摄影本身实际上是关于摄影师与被摄者的一种私密行为。不同于绘画,摄影的直接性的确更具备了些许攻击性质,使得如何处理被摄者与摄影师之间的关系渐渐成为摄影师的一个能力。从“高艺术摄影”到“自然主义摄影”中关于寻求真实的转变,从“堪的”到“直接摄影”中对于摄影自身语言的探索与寻求技术与语言的统一,以及承接了直接摄影与新客观主义摄影的尤金阿杰和奥古斯特桑德的摄影,到当代的“导演摄影”等等。摄影师这一角色不断在寻求关于画面的真实,叙事与自身观点的恰当的比例。

《柔软的刺》,是我于2013年开始拍摄的一个拍摄计划,起初的原因是在关于青春期叛逆的回忆以及离开家人与家乡后对于朋友的想念,便开始了关于家人朋友的肖像的记录,以及记录位于家乡的景观与对于我有着重要意义与记忆的场所。想在通过肖像与地景的叙述来完成关于我对于童年的回忆的一组作品。在这组品中,我通过结合了大量街拍,地景,以及摆布的具有象征意味的景观作来尝试进行情绪的表达与叙事。

在这组的拍摄过程中,我从新小说派文学的写作方式中受到启发,尤其是罗卜格里耶的《窥视者》,通过他者与客观视角的细部去描绘了一个事件的方式让我有了这个想法,即通过拍摄朋友亲人来完成一次对于我自身的叙述,《柔软的刺》便是,实际上是关于“我”的一次“自拍”与“自述”。这些经过我摆布拍摄的肖像实际上是我尝试将自我的情绪通过被摄对象来进行演绎。无论是我拍摄的家人还是朋友,都是关于拍摄者,对我的一次次的扮演。于是在后期的拍摄中我通过回忆青春期对我影响深刻的小说动画或是电影,截取其中的片段通过导演摆布朋友或者家人来演绎。同时结合一部分截取瞬间的日常与刻意摆布的景观,通过更像是电影中的蒙太奇片段的形式来共同表述关于人物内心,关于我的想法以及通过形式的改变来描述人与人之间的关系。其中有我对于城市的幻想,也有关于我对家的理解的具象化的符号。

“只要将感受推进到洞察力所能容许的最大范围,就有可能试图达到真相存在的最深层,即真实的境界,我们真正的感受。”

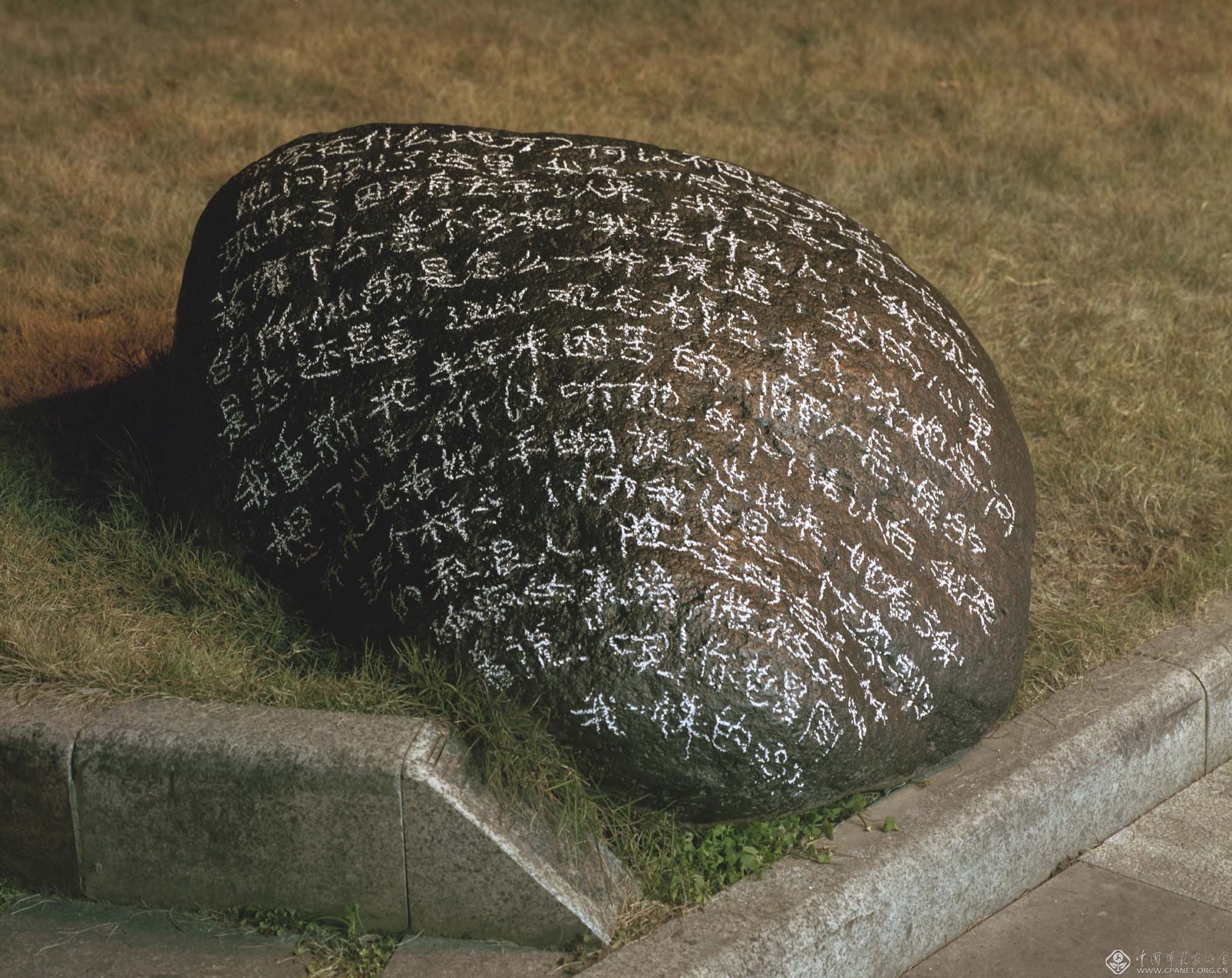

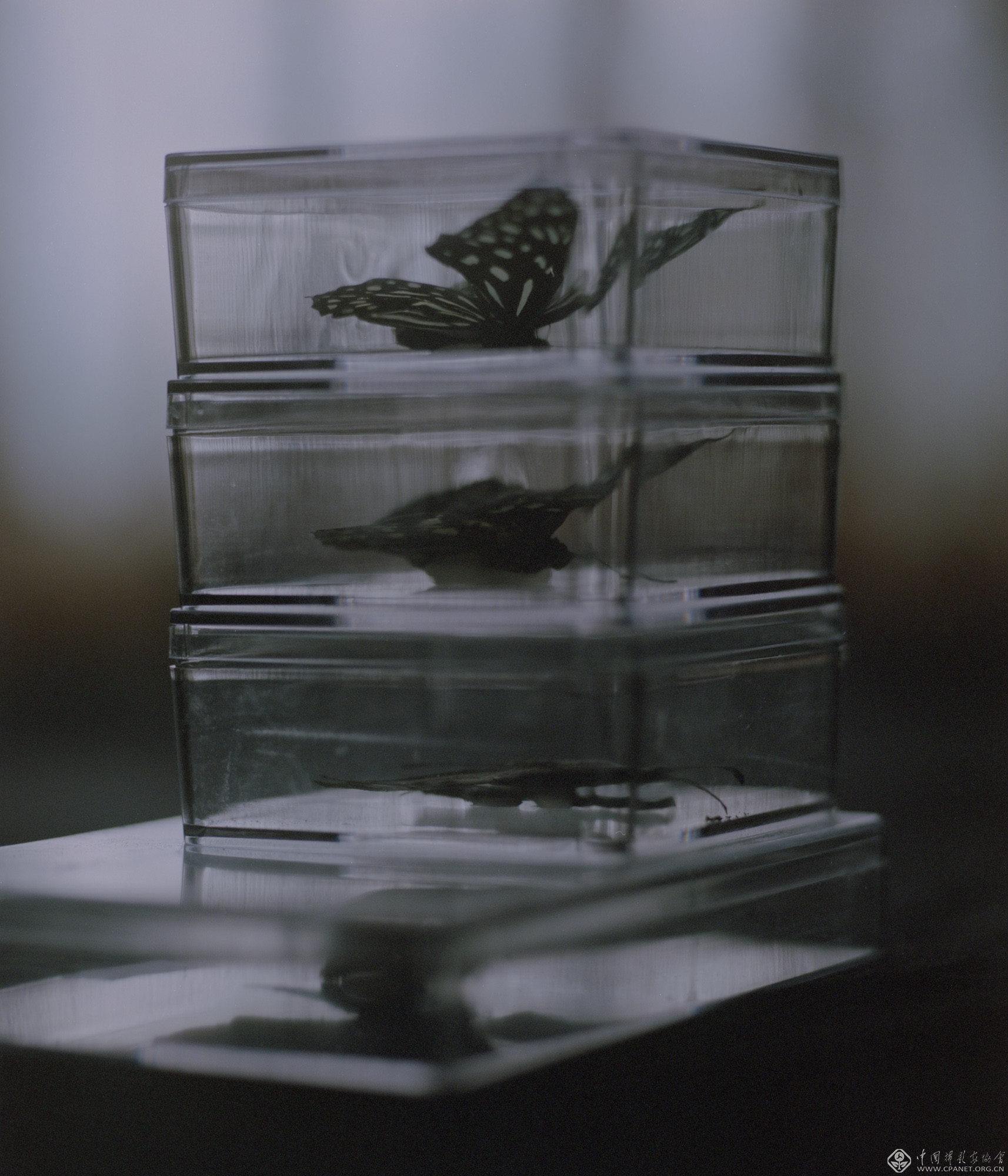

普鲁斯特对于小说的创作的观点我认为也同样适用于纪实摄影的创作过程中,我在创作过程中并未去想过明确定义自己的影像,在我看来摄影最后还是关于自己的观点与态度。那些试图去进行客观叙述的纪实摄影实际也是离不开摄影师的态度与角度,就算是贝歇夫妇的“冷面”摄影,其创作本身既是一种态度。我的创作离不开对于现实的描绘,但我通过对于人物的导演与摆布,试图剖去人物的个性,而留下共性,那便是关于“我”的描绘,更像是映射着有“我”的肖像的镜子。并不是扬凡艾克画中那样具象的镜面,这是被打碎穿梭在整组影像中的镜片。镜子与梦境总有着联系,如同《红楼梦》里的风月宝鉴,真实与虚幻,关于现实以及欲望,终于南柯一梦,在《柔软的刺》中我也通过穿插看似不真实的景观试图营造一种类似梦境的体验,无论是画面里被乌云追赶的蝴蝶与蝴蝶标本,还是迷雾里似曾相识的白昼,陌生或是熟悉,在我的影像里关于现实的真实性与影像本身的真实性同样值得考虑。

我从小在一个信奉基督的家庭环境中成长,对于忍让,克制与爱的学习在我的成长过程中不可或缺,爱是牺牲,这影响了我很多。关于我拍摄的肖像,我并未刻意去选择那些精致完美的场景或是面孔,我希望我的影像带来更多的是关于情感的克制,对于“爱”的情绪的传达与面孔的描绘。同时电影学院的学习经历让我更加会去关注画面中细节的表现以及日常事物中的隐喻与比喻的视觉联系。伯格曼对于心理的描绘,或是塔可夫斯基与拍拉杰诺夫在画面中关于诗的表达都给我的拍摄带来很多启发。通过影像,我尝试将那些正在发生的,或是“曾在”的,记录下来,更像是表现我的想象里的真实。同时这组照片通过一个非线性的多张叙事用更接近拼贴的形式来进行表述。隐喻与象征穿插在我的影像中,使得原本破碎片段更像是零散画面化的诗句关联并一同叙事。如象征了家庭关系的石头,或是鱼的状态和情绪。

的确,通过这些模糊性别的青春期中青少年们肖像与关于我身边亲人友人的肖像以及一些关于意象与地景的影像,通过影像中微弱的共鸣,我试图来描述自己的经历与我的状态。“刺”是关于我与家,人与人之间的关系的表达,“柔软的刺”,这样的关系是会在你靠近时坚硬犀利,在远离你后变得柔弱像是能够轻易触碰。

作者简介

杨博炜,

1994年生于浙江杭州,

个人网站bowayyoung.com,

2017年毕业于北京电影学院摄影学院,

2015年代表电影学院赴美参加与明尼苏达双城大学学术交流

2016年参加马格南图片社Alessandra Sanguinetti摄影工作坊,

2016年参加拍照吧少年新浪摄影工作坊,

2015年参展Quarter Gallery, 展览 人类影响:环境转变(the human effect:the changing environment)

2016年参展平遥摄影节

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 责编:小A

责编:小A 2017-10-25

2017-10-25

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台