一切尽在不言中

--写在胡力的《城中村遗照》之后

萧沉

中国城市在规模面积上的迅速扩张,始于上世纪末房地产业的膨胀发展以及城市各类基础设施的改造与增建;同时也离不开私家车数量的激增----城市人的生活方式及在交通上的距离尺度改变了,以自行车丈量城市距离远近的时代一去不返。在不知不觉中,以往城市周边的农业化郊区被吞噬,不独农民的村舍,亦包括大片耕地。而被城市吞并进来的郊区农民,正因郊区的城市化而彻底放弃了农耕化的生产生活方式。一些尚未列入拆迁计划的农舍房屋,也使一部分郊区农民转身成为房东……

城中村是近十几年来中国城市扩张之后的一个普遍现象,因简陋破旧而房租低廉,故成为外地人进入城市务工群体的栖居地。胡力所拍摄的这个城中村是河南-郑州的“常寨村”,位于扩张后的郑州市区东北部边缘地带。据胡力介绍,暂居在这里的人很杂,诸如各类外地进城的底层打工者-小贩-保姆-发廊女-拾荒者,甚或也有暗娼-吸毒者-扒手-刑满释放的无家可归者等,不确定的流民也很多……总之,基本是郑州这座城市的边缘人,少能搞清他们的来龙去脉。

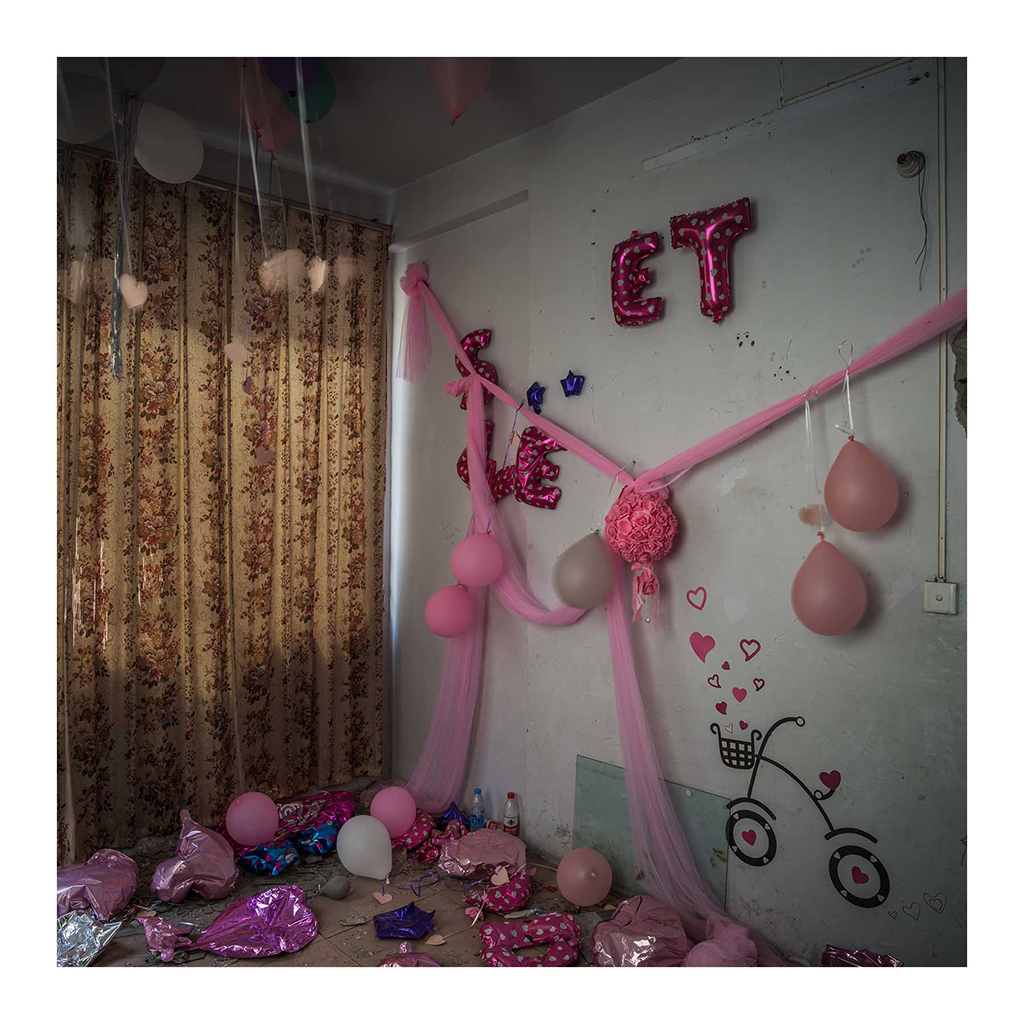

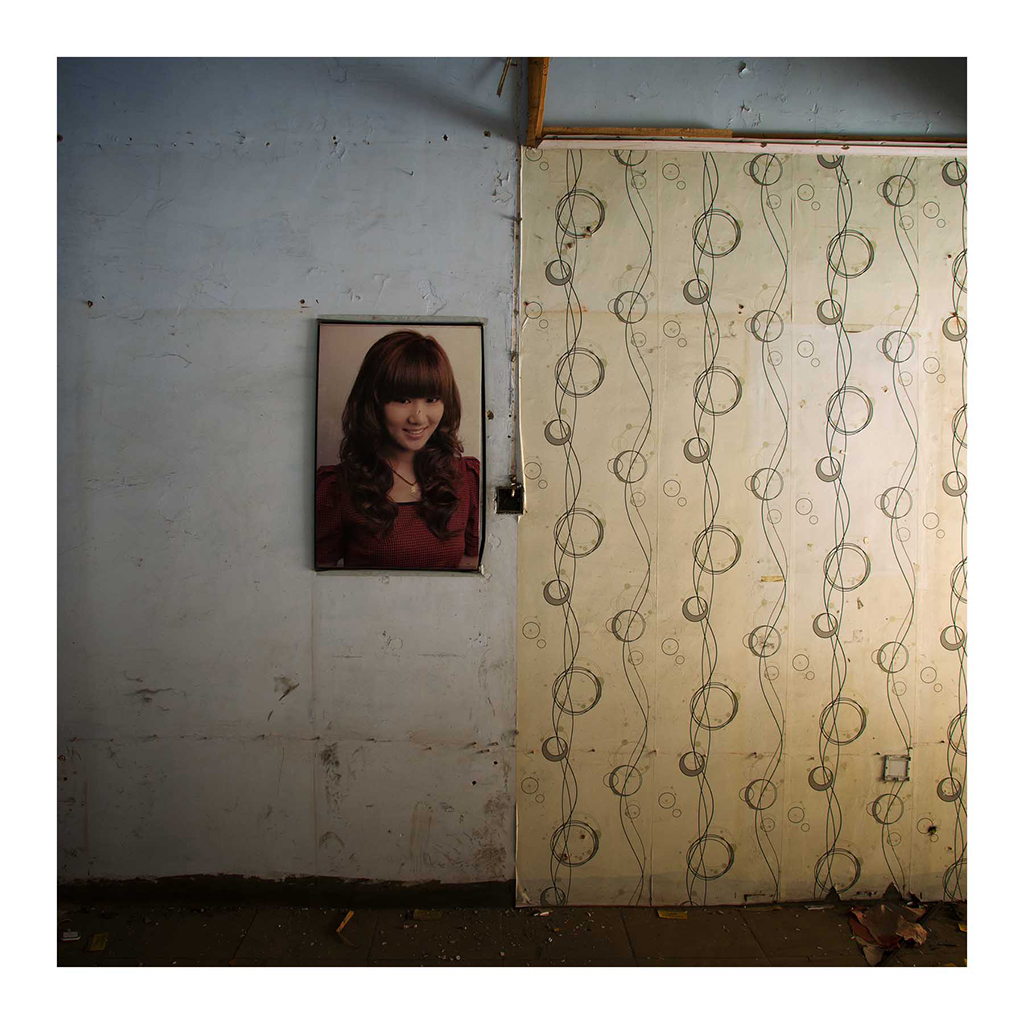

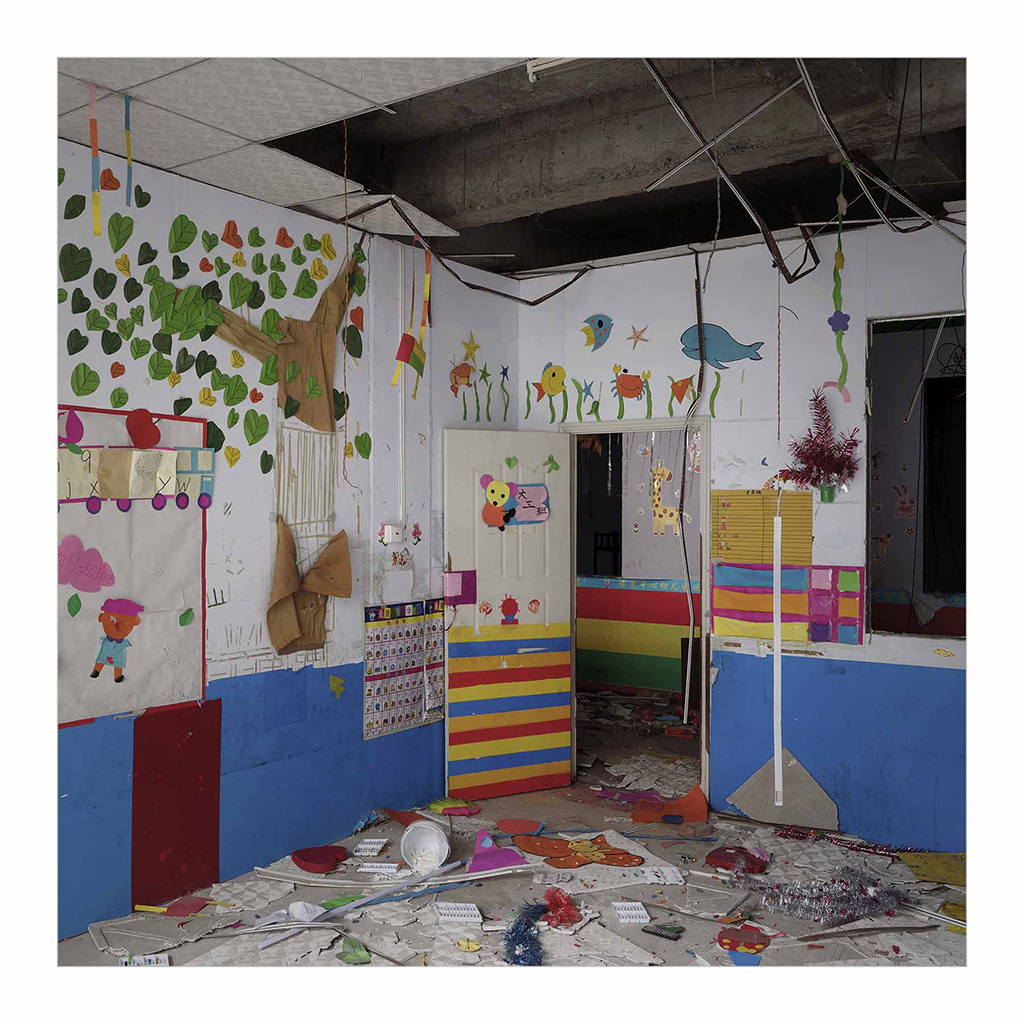

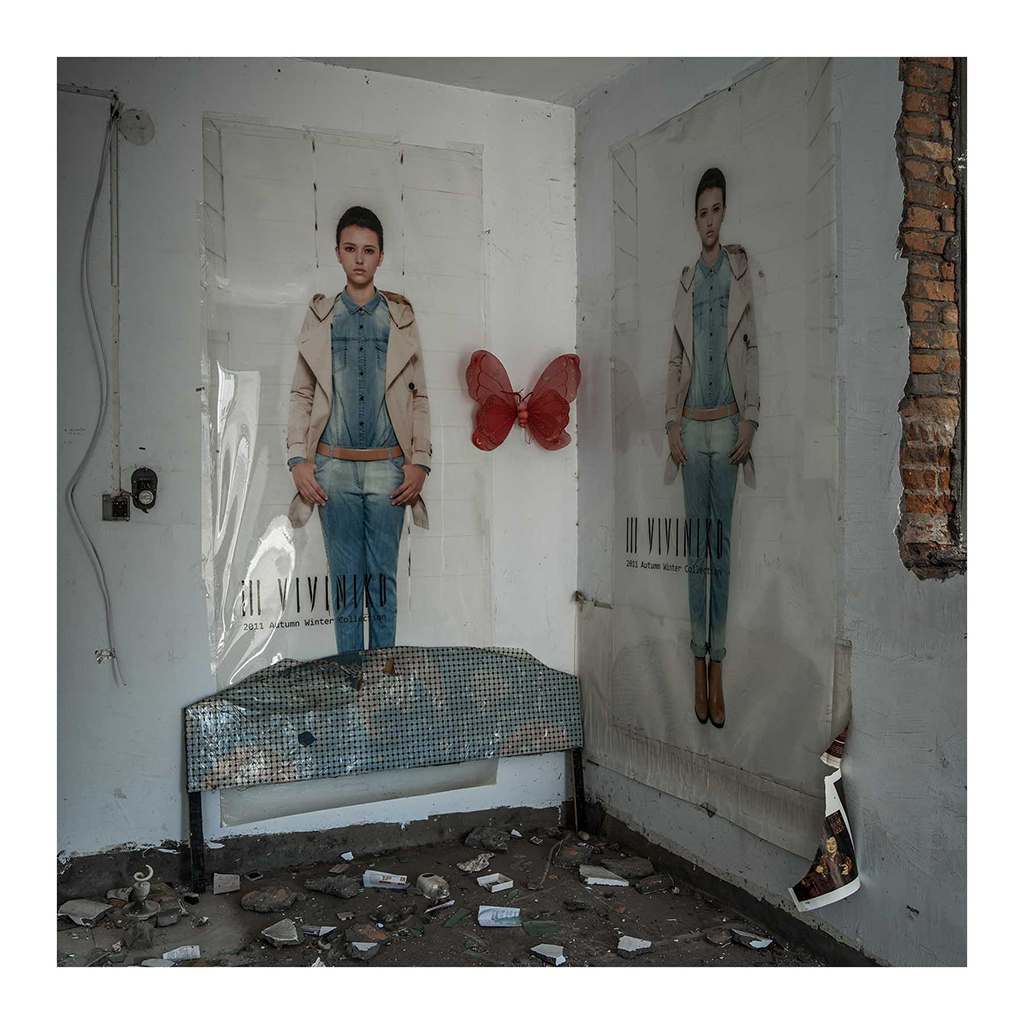

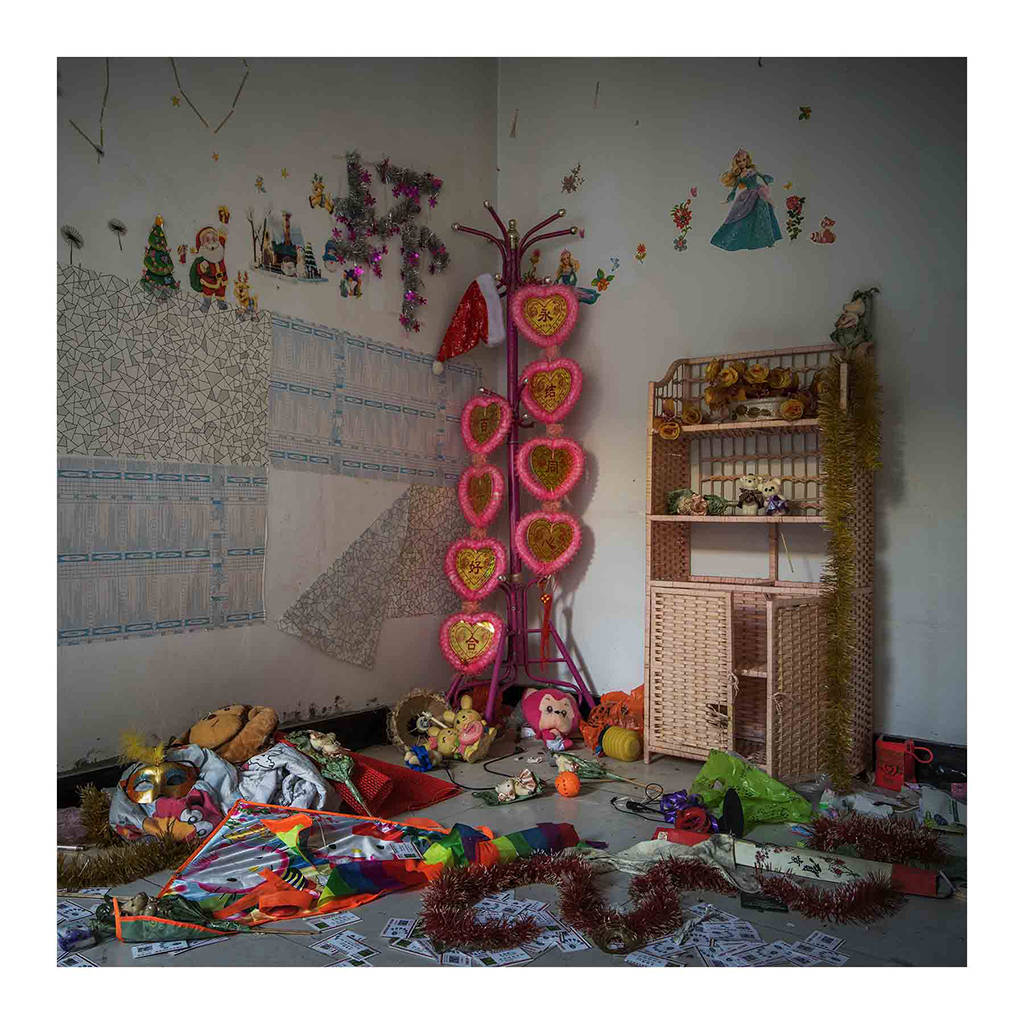

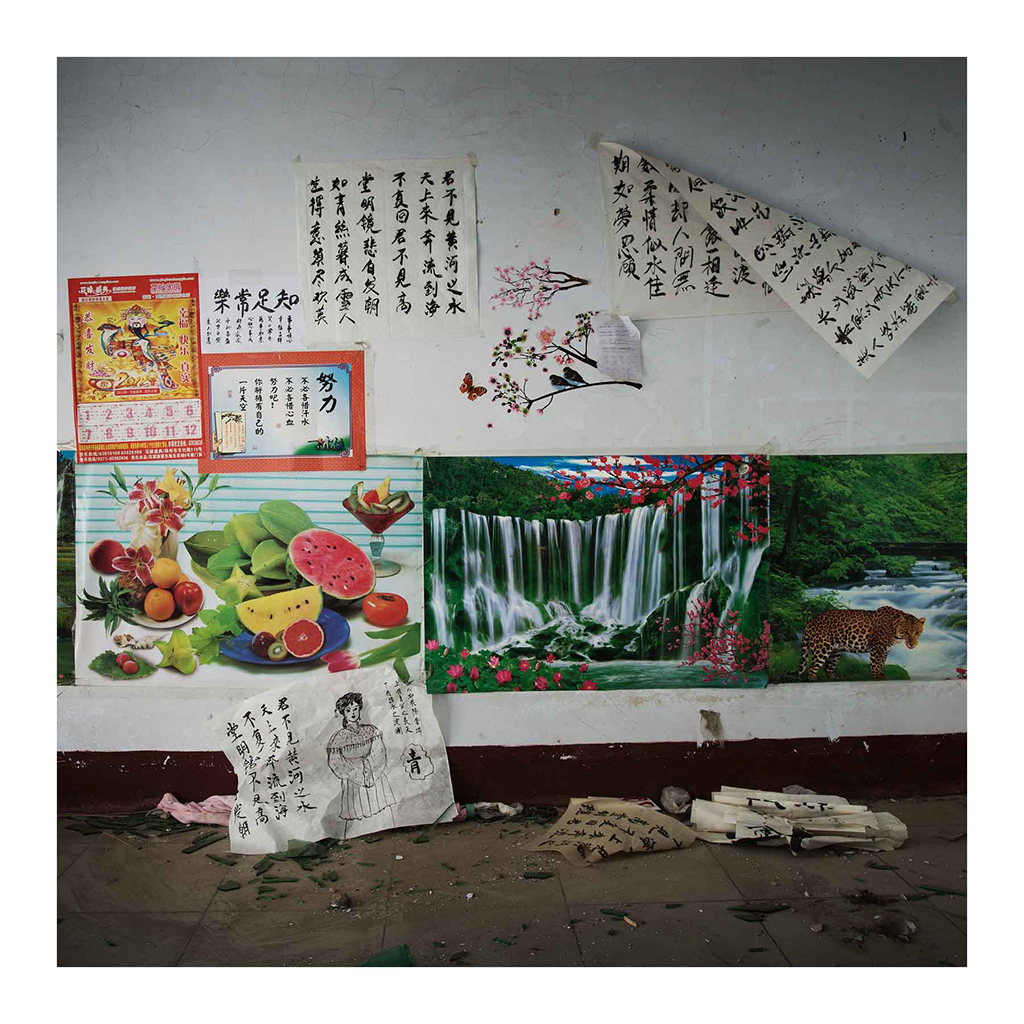

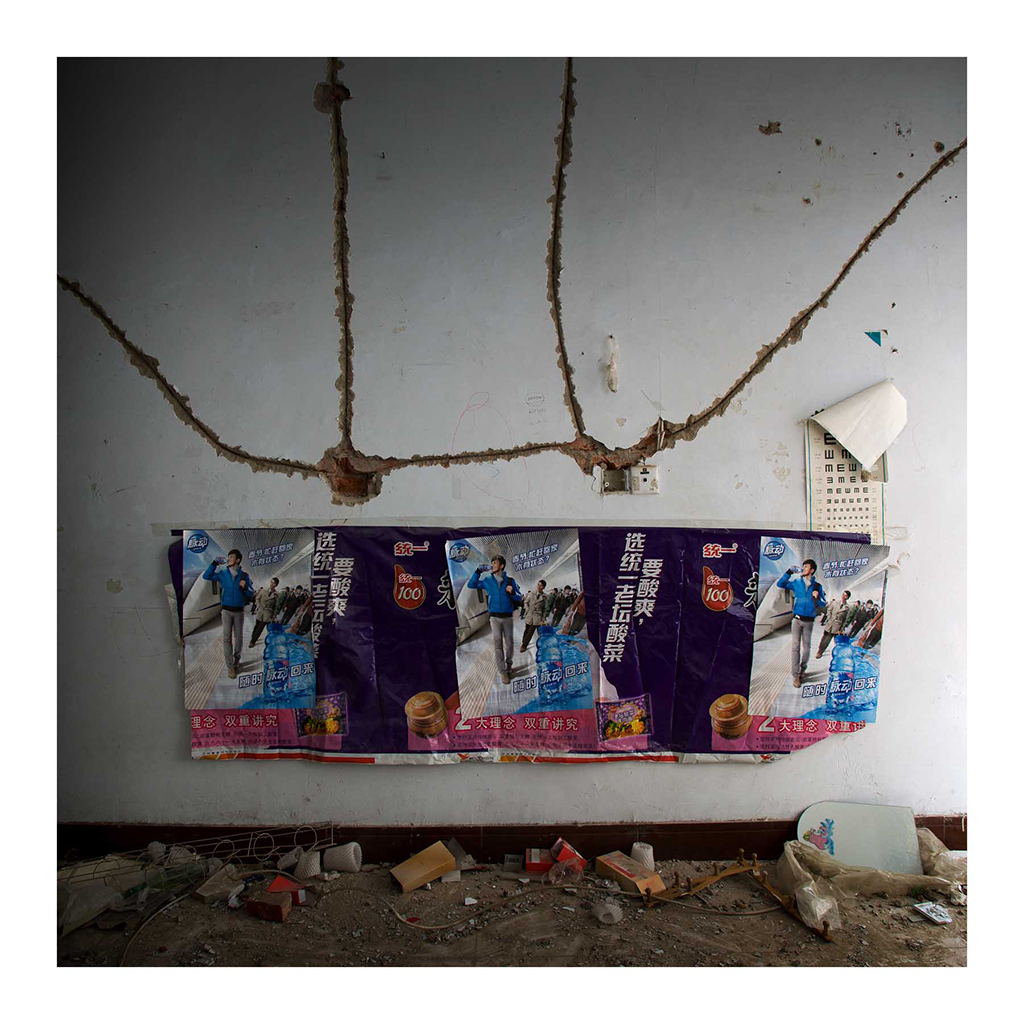

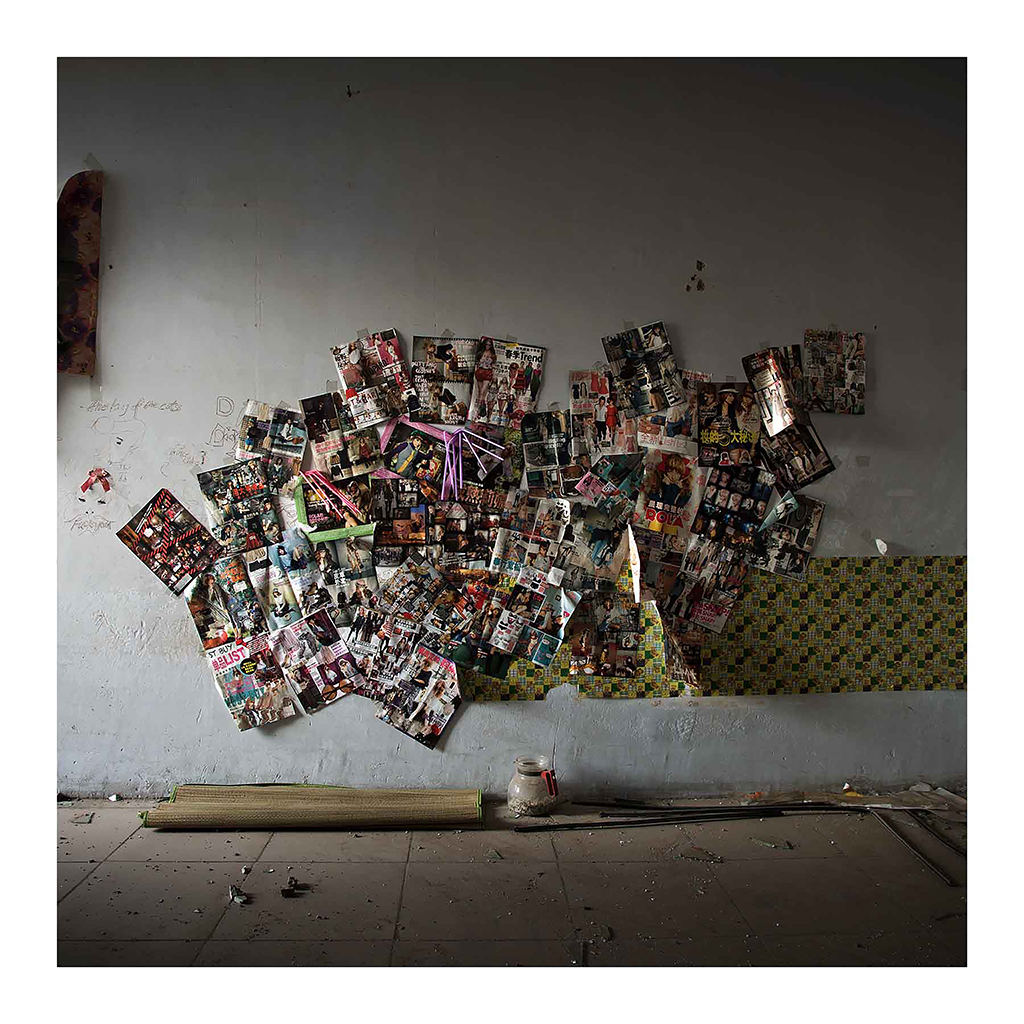

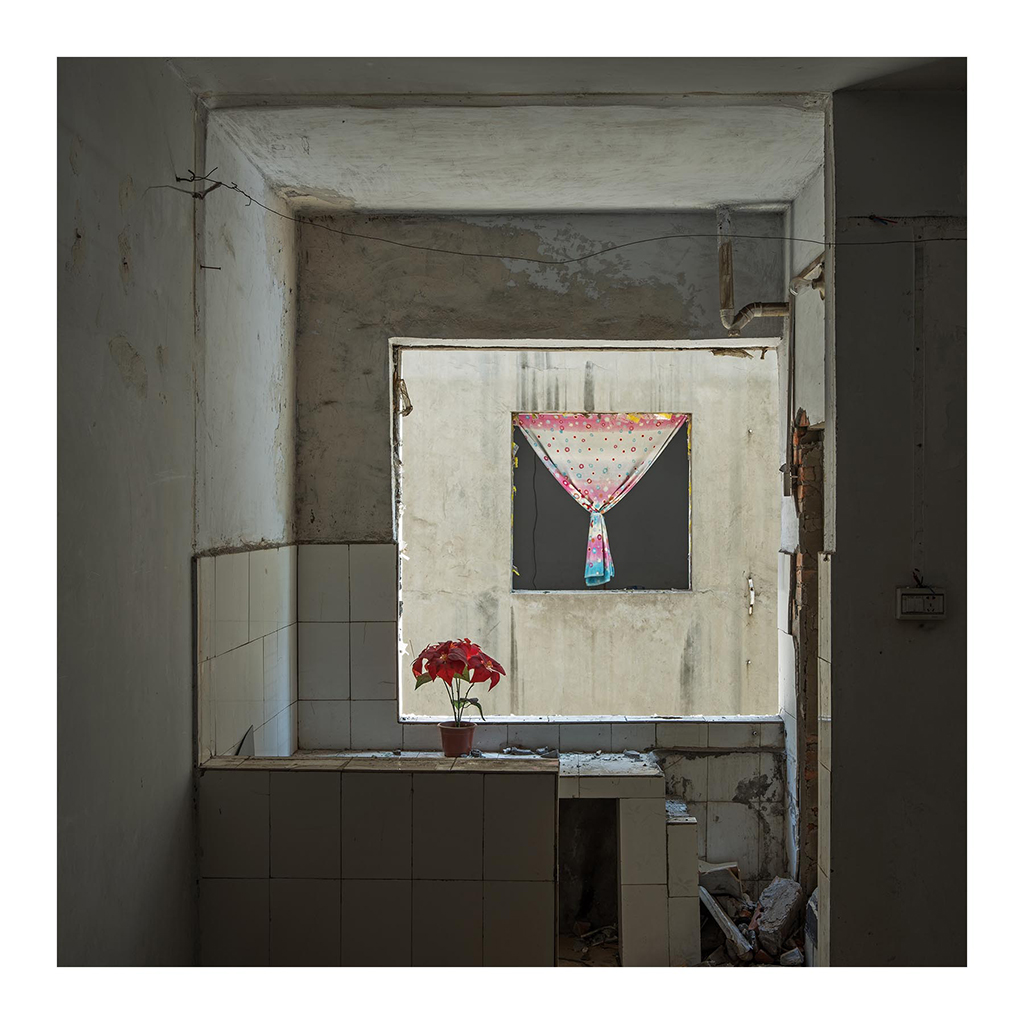

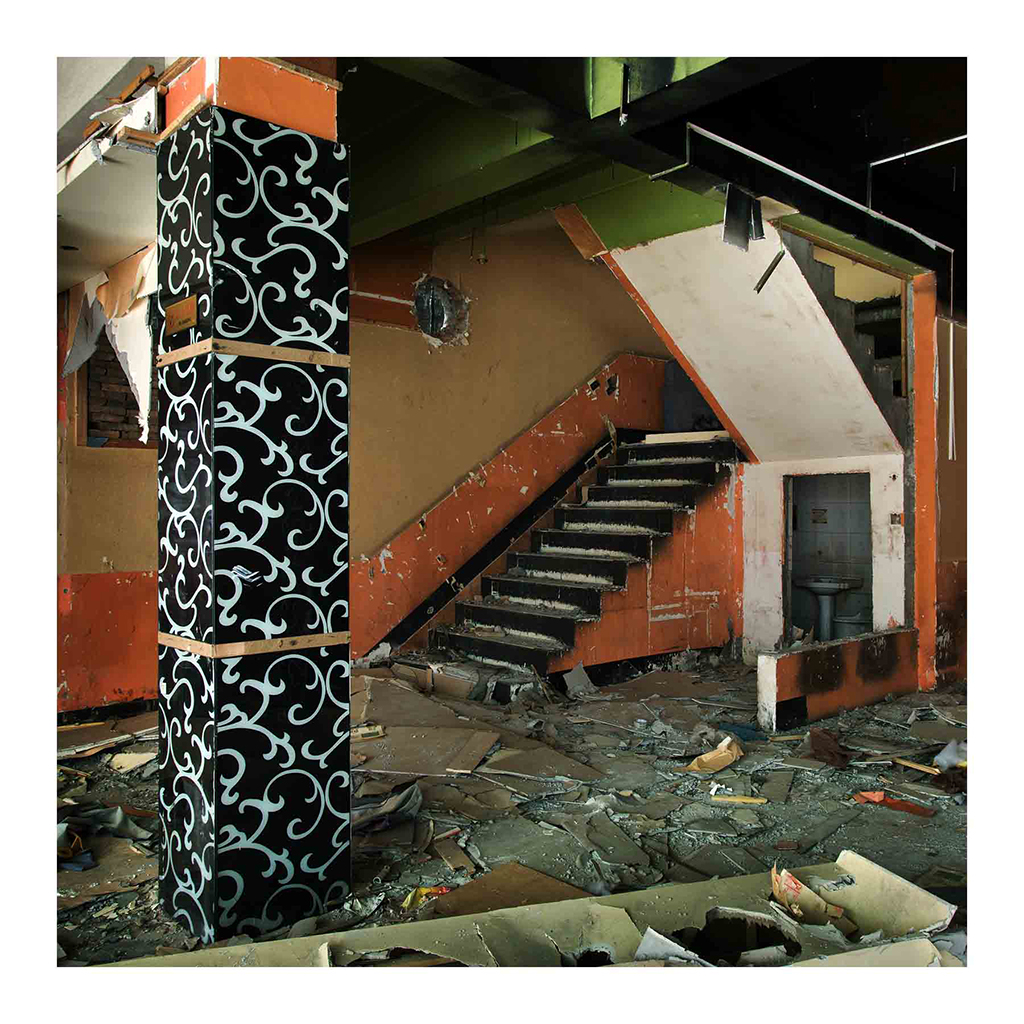

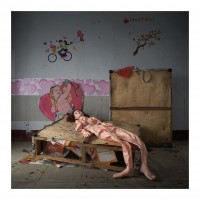

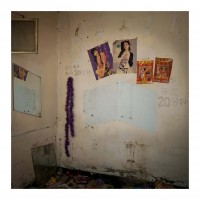

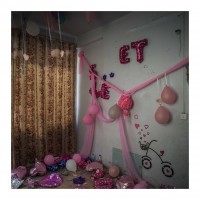

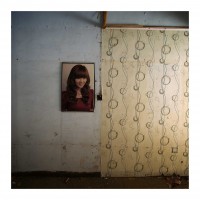

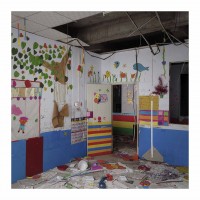

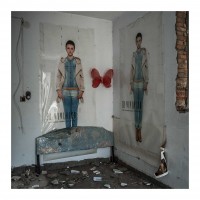

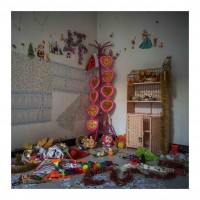

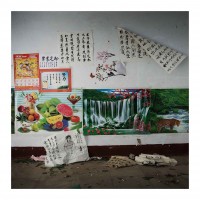

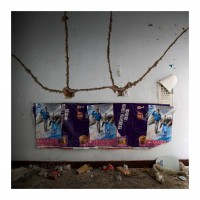

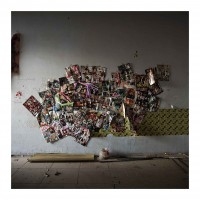

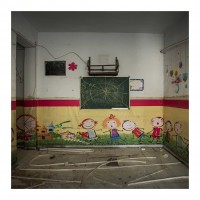

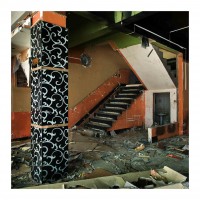

在未实施拆迁前,胡力曾多次来这里勘察拍摄,但因居住在这里的人员芜杂,又多半对持相机的拍摄者抱有疑虑乃至敌意,故无法拍到此一边缘群体相对客观真实的鲜活情景。胡力于是调整了自己的拍摄思路与方式,决定在拆迁之后拍摄人走房空时的场景----是的,仅凭静止在这里的遗迹与遗物,读者照样可获得大量的信息,可想象到这里曾经居住过的那些人与生活,甚至可感知到他们的灵魂与脉搏。这是客体的无人无声的陈列,反比有人有声的生动表现与生动陈述更客观,也更可靠。

胡力告诉我说,他赶在这个城中村拆迁后清场前,在这里整整拍了一周,几乎没有被他漏掉的角落与细节。是的,我能感受到他曾严肃认真地搜索并凝视着这里的一切,并为这一片狼藉的世俗生活遗迹,留下了一张张意味深长的遗照----街道间那无比落寞的红沙发、屋壁上追求各色生活意趣的海报墙贴、技艺尚浅的书画墨迹、吊瓶-镜框-财神-明星-视力表-儿童画,甚至也有丢弃的充气性玩偶以及“每次服务限时20分钟”的性服务规则告示……

这个名为“常寨村”的城中村,今天已然从这座城市中抹去了,只剩下村名和继之而来的新建筑群;不,或许连村名也将成为历史,后人只会在地方志里才能找到。而胡力用彩色方画幅框定的“常寨村”遗照,究竟想说什么呢?没想说什么。许多摄影,干嘛非要明确地说出点什么?!照片摆在那里,每个观看者皆会有自己的观点,一切尽在不言中……

2013年9月6日于天津

首页

首页 来源:影像国际网

来源:影像国际网 作者:胡力

作者:胡力 2017-04-01

2017-04-01

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台