我曾用凝重的影调表现矿工,或许那是一种流行的被强化的意象,但包含着我深切的感动。

在持续的接触和观察中,我看到了他们作为“矿工”以外更多的更日常的东西,矿工在我的眼中变得更加鲜活和丰富。

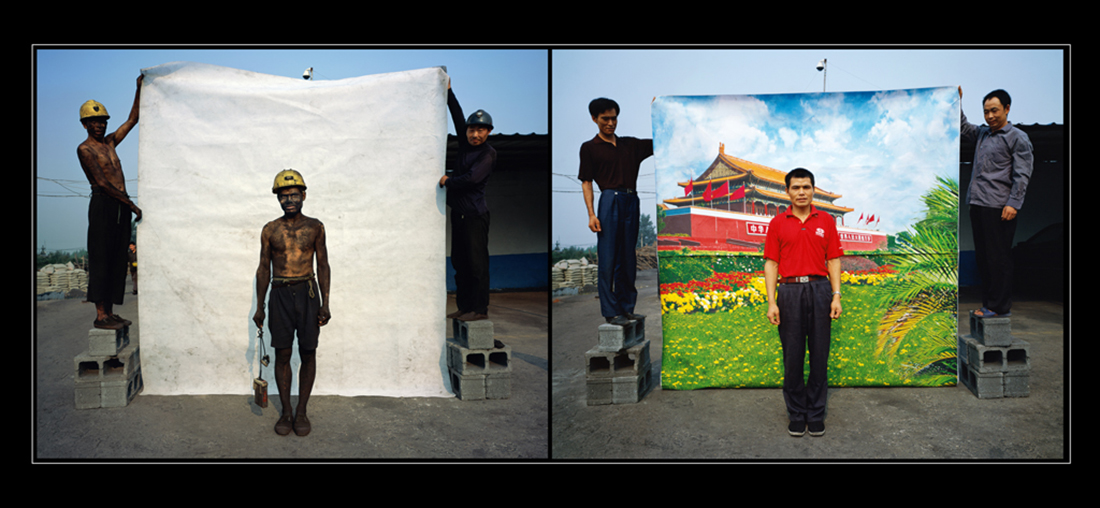

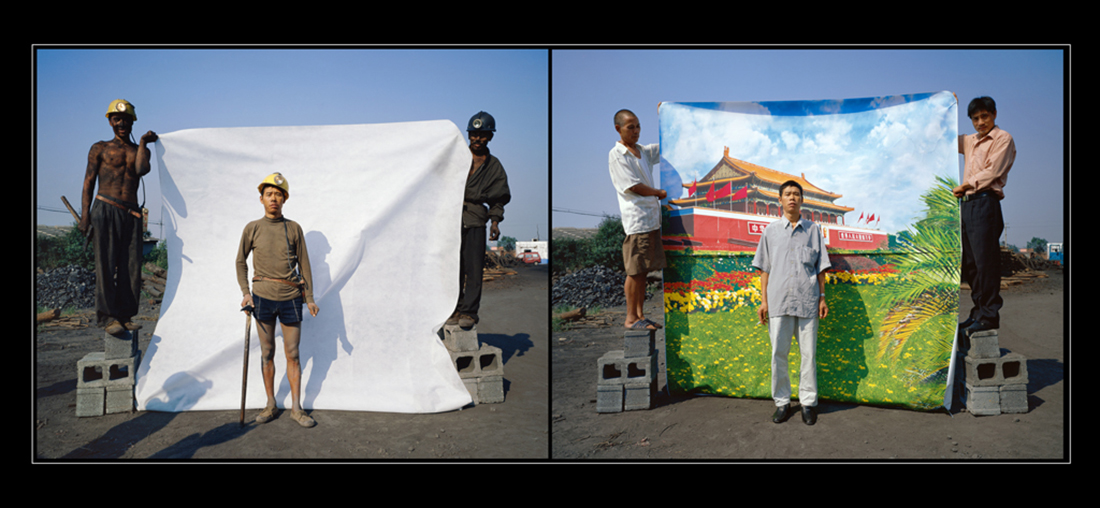

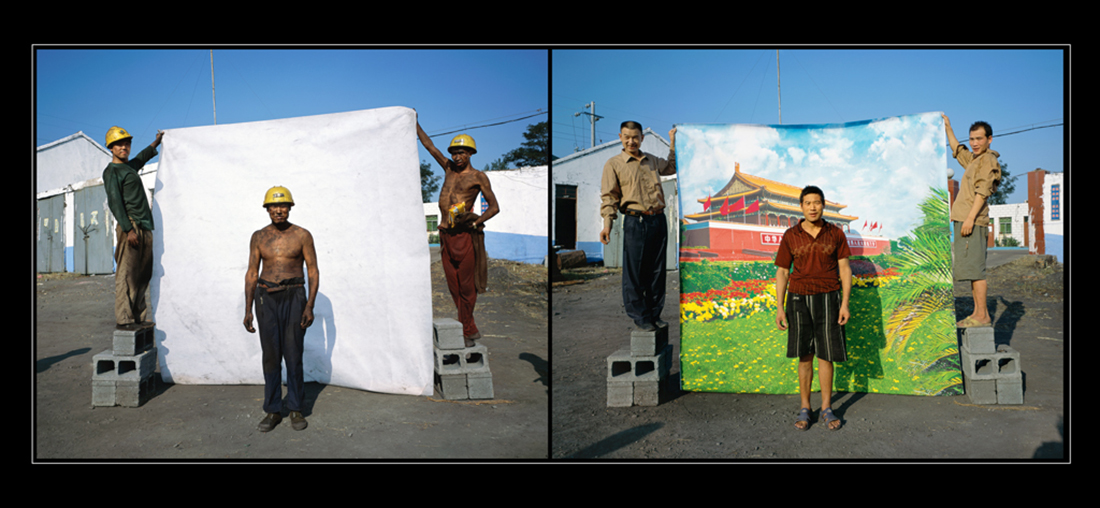

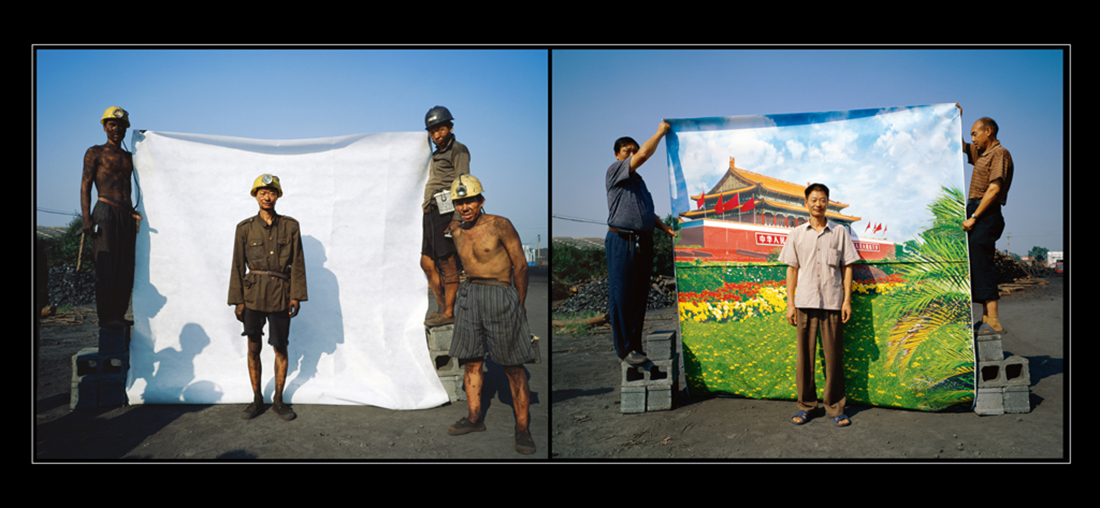

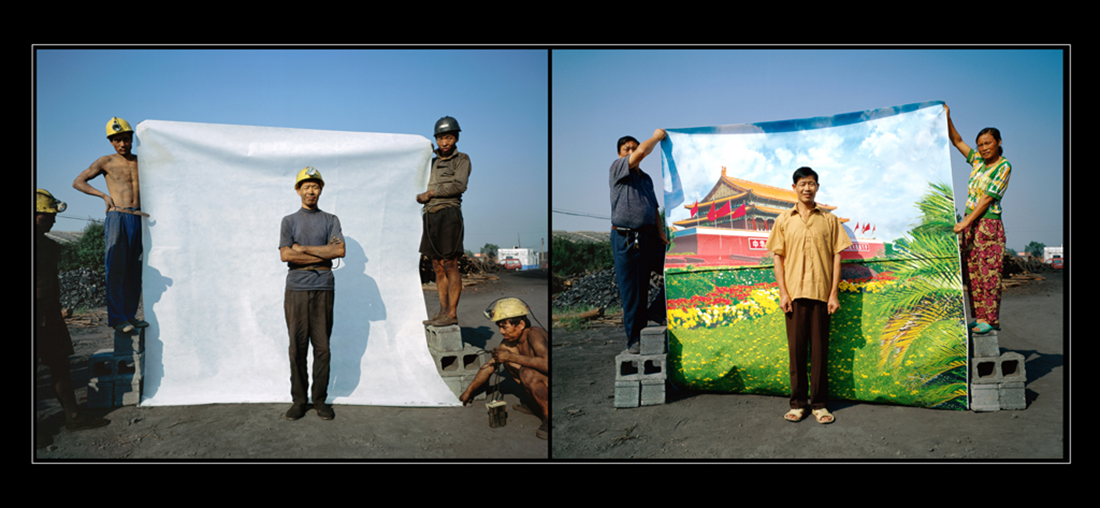

照相这一最日常的并且与我有关的场景,在背景、人物的对比、并置中赋予影像象征意义和表述深度,复杂的心绪充盈、溢出……

2007年8月于郑州

摄影并文:胡力

相关评论:

在中国摄影众多煤矿题材的图像中,满身煤粉、满脸乌黑、仅露眼白和牙齿,已经成为一种矿工的典型形象,代表着艰苦、危险的劳动和牺牲、奉献的精神,并通过持续的传播,化为社会关于煤矿工人的集体意象。这些图像与不断传来的矿难噩耗相呼应,让人沉重。 胡力很早就开始了对于煤矿工人的拍摄,并用这种图式塑造矿工形象,表达深切关注。 2003年他的矿工专集《掘火者》由中国摄影出版社出版,他在后记中写到:“他们涌出井口,仿佛一个个泛着乌黑光亮的‘铅雕’,两眼射着冷白色的光。”他这样描述矿工和自己的情感:“他们在百米深的地下挖掘着,而伴随他们的是瓦斯、塌方、煤尘……,他们是最贴近地球的人,在黑暗中挖掘,献给人们的是火和热。艰苦的生存环境铸就了他们的坚毅,生活的重负让他们选择了无奈,坚毅和无奈是我镜中个人情感的倾诉。”最后他发出了深深的祝福:“愿他们都平平安安地好好活着。”在我看来,《幸福》就是一场游戏,是作者导演的、矿工们共同参与的游戏。故意的“穿帮”点明着这一场景的游戏性质。被摄者面对镜头便正经八百,当起观众或帮手模样生动极了,游戏洋溢着温馨、快乐的气氛,有一种很阳光的情调,还有些许轻松的调侃。这些矿工大部分还是几年前胡力镜头里的那些“坚毅和无奈”的“掘火者”,胡力已经与他们打成一片,此刻与他们共同着游戏的快乐。 ——陈晓琦

在过去,照相,是老百姓日常生活中的大事,无论对于个人还是一个家庭,都是隆重的并具有仪式意义的事件。照相背景与道具的选择,通常都直接地体现了人们对于幸福生活的向往。胡力特意在照相的神圣与庄严几乎完全被消解的当下,重回过去。而且,重回我们曾经的政治生活。胡力选用了两块截然不同意义的背景布,一块空白,一块鲜花丛中的天安门。毫无疑问,这两块布的向征意味都是极为明确的,一是证件照的背景,用以作为个人身份的确证;一是纪念照的背景,在国家符号背景下的民众崇尚与向往。这些照片都被用以“幸福”命名。胡力没有选择那些被频繁使用的物质化的符号来表达幸福的概念,而是继续沿用过去时代的中国幸福标准。对于这些生活在煤矿的普通工人而言,幸福到底意味着什么?胡力的影像不是明确了幸福的情境,反而令我们感到了更多的疑惑。——李媚

胡力今年54岁,是河南摄影界的一匹黑马。他在2000年政府机构精简中要求提前离岗,正式从事摄影。胡力的人生很丰富,文革、知青、当兵、放映员、入党、提干、参战、文秘、领导,这些关键词可以贯穿他的大半生。而这些阅历对他的人生观、价值观、以及做人做事的风格都有极大的关联。胡力镜头前的所谓“矿工”,其实都是河南地方私人小煤窑雇用的“农民工”,在中国工业化建设和农村向城市化进程中的社会大背景下,胡力的矿工系列作品更具现实意义!胡力固执的手持哈苏相机,用50毫米广角和120毫米微距镜头,采用摆中抓拍的方法和矿工贴近对话,此时他看重的是人与人之间的心灵感触,而对所谓绝对的清晰度并不太在意。这是一种语言方式,同时也是一种影像态度。胡力用自己特有的方式将内心的感受全部落实在那些庄严的黑白肖像上,他们的躯体和煤矿交融在一起,就象“一个个泛着乌黑光亮的‘铅雕’,两眼射着冷白色的光。”这些光影饱含着人性的力量,直逼我们的心灵。——姜健

首页

首页 来源:影像国际网

来源:影像国际网 作者:胡力

作者:胡力 2017-04-01

2017-04-01

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台