再谈坚持

胡武功

西安建筑科技大学教授、博士生导师,陕西省摄影家协会主席、著名策展人、摄影理论家

几年前,我为“以记录的名义”摄影展写过一篇文章《坚持》。几年后,同是上次办展的几位摄影家又一次举办展览并邀我写点东西,友情至此,难以推却。

陕西封闭,陕西人顽挚,陕西人难以“放下”。这些虽不合时宜,却也因此成就了他们的个性和影像的品格。翻看他们的作品,与上次相比,除了掌控影像语言能力有明显提高外,在关注影响人的生存的社会问题上,在把握人性和人的深层情感上依然显得力不从心。但他们坚持摄影本体,张扬纪实精神没有丝毫的动摇和改变。

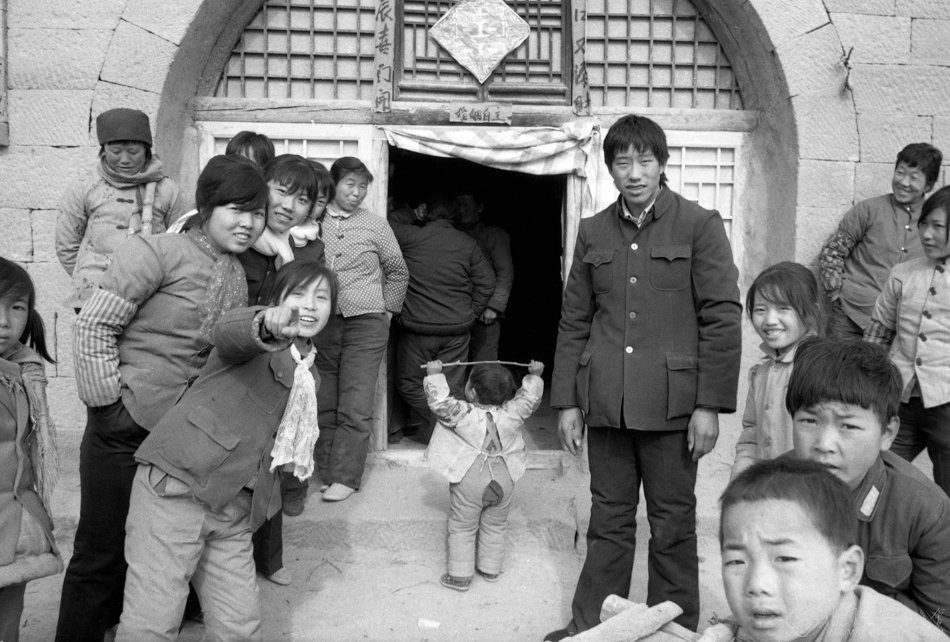

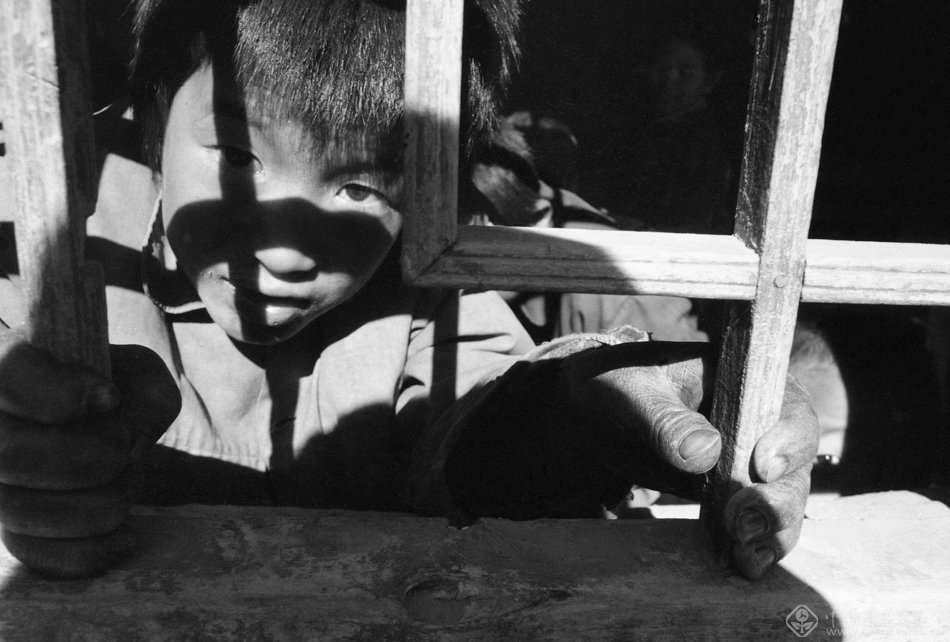

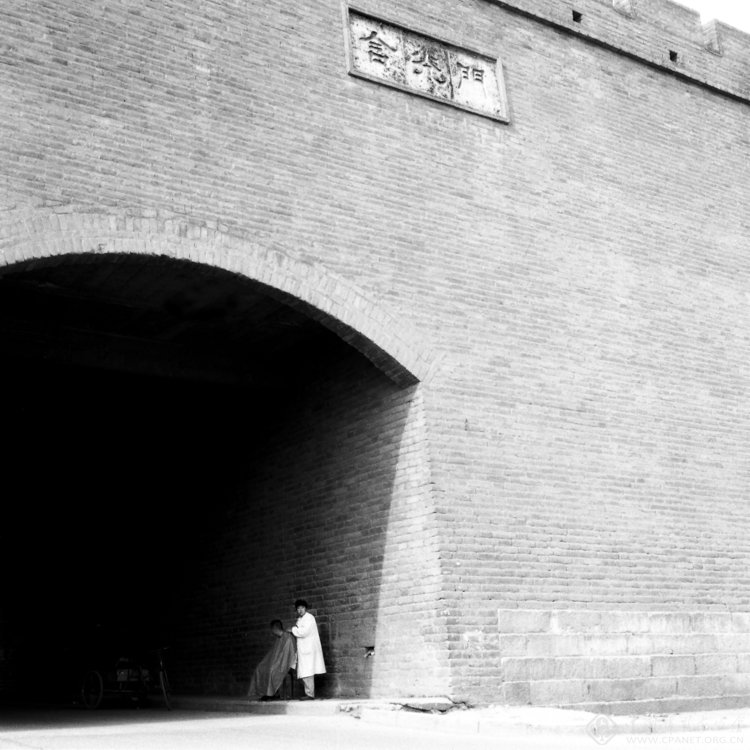

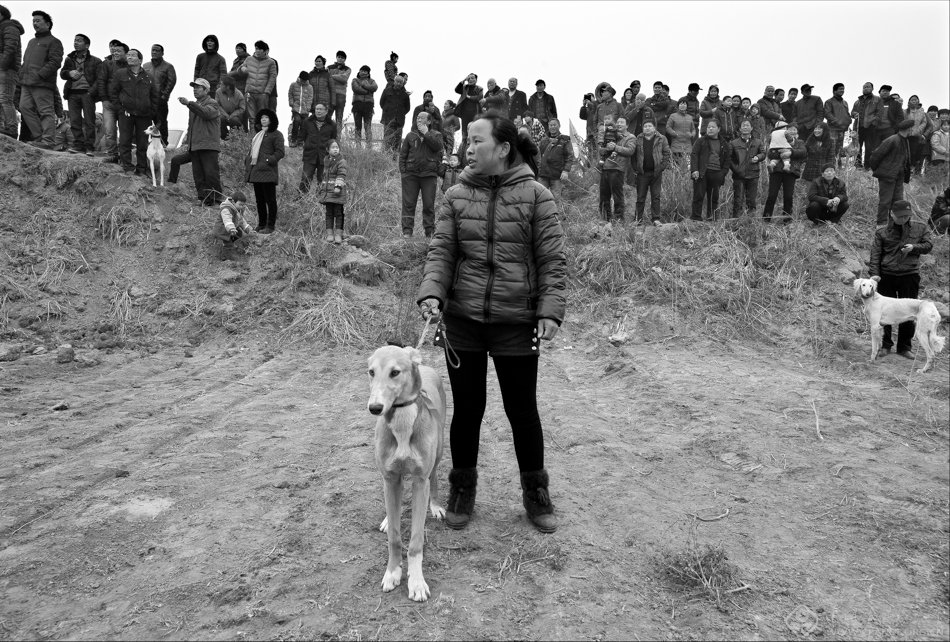

在《夏日·不变的艳阳》中,我们看到了关中大地上普通劳动者辛勤劳作的现状。看到了和全国大部分农村近似的劳动力结构的失衡现象“留守”的老小成了当今田野的主角。仵晓中用摄取的个性化影像抒发自己的感悟,让我们在分享劳动者丰收成果的同时,更体察到某种潜在的危机。《生灵·高原之舞》,在厚实的黄土地上狂欢和尽情释放,老百姓的这种活法和玩法让孙越峰激动并感动。他的那些非常态甚或怪异的瞬间形象除了显示其观察的机敏和抓取技巧的娴熟之外,更暗示着作者较强烈的主观判断和认知。山路上,山风里走过的男女老少;集市上、庙会上摆摊经营的小贩;逛会和购物的各色人等在镜头中一再出现,看似单调直白的画面中可看出霍展平在调度和把握影像上所下的功夫,《山风赶会的乡亲》中的影像现场感让人耳目一新,不由人引发出浓浓的乡情。《遗风·不尽的延宕》拍摄的是一组关于陕西关中地区独特的民俗活动——细狗撵兔。这种题材苏智已经拍了几年,从作品中可看出一向注重影像本体力量的苏智其结构影像关系的非凡能力。街头摄影眼下十分常见,但是沈军却让我们看到了不一样的街头众生相诙谐、幽默、温情、时尚在作品中比比皆是,当然也有苦涩与无奈。《岁月·难忘高原》让人有种异样的滋味涌上心头。拍摄于 20多年前的影像把观者一下子带回到那个地方,那个时间,从而彰显出影像的纪实力量和历史价值。安永灿的影像较少刻意,朴素无华。时间的流逝,更显出其作品的厚重感人及其价值取向的珍贵。

《镜像百姓》的几位摄影家是我多年的朋友。我为他们的执著与成就感到欣喜。同时我也希望他们注意知识“刷新”和理念“升级。学术化和专业化是坚持的基础,是兴趣和动力的来源。在艺术人生中,我们也许成不了佛,那就好好地做人,做一个食烟火,接地气的真人。用我们的眼睛,用我们的镜头,用我们的影像去见证我们的社会变迁,见证我们的生命历程。

其实摄影不是一个简单的问题,尤其在一个“迷失方向的年代”(艾瑞克·霍姆斯鲍姆语),但愿我们不要走错方向。坚持的结果如何暂且不论,重要是用恒久的真情面对。

2014年 夏

还有什么可能 ?

潘.科

著名摄影家、摄影理论家、《照 &相》主编、著名策展人

几位好朋友热情洋溢地要办一个摄影联展,嘱咐我写一点文字,说可以随便写,觉得不好敬请“拍砖。这几位朋友都是挺讲义气的哥们儿,片子拍得也老实。作品全都看过之后,我挑了一幅苏智的作品来琢磨,觉得有一些可能的启示。我将画面剪裁成方形,剪掉了那位牵着狗的农民,画面的主体转移到了近景黑色大狗和后面远处的两个人上,那两个人因为拍摄者的角度,形成了一个错觉,仿佛是站在大狗的背上低头寻找什么。这样一来,原本很写实的赛狗的记录照片,转身变成了超现实的东西,我和苏智都觉得挺好玩儿。

一般人们都公认摄影是真实的记录,所以才有证件照、刑侦照相、医学摄影等用途。但是摄影也有睁着眼睛说瞎话的时候,比如那两个乡民只是站在野地上寻找东西,或者也不一定是寻找东西,可能就是碰巧两人都低了头弯了腰而已。但是此时照相机的观看角度、摄影者按快门的瞬间有意无意地形成了视觉结果的误会。这种视觉误会在现实中一晃而过,不见得能引起注意,因为常识在暗中指引我们:那两个人不可能站在一条狗的脊背上。在现实观察中,常识经常把我们从误解中引导出来将思绪投射到摄影者的伦理认知当中,由此,我们说镜头反映某人的欢乐某人的无奈等等社会现象,摄影者又常常进一步借助被摄人物之间的情节来完成认识。当这样的认知方式在思想深度或观察敏锐度上没有得到突破的时候,拍出的照片很容易千篇一律。摄影淹没了操作照相机的人,成为了机器的观察。

机器的观察非常死板,它恪守常规,也不会用常识拂去干扰的东西(这在人的肉眼是轻而易举的小事儿)。比如一片落叶在飘动中挡住了被摄人的一只眼睛,我们不会认为那个人只有一只眼。但是在照片中,一叶障目的结果显示那人就是一只眼!机器也不知道被摄人物之间的情感纠葛,镜头仅仅知道在你按下快门的一刹那,被摄人经过镜头的光学会聚形成了什么关系。人物之间表情、肢体语言、环境关系均表达一定的内涵,但是这个内涵的关系需要摄影者的反应力和控制力来把握。主观能动性强的作品就有丰富的可读性,反之就索然无味。摄影这种科学得近于迂腐不知通融的特性,使人们信赖它,胜过信赖人类自己。因此,我们了解它的特性,就会在拍摄时避免视觉误解或者特意营造误解。当然,最重要的是经营取景框里的视觉关系。我们也要避免在欣赏自己作品时脑海里回放对于被摄事物的非形象的、连贯性的、话语表述的认识,这些“认识回放”常常使你发现不了自己作品存在的问题。

取景框好比舞台的边幕与台口,上场的演员我们能看见,出了边幕或台口,也就失去了和观众的联系,失去了参与视觉表演的机会。但是我们在拍摄现场,人的认识是呈连续的、线性的、交错的,它在帮助我们理解被摄人的同时放大了被摄人自己的表情、肢体语言的魅力。尤其是拍摄报道图片和纪实摄影的朋友要下大功夫研究这里面牵扯的微妙关系,加强直觉敏感度的训练,屏蔽掉声音、取景框里看不到的关联性因素的刺激,尤其是不要用底层、困苦、艰辛等概念化的伦理印象指导视觉观察,才有可能让视觉真正丰富起来。

还是回到刚才剪裁的那幅作品,它清晰地肯定了在现实中存在大量的超现实元素。摄影这种刻板有影必录的方式,使得现实在一定的条件下呈现不可思议的一面,构成超级现实的“真实的谎言”。

网上摄影网站群

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 责编:小A

责编:小A 2015-05-07

2015-05-07

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台