牧马人每天早晨8点备马,赶到草场把马群赶到河边饮水,然后再赶回草场,每天循环两次。多日的干旱,冬季的草场在马群经过时总是一路风尘。

为数不多的牧马人一个月的工资只能开到946元,在夏天三个月的旅游旺季,可以通过给游客牵马赚取1小时60元的外快,1年的外快也就是3000-5000元左右。

小刘骑着摩托陪着同事找了一个上午丢失的两匹马,中午赶回办公室吃碗面条后他得继续给四队生病的牦牛看病。午饭是面条,下饭菜只有一碗“干辣面子”。

马一场四队的办公室有一台电视,正在调的炊事员每天给牧马人负责做饭。他一月的工资是600元钱。他总是抱怨工资拿的太少,有时候会不情愿拿这点钱去干伺候别人吃饭的事情。

为数不多的牧马人一个月的工资只能开到946元,在夏天三个月的旅游旺季,可以通过给游客牵马赚取1小时60元的外快,1年的外快也就是3000-5000元左右。

由于海拔高、风力大,雪和沙一样打在脸上会微微痛,且睁不开眼。大雪覆盖了牧道,牧人跟丢了马群,并且迷失了方向,等风力小了些之后,他隐约听到了马群的声音。

这群牧马人现在只能在两难的尴尬境地中坚守着,年龄大的只能盼马场的效益好一点;年轻的保持着观望,如果今年还没起色就出去打工。

清明节前后,马一场场部附近的草场发生了两次草原火情,都是因为老百姓上坟所致。长期干旱,加之平均每天四五级的风,稍有不慎就引燃了一片枯黄的草场。

马四队的职工晚上一般不回家,住在宿舍。没有过多的娱乐设施和场所,闲暇时,他们会在一起喝酒。一来为了应对产驹高峰期,二来打发时间,三来喝酒暖身。

老王刚刚交了几百元话费得到了一部电信赠送的安卓手机,但是他除了会拨电话发短信,其它功能还不太明白。

这是马四队的牧马人的宿舍。牧马人当班的那两天,牧人会选择留宿在离家8公里外的宿舍。这间宿舍是上世纪60年代建起的土木结构房屋。

沙尘暴将正在荡马的牧人和马群圈在沙墙里面,能见度只有10米,沙子打在脸上隐隐作痛,根本睁不开眼睛。我和牧人只能凭借老马识途继续前进。

身处祁连山中段的军马场平均海拔在3千米左右,近十多年来,因为水源减少,生态环境恶化。缺乏地方政策的支持,经济发展不能纳入地方区域发展范畴而日益趋于衰落。

2013年3月5日上午,马场晴空万里,突如其来的黑风没有任何征兆,山丹马场一场遭遇一场“沙尘暴”。当地人称“黑风墙”。城墙高的黑风墙与蓝天白云形成鲜明的对比。

正在给马群放草料的牧人还没意识到身后的沙尘暴正悄然来袭。

他的父亲是第一代牧马人。1996年,他父亲在放马时“落镫”,被马托了几公里后光荣牺牲。当时上高一,由于哥哥正在上大学,他离开了学校接过了父亲留下的马鞭养起了这个家。

牧马人有自己的专用“骑马”。他们会精心照料骑马,给它们吃最好的草料。骑马可以享受到梳理毛发、单独的马圈。夏天旅游旺季开始,牧马人会牵出自己的骑马供游客骑玩。

有人问:既然没有效益,也不再供应军队军马,那为何还要养马?马场人说:也许是为了保留山丹马这个品种吧!毕竟三千年的历史了。

第二代和第三代牧马人。中间的小伙叫保钢志,骑马、套马、驯马的身手了得。是马场牧马人中为数不多的80后,小保取到了一个外甥媳妇,在马场他算得上是一个“好牛仔”!

上千匹马,总会有各别马匹出现生病、丢失、被狼袭击的意外。马病了就立马得治、丢了方圆十几公里去找。半夜马下驹子,所有人都赶过来一起帮忙干活。

4.早晨轮到交班时,所有牧马人都要在马圈清点马群数量,然后给下一班交班。

山丹军马场这朵绚丽的花只有3个月的花期,水草丰美的景象只有每年的678三个月。冬天要长达6个多月。而传说中的“万马奔腾”的景象,如今只是一段历史。

牧马人的工作没有休息日,马群每天都要饮水吃草。牧马人两天放马,两天负责给马圈放草料。就这样日复一日年复一年,熬老了两代牧马人。

近30年,肃南县、山丹马场境内的祁连山草原过度放牧,没有休牧制度,导致草场退化严重。草原有的狍子、鹿、普氏原羚数目急剧下降。这次在马一场发现的数目不过二十多只。

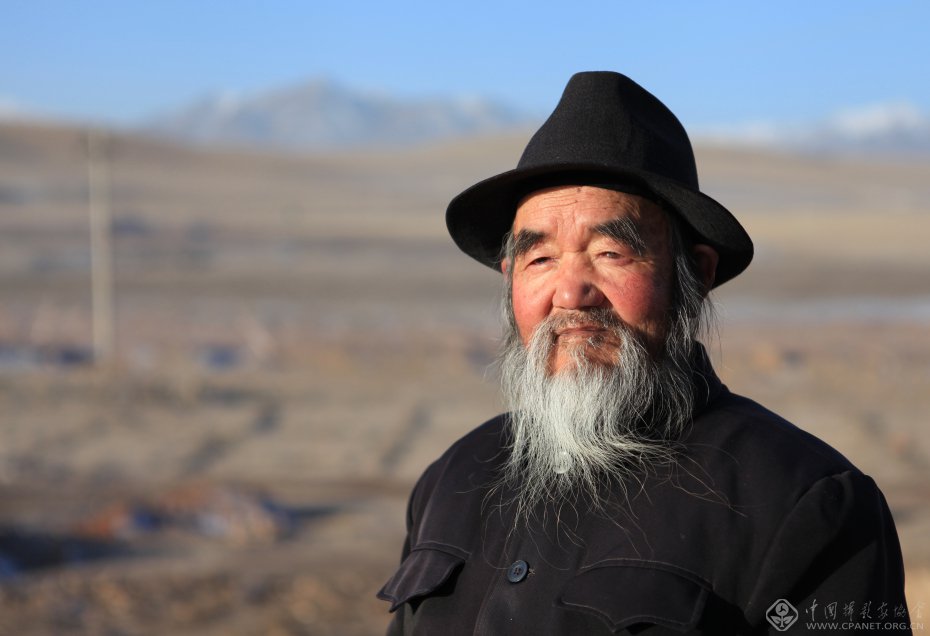

马场的高海拔、一年四季风吹日晒,劳作一辈子,塑造了一张黝黑苍老的脸。上世纪50年代,周边地区百姓为了能吃饱饭,纷纷聚集到了山丹军马场,投入了为国防养军马的队伍中。

一场只有一所小学,职工子女到了初中就必须送到临近的区、县去上学。为了能让孩子得到学籍,马场的父母只能四处找关系,相对甘肃而言毕竟马场是一个独立又特殊的行政地区。

当年身名显赫的“山丹马”是历朝历代的军马,如今山丹马场没了“军”字号,这些马匹沦落为旅游景点让游客骑玩观光。甚至成为了“肉马”卖到新疆去抽取马血清。

在一场马一队的办公室陈旧的办公桌、烧煤的炉子,还有这双10年的军用棉手套。牧马人说:以前归军队管理的时候,会发放衣装、马鞍等生产工具,现在放马的马鞭都得自己做。

三月的南国烟雨柳絮春江暖,然而这里的气候依然是冰天雪地大风依旧。牧马人穿着属于他们的“民族服装”----军大衣,在马背上孤寂的尾随着马群。

第一代牧马人已经退休多年,当年放马不论风雨要坚持到草场跟马群,晚上裹着羊皮袄守在草滩。为了担心自己睡着,马鞭顶着下巴,第二天回家后,孩子发现父亲下巴深深一个窝。

查看大图

牧马人每天早晨8点备马,赶到草场把马群赶到河边饮水,然后再赶回草场,每天循环两次。多日的干旱,冬季的草场在马群经过时总是一路风尘。

为数不多的牧马人一个月的工资只能开到946元,在夏天三个月的旅游旺季,可以通过给游客牵马赚取1小时60元的外快,1年的外快也就是3000-5000元左右。

小刘骑着摩托陪着同事找了一个上午丢失的两匹马,中午赶回办公室吃碗面条后他得继续给四队生病的牦牛看病。午饭是面条,下饭菜只有一碗“干辣面子”。

马一场四队的办公室有一台电视,正在调的炊事员每天给牧马人负责做饭。他一月的工资是600元钱。他总是抱怨工资拿的太少,有时候会不情愿拿这点钱去干伺候别人吃饭的事情。

为数不多的牧马人一个月的工资只能开到946元,在夏天三个月的旅游旺季,可以通过给游客牵马赚取1小时60元的外快,1年的外快也就是3000-5000元左右。

由于海拔高、风力大,雪和沙一样打在脸上会微微痛,且睁不开眼。大雪覆盖了牧道,牧人跟丢了马群,并且迷失了方向,等风力小了些之后,他隐约听到了马群的声音。

这群牧马人现在只能在两难的尴尬境地中坚守着,年龄大的只能盼马场的效益好一点;年轻的保持着观望,如果今年还没起色就出去打工。

清明节前后,马一场场部附近的草场发生了两次草原火情,都是因为老百姓上坟所致。长期干旱,加之平均每天四五级的风,稍有不慎就引燃了一片枯黄的草场。

马四队的职工晚上一般不回家,住在宿舍。没有过多的娱乐设施和场所,闲暇时,他们会在一起喝酒。一来为了应对产驹高峰期,二来打发时间,三来喝酒暖身。

老王刚刚交了几百元话费得到了一部电信赠送的安卓手机,但是他除了会拨电话发短信,其它功能还不太明白。

这是马四队的牧马人的宿舍。牧马人当班的那两天,牧人会选择留宿在离家8公里外的宿舍。这间宿舍是上世纪60年代建起的土木结构房屋。

沙尘暴将正在荡马的牧人和马群圈在沙墙里面,能见度只有10米,沙子打在脸上隐隐作痛,根本睁不开眼睛。我和牧人只能凭借老马识途继续前进。

身处祁连山中段的军马场平均海拔在3千米左右,近十多年来,因为水源减少,生态环境恶化。缺乏地方政策的支持,经济发展不能纳入地方区域发展范畴而日益趋于衰落。

2013年3月5日上午,马场晴空万里,突如其来的黑风没有任何征兆,山丹马场一场遭遇一场“沙尘暴”。当地人称“黑风墙”。城墙高的黑风墙与蓝天白云形成鲜明的对比。

正在给马群放草料的牧人还没意识到身后的沙尘暴正悄然来袭。

他的父亲是第一代牧马人。1996年,他父亲在放马时“落镫”,被马托了几公里后光荣牺牲。当时上高一,由于哥哥正在上大学,他离开了学校接过了父亲留下的马鞭养起了这个家。

牧马人有自己的专用“骑马”。他们会精心照料骑马,给它们吃最好的草料。骑马可以享受到梳理毛发、单独的马圈。夏天旅游旺季开始,牧马人会牵出自己的骑马供游客骑玩。

有人问:既然没有效益,也不再供应军队军马,那为何还要养马?马场人说:也许是为了保留山丹马这个品种吧!毕竟三千年的历史了。

第二代和第三代牧马人。中间的小伙叫保钢志,骑马、套马、驯马的身手了得。是马场牧马人中为数不多的80后,小保取到了一个外甥媳妇,在马场他算得上是一个“好牛仔”!

上千匹马,总会有各别马匹出现生病、丢失、被狼袭击的意外。马病了就立马得治、丢了方圆十几公里去找。半夜马下驹子,所有人都赶过来一起帮忙干活。

4.早晨轮到交班时,所有牧马人都要在马圈清点马群数量,然后给下一班交班。

山丹军马场这朵绚丽的花只有3个月的花期,水草丰美的景象只有每年的678三个月。冬天要长达6个多月。而传说中的“万马奔腾”的景象,如今只是一段历史。

牧马人的工作没有休息日,马群每天都要饮水吃草。牧马人两天放马,两天负责给马圈放草料。就这样日复一日年复一年,熬老了两代牧马人。

近30年,肃南县、山丹马场境内的祁连山草原过度放牧,没有休牧制度,导致草场退化严重。草原有的狍子、鹿、普氏原羚数目急剧下降。这次在马一场发现的数目不过二十多只。

马场的高海拔、一年四季风吹日晒,劳作一辈子,塑造了一张黝黑苍老的脸。上世纪50年代,周边地区百姓为了能吃饱饭,纷纷聚集到了山丹军马场,投入了为国防养军马的队伍中。

一场只有一所小学,职工子女到了初中就必须送到临近的区、县去上学。为了能让孩子得到学籍,马场的父母只能四处找关系,相对甘肃而言毕竟马场是一个独立又特殊的行政地区。

当年身名显赫的“山丹马”是历朝历代的军马,如今山丹马场没了“军”字号,这些马匹沦落为旅游景点让游客骑玩观光。甚至成为了“肉马”卖到新疆去抽取马血清。

在一场马一队的办公室陈旧的办公桌、烧煤的炉子,还有这双10年的军用棉手套。牧马人说:以前归军队管理的时候,会发放衣装、马鞍等生产工具,现在放马的马鞭都得自己做。

三月的南国烟雨柳絮春江暖,然而这里的气候依然是冰天雪地大风依旧。牧马人穿着属于他们的“民族服装”----军大衣,在马背上孤寂的尾随着马群。

第一代牧马人已经退休多年,当年放马不论风雨要坚持到草场跟马群,晚上裹着羊皮袄守在草滩。为了担心自己睡着,马鞭顶着下巴,第二天回家后,孩子发现父亲下巴深深一个窝。

山丹马场位于甘肃省河西走廊中部,地跨甘青两省、毗邻三市(州)六县,总面积329 .54万亩。亚洲规模最大,世界第二大马场。山丹马场地势平坦,水草丰茂,是马匹繁衍、生长的理想场所。自1949年9月建场以来,近50年一直归属军队管理,是我国乃至亚洲最大的军马繁育基地,也是我军最大的粮油肉生产基地。2001年9月10日,山丹军马场整体移交中国牧工商(集团)总公司管理,实现了由军队保障性企业向社会化企业的转变,现为张掖市规模最大的中央驻地方企业,军马场的“军”字号也就告别了马场的舞台。

用百度图片搜索“山丹军马场”,一定是绿草蓝天、马群奔腾的壮美景象。再看相关资料和介绍,山丹军马场地势平坦,水草丰茂,夏季绿草如茵,冬季一片金黄,是马匹繁衍、生长的理想场所。早在三千多年前,这里就已养马。自西汉以来,这里以当地蒙古马为基础,又引进了各种西域良马,杂交培育出的山丹马驰名天下,这里遂成为历代皇家军马养殖基地,经久不哀。而传说中的“万马奔腾”的景象,如今只是一段历史。截至2013年4月22日,山丹军马场只有军马一场有1100多匹,而牧马人也不超过20个。由于企业效益和体质的改变,山丹马场移交后的12年来一直在走下坡路,工人的收入常年没有增长,牧马的人越来越少,也许再过些年,牧马人这个族群将会从山丹马场消失。

来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网

责编:图/文 柴立仁

责编:图/文 柴立仁

2014-10-13

2014-10-13