强固“立身之本” 产好“精神食粮”

——对坚持用文艺工作座谈会精神指导摄影创作的几点思考

中国摄影家协会会员 王惠宁

中国摄影家协会会员 王惠宁

10月15日,习近平总书记在主持召开文艺工作座谈会讲话时鲜明指出:文学、戏剧、电影、电视、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、曲艺、杂技以及民间文艺、群众文艺等各领域都要跟上时代发展、把握人民需求,以充沛的激情、生动的笔触、优美的旋律、感人的形象创作生产出人民喜闻乐见的优秀作品,让人民精神文化生活不断迈上新台阶。突出强调:文艺工作者应该牢记,创作是自己的中心任务,作品是自己的立身之本,要静下心来、精益求精搞创作,把最好的精神食粮奉献给人民。必须把创作生产优秀作品作为文艺工作的中心环节,努力创作生产更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求,思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品。学习理解习总书记文艺工作座谈会重要讲话精神,结合自己的摄影创作实践,我深刻感到,作为一名中国摄影家协会会员,要强固“立身之本”、产好“精神食粮”,就是要在深入生活实践、追求艺术美感、深化作品内涵上下功夫使实劲。

第一、强固“立身之本”、产好“精神食粮”,摄影人必须把生活实践作为摄影创作的“源头活水”

生活实践是摄影创作的源泉,其中蕴含深刻道理。朱熹在《观书有感》诗中写道:“问泉哪得清如许,为有源头活水来”。对于摄影创作而言,生活实践就是摄影作品的“源头活水”。许多艺术家热爱自然,因为在自然世界中他们能找到自己创作的灵感。他们能从一切自然存在中发现美。艺术家通过仔细观察事物的因由变化,得事物之真、感事物之骨、现事物之原。摄影创作只有坚持从生活实践中来、到生活实践中去,作品才能“活”起来、“实”下去,也才有自己的鲜明个性、才会有民族的精神品性,才能创造出经得起历史和现实拷问的精品力作。习总书记在文艺工作座谈会上的讲话一语中的:“艺术可以放飞想象的翅膀,但一定要脚踩坚实的大地。文艺创作方法有一百条、一千条,但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活。”这句话抓住了文化艺术创作的根本,点到了文化艺术创作的要害。摄影创作说到底是一种形象直观的“文艺产品”,理所当然要把扎根人民、扎根生活作为“圣经”和真理。

我在拍摄“我的士兵兄弟主题摄影作品专集”《利刃是这样锻造的》颇有体会。拍摄之所以能得心应手、一气呵成、一举成功,得益我37年的军旅生活的积淀,可以说拍摄“我的士兵兄弟”就是在拍我自己,作战部队的训练生活就好像过电影一样,一幕幕地在我脑海中呈现。从作品主题的提炼、内容的选定、人物的刻划,到场地的选择、摄影技法的运用,完全是我经历的训练生活的点点滴滴。《利刃是这样锻造的》拍摄后送样稿到南京军区审稿,军区司令员蔡英挺上将欣然为该作品集写序。专集由上海人民美术出版社出版后,部队官兵爱不释手,纷纷珍藏,一致认为“作品真实、震撼、给力,是难得的军中图片资料、珍贵的军旅艺术作品”。

可以说,摄影创作的过程,就是深入生活、躬身实践的过程。没有生活实践就会失去作品最起码的构成元素,远离了生活实践必将一事无成。在当今摄影创作中,除了应用摄影技法之外,摄影者在生活中对于生活的体察、审美得到感悟,这才是摄影创作的本体。不把握这一点,得到的仅仅是皮毛而已。摄影的核心就是“写真”,也就是摄影者的感性与在表现对象的诗性下的一种融合和创作,这样才是真正的摄影艺术。我们应以摄影前辈为榜样,抓住艺术本体,无论在任何境遇和状态下都不能忘记艺术本体与艺术担当。要保持摄影创作的定力,坚持深入生活、融入实践,切实像习总书记强调的那样,“虚心向人民学习、向生活学习,从人民的伟大实践和丰富多彩的生活中汲取营养,不断进行生活和艺术的积累,不断进行美的发现和美的创造。”

第二、强固“立身之本”、产好“精神食粮”,摄影人必须把艺术美感作为摄影创作的“血肉灵魂”

摄影是用照相机“写文章”。会不会写,靠的是技术;写的好不好,靠的是艺术。技术只是对机器的运用,艺术才是对事物的认识。技术是艺术的表现手段,艺术是技术的血肉灵魂。只会技术的叫摄影师,懂艺术的才是摄影家。用艺术的眼光看生活,生活就充满了艺术,这就是生活的艺术和艺术的生活。著名雕塑家罗丹说过,“世界上不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。”的确,当我们把深沉的目光投向生活,投向自然,投向历史的时候,我们就会感悟到生命的灵动和天籁的和谐。更何况摄影作品不是简单的记录,它既要反映生活的真实性,又要有构思的灵感,体现出作品的艺术性,只有这样才能在摄影创作中实现主观和客观的统一,拍摄出有血肉有灵魂的好作品。习总书记强调要“运用历史的、人民的、艺术的、美学的观点评判和鉴赏作品”,摄影人理所当然要把追求艺术美感作为“主业主课”。

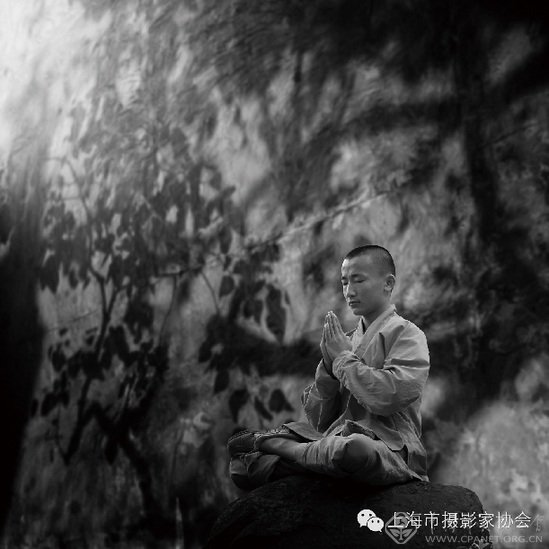

摄影艺术的本质是捕捉光线,并进行艺术性的客观演绎。拍摄真实场景时,摄影就是用光作画。

习总书记深刻指出,“艺术的最高境界就是让人动心,让人们的灵魂经受洗礼,让人们发现自然的美、生活的美、心灵的美。”要达到这个“最高境界”,自然必须呼唤艺术创造、追求艺术美感!如果说,真实性是摄影作品的躯体,艺术性则是艺术摄影作品的灵魂。只有将二者有机结合,才能使作品“源于生活、高于生活”,才能使作品有血有肉有灵魂。

第三、强固“立身之本”、产好“精神食粮”,摄影人必须把思想内涵作为摄影创作的“永恒生命”

习总书记指出,“每个时代都有每个时代的精神。文艺是铸造灵魂的工程,文艺工作者是灵魂的工程师。好的文艺作品就应该像蓝天上的阳光、春季里的清风一样,能够启迪思想、温润心灵、陶冶人生,能够扫除颓废萎靡之风。”这就告诉摄影人,必须把“铸魂”作为“立身之本”的重中之重。

“铸魂”反映到摄影创作中就是作品的时代主题和思想内涵。一个有力的主题比一个漂亮的模特重要得多。一幅好的摄影作品首先要用艺术性很强的画面来吸引观众的视线,使人愿意花时间多看几眼,才能让人有理由去思考、了解作品的内涵。但如何能吸引人静下心来把你的作品“读下去”,就要看摄影者的文化底蕴和作品本身的思想性了。否则,作品可能就只是“昙花一现”。这里所说摄影作品的内涵,就是作品主体内在的规律性的外在表现,如果摄影作品不能反映出上述特征,画面再漂亮的摄影作品也都是没有生命力的。摄影创作,首先就应该研究所要拍摄的主体的规律,只有掌握了拍摄主体的规律,你才能拍得更好。马克思说过,人是靠思想站立的。一个有思想的人,才是一个力量无比的人。同理,一幅有思想内涵的摄影作品,才是有蓬勃生命力、有永恒价值的精品力作。

思想内涵来自深刻创意,深刻创意是一种闪光的震撼。一幅摄影作品不能仅仅停留在准确的曝光、良好的冲洗、清晰的影像等方面,它应该是摄影者对于生活的一种灵魂的呐喊,应该充分地表现摄影者的世界观、人生观、价值观。

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 责编:文 王惠宁

责编:文 王惠宁 2014-10-22

2014-10-22

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台