中国摄协网站群建设经验谈:打造一艘拥有舰载机的数字传播航母

近年来,由中国摄协主办的中国摄协网、影像中国网、影像国际网以网站群形式呈现在全国摄影人面前,并开通官方微博、官方微信、手机报等移动信息平台,以多种传播手段与广大影友进行互动,积极配合协会发展,在文艺家协会的新媒体发展之路上探索出了独特经验。

中国摄协从2000年开始进行信息化建设,中国摄协网于当年12月正式上线,当时正是互联网刚刚兴起的时候。网站比较早地建设起来了,不过,其中有一个问题困惑大家,那就是:一个文艺家协会的网站怎么养活自己?此外,还有一个非常纠结的地方,这个网站,既是官网,又是经营性网站,既要担负着协会政务、要闻、服务会员的功能,又要到市场上打拼,两股劲有时候是非常一致的,但有时候又相互牵制。

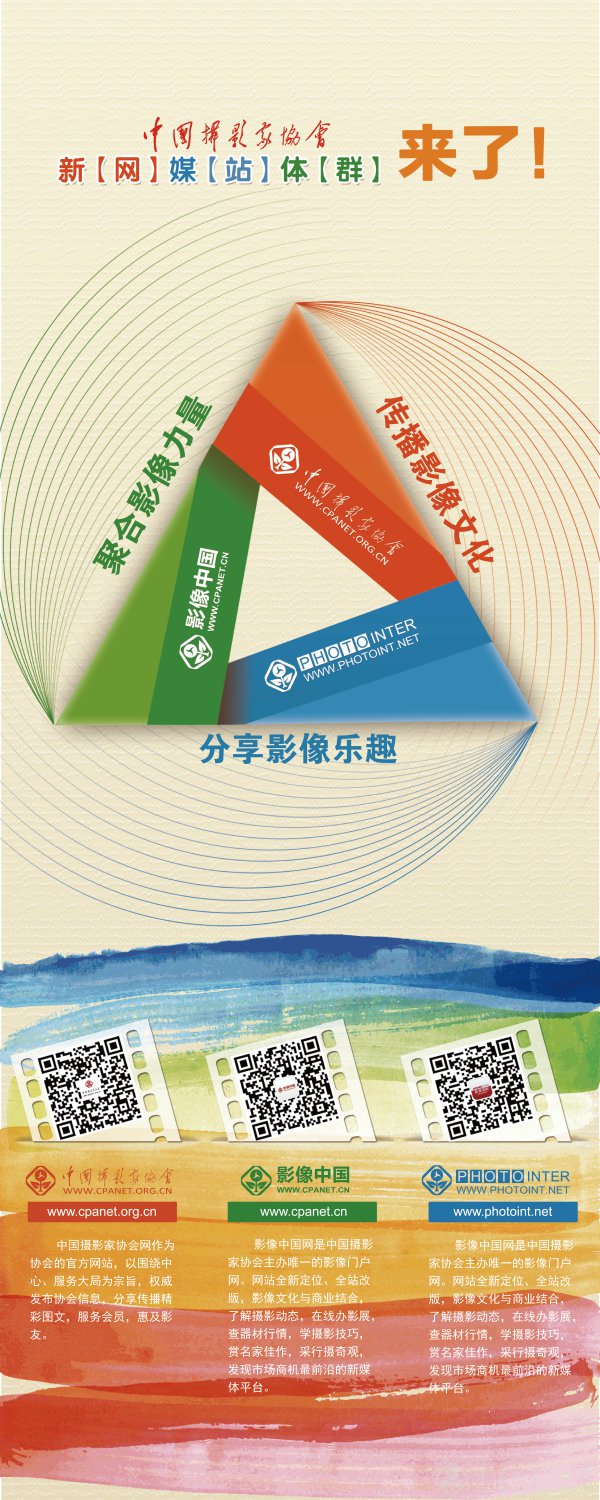

为了使我们的官网更加公益性,而经营性网站更加市场化,中国摄协主席、分党组书记王瑶在2012年全国第八次摄代会上提出了关于中国摄协信息化建设发展前景的规划,比较明确地指出要打造中国摄协的网站群,让网站之间相互协作、权责明确。到2014年7月8日,中国摄协网站群基本建立起来。目前,我们拥有3个网站,一个是协会官网——中国摄协网,一个是门户网——影像中国网,还有一个主打对外文化交流,叫影像国际网。3个网站的管理完全分开,资金来源完全不同,同时辅以各自的微信、微博和手机报。

官网不僵化

完全公益,最大限度服务,体现会员独属VIP

中国摄协网从建网开始,一直到去年,依靠协会政策的支持和运作的灵活,不断发展起来。网站不做任何经营,是公益性的,所有经费是协会会员的会费。目前,中国摄协会员有两万人左右,虽然每人每年只交50元会费,但足以支撑起这个官网。我们的原则就是“资金从哪里来还要回到哪里去”。从会员那里收的会费,就要反馈给会员。因此,官网最大的特点是服务,服务文联、协会的一些关于文艺政策、协会发展的战略方向,以及会员的所有需要。在这个开放式的平台当中,所有的中国摄协会员是享有VIP特权的,这样就充分体现了会员的独属感。

上线以来,这个网站不断改版。现在,中国摄协官网上有资讯、简介、协会章程、领导机构、组织机构、专业委员会、品牌活动,以及会员事务包括入会细则、入会申请书、会费缴纳、会员名单查询、会员登记表、会员佳作和专题、资料库等等,当然有的功能还没有完全建成实现。比如会员数据库,现在基本上以Excel表格的形式在组联部存放,这是一笔巨大的资源,如果把它呈现在网上,做成一种交互式的、不断更新的资源,是相当有价值的,但需要大量的工作。与这个数据库对接的是会员的网上申请,中国摄协每年都要发展上千名会员,我们正努力实现一套网上申报系统,申报者所有的资质、信息都要通过官网申报,他们的代表作、入会时候的作品,也都会往数据库里不断增加,下一步还想实现会费的缴费功能。

在建设过程中,我们一直在思考,怎样才能把官网做得不僵化、不僵死呢?做这个网站的时候,我们参照了各种俱乐部的网站建设模式,希望最大程度地服务会员,让他们觉得这个网站就是为你做的,每一个会员的成就比如出了一本书、做了一个展览都会在网上有所体现。这个是关于个人会员的,我们还有59个团体会员,包括各省市摄协、行业摄协,怎么与他们进行对接呢?他们有的自己建了网站,而且做得很好,我们给他们做链接;如果他们没有做网站,我们可以去帮助建设出网站模型。这就是官网的作用,它一方面与个人会员有紧密的联系,另一方面也加强了与团体会员之间的联系,实现网上组联部的功能,把团体会员和个体会员紧密地围绕在官网上。

此外,中国摄协还有一个曙光摄影学校项目,是针对边远地区、民族地区、边疆地区还有城市打工子弟学校的一个公益活动。选择符合条件的学校,给他们授牌,为孩子们送去照相机,定期有志愿者到那里去给孩子做培训。目前全国已经有27所曙光摄影学校,这27所学校的孩子们的作品,需要一个展示的平台,就在我们的网站上呈现,这就是官网公益性的一个体现。当然,官网还把协会所属的其他部门、单位和媒体的网站也做了链接。这样,我们公益型官网的定位、内容、职责就清晰了。从2000年开始,到2014年的时候,日均访问量达到了80万人次,注册会员有20万人。虽然这比起商业网站来说还差得很远,但是站在行业网站的角度来看,这个数字还是挺可喜的。

门户网要经营

紧密结合协会和行业,想挣钱就得靠“服务”

三网分立之后,我们打造的另一个网站是影像中国网,这是门户网、行业网,也是商业网站。这个商业网站经营起来是有一定难度的,当它成为一个完全市场化的网站的时候,怎么能让它生存,是一个特别实际的问题。因为现在已经不是一个做网站的很好的时机了,摄影的网站社会上也有,比如蜂鸟网、佳友在线等等,新浪、腾讯的图片频道做得也都特别好。在竞争对象几乎无法逾越的时候,我们的经营模式就必须紧密结合协会和行业的特点。

影像中国网有一个栏目,叫“在线影展”,可以让摄影爱好者投稿,我们在网上给他们做影展。这个栏目的核心在于,我们做在线影展的时候,会颁发一个协会的证书,能够累积入会积分,这也是我们经常说的政策优势。现在每个月都有几十人来做这个在线影展,要交一定的费用。当然,资金从市场上来,也会回到市场上去,在这个基础上,我们再去开展一些其他的项目。

其实,挣钱还是集中体现在两个字上——“服务”。我们的服务是定制化服务,也是收费服务。因为如果从现在做起,要坚持到让广告商来投广告,是要经历很长时间的,还没有到达这个高点的时候,可能就死了。所以,我们要靠协会扶植,依照先生存、再发展这种思路来运营。这就要求我们在内容建设上、在经营思路上,都要围绕着“服务”这两个字。

对影像中国网主要产生积极效益的有几个方面,比如我们有个“行摄”栏目,这个栏目最大的特征就是对地方旅游的推动,摄影和旅游结合,立刻就能产生积极效应,这是我们的一个工作经验,这个经验也来自于传统媒体。

我记得我在《大众摄影》杂志工作的时候,策划了一个荆门市油菜花节的摄影比赛。作为传统媒体,一本杂志的发行量有限,就算10万册,跟网络相比,也是一个太小的数字了,况且集中在荆门一个地方,能有多少人看到又去了荆门呢?而油菜花的开放期也就一两周时间,最长半个月,在此之内,怎么能让这些影友们都具备一个令人满意的状态拍出好作品呢?对于这些问题,我们有一个重要的秘密武器,就是特别重视数据化建设。我们通过搞活动,积累了大量摄影爱好者的名单和电话,我们以群发短信的方式,不仅发给我们收集到的全国的摄影爱好者,还重点发到荆门地区,沿着荆门画了一个100公里的圈,着重去向他们推荐,这个方法非常有效。那时,我们就感受到了移动终端的重要性。现在我们有了微信公共平台,有了各种移动终端,能够把我们的活动第一时间告诉这些影友。

影像中国网从原来的官网剥离开之后,我们这种在旅游城市开展摄影大展的活动也逐渐开展起来。前不久,我们与东盟博览会进行了合作。这次,东盟博览会主推“海上丝绸之路”主题,需要征集摄影作品。我们调动了所有资源,在22天有效工作日中,一方面通过网站、移动终端发送微信、微博、手机报等等,另一方面,向海上丝绸之路沿线的几个重点省份的摄协征稿。结果就在20多天完成了一万多幅作品的征集,而且评选的时候,水平之高也是超过我们预料的。这是这个网站的一个特点,是别人不能取代的。所以我们现在就在研究,如何突出网络特点、定位网络优势,做一些涉及地方的定制化服务。比如为推动地方旅游和城市形象做定制性的微信服务。

现在是得移动终端者得天下,我经常把网站和移动终端进行比喻。我们的网站就像是“辽宁号”,是一个“航母”,在浩瀚的互联网的海洋里遨游。但是,航母只是一个发射基地,你不发射出去飞机,就是在建一个航母而已。所以,我把我们的网站和移动终端形象地比作航母和射出去的飞机。

我们知道,移动终端最大的特点是碎片化,它所有的东西都是碎片的,很难集合,所以它的查询功能是比较弱的,有很多东西是要有一个大本营的,网站就是大本营。因此,网站将来一定要拥有一个数据库,有强大搜索功能和查询功能,这个也是我们做整个网站经营时的一个理念。同时,我们的移动终端要做到点对点服务,而且要做到及时性,因为这已经成为网民们的依赖和习惯了。所以我们现在在为地方做定制服务的时候,会加上一条,就是专门为这个城市定制一个微信公共号,你们做配合,我们做编辑。我们的特长是什么?一是对图片的鉴别力,找到网友们喜欢的照片,二是我们有编辑能力,一张照片用在什么地方、能够发挥怎样的作用,这是我们的核心竞争力,也是我们推出这种定制服务的基础。

此外,我们的一级用户可能是摄影人,摄影人到底需要什么,我们挖空心思想这个事。他们需要什么,我们就会结合互联网思维和协会资源,以及我们对这个行业的了解和专业度,来提供相关服务。我们服务摄影人,不只面向会员,而是所有摄影爱好者,不仅推出网站、网页的定制,而且给他们定制个性化画册。比如,有的人喜欢做一些小的摄影集,但是又没有达到出版水平,这时候他需要你帮助做编辑、设计,然后给他出集子,这是比较有潜力的一个经营项目。我们也在尝试微信培训,在网上一对一服务,然后定时推出线下拍摄计划,拍摄出好的作品,可以做在线影展,如果喜欢做画册,也可以做定制的画册,还可以帮助制作个人主页。这种全方位突破,有角度、有锐度、有速度,其核心竞争力就是专业化的服务。所以对于定制化产品,我们还在不断研发。

国际网要传播

借势借力,线下互动,不断“结网”

我们经常去参加国际上的摄影节,国内也有很多城市、很多机构在主办、组织国际摄影节,但我们发现,国内外摄影师的传播是不对等的,国际摄影大师或者是名师名家,我们可以如数家珍般说出很多,但是中国的摄影家在世界上的知名度远不如此,如果依靠个人“走出去”则是非常有限的。所以我们就有了影像国际网,它所承担的任务,就是向世界传达中国的摄影文化。

影像国际网的资金来源是财政拨款,我们做了一个特别好的方案,去申请经费,结果成功了。这个网站的首要任务就是将中国的摄影名家推出去。我们有一个栏目叫名家廊,中国摄协主席团、理事、获得过金像奖的名家等等,逐个梳理他们的作品、艺术简历,推广到网上去。同时,我们还要“引进来”,我们建了一个平台,怎么让国外的人知道我们有这样一个平台呢,我们做了一系列活动。就是说,我们做网站绝不拘泥于网上建设,一定要和线下有互动。就好比说,航母驶出去了,也必须得要靠岸,在线上无论做什么内容,终究要落地,否则很难产生持续的互动和推广。

前不久在济南国际摄影双年展上我们召开了首届影像国际互联峰会。我们就是想把各个国家的摄影组织、摄影机构、摄影画廊、摄影学校的人聚集在一起,以网络互联为纽带,把大家连接起来。在会上,大家承诺,网站之间可以互通,这样我们的网站就跟世界上的相关网站不断“结网”,我们推出的名家廊,人家就能看到了。

在济南,有40多个国家和地区的摄影代表参加了我们的影像国际互联峰会。济南国际摄影双年展是由山东工艺美术学院做的一个学术型的影像国际展览,我们是借势,但对于济南国际影像双年展来说,也使得他们的活动又增加了一项很高端的内容,并且又相应承担了他们的一部分经费,同时也让这些到来的专家们增加了信息的收集,这是一种拓展、合作、协作的理念。我们作为一个社会团体,要想做的事情大一些,单枪匹马是非常困难的,一定要找到合作的契机,获得双赢。我们的目标是要把中国的摄影文化与世界文化对接起来,建立起以中国为主导的一个摄影互联的组织,在不违反世界游戏规则的情况下,逐渐制定自己的规则。

最后,我想用3个“做”来总结信息网站建设,一个是“做对”,一个是“做好”,一个是“做强”。

什么叫“做对”呢?对,就是正确,但是正确的思维从哪来?在商业模式中,允许试错,允许内部竞争,有一定的宽容度,但是我们最终的目的是要找到对的模式。在官网这一块,则不能试错,一定要正确。这就要求大家认真履行自己的工作职责,官网人员的思想素质一定得过硬,对社会主义文艺观,对文艺事业的发展方向,有正确的理解。

第二个是“做好”。官网并不是板着面孔,我们要关注青年摄影人,就要做青年影像栏目,给青年们的一些新鲜的、活泼的作品提供一个展示的平台;我们要关注体制外的摄影家们的诉求,则可以通过公益性的活动进行扶植,包括协会创办的摄影基金,不仅仅是给会员,尤其针对那些体制外的有才华的摄影家,这是有温度、接地气的一种表现。

第三个是“做强”。所谓做强,我们有硬性指标,比如网站的浏览量、点击率,移动终端的粉丝量、关注度,没有这个作为基础,做得再对,做得再好,没有影响力,也发挥不了作用。只有这样,才能不断去探索我们的网站、移动终端产生自己的影响力,这是一个良性的循环。只有自己强大了,无论做经营,还是做宣传推广,甚至我们的服务,才能直接落地。

(本文作者为中国文联摄影艺术中心副主任、中国摄协信息资源部主任)

首页

首页 来源:中国文艺网

来源:中国文艺网 责编:吴砚华 文

责编:吴砚华 文 2015-01-22

2015-01-22

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台