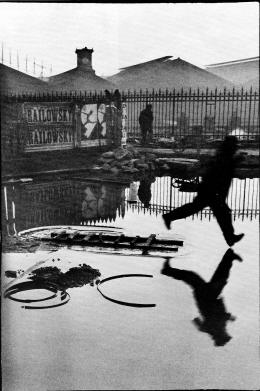

《圣·拉扎尔火车站》是布列松抓拍艺术的代表性作品,前景中跳跃的男子与背景招贴广告中的跳跃女郎相映成趣。

1908年8月22日,亨利·卡蒂埃·布列松(Henri Cartier-Bresson)出生在法国巴黎附近的香特鲁小镇(Chanteloup-en-Brie)。他的父亲拥有一个纺织厂,母亲的家族则世代经营棉花,并在诺曼底地区拥有一个很大的农场。亨利是他们的第一个孩子,所以他们希望亨利长大后能够接管家族的生意,但不幸的是,亨利对做生意丝毫没有兴趣。

由此,卡蒂埃·布列松家族的历史上,少了一个也许会很出色的生意人,但却增加了一个影响了整个20世纪摄影历史的人物——亨利·卡蒂埃·布列松,这个名字通常被认为是“现代新闻摄影之父”,他是35毫米照相机的最早使用者之一,同时,他也是一个正直的摄影大师。他一生中到过世界各个角落,经历了两次世界大战,见证了20世纪众多重大历史事件。100年之后的今天,他的身后仍然拥有众多追随者,这无疑将带给卡蒂埃·布列松家族永久的荣誉。#p#副标题#e#

从猎人到摄影师

1930年,22岁的布列松应召入伍。之前的两年,他在英国剑桥大学攻读英国艺术与文学。军队生活显然让布列松很难适应,他后来回忆说:“那真是一段艰难的时光,要知道,你的肩上正扛着来复枪。”

1931年退伍之后,布列松出人意料地去了当时法国的非洲殖民地科特迪瓦。虽然他很少谈及自己的这段经历,但一些研究者认为他受到了康拉德小说《黑暗之心》(Heart of Darkness)的影响,小说以一次沿刚果河而上的航行,在布列松面前开启了非洲神秘腹地的大门。

布列松在科特迪瓦以打猎为生,他猎杀野猪和羚羊,然后把猎物卖给当地的村落。在打猎中,他形成了贯穿他一生的摄影技巧——准备,等待,等待,等待,最后扣动扳机或者按下快门。布列松一生都用全手动的相机拍照,他厌恶自动相机,因为“就如同用机关枪猎杀松鸡”。很多人所钦佩的布列松在巨大压力之下的冷静,也得益于打猎。法国导演路易·马勒曾回忆1968年法国“五月风暴”时的布列松,当时巴黎学生暴动已经达到最高峰,到处一片混乱,但布列松仍能冷静地面对事态,一小时只拍了4张照片。

布列松在科特迪瓦差点死去,因为他感染了“黑水病”,在持续的高烧中,他开始筹划自己的葬礼。他写信给自己的祖父,希望祖父可以把他埋葬在诺曼底一处森林的边缘,因为德彪西当年曾在那里演出过。但最后,他还是挣脱了死神的双手。他在科特迪瓦时已经拥有了一台照相机,不过,他的那段“非洲记忆”,流传到现在的,只有7张照片。#p#副标题#e#

超现实主义

1937年,英国乔治六世举行加冕典礼,世界各国的摄影记者大都把注意力集中在富丽堂皇的仪仗队上。但布列松注意的却是马路上的芸芸众生——一个躺在报纸堆里入睡的男人,由于深夜出来“占座”,熬得又困又累,等到仪仗队过来时,他却已经支持不住,进入梦乡……在现实世界中捕捉到超现实的另一面,正是超现实主义对他的影响。作为一个在20世纪初巴黎塞纳河畔资产阶级社区成长起来的年轻人,布列松难免受到各种各样时髦艺术潮流的影响。

也许是为了让他成为一个有鉴赏力的生意人,布列松的父母从小就让他学习素描。但对他影响最大的却是他的叔叔路易——一个极具天赋的画家,“1913年的圣诞节,我第一次走进叔叔的画室,当时我只有5岁,但马上就被画布和画室的味道迷住了。”布列松由此开始跟随叔叔学习油画,但很不幸,不久之后路易就死于第一次世界大战。布列松1927年开始跟随他的第二个重要的老师——立体派画家和雕塑家安德雷·罗特(André Lhote),罗特不仅带着他的学生去卢浮宫研究古典绘画,他们也会去最时髦的画廊研究当代作品。当时超现实主义运动刚刚兴起,布列松马上就被迷住了,于是他常常光顾当时巴黎的超现实主义基地——希拉诺咖啡馆,并和一些当时的风头人物有了密切的交往。

在非洲死里逃生之后,布列松回到法国,定居在马赛。他彻底放下了画笔,拿起了照相机,对此他曾解释说:“我当时突然领悟到,照相机可以在一刹那凝固不朽。”他在马赛购买的莱卡35毫米照相机和50毫米镜头,此后陪伴了他很多年。1934年,布列松结识了波兰摄影师西莫尔(David Chim Seymour),然后通过西莫尔认识了卡帕(Robert Capa),后来三个人成为大名鼎鼎的“玛格南图片社”的创办人。卡帕曾对布列松说:“不要给自己贴上超现实主义摄影师的标签,做一个摄影记者吧。否则你很容易落进自己的套路里。把超现实主义暂时放在角落,向现实前进,不要犹豫。”#p#副标题#e#

决定性瞬间

在卡帕的影响下,布列松将自己的超现实主义镜头对准了现实。是的,即使面对着这个混乱、无序、残酷的世界,布列松的作品中从来不缺少让人惊异的梦幻和诗意。

在那次危险的非洲冒险之后,世界上的任何地方似乎都不能阻止布列松的脚步。他采访过西班牙内战,看过纳粹德国占领法国,目睹过印度分裂,更经历过1968年的法国学生运动。1948年冬至1949年春,布列松先后采访了中国的北平、南京、上海等城市,1954年,他成为第一个进入苏联拍摄的西方摄影师。

布列松是捕捉人类表情的大师,他镜头下的名人无数,拍过第二次世界大战时期的印象派画家马蒂斯,拍过游手好闲的法国哲学家沙特,他拍摄的咖啡馆里的玛丽莲·梦露被人奉为经典,而意大利雕塑家贾柯梅蒂在画面上变得如同自己的雕塑,甚至,他还拍摄到遇刺前几分钟的印度圣雄甘地。布列松的所有肖像作品都是即兴拍摄,没有任何摆拍,“拍一张肖像就如同听一个15到20分钟的电话,你不能等得太久,而要和蚊子一样随时准备咬下一口。”

1952年,布列松的摄影集《决定性瞬间》(The Decisive Moment)出版,为他的摄影美学做注脚。这本著作提出了一种影响深远的摄影美学,“在一秒钟的很小一部分中,以一种精确的形式呈现出某一事件的重要性,使它成为这一事件的最恰当的描述。”布列松的瞬间似乎过于完美,因为他的耐心、完美的超现实感觉、卓越的构图和精确的拍摄时刻。拿着照相机的布列松,就像一个完美的猎手。而他恪守的教条与主张——比如只用35毫米相机、只用50毫米标准镜头而不用广角镜头、不用闪光灯等人工光源、不事后裁减照片等等,这些曾一直被很多摄影家奉为圭臬。

在布列松之后成名的摄影家,要么和他站在一起,要么通过反对他获得独立,但没有人能绕过这个完美的标杆。1968年后,布列松开始淡出摄影领域,专心于绘画。2003年,他与妻女共同建立了亨利·卡蒂埃·布列松基金会以保存自己的作品。

2004年8月2日,布列松死于家中,离96岁生日差了不到3个星期。就像他一生都喜欢躲在自己的照片背后一样,他的葬礼依旧避开公众,仅邀请了50个亲友参加。他没有被埋葬在年轻时向往的诺曼底,而是更加温暖、阳光的普罗旺斯。(尹达 )

首页

首页 来源:第一财经日报

来源:第一财经日报 责编:潇雨

责编:潇雨 2010-11-04

2010-11-04

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台