现在,几位中国当代艺术家的摄影作品,价格已经与西方大师的作品相仿。数量少,需求大,价格被市场推高。海波的照片由佩斯画廊代理,一张约合人民币50.8万元。

2011年起,摄影家王国锋每年都去一次朝鲜,至今去了五次。巨大的宣传画、领袖画像和雕塑,整洁空旷的道路和默然低头行走的人们,都让他仿佛回到了1980年代的内蒙古。那是他的家乡。

2015年10月15日至11月29日,第二届北京国际摄影双年展在中央美术学院、798艺术中心和CIPA画廊等地举行。王国锋的作品、苏文的收藏,都出现在主题展《陌生的亚洲》中。

这个“亚洲”看上去不太一样:流露柔情的印度女兵、废弃的中东军事基地、伊朗的原野、土耳其的寻常巷陌,它们并不常出现在国际新闻中,也不为中国参观者,甚至也不为当地民众瞩目。

原来中国人也这么幽默

苏文的一部分收藏,被摆在一个外形为半个双喜香烟烟盒,规格为3米×1.9米的展览空间里。展板上的照片来自不同的婚礼,看起来有些年头,其中免不了有对新人的戏弄,比如不确定是不是新郎的手伸进新娘上衣,新娘含羞却不得不忍受。

对这种古怪的婚俗,苏文更愿意用“幽默”而不是“可笑”来形容。

1999年苏文头一次来到北京,这些可以追溯到1985年的照片,正好给他“补课”。

照片多了,苏文发现一些主题。每次碰到婚礼照片,他都能看到烟,尤其是“双喜”。举办婚礼是希望两个人永远在一起,即便叫做“双喜”,烟又对身体有害,跟死亡相关。“爱与死亡同在”,这让苏文觉得很有意思。

“烟盒”不远处,白墙上展示着苏文收集来的另一些照片。照片中的中国人和各种人造景观合影。开心的游客与身后巨大的怪鱼猛兽在一起,有时像即将被血盆大口吞下去,意外有一种幽默感。

苏文想,国外媒体提起中国,不是环境污染等“极端”话题,就是书法和太极拳,“很容易让人觉得,中国和中国人都特别严肃”。在苏文眼里,中国还有很多面孔:也有幽默感,也会享受生活。

他的收藏中还有很多“系列”:挂在家中墙上的玛丽莲·梦露海报、跟麦当劳叔叔的合影、美女与新买的电冰箱合影,还有中国人1990年代初去泰国旅游,和人妖合影的系列。这些系列呈现“改革开放”之后经济起飞时期,中国人生活的变迁。

2013年连州摄影节,苏文获得新摄影年度大奖和中国优秀策展人飞马奖,这是他得到的第一批奖项。

2015年9月,策展人蔡萌邀请苏文参展。他们聊了一下午,终于定下“双喜烟盒”的创意,具体操作由央美设计部执行。看到成品时,苏文用了一个相当本土化的词:“巨好看。”

不是纪实摄影,是“指定”的

王国锋一直对20世纪大型标志性建筑关注有加。在他看来,那些集中出现在特定历史时期,弘扬意识形态和国家意志的超大型景观建筑,都代表相应的社会理想,是“时代的纪念碑”。起初,他的关注方式是多媒体录像装置艺术,2006年后转向摄影。

王国锋的作品尺幅巨大,最大的超过60平方米。他用相机拍摄大量局部,搜集碎片素材,再将之合成到宏观场景当中。照片中的建筑及宏大场景,因此能尽量逼真。2006年以来,他所有的摄影作品,包括《理想》《乌托邦》两个系列,都依次创作。

2008年起,王国锋就一直申请赴朝鲜拍摄,三年后,第一次得到朝鲜政府的批准。每次去前,王国锋要提前两三个月发邮件给朝方,供对方讨论并最终确定拍摄计划。他要按照最终审批的项目进行拍摄。

朝鲜政府每次都会给王国锋派一辆面包车,用欧元计费。每天80欧(约合人民币546.8元),驶出平壤市区,每增加一公里,费用再加0.8欧元。在朝鲜拍摄期间,朝方工作人员始终与王国锋团队同吃同住。

第一次去朝鲜,王国锋被安排参观妙香山国际友谊展览馆。讲解员讲解时,王国锋吃了一块巧克力,立即被严厉警告。在渐渐了解了朝方的主要管制方式和规则之后——比如不随便拍照、讲话时不提领袖名讳等,王国锋就能顺利地推进拍摄计划了。

在平壤第一中学,包括四名朝方陪同人员的七个人进入一间教室,正上物理课的学生们各自忙着做实验。“没有人抬头看我们一眼,我们像空气一样。”王国锋希望学生们放下实验,抬头看镜头。陪同人员立即质疑,要求他说明为什么要这样。王国锋解释:“我希望通过学生们的眼睛和面部表情,来表现他们的精神面貌。”几番讨论后,校方终于同意了王国锋的建议。《朝鲜2014——上物理课的中学生》得以完成。

五年间,王国锋先后拍摄了朝鲜的苏式建筑、与领导人有关的庆典、“阿里郎”演出、普通人生活、劳动党建党庆典及劳动模范。这些年朝鲜也出现了些许变化:平壤修建了许多娱乐设施,用手机的人越来越多,外国人也可以在检查后带手机入境,但他们仍旧不能随意接触普通民众。

王国锋拍摄了上万张素材,从中拣选制作出三十多幅作品。他认为这些作品“都不能用纪实摄影定义”,因为都是与政府合作的结果,拍摄对象都是按照政府意志“指定”的。

几乎忘了以色列是亚洲国家

2003年,时任广东美术馆馆长、现任中央美术学院美术馆馆长王璜生斥资收藏了601张中国纪实性摄影作品。

在此之前,“中国的美术馆基本没有主动收藏过摄影,主要是捐赠。”王璜生告诉南方周末记者,“我们开创了给钱的收藏,所有作品是调底片,我们自己按照收藏级别的要求来冲洗。”那601张作品,后来以“中国人本”的主题进行展出。

在王璜生看来,许多的中国摄影家,就艺术水准而论,并不亚于西方名家。比如侯登科、牛国政等纪实摄影家。“因为种种原因,没办法被知道,也没法参加国外的重要展览。”王璜生告诉南方周末记者。

牛国政历时十年拍摄的《曾经的看守所》系列,这次也被展览。在其中一幅作品中,一名囚犯从铁门上的洞口勉强伸出头来,好像没有回过神,又好像盯着某个观众看不到的物体。

中国70后摄影家冯立拍摄的现实生活:流血的手指,狐疑的眼神或怪异的着装。他所有的“业余”摄影作品,都归入《白夜》系列。

冯立在某地宣传部门上班,从不在工作环境谈论自己的照片。直到近年陆续获奖,周围的人才注意到他的“业余创作”。

“白夜”的主题,源自一次特别的经历。2005年冬天,“新农村”建设如火如荼,一次大型彩灯盛会在成都郊外的千亩荷塘中举行——以往,这样的活动都在成都市区的公园内举行。

那晚,冯立脑中留下了一组奇异的景象:旷野里凭空冒出数十米高的圣诞树,闪闪发光,巨型荷花一开一合,有如外星飞船,把荷塘照得如同“白夜”。水面上,人形的灯组机械地舞蹈。荒诞和超现实感,击中了冯立。

从那时起,他所有的作品都叫《白夜》。很多年后,冯立在《圣经》上看到一句话:“他们白昼遇见黑暗,午间摸索如在夜间。”《白夜》系列经常显得粗糙,似乎只是顺手拍下的生活瞬间。那其实是冯立借助摄影,在周围事物“不对劲”的时候提出问题。

许多优秀的亚洲摄影师被邀请到本届双年展中。谈起参展的孟加拉国女性摄影家法尔扎纳·侯森,说话一板一眼的王璜生突然显得感动。

侯森没有用简单的纪实摄影方式拍摄受到摧残的人,或者只去拍摄女人面部被泼了硫酸的惨相,而是拍出了受害者内心对美丽的渴求和无奈。

王璜生觉得这就是艺术之所在:“她的照片有一种震撼人、说不清楚的镜头感。有一张照片,完全不拍人,就一个蜘蛛网,上面是美丽蝴蝶的残躯。蝴蝶可能已经死在那里许多年了,还能看出它以前的美丽。”

他猜想,也许有些亚洲摄影师,由于国家开放度等原因,不为外人所知而无缘双年展。因此,双年展只能在有限的条件下,尽量促进对话和互相了解。

双年展为此组建了一个五人策展团队。其中,蔡萌、段君是两位本土策展人,秦伟是台湾策展人,另有一位日本策展人长谷川佑子和一位以色列策展人尼莉·戈伦。

以色列的策展人与艺术家都对王璜生谈到,他们以前较多参加欧美的活动,这次可能是第一次把自己摆在亚洲的位置上。王璜生觉得有意思:中国人不熟悉以色列,“几乎忘记以色列是亚洲国家”。

本届双年展最著名的艺术家米凯·鲁芙娜就来自以色列。她的影像装置《当下》被放置在展览入口处。在近8米长、6米多宽的巨大白色屏幕上,成百上千个运动不休的黑色小人,伴随着给人以压迫感的乐声,时而形成密集的人群,时而离散开来,神秘莫测。这些关于人的抽象图像,源自同一个人。

把影像纳入摄影展,在王璜生看来,是一种尝试,也是摄影的趋势性变化。同样代表这种趋势的,还有翁云鹏的录像作品《慢性疲劳综合征》。他从流行的电视、录像、电影图像里截屏,将带着字幕的截屏图像重新组合,构成了诗一般抒情的表述形式。

我爱,也恨着我的家

作为第二届双年展的重要组成部分,收藏展“从图片到照片”的目的,则意在展现中国摄影内部的变化。

“从图片到照片”的所有展品,都来自收藏家靳宏伟。靳宏伟2013年收购了世界四大图片社之一SIPA,成为该社第一大股东。此次,靳宏伟选择了藏品中49位中国艺术家的150幅作品参展。

策展人蔡萌想强调的是作品的“照片属性”或者“摄影属性”,相对的是中国摄影界流行二十多年的“观念摄影”,以及把照片看做传达信息的“图片”的做法。

靳宏伟则偏爱观念摄影。在他看来,真正的中国当代摄影作品是1990年代才出现的,“跟自己的观念、器官、身体、想法做结合。过去那批搞纪实的照片,都是关于别人的事、外面发生的事。”靳宏伟发现,许多艺术家开始把自己的身体当做展示空间。

1998年,艺术家张洹在一组叫做《泡沫》的系列作品中,记录了一次自己的行为艺术。“从图片到照片”展示了这个系列15张照片中的4张。

那些照片里,张洹的头部占据大部分空间,嘴里含着自己和家人的照片,脸上有形状各异的泡沫。他宣称:“我爱,同时也恨着我的家,我想吃了他们,我想吃了我自己。”

靳宏伟把泡沫比作洗礼,但“洗礼”后泡沫犹存,很多东西都还是洗不清。作者嘴里的照片无论对于家庭还是时代,都具有文献价值。

在《文身》系列里,邱志杰用鲜红的“不”字和密集的图钉覆盖自己赤裸的身体。在《隐形人》系列里,艺术家刘勃麟在身体上彩绘,让自己的身躯消失在长城、天坛等标志性建筑,或平淡无奇的城市场景中。

王庆松的《现世》系列,由普通人“扮演”的佛像体积庞大、金光灿灿,他只待在画面一隅礼佛,微不足道。1997年的作品《新老兵》中,他同时充当新兵和老兵两个人,“自己送自己上战场”,而两人的四面八方都环绕着大白菜。

很多作品都是摆拍完成,但王庆松更愿意把自己的工作归为纪实摄影。“中国是一个13亿人口的大国,每个人的吃喝拉撒都举足轻重。我用摄影及舞台的艺术表现方式,展现、上演这个时代的面貌以及真实的当代故事。”王庆松对南方周末记者说,“我试图抓住现实荒诞的瞬间,表现这个时代。”

青年艺术家于筱的五幅作品也在“从图片到照片”中展出,它们分别来自《未央》与《童谣》系列。于筱生于1984年,作品仍然与自身联系紧密。

《未央》的英文名为“Never Grow Up”(永不长大),于筱以小孩子的形象出现,在照片中翻花绳、骑儿童车。童年生活“尤其珍贵,非常重要”,照片里的“孩子”却并不开心,背景阴阴沉沉,弥漫着孤寂。

2008年,她将从中央美术学院本科毕业,意味着要长大成人,告别被保护的时期,那时,“觉得不长大的状态特别好”。

“我的创作比较关注80后这一代,独生子女。”于筱认为自己与前辈艺术家的区别在于关注点,而非创作手法。“全面二孩”政策将要全面实施,独生子女政策带给80后那种特有的“独”——孤独、自我,她都希望捕捉到摄影作品中。

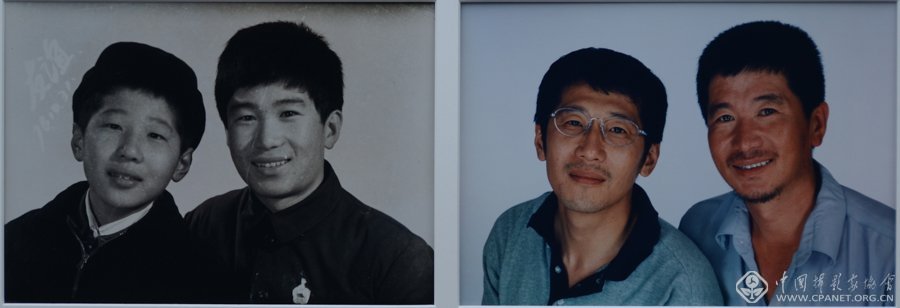

靳宏伟收藏的海波的《友谊》。靳宏伟刚开始收藏中国当代作品时,到处打听,哪些是一线人物,得来的名单包括海波、王庆松、邱志杰、杨福东等等。 (靳宏伟供图/图)

你连海波都不知道?

“从某种意义上说,中国当代摄影的国际形象,基本上是由包括日本在内的西方的收藏家与策展人塑造的。”摄影评论家顾铮曾这样写道。在他看来,西方人对中国了解有限,在评价和推介中国当代摄影作品时,受到了自身文化背景、意识形态和艺术趣味的影响。

这种单方面的认识过程,很大程度上固定了西方对中国当代摄影的认识,反过来,也用他们的标准影响甚至取代了中国人对中国当代摄影的认知。“许多人获得的印象是,中国只有这样的‘作为当代艺术的中国摄影’存在。”顾铮说。

靳宏伟有过类似经历。2011年,在纽约的拍卖会上,他偶遇一位美籍犹太裔收藏家。同行有些照片放在那边拍卖,靳宏伟问作者是谁,答曰海波。靳宏伟不知道此人,对方很惊奇:“你做收藏,连海波都不知道?”

身为专注于西方摄影大师作品的藏家,靳宏伟觉得有点丢面子,由此开始关注中国当代摄影作品。

没过多久,靳宏伟询问纽约大都会艺术博物馆摄影部策展人杰夫·罗森海姆,大都会是否收藏过中国摄影家的作品,罗森海姆回答“有”。没想到,答案又是海波。

海波2005年的作品《北方——骑自行车的人之一至八》,是大都会博物馆收藏的第一件中国摄影师的作品。作品由八张照片连在一起组成,拍摄于海波的吉林老家,每张上面各一位衣着朴素的中老年男人,骑着二八自行车。天际线把骑车者身后的背景一分为二,呈现出灰蓝和土黄两种混沌颜色。

靳宏伟问,大都会为什么收藏这件作品,罗森海姆回答:一、大都会相信推荐者佩斯/麦克吉尔摄影画廊的判断力;二、这幅照片“挺中国的”。

作品的推荐者很重要,而佩斯/麦克吉尔恰是美国最高端的画廊,“等于摄影界的好莱坞”,甚至可以左右MoMA(美国现代艺术博物馆)的摄影收藏。至于第二条,靳宏伟猜想,大都会方面也许觉得中国还是张艺谋早期电影中的那种形象。

2013年,靳宏伟开始收藏中国当代摄影作品,“先收了一批一线的人物”。大约十位,包括海波、王庆松、邱志杰、杨福东、张洹等大名鼎鼎的艺术家,作品共二三十张。他们的摄影作品,也最为西方认可。

现在,几位中国当代艺术家的摄影作品,价格已与西方大师的作品相仿。数量少,需求大,价格被市场推高。譬如,海波的照片现在由佩斯画廊一级代理,一张8万美元(约合人民币50.8万元)。

“中国可以说是世界第二大收藏市场,但摄影作品在其中的位置还差很多,尚待成长。”靳宏伟说,在国际市场上,购买中国摄影师作品的绝大部分是外国人。

靳宏伟一直想见见海波,2014年,终于在策展人蔡萌的帮助下得偿所愿。在西方声名远播的海波很健谈,但并不热衷社交。两人在海波的工作室见面,靳宏伟在那里看到了一些未曾见过的作品。不过,他过去在市场上相中的一些照片,已不在海波手上了。

这几年,据蔡萌观察,王庆松、王宁德这些1990年代活跃的摄影家,付羽等回归暗房和传统方式的摄影家,以及一些海归年轻人,已经分别以不同形式呈现出对“照片属性”或者“摄影属性”的回归。

资深摄影家在艺术上的成熟,对中国社会的思考愈加深入,促成了这种回归。而年轻艺术家在摄影方面具有更全面的知识结构,作品状态更加多元,可能会自觉地寻求“回归”。

“我可能又回归到用胶片去拍摄,实实在在,对我看到的物体有一个比较直观的记录。”年轻的艺术家于筱告诉南方周末记者,此前她的作品中有大量后期制作,诸如拼接、挪用,现在,她也开始尝试“回归”。

蔡萌认为,“原作100”的影响也与“回归”有很大关系。这次展览举办于2011年,全名为“原作100:美国收藏家靳宏伟藏20世纪西方摄影大师作品展”,同样由蔡萌与靳宏伟合作,在中国大陆八座城市巡回展出116幅西方摄影大师的原作。

底片可以复制若干张,但实际上每张照片都不同,都具有唯一性,西方在1930年代已经达成共识。在规范的市场环境里面,同一照片可以有多张原作,以版数等因素区分。无论鉴赏还是收藏,原作都颇为重要,学理讨论时,“原作”概念则更加复杂。

“这些年第一次把摄影的’原作’概念抛出来,应该是有指标意义的。”蔡萌发现,“原作100”之后,不仅大家讨论摄影时谈原作,国内也出现了很多以“原作”命名的展览,“不管真的假的,都说有’原作’”。

首页

首页 来源:南方周末

来源:南方周末 责编:宋宇

责编:宋宇 2015-11-23

2015-11-23

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台