访谈、摄影 / 李威仪

翻译、整理 / 施伟哲

(原文出自《VOP摄影之声》#8)

媒体 / 首先想请教,作为资深的摄影评论者,请问您认为摄影和评论的关系是什么?

对于这个问题,我常这么回答,我认为摄影评论家的工作其实很像翻译家。为什么会这么说呢? 因为摄影家总是透过照片来表达自己的话语,但是他们在照片里诉说的话语,不见得能够传达给一般人。例如张照堂老师等人,他们以自己的话语诉说着什么,但他们的话语总是难以让人理解。因此,就像将英文翻译成日文,或者将法文翻译成中文一样,必须有翻译家存在,而这就是摄影评论家的角色。

媒体 / 每个人对摄影都有不同的偏好,有些说法认为摄影并不需要被诠释,甚至反对诠释影像这件事,认为照片自己会说话,不需要用文字去描述它,您对这样的说法有什么响应呢?

其实我并没有特别要将「看哪一本摄影集可以怎么样去思考」这样的想法强加于观者身上的意图,而是希望我的文字能对观者的想法有所帮助或是滋养,这样就好了。所以,我并不觉得我写的东西是一定正确的,那只不过是我所感受到,或者说是我所思考的事物,那些话语并非绝对。

媒体 / 您在日本是有名的摄影评论家,您的论述也受到很多人重视。不晓得摄影家对于您的评论文字有没有给予过什么回响?

当然有些时候也是会得到一些意见,不过一般来说没有特别的回响。我觉得现在,特别是在日本,摄影家和摄影评论家的关系并不像过去那样存在着对立关系,或是进而直接对摄影家产生影响,那样的关系现在已经变得薄弱了。不过有些时候我会很庆幸,我的文字似乎能为摄影家产生一些帮助,或是给他们一些刺激。只是整体上来说,有时候我会觉得文字和摄影的关系相较于过去是稍微薄弱了些,这样是有点可惜的。

媒体 / 因为评论者对影像的解读也是出于个人的理解和观察,不一定属于所评的影像的,摄影评论家便可能是某种诠释影像的霸权,有没有人曾经质疑过您的评论呢?

我想不可能没有。华语圈的情况我并不是很清楚,不过在日本同时存在着摄影批评家,以及像我一样的摄影评论家,这两者的立场是有点不一样的。台湾或中国,还有美国及欧洲的情况,我并不了解,但是在日本「批评家」和「评论家」是被区分开来的。两者的不同在于,「批评家」会对作品表达自己意见,例如某个作品该怎么呈现比较好之类的,甚至要他人接受这样的想法。至于「评论家」的角色则像前面所说的,是将摄影家想表达的事物翻译出来,并且尽可能地广泛介绍给大众。比起批评家,我想我比较适合持续扮演评论家的角色,因为我并不是会和摄影家们直接争论的那种人。所以,让一般大众知道摄影家到底是在做什么,或是将他们的作品介绍给大家知道,才是我所扮演的角色。虽然偶尔也必须做些像批评家的事,不过整体来说,我多半还是在做评论家的工作。

更清楚一点地解释,批评家比较像是在带领摄影家,而评论家则是追随摄影家的脚步。如果要说我是哪一种角色,我是对摄影家的作品抱持着敬重的心理,不断追随着他们,并且以自己的方式去理解他们所做的事,进而转化为文字,传达给一般大众。

媒体 / 您认为好的摄影评论家需要具备什么条件?

首先是像前面提到的,必须对摄影工作及摄影有所喜爱,这是首要条件。然后,必须能够将摄影的事物充分地传达。在这一点方面,就必须具备言语表达的技巧。至于是什么样的技巧,是无法只用一句话就说明清楚的,不过也许就像翻译家一样,如果不具备摄影方面的知识就没办法翻译,所以我觉得如果不具备将知识转换为话语的能力,就不足以作为一位称职的评论家。

媒体 / 您是否有欣赏的评论家?他们又是怎么影响您的观点与论述呢?

我对摄影的思考到底受到谁的影响呢?这跟摄影家本身会当批评家或评论家看待自己的作品这件事有关。我觉得摄影家讲述自己的作品时使用的语言影响了我。如果要说谁影响我最深的话,可以说是荒木经惟吧。他对摄影的思维使我有很多启发。

比方说,对于摄影作品的看法上,他常用「Eros(性爱)」与「Tanatos(死)」来诠释他的想法。Eros就是所谓性爱的世界,Tanatos则意味着死后的世界,他的作品往往可以同时呈现这两种元素。他总是以自创字语为豪,所以将Eros与Tanatos加在一起创造了「Erotos」。像是他在看某张作品时,从某个角度看,可以看到Eros,从另一个角度,则可以看到Tanatos,他把两个元素合二为一创造一个世界。所以他欣赏摄影作品不单单只从某个角度观赏,而是从另一个角度,甚至是相反的角度来看,这样的想法很有意思。我不确定这是不是只有荒木经惟才特有的想法,不过这种多采多姿的思维的确对我有不少帮助。

媒体 / 您认为在摄影的诠释上,会不会因为地域或文化上的不同而有不一样的地方?

我有时候也会思考这样的问题,不过由于我的外文不是那么在行,无法直接用外文去阅读一篇评论或批评的论述,不论像是苏珊桑塔格(Susan Sontag)或是罗兰巴特(Roland Barthes),都只能仰赖翻译过的文字来理解。所以比起他们,我想还是日本的摄影家或评论家的话语对我影响较多。因此,关于这个问题我或许无法回答得很好,不过,我认为相较于欧美,也许日本的摄影家或评论家的想法是很独特的也说不定。尤其接下来我打算去厘清日本摄影家或评论家的想法为何独特,所以我会一点一滴地试着以自己的文字去思考亚洲的摄影。

媒体 / 您自己本身拍照吗?

我在大学念的是摄影科系,不过我在大三的时候才发现我一点也不是成为摄影家的料,这对我来说是很大的转机,所以我认为发现自己的无能是件很棒的事。不过由于我还是很喜欢摄影,所以当时我开始去思考摄影并写成文字。从那之后,我几乎就没什么拍照了,我现在身边也仅只有一台小小的数字相机。(笑)

媒体 / 所以您是因为这样才以写论文的方式毕业的吗?我在您的著作里有读到。

对啊!我那一届一百多人当中,以论文毕业的只有两个人。

媒体 / 日本有没有同时是摄影家又是评论家的人呢?

有,其中很重要的一个人叫做中平卓马。不过由于他饮酒过度而丧失记忆,以致于他不能自由的书写或讲话,现在已经无法从事评论的工作了。在那之前,大概是60年代末到70年代中期的那段期间,他可是日本很有权威的摄影家暨批评家呢。我觉得他的话语很有力量,中平卓马先生也对我影响甚多。然后,我想顺带一提的是一位当代摄影家,她叫做志贺理江子。我觉得她刚出版的札记《螺旋海岸》很棒,与中平卓马的《为何是植物图鉴》(なぜ、植物図鉴か)有着不相上下的冲击性。所以摄影师自己写下或说出的话还是很有力量的吧。要是你们的杂志也能介绍她的话一定很棒。

我觉得台湾与中国的摄影是很不一样的东西。台湾的当代摄影发展的较早,累积的作品也比较多。据我所知,台湾人从90年代便创作出洗练的摄影作品了。而中国则是90年代以后才逐渐发展,也许是因为时间上的不同所以才存在差异的吧。也因为这样,中国的当代摄影与当代艺术的连结较为紧密,反而较缺乏摄影应有的纪实性,或是快照(snapshot)作品。台湾则和日本一样,摄影的概念是以纪实或快照为基础。当然当代艺术和摄影的世界有重迭的部分,但两者是以不同的世界各自成立。以沈昭良老师来说,也许是他曾在日本念过书,我常常觉得他的作品跟日本的摄影型态非常相似,这类型的摄影家也挺多的。中国则是一口气衔接上当代艺术,几乎没有这一类的摄影作品。

媒体/ 摄影的创作形式和观念一直在改变,解读的方式也在变化。您怎么看您过去的评论呢?

我的评论大体上分为两种,一种是针对日本摄影历史所写成的文章,另一种则是1980、90年代到2000年代的当代摄影评论文章,两种并不一样。回过头看过去的文章会觉得很不成熟,或是还有不少必须加强的地方。像是关于日本摄影历史的文章,也尚未完整地写出。从摄影开始传入日本至今150多年的历史,如果要详尽地写在同一本书里是不太可能的,果然还是需要五本,甚至到十本左右才够。我有时候还是会觉得像这样的大工程还有些必须加强之处。

至于当代摄影的部分,我则认为得尽可能地去追随摄影的现场,也就是所谓的摄影展或摄影集。这必须如生活般地持续关注摄影并写成报告。这对我来说就像是一种义务,我认为如果我不去做,就没有人能够实际地将目前摄影家们正在做的事传达出来。我一个月会写十多篇摄影展的评论文章,发表在「artscape」这个网站上,一年累积下来数量也不少,大概有150多篇。虽然是件很劳累的事,但做起来很有乐趣,这就是我主要的工作。

这样的作品不少呢。有马上能够写出文字的作品,当然也有花费不少时间在心中思考出文字的作品。所以,我所做的是花费很长的时间,将难解释的作品换成语言。不过,基本上好的作品总是令人费解。说神秘也好,说谜也好,我觉得秘密越多越有趣,才会是好的作品。就像我喜欢的摄影家阿巴斯(Diane Arbus)所说的,「A photograph is a secret about a secret (照片是一个关于秘密的秘密)」。不过,谜总是难解的。你去看志贺小姐的作品吧,简直是谜呀。

媒体/ 那么像是遇上一些只是传递某种氛围的作品,您认为可不可以用主观的形容词去堆栈一个摄影评论?例如以志贺理江子为例,能不能以历史背景或是条理的方式去分析她的作品?还是只能用感性的形容词去解析?

饭泽耕太郎不只撰写摄影文字,也曾出版自己的诗集《茸日记》(三月兎社,1996年),书名和封面都有他最爱的磨菇。

不管是评论或是批评,只有情感上的反应当然是不行的。由于摄影家的文字总是以感性的字眼居多,对于感性的东西以感性去响应是行不通的,所以只能以有逻辑的描述去响应。其实有一些是比较容易搭建逻辑,否则要将许多不同元素复杂地组合在一起才能写出有逻辑的文章。

但是你这个问题真的很有意思,我想例如像是志贺理江子小姐的文字,如果要说的话,比较像是诗句,所以在谈论她的时候,我觉得或许就不用评论,而用诗来做响应也不错,这只是我突发奇想 (笑)。 其实,我以前曾是诗人,最早刊登在杂志上的不是摄影评论而是我的诗作,所以再次回想当时的感觉,以诗句来做评论,说不定反而会更有趣。

媒体 / 啊,这真是有趣,原来饭泽先生会写诗呀。所以您认为以一种艺术创作的方式,像是写一首诗来表达,也是响应作品的一个方式吗?

我觉得这是非常棒、很前卫的想法。如果可以这么做的话,说不定是件有趣的事。我书写评论至今已经有30多年的时间了,偶尔也会有觉得厌倦的时候。所以这一年多以来,我的写作范围也拓展了不少,除了摄影评论,因为喜欢蘑菇,我也写了一些关于磨菇的文章,而接下来新发行的作品也会像是小说一样。总觉得我自己本身开始有了一些改变,不过正如前面所提过的,我热爱摄影评论这样的工作,所以会不断地继续下去,但同时也到了该是拓展写作形态的时候了。

(原文出自《VOP摄影之声》#8,2013年)

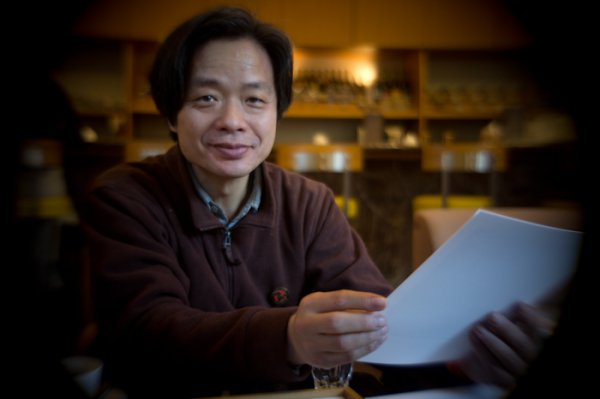

饭泽耕太郎 (Iizawa Kotaro),日本当代摄影评论家、摄影史学者,以及日本摄影杂志《deja-vu》总编辑。1954出生于日本宫城县,1977年毕业于日本大学艺术学部写真学科,1984年筑波大学艺术学研究所艺术写真研究科博士课程修毕。主要著作包括《增补 都市的视线──日本的摄影1920-1930年代》(平凡社图书馆系列,2005)、《摄影力》(白水社,1989)、《战后摄影史笔记──摄影表现了甚么?》(中公新书,1993)、《日本摄影史漫步》(筑摩学艺文库,1999)、《欢迎莅临写真美术馆》(讲谈社现代新书,1996)等多本着作。

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 责编:影子

责编:影子 2013-11-04

2013-11-04

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台