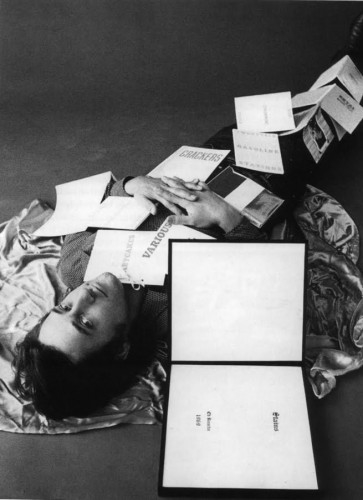

Ed Ruscha, Every Building on the Sunset Strip. Alhambra, CA: Cunningham Press, 1963. Detail showing accordion-folded book. Courtesy of Ed Ruscha © 2009. Photo: Paul Ruscha.

当一些当代艺术家把自己的照片制作得无比巨大,甚至要用整个房子才能装得下,意图将摄影变成一种适合画廊和博物馆展出的“墙面艺术”的时候,仍然有一些人背道而驰,他们只爱照片捧在手里的样子,比如,爱德华·如萨( Edward Ruscha ),这位当代艺术家也是一位高产的摄影书出版人,从1962年代出版自己的第一部摄影集《26个加油站》开始,到1972年,他已经先后出版了14本艺术图书,这些书印刷并不讲究,印量非常大,价格让普通人都承担的起,在他看来,照片的艺术质量并不重要,最重要的是它的内容和语境。如萨的想法与德国哲学家马克·本斯(Max Bense)的观点不谋而合,后者认为摄影的美学必须和传播相关,摄影应该是一种渠道艺术。

相关阅读:

Ed Ruscha with his Books 1969

交流,一直是照片的重要功能,这让照片尺寸向来小而亲密,你看照片的时候需要凑近看,如果那是一张家人的纪念照,则正是脸颊贴近脸颊的样子。事实上,摄影术诞生初期,更多照片都是纪念照,是家人之间彼此惦念的纽带,用以消解所面临的分离甚至生死相隔,据说,美国西部拓荒者随身只携带两本书:圣经和照片簿。

家庭相册恐怕就是最早的手工摄影书,空白的页面上,有精心布局黏贴的照片,有手写的图注,若主人有艺术气质,还会在上面画装饰性花边。一本家庭相册即是一部家庭史,法国人拉蒂格(Jacques Henri Lartigue)恐怕是最执著的家庭史记录者,竟然积累了120大本影集。这个出身上流社会的富家公子,从6岁开始拍照,里面都是亲人和他喜欢的姑娘,这些随手乱拍的照片,幽默生动,拉蒂格从来都没有将之看做艺术,直到他69岁的时候才偶然被发掘出来,成为摄影人仰慕的大师。

在与观者的交流过程中,当摄影者发现单幅照片割裂了自己所感受到的真情实景,将照片集纳成册,恐怕就成了一种非常理所当然的举动。谈到正儿八经的摄影出版物,最早恐怕要追溯到摄影术的发明者之一塔尔伯特( William Henry Fox Talbot),他在1844到1846年间出版的《自然的画笔》(The Pencil of Nature),一共六集,每一集里有24张照片,都是手工黏贴在书页上的,照片的内容有风光,也有建筑,下面有详细的文字说明,塔尔伯特试图用这种方法把摄影术介绍给对它尚感陌生的受众。这套书现在据说流传于世的只有十五套。

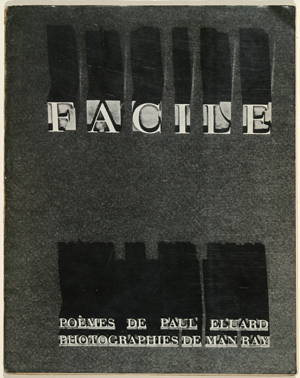

保罗·艾吕亚(Paul Eluard )和摄影师曼瑞(Man Ray)合作出版的书《Facile》

这些早年间印制的摄影书,现在都变得弥足珍贵。1935年,由诗人保罗·艾吕亚(Paul Eluard )和摄影师曼瑞(Man Ray)合作出版的书《Facile》现在售价高达一万美元,而如萨当年的“廉价”画册,则要卖到一千七百五十美元。美国摄影评论人,同时也是摄影书收藏家吉姆·路易斯(Jim Lewis),他在感慨摄影书价格昂贵的同时声称:“一万美元够我买20个ipad了,不过,我宁可去买那本书。“

让吉姆·路易斯痴迷的是照片被印刷出来之后的质感和层次,他认为通过电子媒介看书,说好了是一种误读,说得不堪则是灾难,因为人们看到的只是摄影师实际想要表达的一个粗糙的概念——色彩是不对的,细节缺失了,微妙的小感觉消失得无影无踪。这些品质的缺失,使得观者只是对内容的关注,比如电脑上看黑白大师亚当斯的作品,使他变成一个并非是精心制作层次丰富照片的摄影师,而只是一个拍摄树木,石头和山崖的家伙。

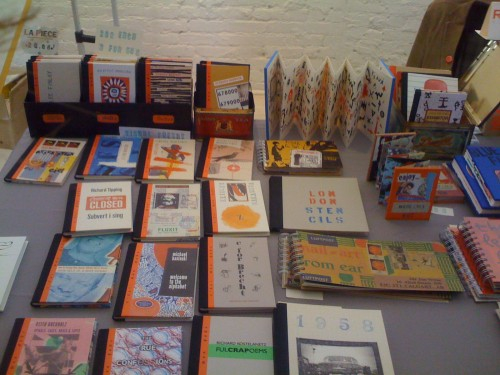

摄影书的精妙不止是带来让眼球感到愉快的照片阅读体验,针对美国纽约一年一度的艺术书展,《纽约时报》使用了“灵感闪烁,奇怪,迷人,美丽”这样的形容词,并指出:“你永远也无法从Kindle上获得与这些图书接触的独特感受。”

电子阅读不能代替捧在手里阅读图书的感觉,尤其是一些让人们爱不释手的精灵古怪的摄影书,它们可能会装在木头匣子里,里面还有一大堆小玩意儿,印章,明信片,甚至复杂到还要给你附上一个图书使用指南,使得你看的时候似乎能够分享做书人哼着小曲装订每本书的快乐。

美国纽约一次艺术书展上的各种小书

这些带来完全不一样翻阅体验的“怪书”,通常不是正规大出版公司的作品,而是来自独立出版社以及摄影师的纯手工DIY制造。这些印刷帮对做书的热爱,是为了摆脱僵硬的出版制度,大出版公司总是要考虑图书的市场销路,以及大规模印刷的要求,从而使得他们不得不将书做得中规中矩。

从 2008年开始,美国卷起一股印刷帮热潮, 这一年,著名的摄影师阿里克·索斯(Alec Soch)和理查德·瑞纳提(Richard Renaldi)都分别找到合伙人成立了独立图书出版社。这两家出版社的风格完全不同,索斯的出版社强调出版物的个性味道,目前已经有十来本图书出版,一些限量版图书已经卖空了。理查德瑞纳提做书却非常谨慎,他目前只出版了三本书,却强调每本书的厚重,每本书的出版都是一个团队一同工作,其中包括设计师,编辑,制作协调,以及印前的专业技术处理人员。

印刷帮也有单兵作战,简单到可能就是家里的复印机,或者是到快印店里打印,完全是纯手工制作,但这些书却闪现着做书人的个性灵光。Joachim Schmid就是这样一个“自出版人”,他的书是一系列有着奇怪标题的硬皮小画册,“大鱼”、“第一张照片”、“食物”等等,照片都是他从街上以及网络上“捡来”的别人的照片,他则颇有些冷幽默地看人们如何应用摄影。Joachim的书装帧非常简单,这样的图书很可能无法被正规出版社看上眼儿,自出版则让这些特立独行的印刷帮有了和他人交流自己思想的机会。

针对小规模的个体出版,欧美出现了一个“按需印刷”的概念(Print on Demand),一些在线服务机构开始向摄影师提供专门的按需印刷画册的服务,较为成功的是Blurb,在这里,摄影师可以把照片传到网站上,按照网站提供的模板将书印出来。此外,还出现了一系列针对印刷帮图书传播的辅助机构,比如专门出售小众摄影艺术书的图书商店,纽约的Printed Matter里面摆满了各类艺术家的小众出版物。

同时,摄影书的艺术价值逐渐被藏家关注,摄影书收藏家吉姆·路易斯指出:“摄影书,这些艺术家原本是为了集纳和展示照片的传播媒介,现在变得越来越重要,一些摄影书甚至被视作一种版本比较多的艺术作品,受到入门级收藏者的关注。”

印刷媒体要死亡了么?至少艺术家仍然在做书——这是2008年纽约艺术书书展的研讨会主题。其实不止是艺术家,还有很多印刷帮,当照片被分解成比特字节,漂移在互联网世界中的时候,他们仍然执拗于寻找那种将照片捧在手里的感觉。

首页

首页 来源:《周末画报》 任悦 文

来源:《周末画报》 任悦 文 责编:未知

责编:未知 2012-03-31

2012-03-31

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台