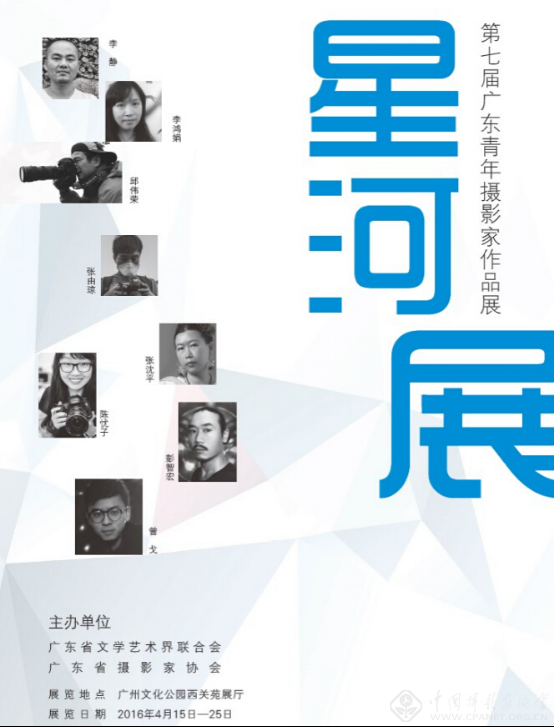

4月18日,由广东省文联和广东省摄影家协会主办的星河展——第七届广东青年摄影家作品展览开幕及表彰仪式在优美的珠江河畔广州文化公园顺利举行。广东省文联党组成员、专职副主席洪楚平,中国摄影家协会副主席、广东省摄影家协会主席李伟坤,中国摄影家协会理事、广东省摄影家协会专职副主席郭小宁,广东省摄影家协会副主席陈俊生、罗旭、钟荣健、梁力昌及省内其他摄影机构的领导和来自于全省各地的摄影爱好者参加了开幕式。

开幕仪式上,郭小宁宣读了第七届星河展入选作者名单,李伟坤为入选作者颁发了证书,洪楚平致辞并为入选作者颁发了奖杯。

本届星河展自去年年底启动以来,备受社会各界关注,收到了来自于全省各地青年摄影家的投稿,经过严格、公平、公正的评审,向社会的公示无异议后,最终评出李静、李鸿娟、邱伟荣、张由琼、张沈平、陈忧子、彭智宏、曾戈等八位入选作者。八位入选作者平均年龄仅三十六岁,其中还有两位九十后,他们用独特的方式展示了自己对于社会、人生、艺术的思考与领悟。作为广东省文学艺术界联合会为美术、书法、摄影等艺术门类而设定的专项展览活动,“星河展”多年来为广东培养了一批又一批的中青年艺术人才。“星河展——广东青年摄影家作品展”自2006年举办首届以来,为广东摄影界挖掘了一批批具有艺术潜力且富有创作能力的摄影新秀。

本届星河展以积极鼓励创新,发现更多具有创新意识和独立思考能力的青年摄影人才为宗旨。展出的摄影作品充满着令人着迷的新锐之气与创新之象,虽然这些年轻的作者在创新的探索历程中也有思想的局限与谋局的不足,但又恰恰表明,他们的摄影之路远远不止于此。

影友参观影展

李静,男,1972年2月出生,广东省湛江市接待处主任科员。

作品:空灵

作品阐述:

“空灵”空静而带有灵活的气息,是一种“无极之境”超越了时间,超越了空间,形成一种透明的含蓄,给人一种琢磨不透的美,让人心生敬畏,又欲罢不能。

时间都去哪儿了,过快的发展与道德的失范,不少人丢了灵魂,总想摆脱固定自己的那个锚,扯断空间缆绳抛开信仰贪婪地追逐私欲,去追求那至高的权力金钱,享受自己极乐的人生。却忘记了大海的恶风巨浪,忘记了可以吞并一切贪婪的漩涡,忘记了身后孤独等待盼望他的人,当一切时间破碎繁华落尽金黄褪色风光不再,被巨浪推回岸边已是身穿百孔破烂不堪,纠结、落寞、暗淡的天空、黯淡的心情以自怜为衣,沉浸在自己的灰色世界。一个人蜷缩在角落里,笼罩在暗色里,被寂寞吞噬着。还有谁为谁守望天涯,还有谁为谁望断归路。那指引归家的航灯依然在黑暗中闪着微光,家成了模糊中的记忆。

摄影带给我的无限喜悦已成为我生活中不可或缺的一部分。在捕捉大海的瞬间,不如说是去和大海倾诉、释放自己。每当拿着相机到海边,大海总是给我一种宁静、纯厚、广阔、包容的空灵感,令我忘掉平日的疲倦,可以天马行空,毫无畏惧地面对那稍许的宁与静。但对于生活我会尽自己最大的力量去拼搏,即使再苦,我也不轻言放弃,因为我知道辛苦的背后是另一番收获。这宁与静的片刻让我重新看到了希望的曙光,让我组成了永恒的信念,令那颗疲倦的心再次苏醒。空灵,是种意境,是人们灵想之所独辟的有灵气往来其间的有机审美心理。这是人意识和生命情调的诗化,表现在意境里,便是一种空灵之美。它是立体的、无边的,也就是那种“无极之外,复无极也”。

评委评语:亦美亦禅

作者用这一组黑白风光组照试图探索并阐述人与自然或宇宙的关系。

作者用黑白、慢门、虚实结合等摄影艺术手段,截取自然中的风、云、闪电、浪、石头、枯木,以及带有人类痕迹的锚、船,来讲述一个征服与吞噬、和谐与共生、安逸与倾覆之间远古而永恒的故事。

在这组作品中我们看到了东方美学体系下的审美观:作品意境里有天地玄黄宇宙洪荒的气势,有悠远恬淡的情境,更有着孤寂空灵的禅韵。海浪转化成丝绸般的柔美,孤独渺小虚幻的人面对无尽大海,年复一年拍打着礁石的浪花--禅学的“空纳万境” 境界在此得到了某种体现。

摄影是光影的艺术,亦是心灵的表达,作者在此组作品中虽然有几幅作品元素过多,升华不够,但这样的作品已经初步表达了艺术美学和禅境美的一些特征,且简洁而带有神秘感,让作品具备了经久耐看的魅力。

评委:张望#p#副标题#e#

评委:张望#p#副标题#e#

李鸿娟,女,1976年5月出生,广州领摄文化发展有限公司摄影老师,大晴天旅行网摄影导师。

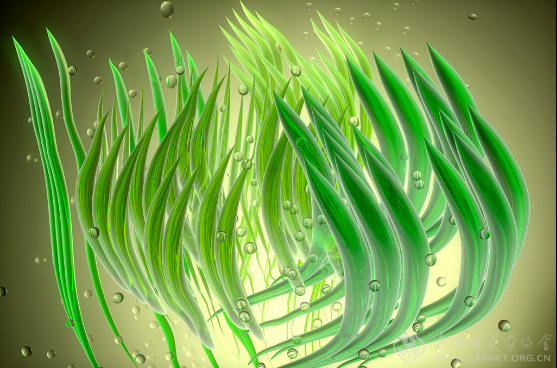

作品:象外之象

作品阐述:《象外之象》

170多年前尼埃普斯拍摄的第一张照片是风景照片,此后经历种种发展和演变,风景摄影有了许多不同的内涵和伸延。风光摄影不只是对原有景观的呈现复制,或许应是拍摄者的个人观点,想法和个性情感的介入和体现。

那是一种苦行僧式的长时间精神修行。摒弃单纯记录,寻找个性化表达方式,把情感融会贯通到作品上。不刻意寻找恢宏大场面,不刻意追光逐影,道法自然,不断创新,用心思考拍摄出镜头之外的象外之象,那些与自己有缘相遇的精彩时刻,那些感动自己的点点滴滴,给照片注入温度和情感。从大海到沙漠,从平原到高原,就地取材,注意景物选取之间的关联性,以《生命》为例,摄于非洲死亡谷,采用一般的拍摄手法只能还原这里的环境和原貌,通过观察树根扎进地表龟裂成一圈一圈的天然图案,没有比这更合适的素材了。启用多重曝光功能,先把地表的裂纹图案拍摄好,然后再拍摄枯树,效果马上呈现在相机里。相比在后期坐在电脑前,我更喜欢运用前期的手法去完成自己的构思和理念。虚实结合,或大或小,或繁或简,或浓或淡,以形写神,表达对物象的意境和神韵。

作品里有美术的影子,有文学思路的指引,也有音乐节奏的律动,象外之象,韵外之致,这都是我所追求的。

评委评语:互文性

11个世纪前中国唐代诗论家司空图的诗论“象外之象”,成为21世纪中国摄影师李鸿娟入选“星河展”风景照片的题名;中国古典美学的重要概念“象外之象”,与西方当代文论的标志性术语“互文性”,构成了本摄影评论话语。正所谓摄影与诗学同融,东方共西方聚汇:此为当代摄影之一端也。

李鸿娟创作的系列影作《象外之象》,旨在对1826年世界上第一幅照片也是第一幅风景照片——法国尼埃普斯拍摄的《窗外的风景》,做内涵性探索:运用多重曝光突破传统风景照片的三维空间,赋予画面“象外之象”的多维体现,拍摄前期摄影技术的运用,令精心选择并置的影像产生了电影镜头式的蒙太奇效应。

作者阐述道:以拍摄于非洲死亡谷的《生命》为例,那枯死的骆驼刺矗立在有900年历史的古树墓地,我观察到这些枯死的大树树根还一直深扎于盐碱地,地表龟裂成一圈一圈的天然图案,没有比这更合适的可利用的多重并置素材了。在相机操作中以多次曝光构造虚实,以形写神,表达在不同时刻不同地点与自然对话的感悟。

转换运用法国批评家克里斯蒂娃的“互文性”批评术语来描述,就是两个或两个以上影像间发生的“互像”关系,其通过不同影像意象性的并置碰撞,相互产生扩散性影响,在画面宽泛的语境下自由对话:生态的、理念的、心理的、社会的、历史的种种在此融为一体,爆破开花。

评委:公 元#p#副标题#e#

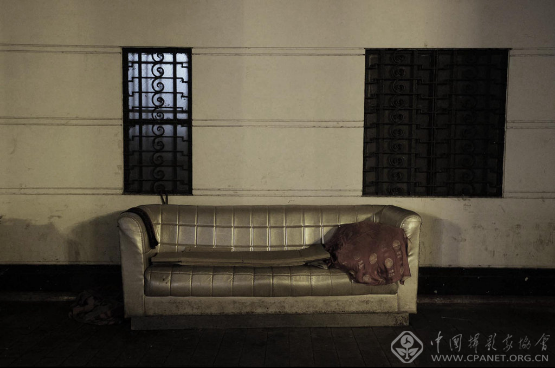

邱伟荣,男,1972年12月出生,广州日报社 摄影记者。

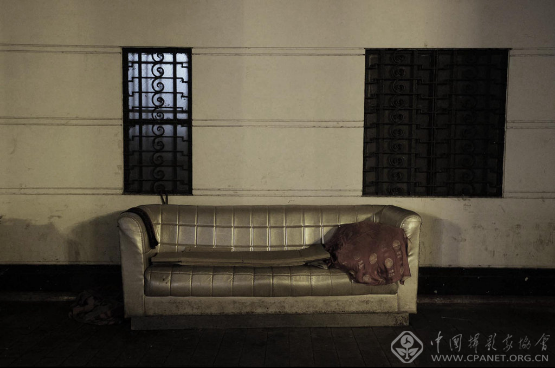

作品:流浪的沙发

作品阐述:

被人遗弃在街头的沙发和不断发展的城市之间形成了日益鲜明而抢眼的反差,它们曾见证了一个又一个家庭的组建、成长,分享了城市中的个体生活的喜怒哀乐甚至生离死别,在陪着主人经历了风风雨雨之后,却最终被丢弃在街角。这些旧沙发中的一部分成为了人们街 头歇脚的好去处,另一部分变成了城市流浪者的“席梦思”,而更多的却已被彻彻底底地遗弃——有的堆砌在高耸的废墟顶,与苍蝇和老鼠为伍;有的突兀地横卧在马路中,等待垃圾车开来将自己拉走后焚烧殆尽。发现街头沙发这个特殊的城市景观后,本人忠实地用镜头记录了这些旧沙发被人遗弃以后的“生存状态”。

评委评语:

这是一组画面简单却有着深刻内涵的作品。众所周知,沙发的起源最早可追溯到2000年前的古埃及时代,1840年才由英国传入我国。沙发是人们日常生活中随时可见而且经常使用的物件,既是亲密的伙伴为何又要独自去流浪?这就是作者的寓意所在之处,通过这组作品,他向我们揭示了任何事物都有它的自然规律这一原理,也就是说沙发在青春焕发时期会以它优良的材质和新颖的造型赢得人们喜爱,但是,随着时间的推移,也有衰老的时候,它的命运也会生老病死的。正所谓是:我有用时用我,我无用时弃我。

难能可贵的是,作者能透过现象看本质,在平凡的生活场景里发现不平凡的东西,并且不辞劳苦东奔西走,在不同角落记录了被遗弃的各种沙发的真实状态,也许是作者出于职业所具有的敏锐触觉才能发现并抓住这一主题。由此可见,摄影人只要敢想就会有新招,敢创就能出佳作。

评委:全燕荣#p#副标题#e#

张由琼,男,1984年5月出生,南方日报社视觉新闻部摄影工作室副主任。

作品:尼泊尔地震

作品阐述:

2006年我毕业走上摄影记者的岗位,记得当年底某天,我采访了三个突发事件,共有八条人命被夺走。那晚失眠了,除了因年轻带来的内心恐惧外,我一直在想,以后都要拍这样的照片吗?难道要将自身就害怕的情绪和略感绝望的价值观一直传递给读者受众吗?

2015年4月25日,尼泊尔发生8.1级破坏性大地震,导致至少7566人丧生,摧毁了人类穿越千年的历史文化遗产。这是我工作的第9个年头,已经参与了无数次大大小小突发事件的采访,内心不再害怕恐惧,行动已是干练果断,在报社拍板后的三小时,我登上了前往尼泊尔的飞机。当初的疑惑已渐渐变成内心的笃定,我不会再把自己都害怕恐惧的画面传递给读者,如果真的惨烈,我希望能拍得凄美感动,有生的希望。

尼泊尔是一个宗教国家,地震损毁了80%的古建筑,杜巴广场、比姆森塔、猴庙等世界文化遗产都是整体坍塌,然而充满信仰的人们没有太多的恐惧或慌乱,大自然的威力让人不能不敬畏,而信仰的力量也能在灾难中燃起生的希望。我决定放弃前往尼泊尔其它受灾的地区,留在首都加德满都,专注拍摄文化遗产、宗教信仰以及受灾民众之间关联的画面。

在帕斯帕提那神庙,信奉印度教的人们在死后会在庙前的巴格玛蒂河畔露天火化。近百名民众自发为一名遇难的小女孩举行告别仪式,每个人都神情悲伤,轮流用河水清洗小女孩的脸,给她带上花圈,我摁下了让我鼻子发酸的一幕,无论身处世界何地何种价值观,真善美都是人类永恒的追求。

评委评语:

对于摄影记者而言,永远不缺少新闻现场,缺少的是,能在新闻现场发现什么。在这组《尼泊尔地震》里,记者并没有停留在灾难现场的残垣断壁与死亡伤痛里。他以平静而肃穆的视觉语言,展现了一个有信仰的国度,面对突如其来的悲剧时,那种令人动容的人性之光。在纷乱的现场,记者精心地结构画面,层次分明地铺叙人的无奈、人的坚韧、人的虔诚、人的执着。不夸张,也不刻意。对于一位年轻记者而言,这种分寸感殊为难得。

评委:李楠#p#副标题#e#

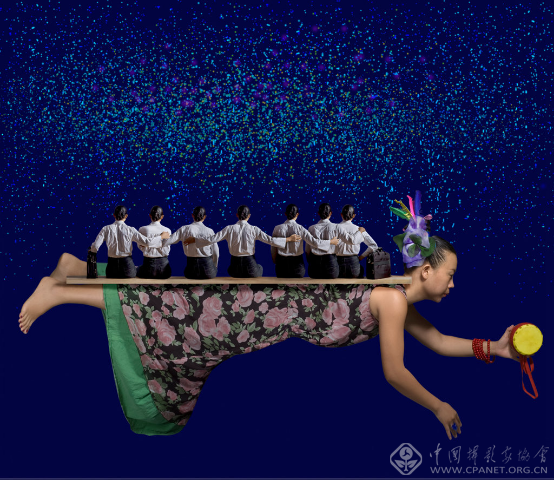

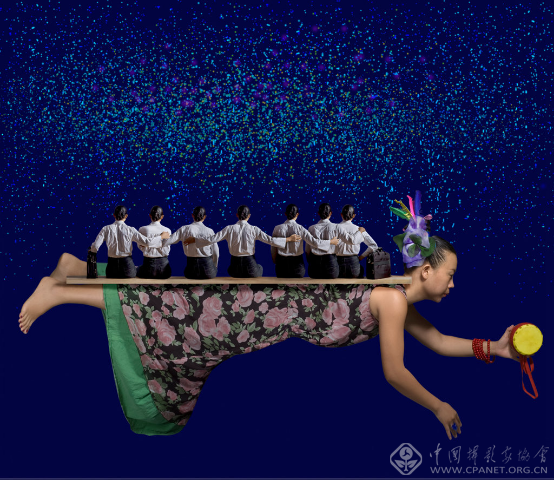

张沈平,女,1976年12月出生,华南师范大学讲师。

作品:詹妮的世界

作品阐述:

詹妮是我的英文名字。我用自拍的方式表达我近几年对生育与工作间平衡问题的思考。工作与生育是很多中国中年妇女生活中天平的两端,缺一不可。在这种生育与工作的矛盾中我用自拍的方式表达了这个时期中年妇女的困惑。

纵观摄影史,一些有关中年妇女的照片往往来自女性摄影师的自拍。从康恩的自拍开始,她用装扮自拍的方式表达了她对自身性别困惑的思考。她化妆成一个个她心目中富有魅力的男性形象,通过自拍的方式使自己获得另一种身份与性别的满足。美国摄影大师辛迪-雪曼从她年轻时一直自拍到老年时代。她中年时期的照片一直让我很有感触,一张不再年轻的面孔,演绎了中年妇女特有的不安、无聊、困惑、危机。从这些自拍的照片中我们可以窥探美国中年妇女的境遇。以拍摄自己的生活为主要题材的南-戈尔丁,由于她自我放逐式的生活方式,使得她的相机镜头对准的是与她相似的一群边缘群体,她们的生活洒脱、任性,没有中国妇女的种种责任与顾虑。她的世界像是个万花筒,那些自由自在的生活,对于无论是东方还是西方的家庭妇女,都是遥不可及的传说。

男性摄影师镜头中少有的中年妇女形象,在女性摄影师手中得以展现。女性摄影师大多是以自拍的方式填补了这个摄影领域的空白。当一个女人失去了她青春的美貌,面对中年生活的种种压力与接踵而来的身体疾病,她们在想什么,她们是怎样的生活状态?从东方到西方这些拿起相机自拍的女摄影师在各个角度讲述自己所面对的问题。

评委评语:

在当代艺术中,身体作为一个重要的符号,活跃在社会的各个领域,它是当代艺术创作、理论和批评的重要组成部分,它经常与各种艺术门类互相交叠,互为利用来呈现、交织在一起,体现人类对自身思想的反思,艺术家用自身身体的表达来传递精神内涵,它不受地域、时空、文化等约束,可以有着更加自由的表现空间。

张沈平作为一名大学老师,也有着社会职场女性普遍存在的压力与困惑,她借鉴了康恩、辛迪-雪曼、裘迪-黛特等世界著名女摄影师们的自拍手法,利用自身的身体来揭示职业女性在我国特定时期下生育与工作中所带来的迷茫与困惑。她说“我用自拍的方式表达我近几年对生育与工作的平衡问题的思考。我一直所关心的就是生育问题。我很想再生一个孩子。我也弄不清这种愿望是对孩子的喜爱还是对生育制度的反抗。工作与生育一直是有工作的中年妇女的矛盾,如果再多生一个,很多女性会失去喜爱的工作。如果为了工作,她们也会失去再养育一个孩子的愿望。工作与生育是很多中年妇女生活中天平的两端,缺一不可。在这种生育与工作的矛盾中“我”用自拍的方式表达了这个时期中年妇女的困惑”。

在影像的构成中,作者一人分别饰演了多个角色,有神像、有孕妇、有连体的镜像、有职场的女性、也有背负各种理想与责任在飞翔的人,配合不同场景的设置,试图从多个层面来诠释自身作为中年职业女性在当下生活和工作中的各种困惑,无论是真实的存在还是虚拟的图像,身体符号的艺术强调都能引起观者的视觉感受与深层思考。

评委:杨焰光#p#副标题#e#

陈忧子,女,1991年7月出生,广州日报社摄影部摄影记者。

作品:餐桌上的90后

作品阐述:

我从小到大都是个小胖子,大三之前一直食量惊人,从没在意过自己的体重,但随着年龄的增长,我逐渐发现瘦比胖会让人身体上更轻松,心态上也会更自信,因此就开始了长期的节食加运动的减肥之旅。我几乎每一天都是算着食物的热量在过的,每次去超市都会把各种食物包装袋上的热量表翻来覆去地仔细看,生怕自己哪天吃得超过了预算。在这样纠结的减肥过程中,我对食物的看法也逐渐发生了变化,美食对我来说变得不那么重要,相反消耗卡路里带来的身体上的匀称比味蕾上的满足来得更有吸引力。与此同时,我开始好奇身边的同龄人是如何看待“吃”这件事的,再后来,我就开始拍摄不同的年轻人一日三餐在吃些什么。哲学家费尔巴哈曾说过:“Man is what he eats. (人就是他所吃下去的东西)。”意思是一个人的性格和他的饮食习惯是相互影响的,人们吃什么,实际上也代表了他们自己。

食物不仅仅给人补充能量,更关乎精神。一部充满着人文关怀的《舌尖》在“搅动”着全中国人味蕾的同时,也给人们带来了许多超越食物本身的思考和启示。在这个带着土地的芬芳气息和米面的香甜滋味的国土上,初出茅庐的90后年轻人每天都在吃些什么?那些纪录片中的“山的味道、海的味道、风的味道”可能对于刚刚融入社会洪流的他们来说还遥远了些,但当90后吃着看似相似的粗茶淡饭之时,也在努力从食物中品尝出属于自己的“时间的味道、记忆的味道”。餐桌上90后的一日三餐,也许并非视觉上的饕餮盛宴,然而这些平常、简单的食物背后,却诉说着一个个90后个体们在奋斗的旅途中不同的价值选择与人生境遇。

评委评语:

这是一组颇有新意的作品。摄影师选择了一个最具普遍性的事物:食物,来反映一个最具个性化的主题:90后群体。这种对应结构,既流露出本身即为90后的摄影师那属于年轻人特有的奇思妙想,又显示出她作为一位专业摄影师的敏感与机智。食物与人,都具有可视性。经由这种可视性,二者形成了互证关系:食物的材料、口味、包装、制法,信息丰富,小小细节里就有时代特色。而时代的主角——人,既是主动的食物选择者,又是被动的食物喂养者,最终,他们经由食物展示的,是他们究竟是怎样的一群人。而作品本身这种“晒拍”的形式,也正好是90后们的日常行为。所以,这的确是一组由里到外散发着朝气与锐气的作品,值得嘉许。

评委:李楠#p#副标题#e#

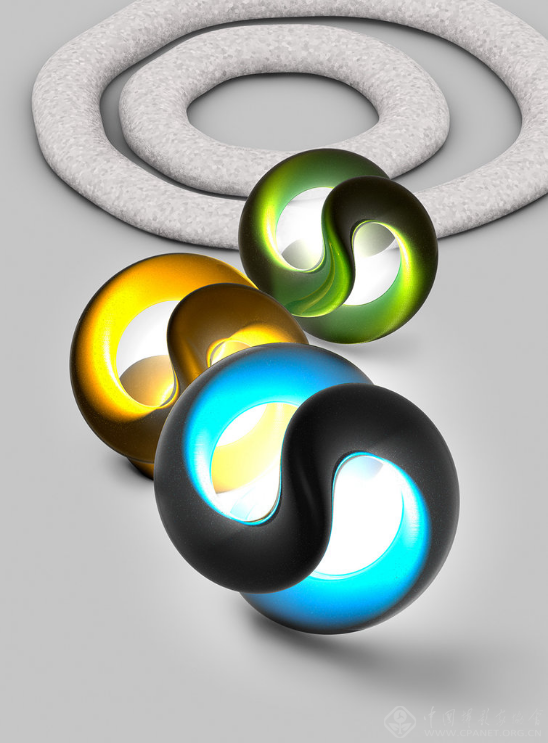

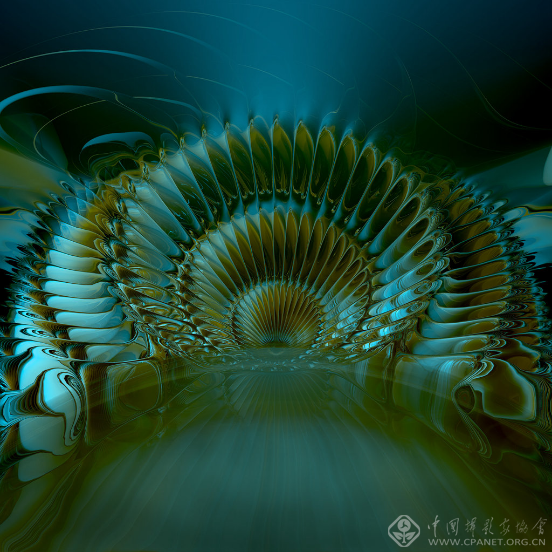

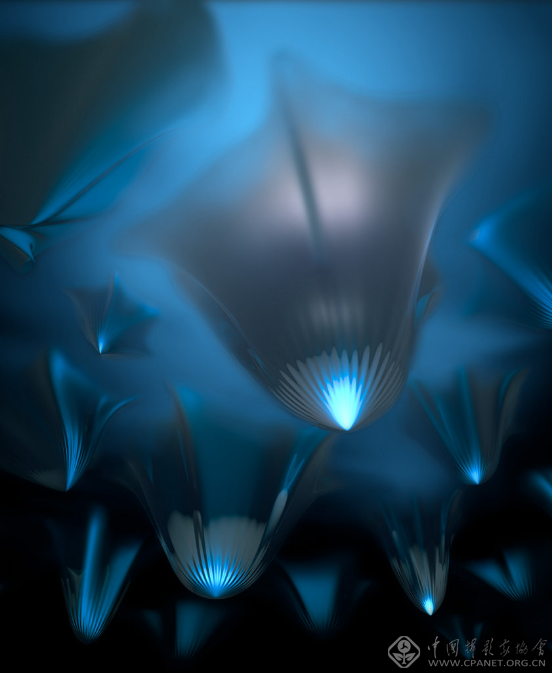

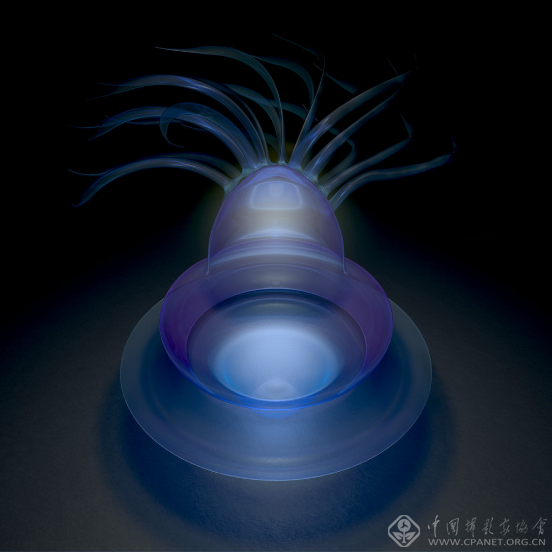

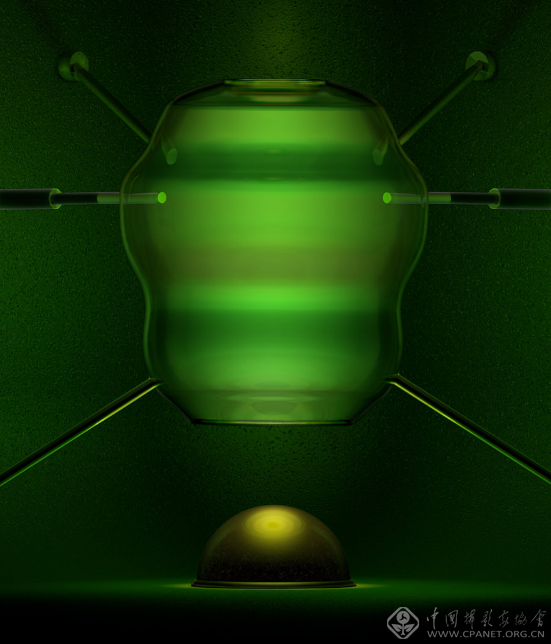

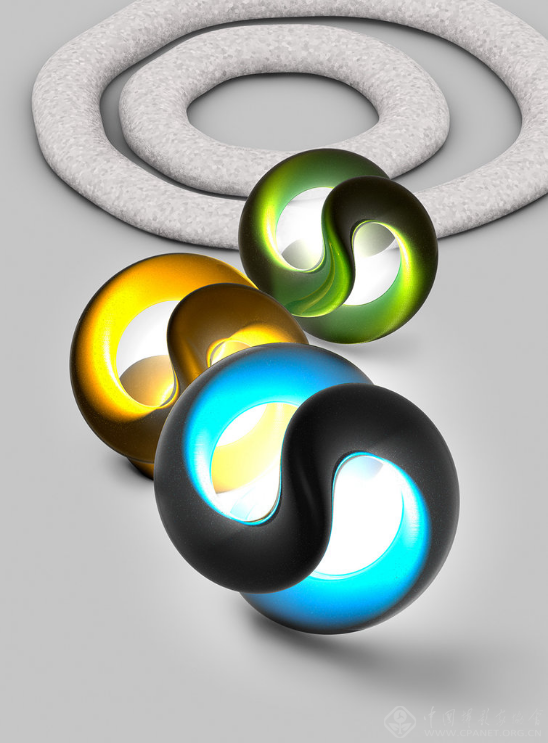

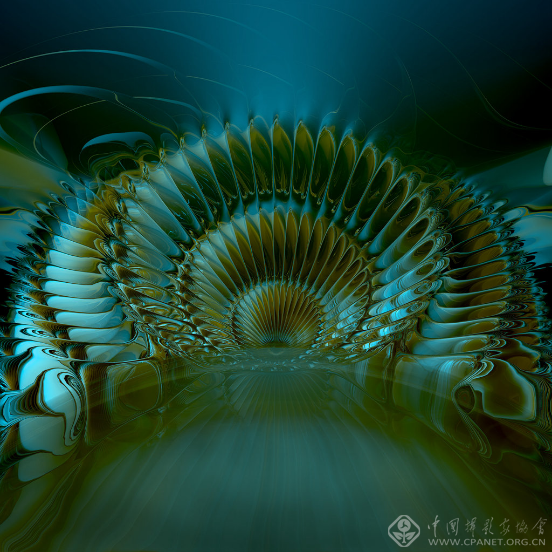

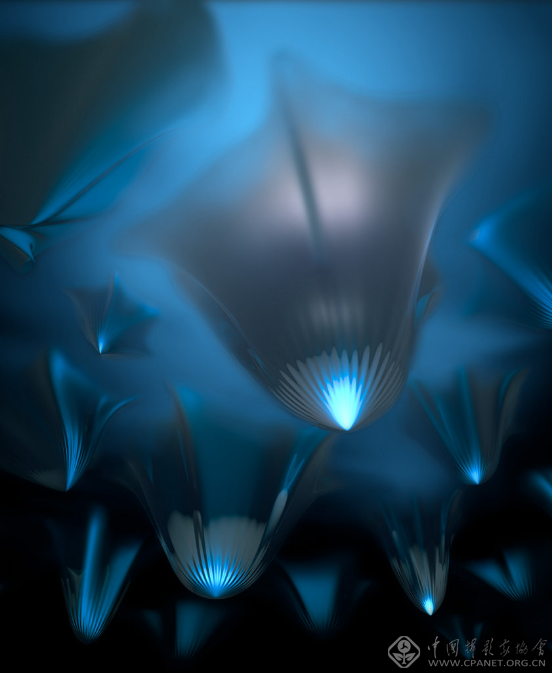

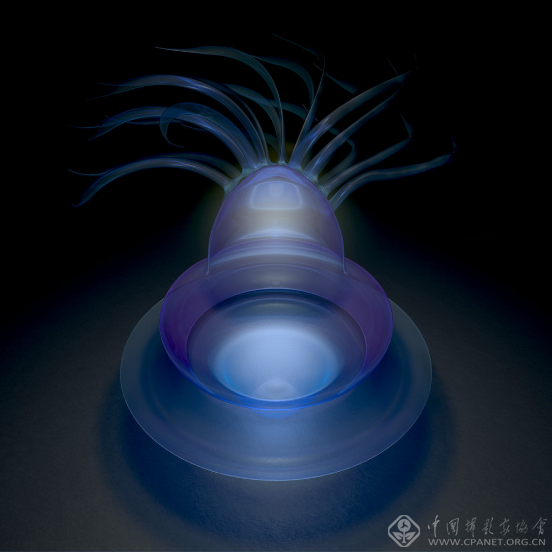

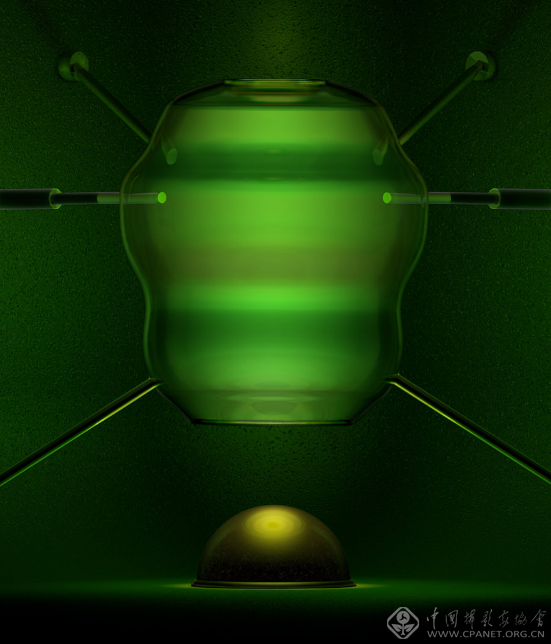

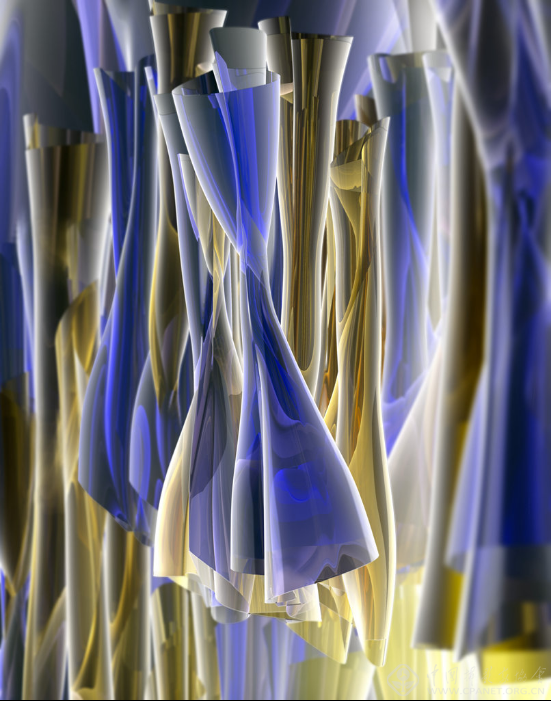

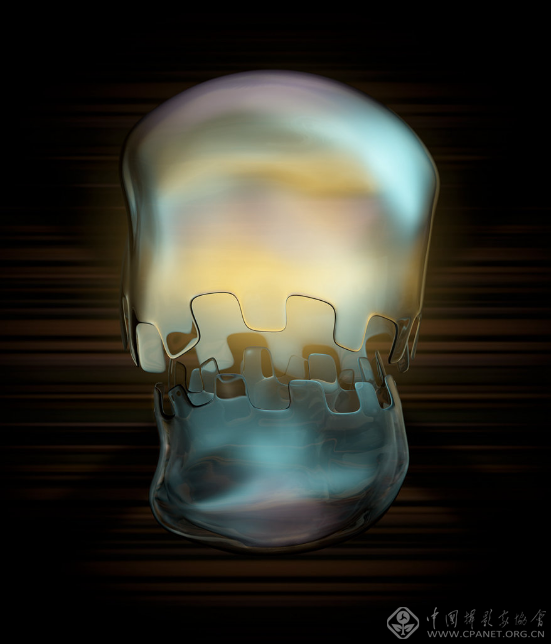

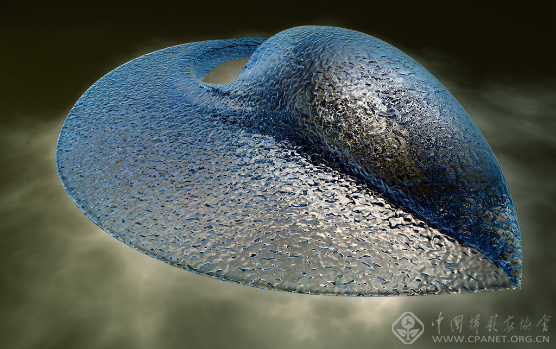

彭智宏,男,1973年1月出生,盈加视觉创意设计室广告摄影师、商业影像制作人。

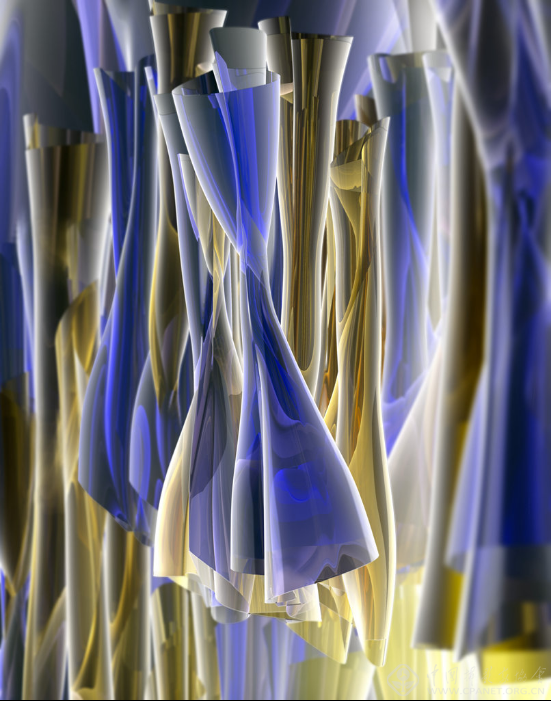

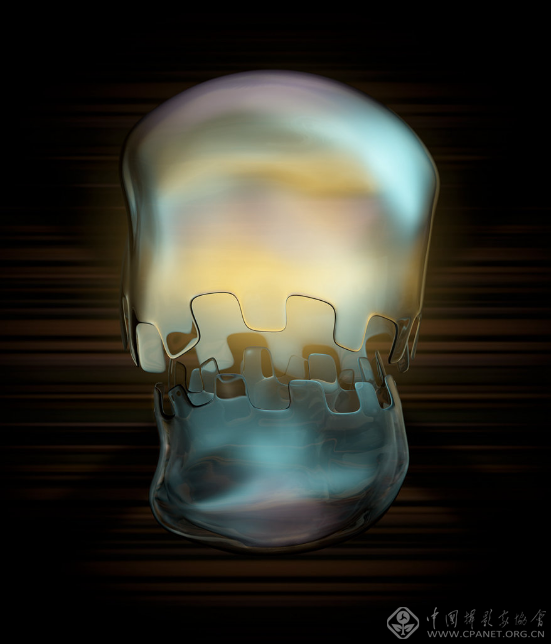

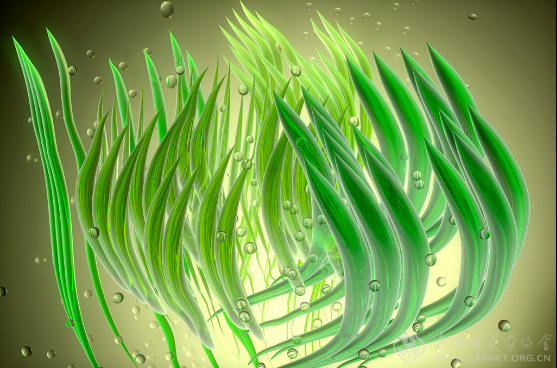

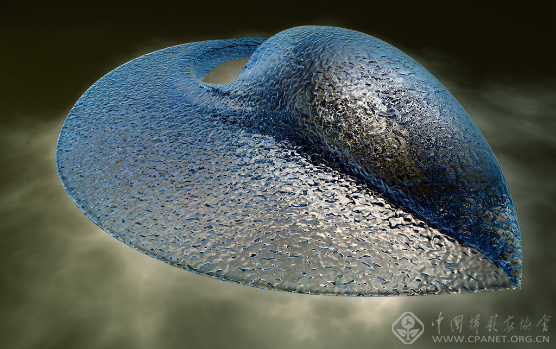

作品:异维存“真”

作品阐述:

自从十多年前那场袭卷全球,如史诗般粹尽英扬的数码影像革命浪潮将胶片影业的帝国彻底淹没以来,一代一代的数码机体被构建出来。其获取真实世界影像的智能化程度,也在越来越以几何指数的暴涨加速中完成着代际的进化。

与此同时,由全球千千万万大小电脑主机连接而成的互联网中,海量的数据在高次元的运算处理中被频密地交换。真实世界中大量的原始资料被上传到数据的“云端”,形成了一个与“真实”平行共存的“云空间”。如今人们的意识已经能够经由各式各样的在线社交软件及网络游戏,在真实与虚拟的世界中随时转换。在平行共存的“云空间”中,由人工智能所虚拟的世界里,意识与影像可以直接地互动。影像能够以更丰富的空间形式被演绎。在这里,每一个摄影人都可以将自己的原创概念投射为可见的影像。并且用“云”数据所组装的“相机”与“灯光”将影像加以自由地“塑造”后,再传导到相对真实的世界中去。

我们的意识可以自由地跨越两个平行世界,也可以在跨越中随意变换身份角色。以至于在某一瞬间,我们意识是否会自我发问:哪里才是绝对的真实?“我”又是谁......?

评委评语:

在数字影像技术飞速发展的当今,大部分摄影者还是沿用单纯的拍摄方法获得图像,而年青一代的摄影人已经开始研究并在一定程度上掌握了数字影像技术带来的成果。异维存“真”这组作品就是有效利用大数据和多维数字技术结合摄影技术而成功获得感观图像的最佳体现。随着全虚拟化仿真拍摄技术在商业摄影领域的出现和应用,代表着图像已经从以往的实质获得变为可以虚拟产生,这也是新一代商业摄师日后必须掌握的一项技术。

彭智宏的这组作品,虽然每幅图像的大部分内容都是通过简单的拍摄和数字技术虚拟结合获得,但图像的内容,光影与构成,反差与色调,都具有非常合理的摄影视觉逻辑,给予了观众一种疑幻亦真的感觉,整组作品体现出作者具有深厚的摄影功力和过人的图像思维以外,还具有了普通摄影者所难以达到的利用数字影像技术创造图像的掌控能力,更反应出作者具有年轻一代摄影师丰富的想像力和图像创造力,也代表着数字技术将在未来对摄影技术所产生的重要影响。

评委:罗 旭#p#副标题#e#

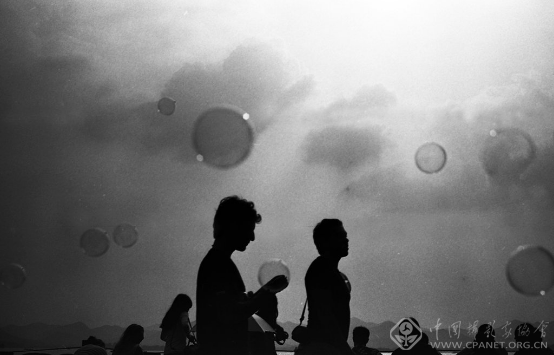

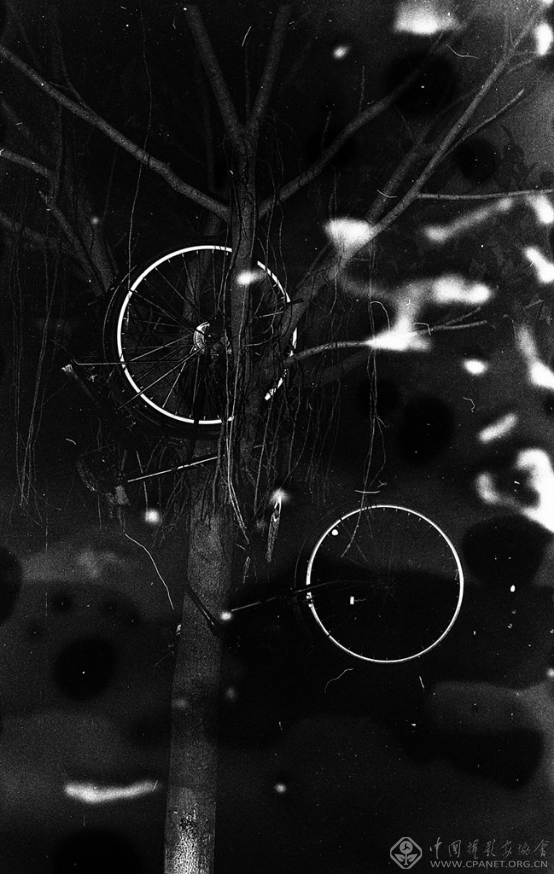

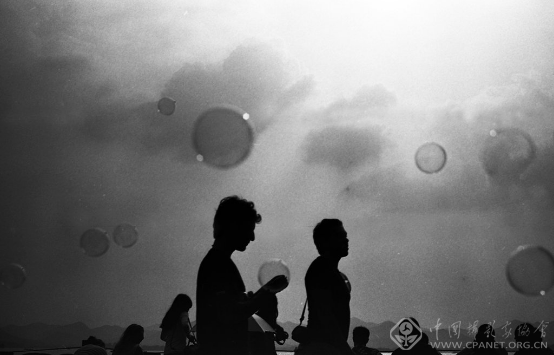

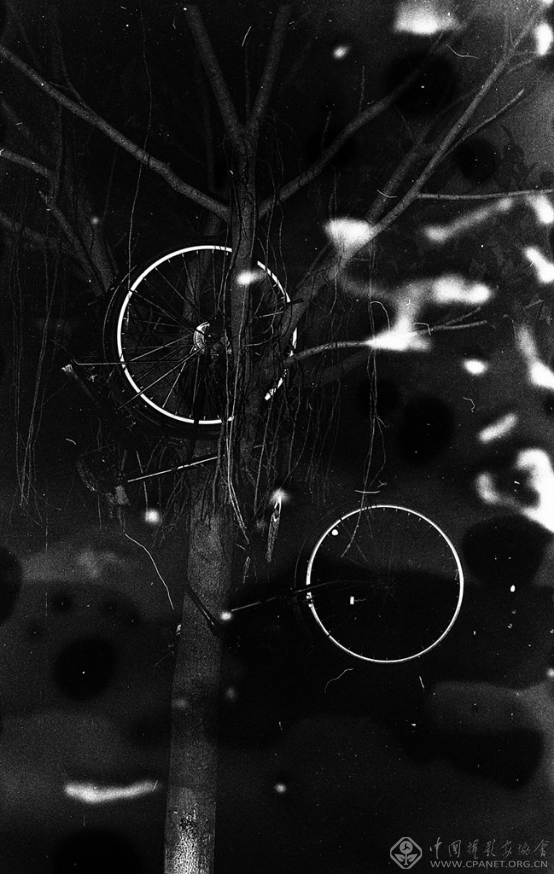

曾戈,男,1990年1月出生,独立摄影师。

作品:致幻

作品阐述:

我们自以为对所处的世界熟悉,但现实并不如你所见那般真实可信,表象之下往往隐藏着丰富的内涵,当自己面对“真实”世界时它们却变得异常陌生,置身在幻觉和现实的深处,令我兴奋。然而不得不承认我们一直活在这虚幻的假象中,真实使人变得更加尖锐,美好的事物都容易流走。一剂良药,只有影像,融合了彼时此刻的时间空间,就像电路两端被接通一样交错缠绕为我的眼睛去记录,在下一次爆炸前,我竟一直为之感动。

这组照片拍摄于2012-2015年间,在我所生活的世界里观察到一个并不为他人所挖掘到的、属于我自己的世界,充满了粗糙的、也是即兴的观感。

评委评语:表征

当代文化研究的关键词之一“表征”亦为本评论之中心词。

中国古典哲学素来重视名实概念,“曾戈”即为此一表征:在中国最早的文字甲骨文中,“国”字是会意字,由左旁的“口”和右旁的“戈”构成,意指须用武装保卫之地域。

曾戈名“戈”,其为2012年广州美术学院艺术学理论硕士,操用相机之“戈”屡获国内外青年影展、观念影展、实验影展奖项,捍卫着理论型摄影师之名份。

本届摄影“星河展”固然旨在培育具有创新力的青年摄影家,而通过展出传播“星河展”摄影作品,启迪广东摄影人的创作理念方为要旨。

曾戈的系列影作《致幻》在“星河展”评选中令评委们重视而寡言,就用庄子的典故“呆若木鸡”来比喻吧:纪渻子历40天所驯养的斗鸡全神凝聚,令对手们望而走矣。

为何诸多参评对手影作会“望而走矣”,这正是本文所要证明的:“表征”(展现、描画、扮演、替代、类似、象征等)作为影像,其与世界的关联是混沌非确指的,而带有更多文化习俗乃至意识形态的色彩。

“影像表象之下蕴含着丰富多义的内涵” 是作者曾弋的阐述语。如此透过“表征”,摄影者方能体悟物像的复杂性,理解并非一目了然的当代摄影。譬如《致幻:第3号》,幻化的剧院更能体现当下跨文化传通的世界与人生对吧?

评委:公元

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 责编:广东省摄协

责编:广东省摄协 2016-04-21

2016-04-21

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台