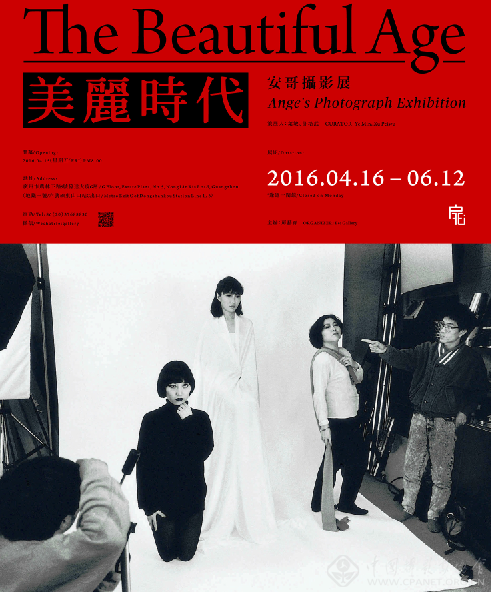

4月15日,“美丽时代——安哥摄影展”在广州扉艺廊揭幕。本次展览系安哥自2004年“生活在邓小平时代”展览后的首次大型个展,将展出安哥40年来拍摄的经典黑白纪实代表作和众多从未面世的彩色影像。

安哥是“中国上世纪80年代以来的摄影绕不开的人”,几十年中拍下了十几万张珍贵的底片,用他的民间立场为时代中的社会、百姓留下真真切切的记忆光影,反映着老百姓对于时代生活的感受。

作为时代的亲历者,安哥的故事让人着迷:为胡志明献花时自己童稚帅气的脸,拿着《逻辑学》与插队的人掐架被打肿的眼,母亲病榻前响起的悠扬不绝的歌,改革开放时幻灯放映会中自鸣得意咯咯的笑,知青岁月里坐在远行拖拉机里狼嚎般的哭……

安哥的摄影因历史与记忆发生意义,为人熟知,让人惊叹。他以置身其中的平民化视角、碎片式的图像攫取方式、富有张力的戏剧场景、幽默又悲悯的趣味编织着自己的摄影语言,再现了一幕幕与历史时代相联又超脱其上的视觉寓言。以历史与记忆为线索,因在场与真实而动人,在他那些并不“漂亮”的普通照片里仿佛看到了那个孜孜前行奋勇生活的时代。

展览除了展出安哥精彩的摄影作品外,还将有“寻找照片中的我”、专题讲座、幻灯放映会等一系列精彩活动,为观众朋友们提供与艺术家亲密接触和学习交流的机会。

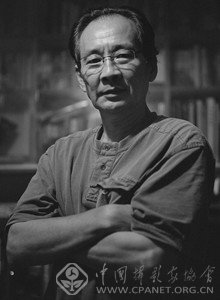

安哥,原名彭振戈,1947年生于大连市。1949年到北京。1966年高中毕业正值文化大革命。1968年2月从北京到云南西双版纳当农垦工人,种橡胶,当“知青”七年。1975到广州做了四年工人。1979年4月入中国新闻社广东分社任摄影记者,2001年退休。现为广东新闻摄影协会常务理事、广东摄影协会理事。

大龄青年集体婚礼。安哥摄,1983

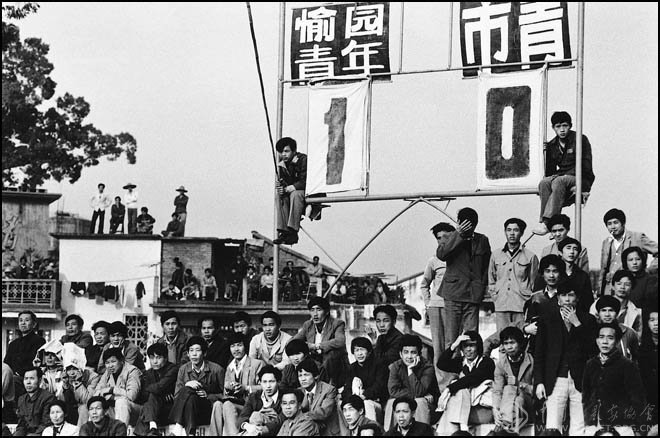

香港愉园青年队与梅县青年队交锋 1980年

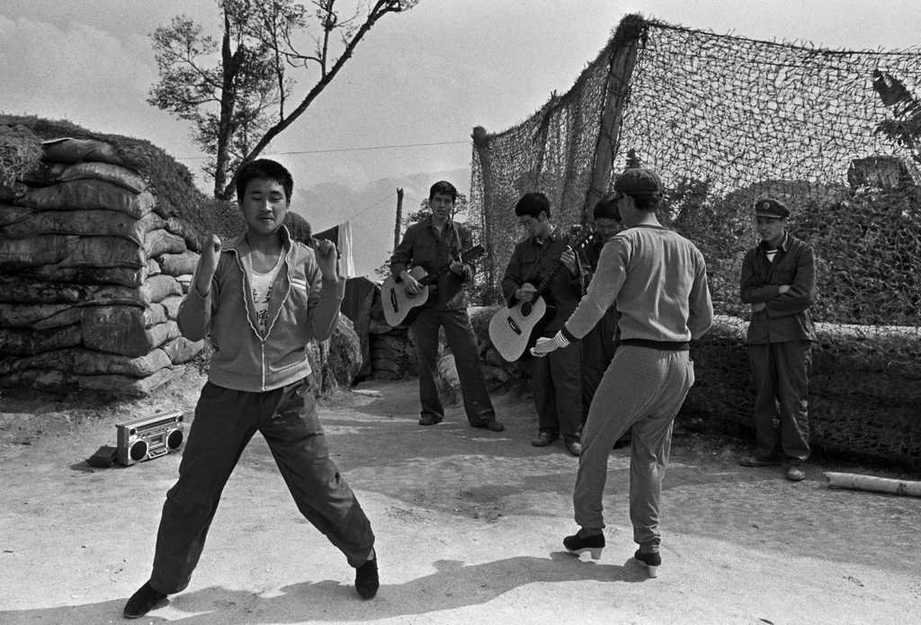

战士们跳起了迪斯科

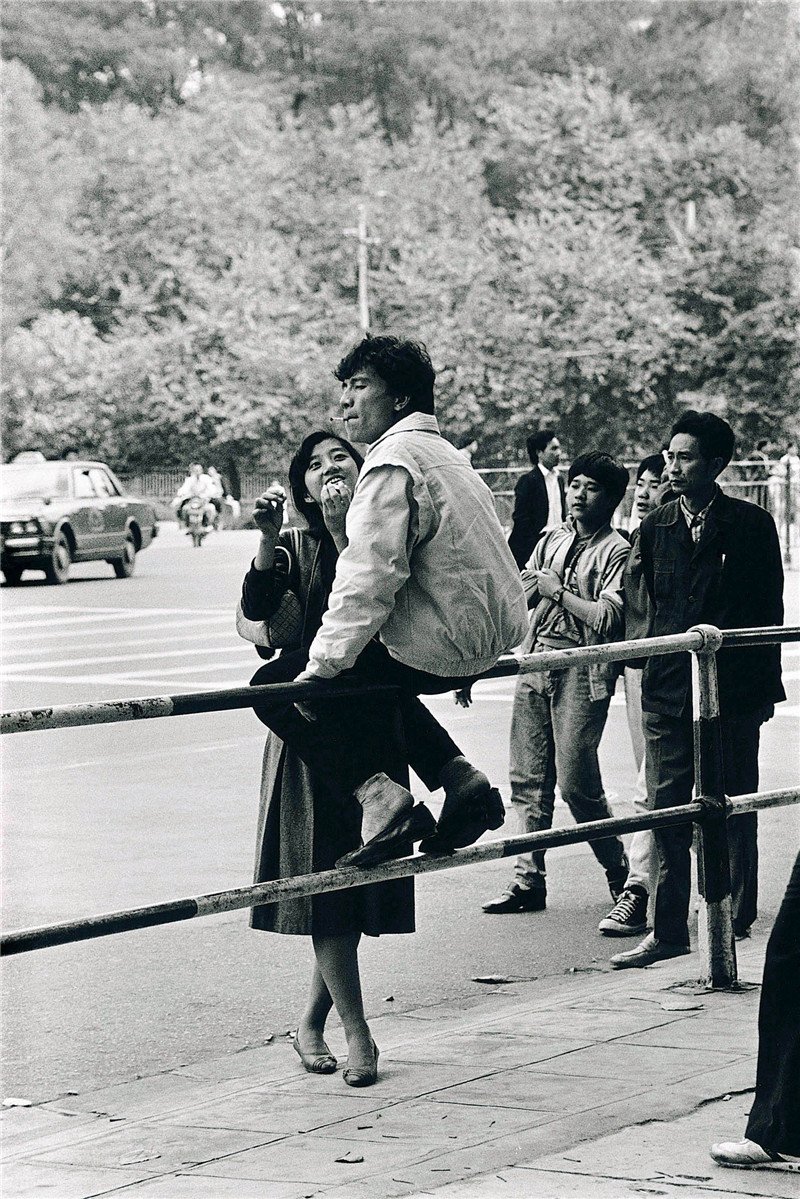

路边-漂亮的姑娘正给男友点烟 1986

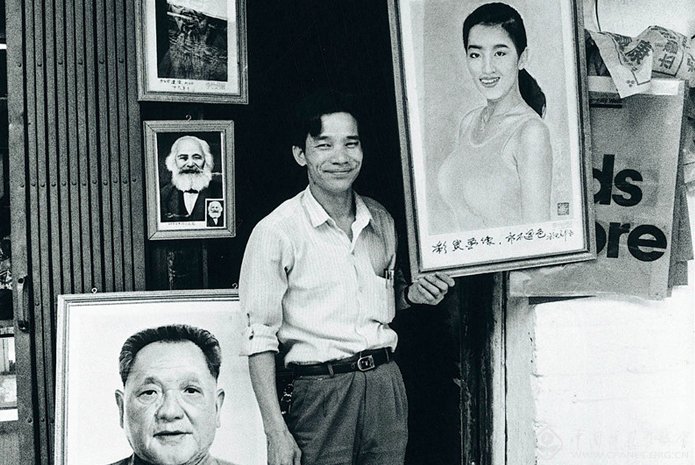

1995年·广东东莞 画像摊前的邓小平和巩俐的画像

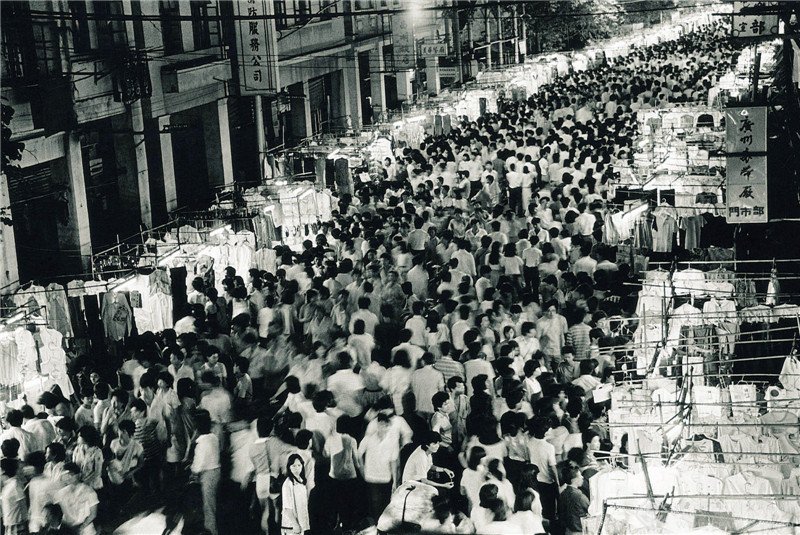

1985年,广州的灯光夜市每晚人潮汹涌

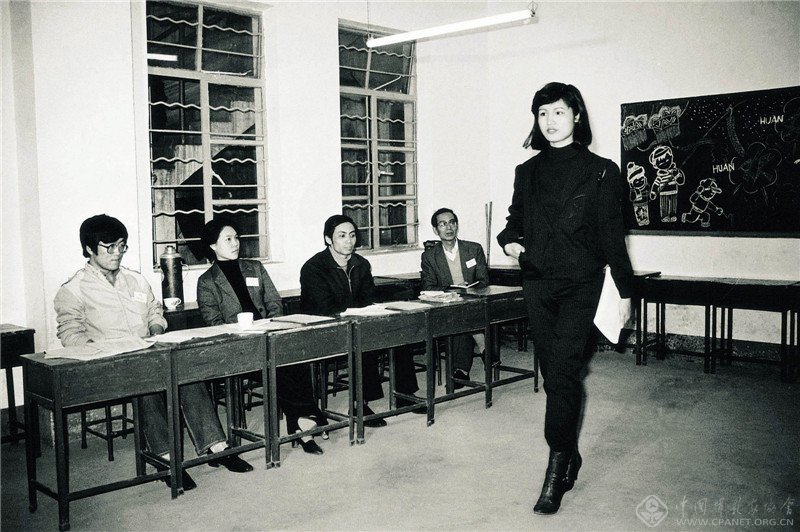

1985年,广州青春美大赛的初赛在回民小学的教室里进行

走出小巷准备坐花车兜风的新婚夫妇 1987年

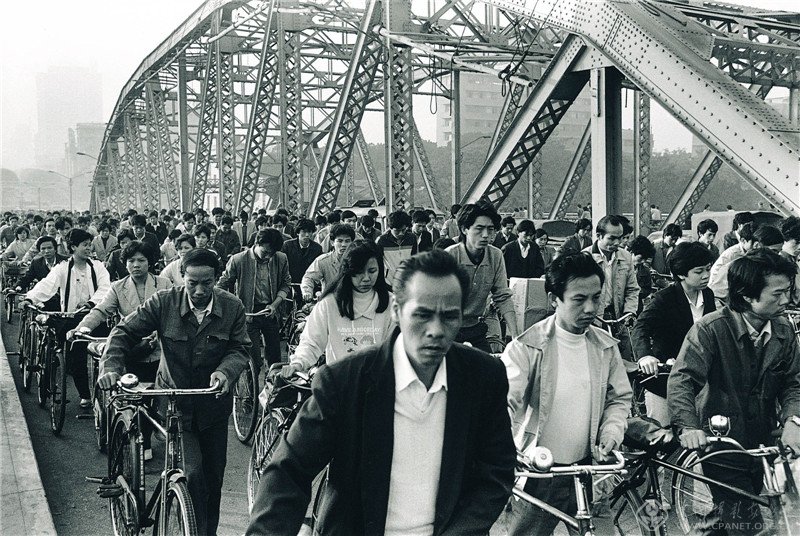

1986 广东广州 每天早上推着单车走上海珠桥的人流

“历史给我们这一代摄影记者的使命是,把世事告诉市井小民,不要再让不谙世事的人们受欺凌和愚弄。”

—— 摘自 《哥哥不是吹牛皮》(安哥的故事)

问:你有很多经典作品,比如拍摄于1983年的《大龄青年婚礼》和拍摄于1986年的《海珠桥上的上班族》等,我想知道在你几十年的拍摄经历中,你最喜欢的一张照片是什么?

我觉得是《小巷婚礼》,基本功、画面的层次,人和人的关系啊,就像一台戏一样。因为我在西双版纳,演样板戏的时候我就是当宣传队长,对舞台还是很有心得的,所以我的拍照和舞台、戏剧是有关系的。我觉得纪实摄影不光是抓拍和构图的基本功,新闻现场的基本功,其实与美学、戏剧,甚至是音乐,也都是分不开的。

问:一些学者倾向于将2003年当作中国纪实摄影的关键年,这和你在那一年策划的“中国人本:纪实在当代”(下简称“中国人本”)展览有很大关系。在这之后,一些纪实摄影师转做当代艺术,年轻一代似乎也对所谓的观念摄影更感兴趣。像之前“四月影会”吸引十万人到现场看展的盛况可能难再重现,您觉得面对这个状况,纪实摄影师应该做出怎样的调整?

说到纪实摄影的现状和调整,其实我在策划“中国人本”的时候,我也没有只找纪实摄影师。沙龙的,做当代艺术的我都找了,他们的不少片子也都选进了展览,甚至后来不少在当代艺术圈很出名的人也都在和我说,你们“中国人本”怎么没找我们啊?(笑)

我的观点是,对于摄影表达来说,纪实的语言是基本功。我觉得哪怕是像邢丹文他们做的当代艺术,包括现在一些年轻人做的当代艺术作品,我觉得也都反映了当代生活中的现实问题,所以也都有纪实的成分。总的来说,纪实摄影的定义应该扩展。

现在大家都用数码相机,不少人拍得非常快,也喜欢连拍,这反而缺了一种可预判和等拍的意识。除了当年因为胶片很贵,我们会更谨慎以外,更重要的是,那时候也会特别强调前期准备和后期编排。马克·吕布来中国采访的时候,他直奔深圳,而那一年正好是邓小平“南方讲话”,这足以说明他在前期准备上下的功夫。

像我当年采访长江三峡,我所在的旅游画报社的社长要求我们做细致的采访计划,我看的资料摞起来得有一米多高(笑),包括文学、地理、对三峡大坝的讨论等等,之后20天的采访时间,我一个接着一个地方跑,就比较得心应手了,现在拍的那些地方多数都在175米水位线以下了,能留下的都是很宝贵的资料。

其实现在的摄影记者学历一般都很高,按理说他们要做案头工作会比我们这一代更有优势,而且通过互联网查资料也很方便,一定要多看多学习。

问:我之前也采访过70后摄影师,他们很多都是一线摄影记者。在他们看来,与八九十年代不同的是,今天媒介渠道更多元和发达,后期处理又那么容易,摄影记者可能更需要做细致的案头工作。

对,这也是我们当年没有碰到的情况。

另外我还必须强调一下纪实摄影中预判和等拍的意识。在北京国际新闻摄影周的时候,大卫·波内特用了一卷36张底片拍了霍梅尼在伊朗宣布就任最高领袖时的全过程,他把整个胶卷都印出来了:从广场群众中间,到走进寺庙很多穆斯林教士围着他,一直到他打开窗户向群众招手,整个过程一卷胶卷搞定,中间出了大概三张非常经典的照片,在全世界发表,这也是个功夫。

也就是说,在现场拍的时候,要多动脑筋,不要急着一味按快门。这个事件是怎么回事,他要怎么发展,要有一定的预见性去把握。还有就是照片的编排问题,像魏璧、严明,他们刚开始都是到我家里来,反复推敲照片该怎么编排。

我在策展“中国人本”的时候,其实我就已经在号召大家整理底片了,特别是废片不要丢,要反复地整理、推敲编排。其实我看现在有很多年轻人手中都有很多非常好的照片,就是怎样把自己的好照片都挑出来,编在一起,形成一个整体叙事。这个功夫一定要下。

问:你这次展览的名字是《美丽时代》,参展照片时间跨度大约从文革结束到2000年左右。在我看来,这些情景动人、有趣,充满历史感。广东是改革开放的前沿阵地,你也提到那时候媒体自由度很高,能否介绍一下当时的文化环境?

从我来说,因为当时已经搬家到广州,所以我从西双版纳回城是回的广州。就这样在广州慢慢有了一批朋友,广州比北京这样政治气氛浓重的城市更开放。

我的父亲是华侨,在新加坡、马来亚都很多我也有很多亲戚,所以外面的世界很精彩我们早就知道(笑)。

广东还有一些老摄影家,和香港的摄影家也有联系。像蔡俊三家的画报有一大摞,我们就借来看,当然以沙龙为主,但像布列松、刘香成的片子也能看得到。

我是从北京来的,在“四五运动”以后,薛子江的儿子,我们是一块长大的,他跑到广州来办移民香港的手续时,就住在我家。北京查得很严,所以他拍的“四五运动”的片子都是到我这儿放的,我当时弄了一个小暗房,我就给他放出来,帮他保存底片,广州没人去查。

后来,我和“四月影会”有了联系,因为那时父母调回北京,我在北京也有家。“四月影会”的王苗、罗小韵、黄云生,当时都是“四月影会”的领导者,后来也都到了中新社,和我成了同事。罗小韵还带我去王志平家看“四月影会”展览的片子,那时候王志平不在家,他也不锁门,我们就从他床底下把照片捞了出来一起看(笑)。现在想想,这也是我的财富。

受到“四月影会”的影响,我们广东也成立了“人人影会”,在越秀公园租场子、挂照片,“四月影会”的影展也是我们联系广州的文化公园展出的。广东确实很开放,他们知道四月影会在北京很轰动,所以就给了很优惠的价格,门票钱还给他们分成呢(笑)。

摄影这一块,在我们搞了幻灯会以后就影响比较大了。杨绍明在策展“十年一瞬间”的时候来广州,我们就给他放幻灯,后来大龄婚礼在展览的时候听说挺轰动的,因为是讲知青的嘛。

还有一次,在我们去香港印画册的时候,认识了香港艺术中心画廊的总监陈赞云,正好那时大陆刚刚开放。这个中心会组织世界各国的艺术家做展览,也很想来大陆交流。之后每一批西方艺术家在香港讲完了以后就会来广州,他们不愿意找官方机构,所以就找我们了,我们就在李伟平家或我家放幻灯,交流。

所以我这次在柏林开幕式上,就说八十年代有八个大鼻子艺术家来到了广州。(笑)

首页

首页 来源:综合

来源:综合 责编:影子

责编:影子 2016-04-18

2016-04-18

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台