主办:中国国家博物馆

八路军一二九师指战员献给中共七大的礼品——降落伞

这件降落伞是八路军一二九师于1939年10月在山西昔阳县安丰村战斗中,从被击落的日本飞机内缴获的。一二九师指战员在降落伞上绘制了多幅宣传画,将其作为礼品献给七大。

它由日本藤仓工业株式会社制造,型式为九二式,制造番号8706,制造年代是昭和十三年(1938年)11月10日,直径7米,上下高约3.7米,周长约20米。

降落伞上的彩绘图案及文字所涉及到的战事从1937年10月至1939年10月间,推断绘制时间大约应在1939年10月至1940年9月间。其图案主要由两部分构成:一、降落伞的伞边和伞顶的图案。沿降落伞边缘的图案由彩色绘制的长城和许多小火炬构成,伞顶是舵轮图样,象征中华民族在中国共产党领导下,同日本侵略者血战到底的决心和必胜的光明前途。二、位于降落伞中部的绘画及相关文字。主要由七组绘画及文字组成,近似于连环画,形象而具体地记载了一二九师在刘伯承、徐向前、邓小平、张浩等领导下,从1937年10月至1939年10月间的主要战绩。

第一组属于总述性质:上方以红色五角星为底,绘有锤子、镰刀的交叉图案,象征中国共产党领导下的工人阶级及其最可靠的同盟军农民阶级。周围文字为“以坚持敌后抗战的胜利来庆祝中共第七次全国代表大会”。中间为京津冀和山西地图,并详细绘出铁路网及沿线重要城市,地图上的红色标记为一二九师取得战斗胜利的地点,地图左侧辅以文字说明:“抗战以来本师所获的几个较大的胜利。1、阳明堡——烧毁敌机二十二架;2、神头村——消灭敌骑兵二千余名;3、响堂铺——烧毁敌汽车一百八十辆;4、长乐村——伤亡敌二千三百名;5、香城固镇——敌快速部队二百余全部消灭夺炮五门;6、昔阳安丰村——步枪击落敌巨型战斗机一架( 此降落伞即获自该机中) ”。下面文字为:“一二九师全体指战员敬赠。”

在第一组图文的左右两边,共绘有六组图文分别表现了上述的六次战斗。能载入这件降落伞的战事有三种标准:一、袭击日军补给线,成功牵制日军,如响堂铺战斗;二、打击日军重要军事设施,并对敌造成重大损失的战事,如阳明堡战斗;三、击毙日军2000人以上,或成建制歼灭日军,如神头村战斗、长乐村战斗。

7月7日,《抗战与文艺:纪念抗日战争胜利70周年馆藏文物系列展》在中国国家博物馆开展,文化部部长雒树刚出席开幕式。

前言:

部分展览作品:

沙飞摄影照片《我们在太行山上》。

抗战初期杰出的战地摄影师方大曾,绥远抗战爆发时孤身一人奔赴前线采访,这是他采访期间冒着严寒骑马翻越大青山途中,摄于1936年12月。

绥远抗战进行期间,全国舆论高度关注。不过由于通讯手段的落后以及交通的不便,只有为极少数新闻记者有机会亲赴前线进行采访。为了将前线的有关情形第一时间传递给国人,方大曾于1936年12月4日冒着严寒从北平出发,踏上了极其艰辛而凶险的采访历程。随后43天时间,在塞外的冰天雪地里,他奔波于各个战场之间,沿途用手中的相机留下了一个个震撼历史的镜头。当时生活在内地的人们可能很难想象,要完成这趟历时采访需要多么大的勇气和意志。时值隆冬,绥远地区的气候格外寒冷,有时甚至达到零下摄氏四十多度!而由于交通不便,方大曾主要靠骑马奔波于草原大漠上。尽管条件如此艰苦,但方大曾仍凭借超人的毅力圆满完成了在绥远前线的战地采访。他的妹妹后来回忆道:“绥远抗战的炮声打响后,小方带着他的武器,一枝秃笔,和一个照相机,到战地采访,所写通讯一篇接一篇的在《世界知识》上发表”。

绥远前线挖战壕的少年士兵。

在塞北的冰天雪地里,这名看起来年龄只有十来岁的少年士兵,尽管身处炮火连天的最前线,但却毫无畏惧,面对记者的镜头,流露出的是灿烂的笑容和高昂的士气。

绥远前线严阵以待的士兵,为抵抗日军毒气弹,他们都戴着防毒面具。

绥远前线戴防毒面具的机枪手。在绥远战役中,日本关东军不但为伪军部队提供军费、武器,配备军事顾问,并调动飞机对中国军队的阵地进行轰炸,甚至无耻地发动毒气战。当时,为了声援绥远前线将士,清华大学化学系的几位青年科学家,连夜设计了活性炭防毒面具,并在两周内赶制出8000副捐赠给前方将士。时至今日,在当年绥远战场的一些地区,仍时有侵华日军遗留的毒气弹被陆续发现。

绥远抗战的主要指挥者、时任绥远省政府主席傅作义同与晋绥军骑兵司令赵承绶在前线合影。

作为著名的抗战将领,傅作义早在1933年就曾领导了长城抗战,给日本侵略者以沉重打击。绥远抗战期间,他秉持“不惹事,不怕事,不说硬话,不做软事”的原则,坚决同日伪进行斗争,因而得到了当时国内舆论的一致拥护。

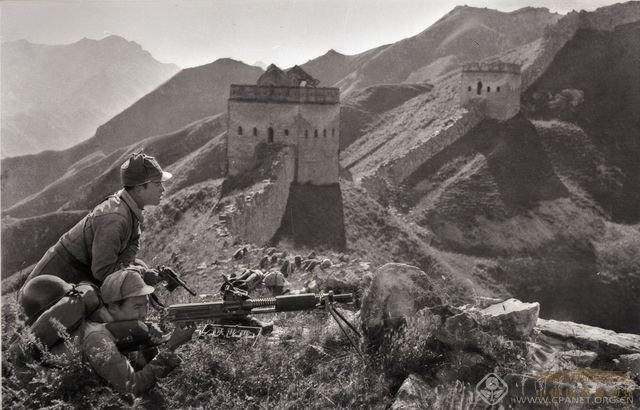

1937年秋,八路军战斗在古长城。

在沙飞的抗战摄影作品中,有相当一部分以长城为背景的题材。无论从艺术性还是内容来看,这些作品都有深刻的寓意,产生了巨大的感召力。这张照片发表于1943年9月出版的第4期《晋察冀画报》上,当时作者署名为孔望。作品以一个正在等候命令准备扣动机枪板机对敌射击的战士和手持驳壳枪弯腰前倾注视敌情的指挥员的威武身影为前景,与雄伟、蜿蜒象征民族不屈精神的万里长城相互映衬,又以向三面延伸的崎岖山岭为背景烘托渲染。远近相融,主题鲜明,寓意深邃,战斗气氛浓厚,整体画面庄严凝重,人物情感张弛有度,雄浑刚健中饱含着必胜的信念。这不仅是沙飞个人的经典名作,同时也是中国革命战争史上最重要、最杰出的经典摄影艺术作品之一。

1940年冬,晋察冀北岳区反扫荡战斗。

这是一张非常珍贵的照片,照片中,一名战士在向敌人发起冲锋时不幸中弹受伤,正在战场上跟踪拍摄的沙飞恰好捕捉到了这一瞬间。

面对来势汹汹的日寇,我根据地军民同仇敌忾,进行了艰苦卓绝的反扫荡斗争。在受日寇扫荡最为惨烈的晋察冀军区,司令员兼政治委员聂荣臻指挥军区所属部队4万余人和广大民兵,采取内线与外线密切结合的作战方针,广泛开展群众性游击战争,反击日伪军的扫荡,沉重打击了敌人嚣张的气焰。

1939年10月,日军调集两万余人,对晋察冀军区进行冬季大扫荡。11月3日,八路军一部在雁宿崖伏击歼敌500余人。4日,日军旅团长阿部规秀中将亲率两个大队1500余人,由涞源向雁宿崖方向驰援,企图寻找八路军主力决战。扑空后,拟经黄土岭返回涞源。八路军以小部兵力诱敌深入,以六个团的兵力在黄土岭以东一狭谷设伏。7日,日军进入伏击圈,八路军当即发起攻击,日军伤亡过半。是夜,日军连续突围10余次,均被击退。1939年11月8日晨,日军多路增援,八路军遂撤出战斗,黄土岭战斗结束。是役共歼灭日军900余人,并击毙号称“名将之花”、山地战专家的阿部规秀中将,这是中国抗日战争中日军被击毙的级别最高的指挥官,日华北方面军司令多田骏哀叹:“名将之花凋谢在太行山上。”

1943年秋,日寇大“扫荡”,烧毁村庄 。

此类摄影作品,真实而形象地揭露了日本侵略者当年对中国人民所犯下的滔天罪行。

抗日战争进入相持阶段后,日寇为了扑灭中国共产党领导下的抗日武装力量,对抗日根据地进行了疯狂的扫荡。在扫荡中,日军实施了烧光、杀光、抢光的“三光”政策,企图摧毁抗日根据地。1940年10月2日至11月30日间,他们在扫荡太行、太岳根据地时,曾下达过这样的命令:“这次作战的目的,与过去完全相异,乃是在于求得完全歼灭八路军及八路军根据地,凡是敌人地域内的人不问男女老幼,应全部杀死。所有房屋,应一律烧毁,所有粮秣,其不能搬运的,亦一律烧毁,锅碗要一律打碎,井要一律埋死或下毒。”而作为华北敌后解放区主要组成部分的晋察冀边区,更是日军扫荡最早、最为酷烈的地区。

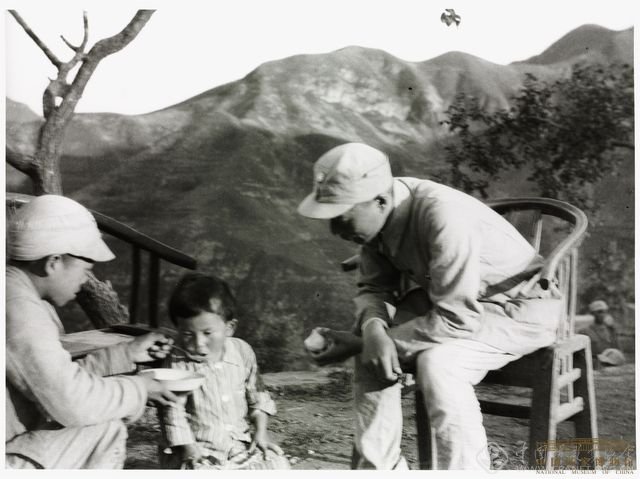

1940年8月,河北井陉洪河漕村百团大战晋察冀军区指挥部,聂荣臻将军和日本小姑娘美穗子。

在沙飞的摄影作品中,发表于1942年《晋察冀画报》创刊号上的“将军与孤女”组照具有特殊的历史意义。照片上的“男主角”是聂荣臻将军,而“女主角”是一位日本小姑娘。抗日战争期间,这位小姑娘的父母亲都葬身于炮火中,八路军战士们面对战争废墟中的她,不仅没有“赶尽杀绝”,反而悉心照顾,最终派人冒着生命危险将其送归日方。这充分展现了八路军将士们的革命人道主义精神,而“将军与孤女”的感人故事也演绎了中日关系史上的一段佳话。

照片中的小姑娘名叫美穗子,其父加藤清利为井陉煤矿火车站日方副站长。1940年8月20日,八路军发起“百团大战”。当我军进攻井陉煤矿火车站时,加藤清利夫妻在日军炮火轰炸中双双身亡,八路军战士冒着生命危险从废墟中救出他们的女儿美穗子。随后美穗子被送到晋察冀军区部队司令员聂荣臻的前线指挥所,得到精心照顾,不久便由老乡用挑子送到日军部队里。时隔40年后,1980年7月,在多方努力下,已经43岁的美穗子如愿来到北京,并于14日在人民大会堂受到聂荣臻的接见。

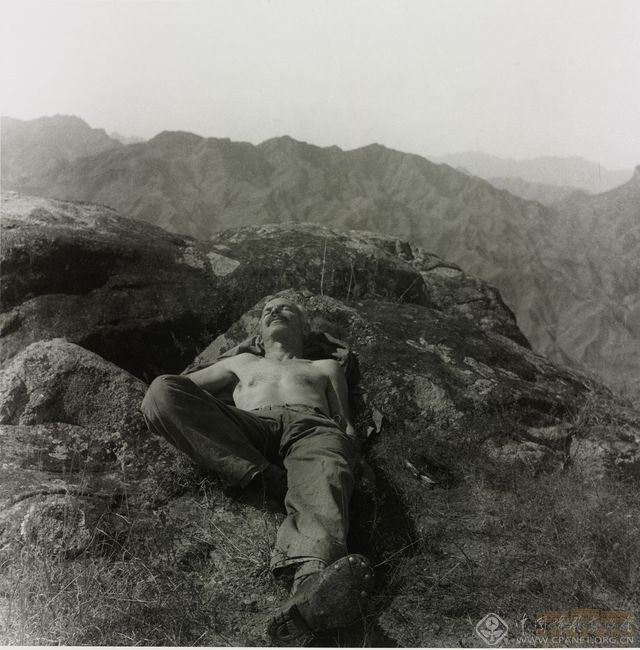

1939年,奋战在晋察冀根据地的白求恩大夫在日光浴。

在沙飞的镜头下,有一群来自异国他乡的特殊人物。他们远渡重洋,跋山涉水,来到敌后模范抗日根据地——晋察冀边区进行巡视、考察、访问。他们是中国人民的好朋友,是反法西斯盟友。沙飞用自己精湛的摄影技术,把他们在晋察冀边区的广泛活动一点一滴地记录下来。

在抗战时期的外国友人中,与沙飞关系最为密切的当属著名国际主义战士白求恩。巧合的是,白求恩不但是一位出色的胸外科专家,也是一位摄影爱好者。他来中国之前购买了一台新型的带有柯达镜头的莱丁娜照相机,由于没有洗印设备,一直无法冲印照片,认识了沙飞后,这一难题迎刃而解。由于沙飞懂英语,他们还经常一起讨论在战场上使用哪种照相机效果最佳,战地摄影与一般摄影的区别,怎样拍摄得又快又清晰等等。白求恩自己也为康复的日俘拍照,并同沙飞一起想方设法将拍摄的照片向延安、重庆、敌占区以及国外发稿,力图让更多的人了解八路军的顽强抗战。相同的兴趣爱好和无障碍的语言交流,使两人很快成为亲密无间的好朋友。

在沙飞的镜头里,白求恩不但是一位忘我工作的国际主义战士,还浑身洋溢着青春活力,这张照片就是最生动的写照。1939年11月12日,白求恩因手术意外感染不幸逝世,沙飞闻讯后悲痛万分,并拍摄了白求恩遗容、灵堂以及聂荣臻将军等人向遗体告别等感人的历史镜头。

1944年,河北,白洋淀上的水上游击队。

1944年,河北,白洋淀上的水上游击队。抗战期间,这支被称为雁翎队的游击武装在冀中一带神出鬼没,沉重地打击了日寇,威名远扬。雁翎队是抗战时期活跃在冀中白洋淀地区的一支地方武装,他们利用冰上水上优势,巧妙与敌人交战,先后击毙、俘获日伪军近千人,缴获大量军火和物资,令敌人闻风丧胆,人称“水上飞将军”,著名电影《小兵张嘎》的故事就发生在这里。

1944年4月3日,河北,日本人民解放联盟晋察冀地区协议会正式成立时,盟员合唱。

1944年4月3日,河北,日本人民解放联盟晋察冀地区协议会正式成立时,盟员合唱。抗战期间,一些日本人士积极投身于世界反法西斯联合阵线,为协助中国人民的抗日战争发挥了积极作用,还有许多日军战俘经过我党的改造成了反战斗士。在日本侵华战争中,日军到处烧杀抢掠,残杀平民和俘虏,对中国人民犯下了滔天罪行。然而,当日本官兵被中国共产党军队俘虏后,却没有遭到以牙还牙的报复,相反还得到了相当的优待,并在思想上被真正改造,从而重新做人。据统计,从1940年到1945年,先后有近500名日军战俘曾在延安的“日本工农学校”接受改造,很多人后来都参加了八路军、新四军以及在华反战组织,成为名副其实的“日本八路”。在华从事反战的“日本八路”们,通过各种形式进行活动。有的从事对日军士兵的宣传工作,有的协助我军开展改造俘虏工作,还有的则直接拿起武器,与侵略军队进行面对面的战斗,其中不少人为此献出了生命。#p#副标题#e#

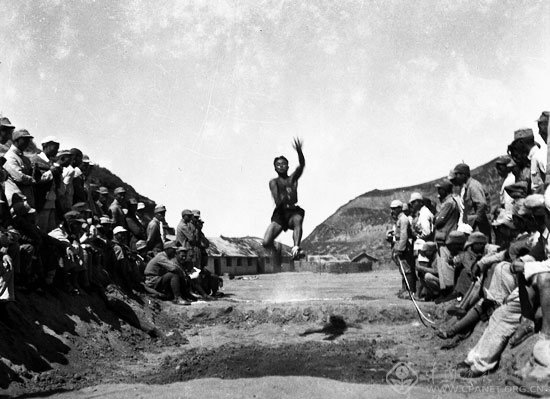

1942年9月,延安,九一运动会跳远比赛。吴印咸/摄

1941年,延安炼铁厂。周从初/摄

1943年春节,延安鲁艺秧歌队在边区政府门前表演《歌唱南泥湾》。徐肖冰/摄

1940年5月,人民武装自卫队。沙飞/摄

1940年3月8日,根据地妇女练习投弹。沙飞/摄

1938年春,长城插箭岭战斗,八路军指挥所。沙飞/摄

1936年12月,绥远抗战前线,晋绥军机枪手。方大曾/摄

1939年8月,八路军召开精神总动员大会。沙飞/摄

1944年,八路军冀中子弟兵进行操练。石少华/摄

1936年12月,晋绥军开赴绥远抗战前线。绥远抗战的胜利有力地推动了全国抗日高潮的到来。方大曾/摄

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 责编:尤克里里

责编:尤克里里 2015-07-06

2015-07-06

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台