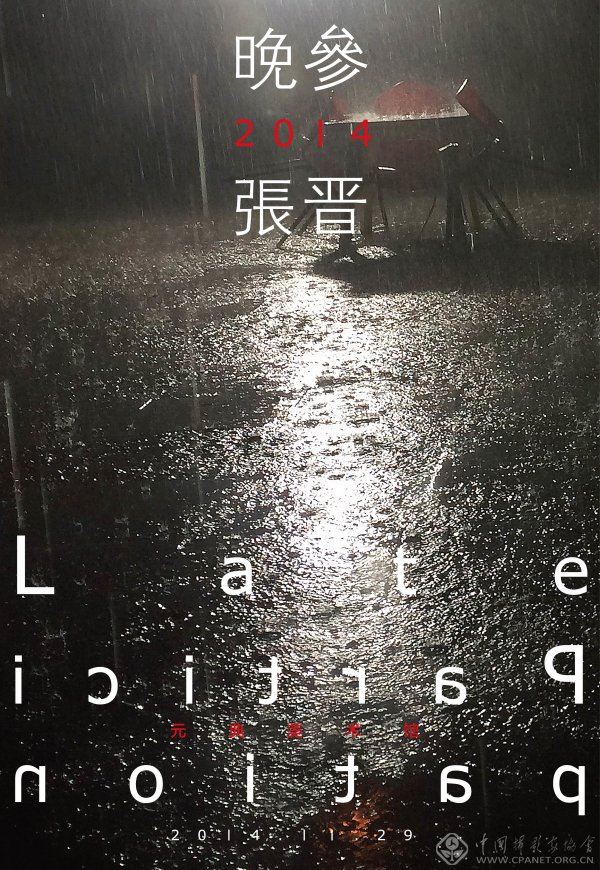

展览名称:晚参 - 张晋 2014

艺术家:张晋

出品人:谷燕

学术支持:王度 隋建国

展览时间:2014年11月29日——2014年12月15日

开幕时间:2014年11月29日下午3:00

主办:北京元典美术馆

地点:北京市 朝阳区 望京广顺北大街利泽西园112号

#p#副标题#e#

张晋

职业艺术家,现居北京。

1970年出生

展览

1992年 “369”现代艺术参与展,雕塑作品《狂人的假日》、装置作品《放我回人间》, 群展 山东

1993年 中国现代陶艺个展

1994年 珠海现代雕塑展,作品《藕》个展 珠海

1995年 现代雕塑展,作品《祖》、《大风》 个展 日本 大阪

1998年 现代陶艺作品《道》 个展 日本 大阪

观念雕塑作品《生》 日本 大阪

1999年 现代雕塑作品《藏石》 日本 大阪

现代雕塑作品《棺#1》 英国

现代雕塑作品《棺#2》 日本 大阪

现代雕塑作品《棺#3》 英国

2002年 现代雕塑作品《棺#4》 法国

2003年 视觉艺术作品《喜丧》 法国、德国、意大利

《七日游》世界建筑摄影展 上海、巴黎、威尼斯

装置作品《风、云》 上海

大型海上装置《云》 意大利 威尼斯

2004年 观念雕塑作品《山水》 卢森堡

景观雕塑《心是莲花开》(未实施)

2005年 大型装置《喜宴》

《同行》&《皮影计划》网络首展

2006年 《祭日》大型装置作品

《礼佛》大型装置作品

2008年 观念作品《彩页》植入《雕塑》杂志年鉴

2013年 摄影作品《舞台》 国家博物馆

策划

1992年 策划“369”现代艺术参与展 山东

2000年 策划设计山体景观“阳光舜城叠水景观” 山东

2001年 策划设计山体景观“普利雕塑公园” 山东#p#副标题#e#

2004年 策划组织中法文化年“城市红装——法国当代艺术展” 中国济南

2009年 设计策划了中国2008奥运会接火遗址雕塑景观公园 海南#p#副标题#e#

有多少张晋,可以重来

张晋,不是一个特别的名字,大概与所有一颗红心的父母给孩子起的名字一样普通,跟张三,李四一样常见。这个名字,普通得总得让人再问一句“哪个张晋?”。从搜索引擎上查找这个名字,可以出来103000个结果,加上“艺术家”三字,也还有25700个结果。而我们要说的这一个张晋,却从所有的搜索结果里消失了。

如果问年轻的艺术“圈里人”,估计没几个能对这个张晋有所认识。艺术圈是个容易淡忘的群体,正如几月前隋建国先生所说“三年一代艺术工作者”,三年没有动静的艺术家,基本就淡出了人们的记忆。这个常被误会是“演艺圈过来串场”的张晋,有整整十年没有在国内做过任何举动。

张晋一直说2014年是“张晋年”,因为这一年,演员张晋获得了香港电影金像奖最佳男配角奖,而跨行玩摄影的张晋也得了一个国际大奖*。似乎叫“张晋”的都能因这个名字分得一些好运气。所以,沉寂了数年的张晋,也磨拳霍霍地准备大展身手。他也不是没有大展过身手,只是没有机会以一个纯粹的艺术家身份来展示,只是在当代艺术还并不红火的时候,有些展示虽然声势浩大,却未必能有持续的发酵效应,尤其在喜新厌旧的当下,以一个游走交杂的身份。从2004年的“城市红装——法国当代艺术展”到2008年的奥运接火遗址雕塑景观公园,没有一件不是“大事”,个人在事件的宏大叙事背景下,显得渺小而无足轻重。而在蛰伏的数年时间里,张晋也一直在寻找一个重新亮相的定位,最终,对艺术的坚持,让他仍然选择了艺术家的身份作为自己的标签。

然而,他却不是那种可以符号化的艺术家。从早年跟黄锐一起玩当代的陶艺尝试,到后来跟Pierre Hyughe等法国大师一起跨界合作,颠覆保守传统的文化古城,他不在任何一个形式与模式里停留。这个年过不惑依然玩心不减的老少年一直都不按牌理出牌,他对世界有自己的一套认识与逻辑,有时候让旁人大跌眼镜却又不得不击节称绝。在经过数年的自我解读与梳理之后,他通过两件老作品的新呈现,来交出一份答卷,完成自己与自己的对话,迈出承前启后的一步。

这次在元典美术馆展出的作品,一件是甫一面世就遭到封禁的作品,一件是历经十年完成的作品。他说,做了十年,其实或者应该说是等了十年,等待一个合适的时间地点来亮相。在中戏舞美系的学习背景,让他的作品总是带有强烈的舞台感。在他的眼里,作品不是一个孤立的物件,是与时间、空间反复对话交错的产物,你不可能在脱离了空间的情况下去看他的作品,也不可能忽略身在其中的时间流逝。从90年代就转战国外艺术领域的张晋,也许错过了在国内攒人气的时光,却拥有了不一样的视角与眼界,让他更专注于作品的细节及完整度,而不计成本地去完成它们。也许这也能解释他为什么最终选择艺术家的标签,因为只有这样,所有的执着与不妥协才合情合理。

这一个张晋,不是演员,不是摄影师,他不在镜头前,也不在镜头后。他在自己搭建的舞台上,华丽转身,从头再来,以艺术的名义。

*此处指张晋获得2012年三影堂摄影奖,年份有误。#p#副标题#e#

误读张晋

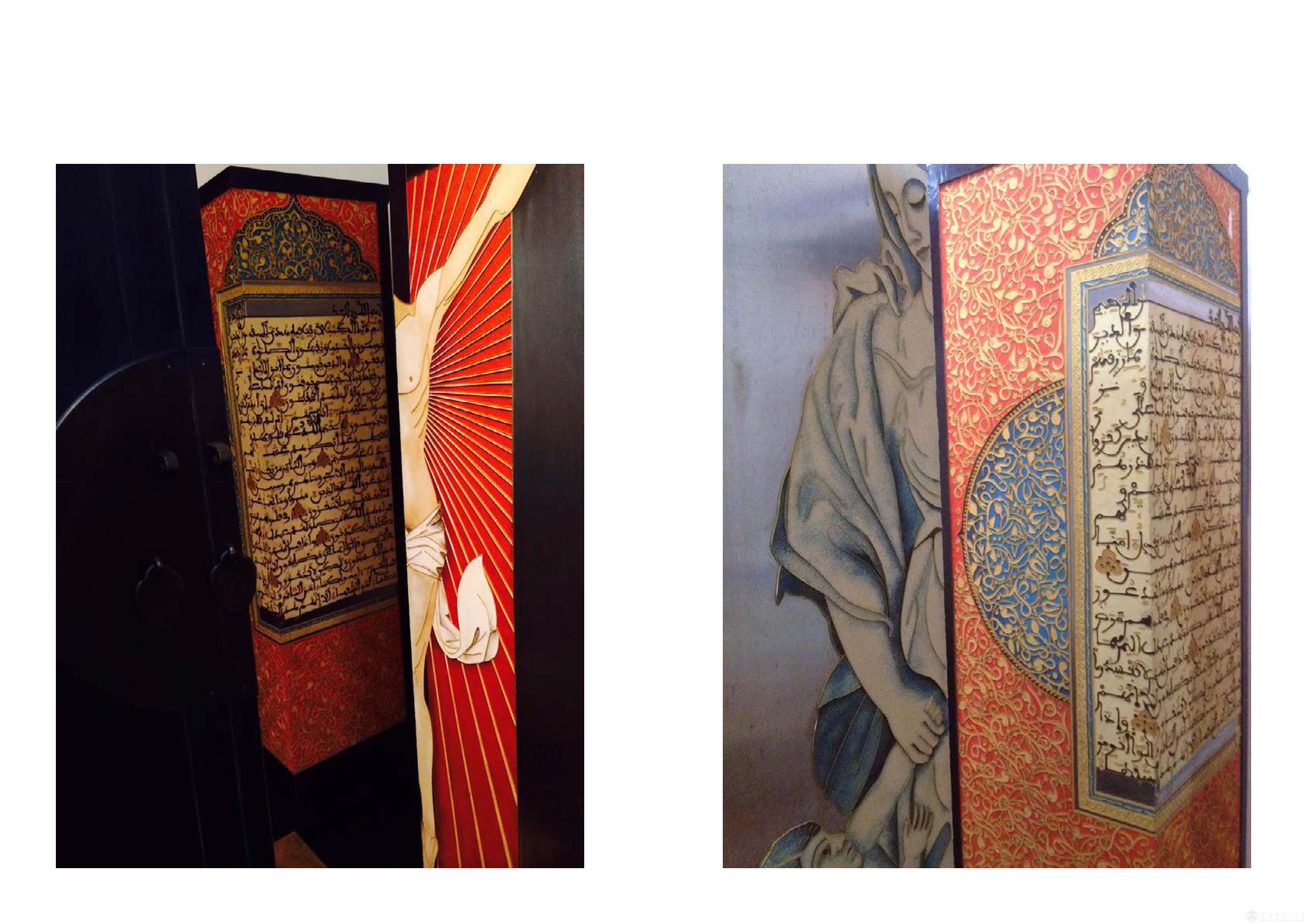

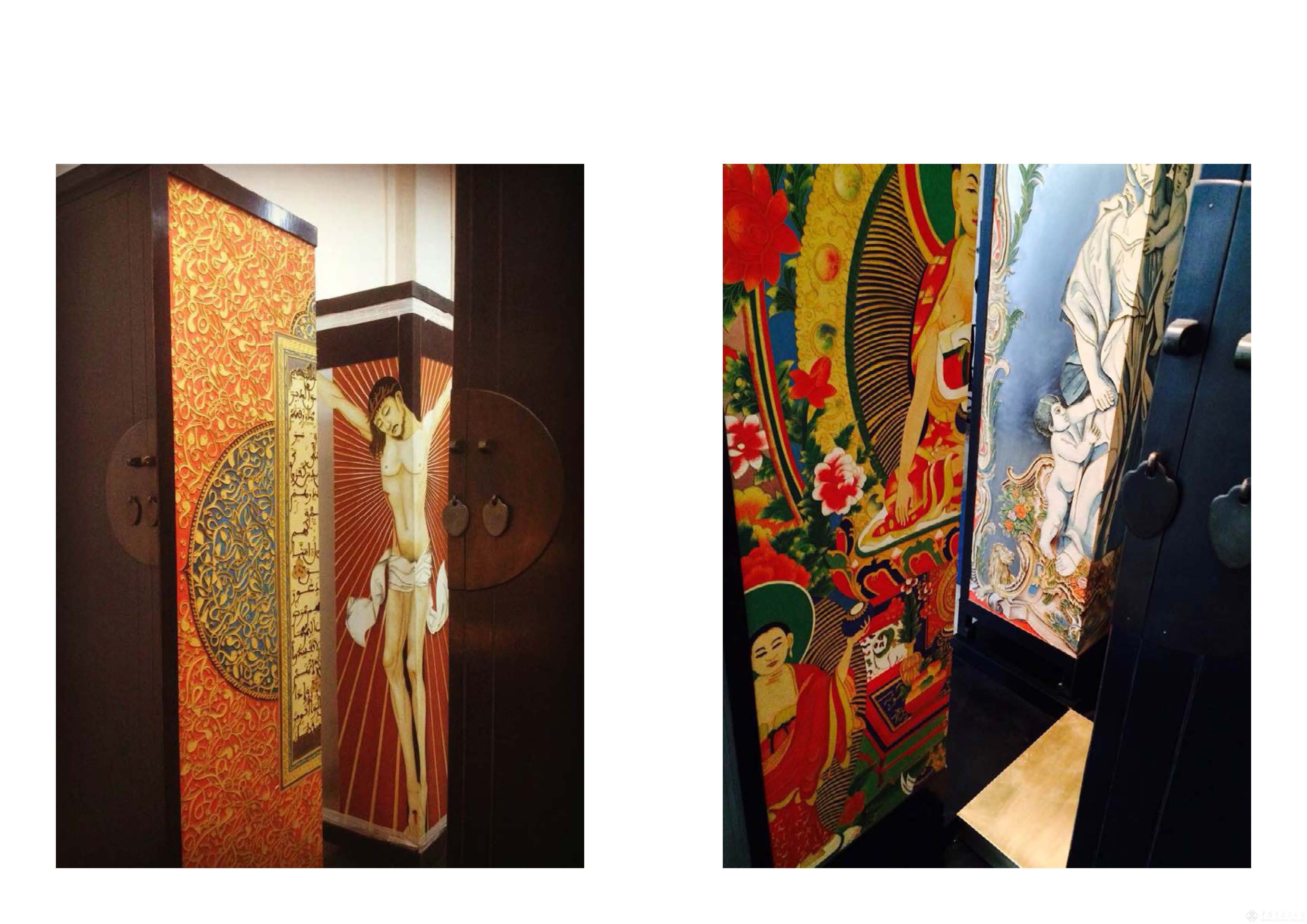

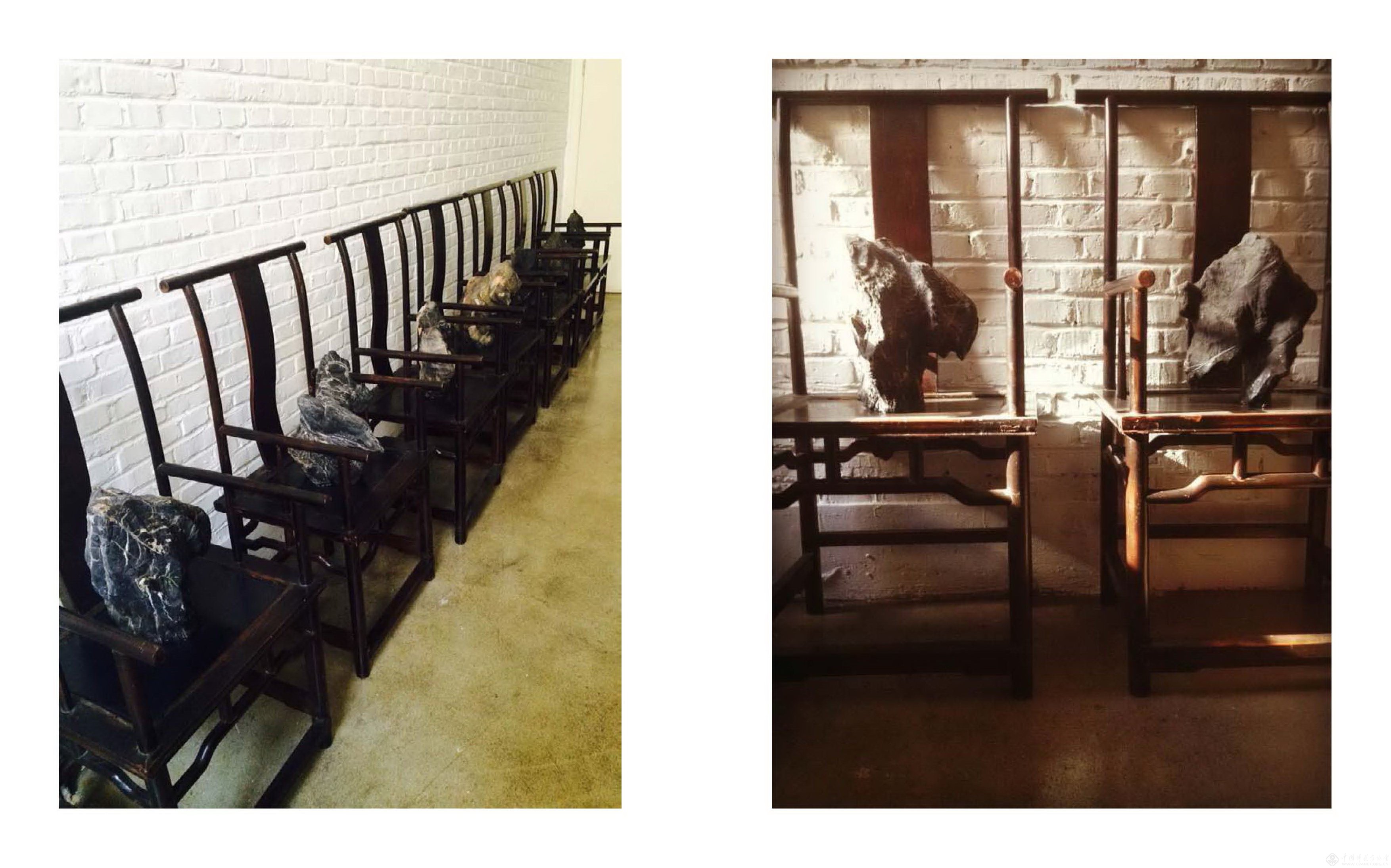

眼前呈现的官椅,石头,切割的大柜,在空间中别有用心的装置范儿等,这些东西真的能释放张晋死去活来(注)的躯体的信息?

这个骨肉硕壮的骚男人在前世几乎无恶不作,什么产品设计类策划类雕塑类装置类及所有的活动官方的民间的地下的地上的各种勾当,总之,能干不能干的有趣没趣的他都玩命掺乎,俨然是当下社会芸芸众生疲于奔命的活标本。

今天,这个死而复生的人到底在和死神约会那会儿受了点什么教育?他说,在阴阳两界处“我看到了彩虹!很漂亮很舒服”。

好,看他让我们看的:应该坐在官椅上的呆滞肥胖阴沉凶险的躯体,被不敲不会响的更无生气的石头替换并悬置于空中。这样的置换和再构隐喻了什么?是个体意识卷入了社会生态恶性循环的悖论中,思想就不由分说的蒸发了?就成了飘浮在空气中的物质如同雾霾或者石头木头???。大柜,在他的意向中大约是浑浊的现实世界的替代品,他要窥视它的内部。结果,被肢解的大柜肌理截面竟然是色彩绚丽悦目的几组宗教图像!窥视者被打回原地,大柜内部那些经典的图式较之大柜外表的浑浊更加蔑视智商。一个大柜肢解为四,一个不可知繁殖了四个不可知,跟谁说去?

尼·达耶说:“现实世界如同一份揉皱的报纸团,它的可读/不可读的险恶将芸芸众生拿捏在其中,如果要抛弃这个纸团,我们也将随之消失。因而,极力把自己从中剥离出来的困惑成就了周而复始的劳作和思考,正是这无效的劳作和思考使得人类社会总是激荡,此消彼长和生机勃勃”。

复活的张晋是乘着彩虹下凡到这个他似曾相识的世界的新生儿,而不是那个大难不死的庆幸者。他对这个世界走火入魔般的好奇和再好奇,连阎王都嫌烦的他,一定不会停止祸害人间。让时间拭目以待,看他将会干些什么。

误读,是对事物重新定义的秘诀,如果没有一再的误读人性,社会和世界,哪里还有什么哲学科学这学那学的,包括总是被误读的艺术。

王度2014,11 / 巴黎

注:张晋2008年车祸, 昏迷十几天后又活过来了。#p#副标题#e#

我也误读一回

但凡一个国家、一个民族从弱小破败变成壮大气派,第一要做的事情就是回头抓起自己祖宗的宝贝往起显摆,明明是因为自己吃了苦熬了夜才把祖上破败下来的家当收拾了起来,可不知为什么非说是因为自己祖上的坟茔风水好。现如今有了钱,把原来祖上败坏出去的宝贝花了大价钱拼命地往回收。再进一步,要求自己一举一动都要有祖上的“元素”,其实就在昨天还追着别人祖上的“元素”捧到头顶。

鲁人张晋在他自己的新作品里也用中国人自己祖宗的元素,但他是继承鲁迅的衣钵,站在批判的立场上使用。太师椅,灵壁石,充满了象征和寓意。你要是喜欢这些祖宗的元素,拿回去摆在家里,晚上一定会做个好梦。好一个张晋,十年磨一剑,大立柜一分四份,为得是把四大宗教用四种工艺勒刻成形,为人类也为自己立个镜归个根。汉人的桌椅橱柜本是模仿建筑而来,展览现场让观众身体出入家具,让山中顽石穿透椅面,张晋从立体造型借剧场空间,上溯到园林建筑之根,将元典空间的楼上楼下幻化为山河林苑。

符号,符号,还是符号,象征,象征又是象征。跳跃的能指扑捉不住变幻不定且又等待人们填补的所指,潜在的对话者换了一拨又一拨。

明明还是二十年前的意象,面对的却已经是换了人间的时代,必有一番新的注解。

(正所谓:陋室空堂,当年笏满床,衰草枯杨,曾为歌舞场。蛛丝儿结满雕梁,绿纱今又糊在蓬窗上。说什么脂正浓,粉正香,如何两鬓又成霜?昨日黄土陇头送白骨,今宵红灯帐底卧鸳鸯。金满箱,银满箱,展眼乞丐人皆谤。正叹他人命不长,那知自己归来丧!训有方,保不定日后作强梁。择膏粱,谁承望流落在烟花巷!因嫌纱帽小,致使锁枷杠,昨怜破袄寒,今嫌紫蟒长。乱烘烘你方唱罢我登场,反认他乡是故乡。甚荒唐,到头来都是为他人作嫁衣裳!*)

隋建国

2014年11月 / 北京

*出自《红楼梦》

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 责编:影子

责编:影子 2014-11-24

2014-11-24

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台