中国历史悠久,拥有极为丰富的文化遗产。据统计,目前我国已有包括古迹遗址在内的不可移动文物40 余万处,被公布为全国重点文物保护单位及世界文化遗产等也占有极大比例,在此之外还有更多散落在各地的古代生活遗存、古民居及生活在那里的人们所保留的万千风俗。但是随着我国城镇化建设的加快以及自然的变迁,随着人们向往的高楼大厦不断增多,这些旧迹不断地在消失。

以北京视觉文化遗产协会的组建,就是想通过对这些人们生活的旧迹进行分类、整理,通过影像输出的方式真实的反映人类在千百年间生活中的状态,过去的痕迹、今日的凝想、未来的描述。向群众展现一个真实的影像,真实的历史。协会希望通过这项工作可以让更多的人们关注我们曾经生活的环境,引起大家关注历史、关注古迹遗存的保留和利用。

北京视觉文化遗产协会是北京市文化局主管的,北京市民政局批准的市级行业性专业社会组织。协会以视觉文化遗产这一概念化的设计与整合,以全球共通的形象语言为载体,以影像的表述形式,传承和宣扬中华民族传统文化的精神与贡献,并探索建立一整部包含民族精神和生存理念的,信息完善的系列化视觉档案体系。协会将系统建立视觉影像中国史,使有形的文化遗产成为有秩序的、科学化的、直观的历史见证。

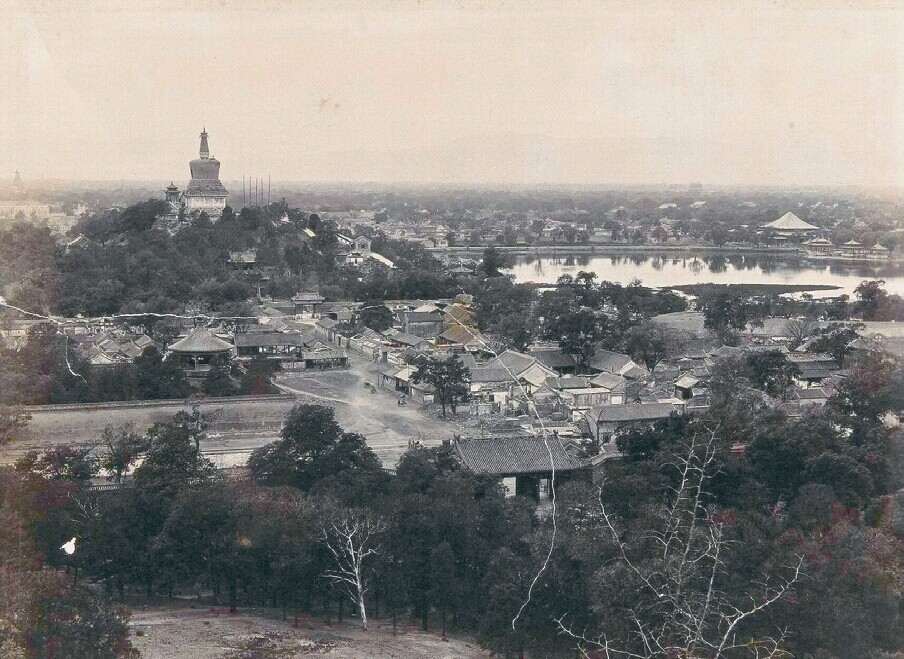

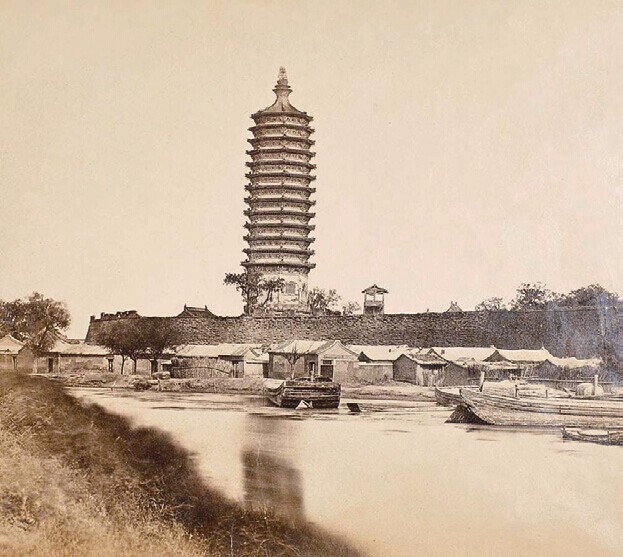

文化遗产的摄影家 费利斯. 比托 Felice A.Beato

费利斯. 比托1833 年出生于威尼斯共和国的克基拉岛(Kérkyra, Venezsia)1860 年以摄影师身份跟随英法远征军来到北京,拍摄了大量北京及附近的皇家与城市建筑。是已知的最早拍摄北京城的西方摄影师。 1907 年逝于佛罗伦萨(Firenze)。

更多图片

倪学麟(Xylener)如是说

文化(cultura)是人类在创造文明并发展的过程中所产生或累积的与自身生活相关的经验或现象,通过思想与行为的精华提取而达到对完美的追求。

站在考古学和建筑学的角度,就某一地域、某一历史时期的遗迹或遗存(或叫文化遗产),则是某一种文化在信仰、传统、思维与普遍意义方面的综合体现。

“世界文化遗产公约”关于人类建筑文化遗产所提出的标准,指明了人类传统的居住地和使用地的构造物的规划与设计,代表了一种文化的曾经存在、传承价值和杰出范例。它能为人类的文明或文化传统提供一种独特的见证。

视觉—visus—是透过视知感官的刺激而印象于人们头脑里的某种记忆形象的主观感觉与思维的过程。

通常情况下,人们只想看到与其本身相关或感兴趣的内容,因为人们周边的可视现象往往是庞杂而无序的。古罗马的哲学家Augustinus 说,记忆就是影像。但这种记忆的影像是片段的,是杂乱无章的。对人类文明而言,影像需要创造。

影像的创造,则是运用视觉的思维方式,把庞杂无序编排成形象化的精华提取和某种秩序的建立。它将符合人们的视觉感受与思维过程。

创造影像的首要来源是摄影的采集。在这个前提下,摄影是一种行为过程而不是结果。它既是此地此刻性的客观化记录,又是符合生命与自然运动规律的秩序化呈现。引导人们用一种同等价值的视觉习惯和心理去看待自己身边司空见惯却又视而不见的事物,从而赋予它们某种思考和意义。

就摄影的本体意义而言,摄影的存在价值在于纯粹而可靠的影像情报来源和准确科学的技术复制与还原,并应用于现代观念下的比较学、类型学、建筑学、考古学等学科资料的研究领域。在文化理念上,摄影从某一方面为实现人类对于完美的追求,自我的改造和再造的诉求,提供了参考与规划性的依据和见解。

我们所说的文化遗产,大多是一种物理化的现存。作为一种文明与传统的见证,它需要保护、修缮和传承。然而大自然周而复始的运动规律告诫我们,在地球上,没有一种可以永存不灭的物理化遗产,唯一可以永久传承的是精神、思想和头脑中记忆的影像。如果我们给予它们足够的尊

重,它将保持永久的真实的存在。

那么,当这种现存的物理化见证在社会发展的今天变得越来越脆弱的时候,影像就会在人们的视觉思维体系中变得越来越清晰。

视觉文化遗产是一种概念化的设计与整合,是传承和宣扬民族传统文化的具有全球共通性的形象语言和载体,是一整部包含了民族精神和生存理念的,信息完善的系列化的视觉档案体系。

#p#副标题#e#

#p#副标题#e#

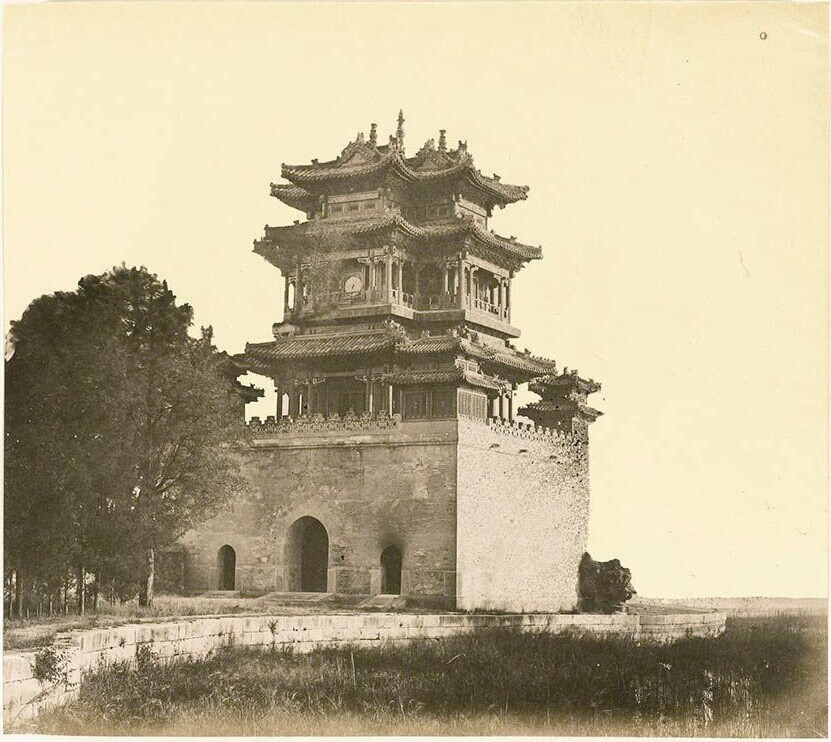

文化遗产的摄影家——恩斯特. 奥尔末 Ernst Ohlmer

恩斯特. 奥尔末 Ernst Ohlmer 1847 年出生于汉诺威(Hannover)。 1867 年以摄影师身份来到厦门,之后进入大清国海关供职。 1927 年逝于希尔德斯海姆(Hildesheim)。 这些拍摄于北京圆明园的照片,完成于1873 年,是记录圆明园西洋楼残败景观的最早的影像,成为那一段历史的真实见证。

更多图片

#p#副标题#e#

中国近代史一般以1840 年鸦片战争到1949年中华人民共和国成立为止。这个时期的建筑东西风格融合、新旧样式交汇,中国建筑发展史在这个时期产生了急剧而深刻的变化。

改革开放以来,北京的城市面貌发生了快速变化。很多人在惊叹城建方面巨大成就的同时,越来越关心优秀建筑的保护,不同历史时代典型性、标志性建筑的保存,以及在城市建设中新旧

我之所以对近代建筑产生兴趣,基于以下几点思考:

更多图片

#p#副标题#e#

文化遗产的摄影家 — 王鹏

这几年,我对北京的近代建筑越来越感兴趣。工作之余,通过各种途径查阅资料。一有时间,就穿梭在北京的大街小巷,近距离查看和拍摄这

些承载了一百多年历史的文化遗产。

中国近代史一般以1840 年鸦片战争到1949年中华人民共和国成立为止。这个时期的建筑东西风格融合、新旧样式交汇,中国建筑发展史在这个时期产生了急剧而深刻的变化。

改革开放以来,北京的城市面貌发生了快速变化。很多人在惊叹城建方面巨大成就的同时,越来越关心优秀建筑的保护,不同历史时代典型性、标志性建筑的保存,以及在城市建设中新旧

建筑完美结合等问题。

我之所以对近代建筑产生兴趣,基于以下几点思考:

一是喜欢研究历史建筑,建筑是历史的产物、是时代的缩影;

二是作为历史资料,让更多的人了解半殖民地半封建时代北京的历史面貌;

三是作为视觉资料,为更多视觉资料研究者和保护者提供依据和借鉴;

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 责编:King

责编:King 2014-06-27

2014-06-27

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台