“雷锋是时代的楷模,雷锋精神是永恒的。”习近平总书记指出:“我们既要学习雷锋的精神,也要学习雷锋的做法,把崇高理想信念和道德品质追求转化为具体行动,体现在平凡的工作生活中作出自己应有的贡献,把雷锋精神代代传承下去。”殷殷嘱托,深深厚望,激荡出14亿中国人民的共同情怀。

2023年是毛泽东同志“向雷锋同志学习”题词发表60周年,中国摄影家协会副主席、辽宁省摄影家协会主席线云强撰文,动情讲述了他珍藏的300余幅雷锋原始照片背后的故事。通过“放大”这些照片,真实的历史再现眼前,一些鲜为人知的故事汇成朵朵浪花,在时光的长河中荡起层层涟漪。这些照片及其背后的故事,将加深我们对雷锋身上所具有的精神特质的解读,让雷锋精神在新时代绽放新光芒,更好地汇聚起实现中华民族伟大复兴的磅礴力量。——编者

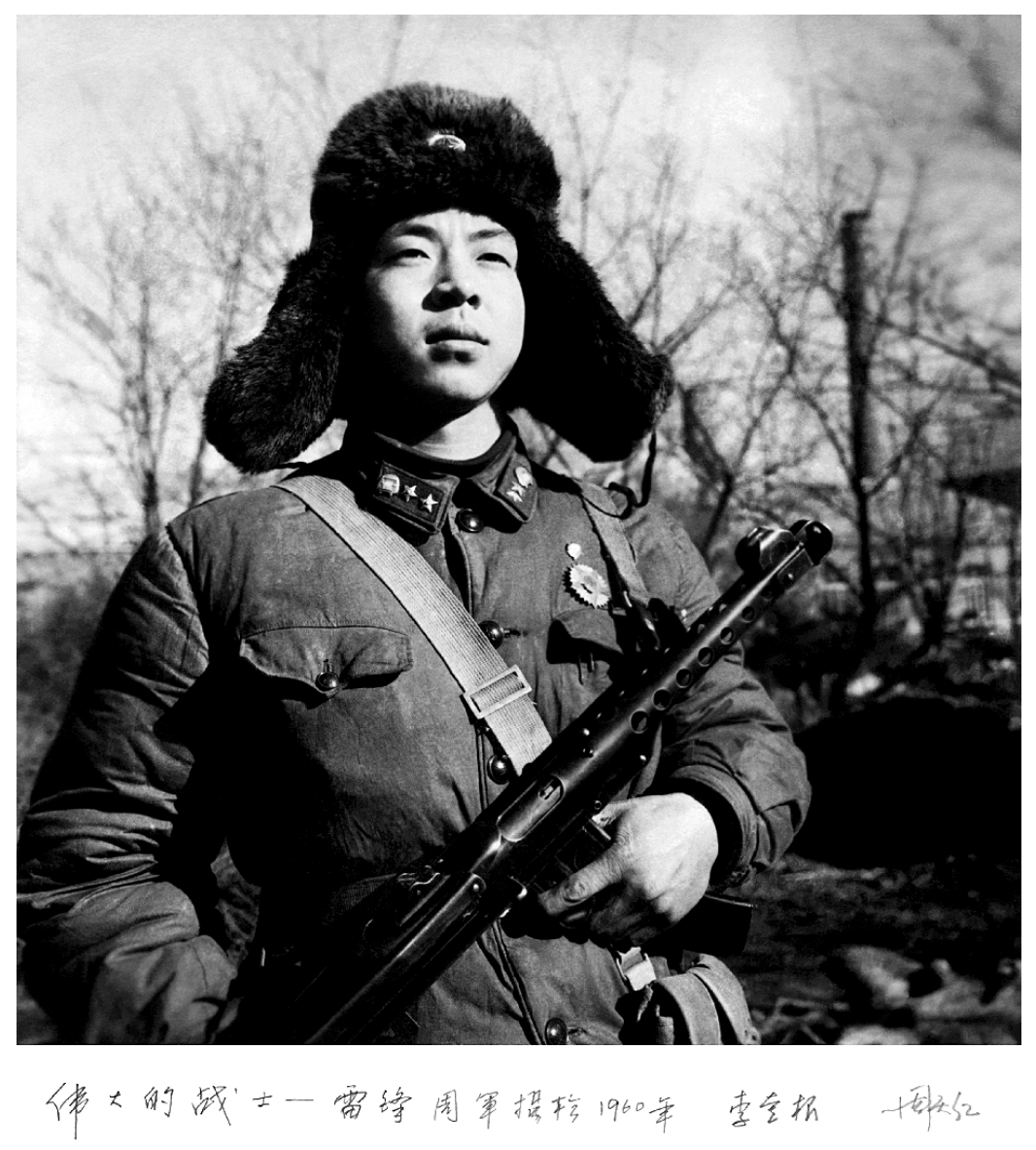

伟大战士彰显精神风貌

在我珍藏的从新中国成立到新时代各个时期的百万余张影像资料中,雷锋原始照片整齐地摆在一个显眼的位置。摄影家周军拍摄的《伟大的战士——雷锋》照片原作上,创作亲历者李奎根、作者长子周庆红共同签名,使雷锋手握钢枪凝视远方的这个画面显得格外醒目、珍贵。

为雷锋拍摄过照片的老一辈摄影家,目前查证主要有8位,分别是:董哲、周军、张峻、季增、吴加昌、张泽西、陈文辉、赵志华。他们是雷锋成长的见证者,也是雷锋精神的传播者。

1993年,我调到原沈阳军区政治部宣传部工作,2000年6月,任军区新闻图像社社长。在图像社库房里,我发现了几麻袋布满灰尘的图片资料,里边都是东北部队的历史影像。仔细翻看,我的眼睛亮了,过去从书本里、各种报刊上看到的雷锋影像的原始照片和部分底片就在眼前。这些原始影像极其珍贵,我作为拍摄雷锋摄影师的传人和后来者,有责任精心保管、收集整理前辈们留下的这些雷锋照片。因为雷锋的照片温暖和激励了一代代中国人,是中华民族文化史、艺术史、道德史和社会发展史的重要组成部分。同时,雷锋的照片是中国摄影史的影像奇迹和珍贵视觉遗产,传播和保存真实的雷锋影像资料,是我义不容辞的使命和责任。为了这些雷锋照片,我曾多次访谈雷锋照片的拍摄者和亲历者——原沈阳军区前进报社美术编辑李奎根老人,聆听到了一些雷锋照片背后鲜为人知的故事。

《伟大的战士——雷锋》这幅照片,是原沈阳军区前进报社《民兵之友》杂志摄影记者周军拍摄的,也是雷锋当兵以后第一幅公开发表的肖像。

这幅照片的拍摄目的是反映东北战士的精神风貌。当时的历史背景是,蒋介石在台湾叫嚣反攻大陆,为了做好备战准备,全军努力提高部队战斗力、提高战士觉悟。雷锋当兵还不到一年,就成了部队忆苦思甜、阶级教育的典型。1960年11月26日前进报报道,雷锋到沈阳参加军区学习毛主席著作积极分子表彰大会,报社领导决定采访雷锋,让他写篇文章讲讲当兵入伍后的感悟。头天晚上,周军找到雷锋,将报社的意图告诉雷锋。第二天,雷锋如约来到报社,把写好的稿子交给总编并当场签上了自己的名字。随后,周军和美术编辑李奎根,带着雷锋一起研究拍摄肖像,准备作《民兵之友》杂志封面。

拍摄地点确定在军区政治部院子里,大院里的树主要是槐树,也有不高的小松树。当时,雷锋到沈阳参加会议戴的是一顶毡绒帽。由于要塑造东北战士的英武形象,周军从相机取景器里一看,觉得雷锋戴的这顶毡绒帽缺少地域性、代表性,就让雷锋换戴了好几个同志的帽子,但大小都不太合适。在拍摄现场的李奎根说,他办公室还有一顶皮帽子,取回来给雷锋一戴正好合适。周军又从哨兵那里借来冲锋枪和子弹袋,这么一武装,一幅东北战士英姿飒爽的形象就定格在了相机的胶片上。

拍照的时间是上午9点多钟。为了增强人物的立体感,凸显雷锋形象的高大,周军选择了反差比较强的光线,并采用仰视角度拍摄。为了使面部光影暗部细节不受损失,李奎根负责打反光板,使光影映照下的人物形象更加伟岸。周军用一个胶卷共拍摄了三个不同的画面,其中两个侧脸的、一个正脸的,侧脸的人工着色,最早发表在1960年第18期《民兵之友》杂志封面上。雷锋牺牲后,1963年,国防部命名“雷锋班”大会在沈阳召开,雷锋的正脸照片才在全国报刊公开发表。这张照片发表后,在中国广泛传播,用于报刊封面、宣传画、版画,后来延伸出各种纪念章、塑像,成为雷锋个人标志性肖像。60年过去,从当代摄影观念看,这幅照片无论人物神态,还是构图和用光,都堪称人物肖像的经典之作。

2017年3月,时任中国文联党组成员、副主席李前光,在沈阳“深入学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话精神”专题研讨班上讲述的雷锋影像传奇,引起与会者的极大反响。为了更加全面地了解雷锋与摄影家的故事,在沈阳授课期间,李前光专门看望慰问了已故摄影家周军的夫人陶凤英及长子周庆红、次子周宇,拜访了雷锋照片拍摄的见证者、当年82岁的李奎根。李前光说:“雷锋的生动形象和感人事迹影响了新中国一代又一代人,在雷锋的照片中,周军拍摄的雷锋手握钢枪的照片最具代表性,在国内外广泛流传。我曾在解放军画报社从事摄影工作多年,周军是军队老一辈的优秀摄影家,《解放军画报》也是中央级报刊中最早刊发雷锋照片的媒体。雷锋的这张照片可以说是举世闻名,但作者一直默默无闻,周军的名字几乎无人知晓,我希望把艺术家塑造英模形象的感人故事讲给更多的人,学习老一代摄影家聚焦时代、甘于奉献的精神。”在沈阳期间,李前光在原沈阳军区新闻图像社亲自组织对这幅图片进行限量版签名典藏。

2017年6月20日,我国政府指定唯一从事摄影著作权集体管理的机构——中国摄影著作权协会,授予《伟大的战士——雷锋》摄影作品限量鉴证书。鉴证书这样介绍:雷锋两年八个月的军旅生涯中,先后有部队的8位摄影师为其拍摄了600多幅照片,周军的作品“伟大的战士——雷锋”,传播最广、影响最大、最具代表性,成为雷锋的文化符号和形象标识。

中国摄影家协会原主席石少华曾称赞周军说:“你做了一件千秋功德的事儿!”周军在光线、构图、神态和角度等方面精心构思和成功表现,把工程部队汽车连的一个身高1.54米的普通士兵,塑造成为中国人民解放军的伟大战士。雷锋忠诚、坚定、刚毅和可爱的形象影响了一代又一代中国人。

情谊瞬间折射精神光芒

一名优秀的摄影家,就是要在平凡的生活当中透视伟大,在火热的现实生活中挖掘和塑造经得起时代、人民和历史检验的摄影精品力作。我的摄影前辈跟随雷锋,记录雷锋的日常训练生活,根据《雷锋日记》和群众来信塑造雷锋形象,让一个个平凡瞬间折射出一名伟大的共产主义战士的光辉,让影像具有了永恒的生命力。

雷锋从少先队员到公务员,从工人到解放军战士,无时无刻不在感恩毛主席、感恩共产党、感恩新中国。从这深厚的感情基础出发,雷锋在步入军营以后一直在努力反哺报恩。他以实际行动参与社会主义建设、支援公社,勤俭节约为灾区人民捐款,在部队施工间隙为房东挑水、扫院、捡柴,扶老爱幼……这些真实的故事被摄影师还原定格下来,从画面上让我们充分感受到了雷锋“人民子弟兵为人民”的形象。

雷锋入伍来到部队这样一个大家庭,为了成为一名优秀的战士,他和战友们共同刻苦训练,共同学习和生活,把战友当作非血缘关系的亲兄弟。他在日记中写道,“对待同志要像春天一般的温暖”。在日常生活中,摄影师真实地记录下雷锋和战友一起学习毛主席著作、一起缝被子等平凡生活的场景。这些画面从构图到光影都充分体现出了雷锋和战友之间深厚的兄弟之情。我曾在南疆战场上亲身经历战友们在血与火、生与死考验面前的英雄壮举,更加理解了把生的希望留给战友,把死亡留给自己,交替掩护才能走向胜利的含义。反映雷锋与战友之情的画面,是我军光荣传统的生动写照。

雷锋崇尚英雄。在我收藏的资料里,有一张雷锋珍藏的黄继光肖像,他在肖像旁写道:“英雄的战士黄继光,我永远向你学习!”画面上还有一段雷锋签名的模糊不清的文字,从文字到画面,可以感到浓厚英雄情结。1960年10月10日,雷锋担任抚顺市望花区建设街小学(现雷锋小学)校外辅导员。他把黄继光、董存瑞、邱少云等战斗英雄刻在心里,为学生们做生动辅导,声情并茂讲述英雄故事,给孩子们的幼小心灵植入了英雄主义精神。

1962年4月,雷锋来到建设街小学阅览室,等待他的同学们一下子围了过来,雷锋问同学们今天想干什么,大家齐声回答,一起读故事吧!雷锋和孩子们围坐在一起,首先讲了毛主席热爱劳动、刻苦学习的故事,后来又拿起小人书讲述黄继光、董存瑞、邱少云等战斗英雄的故事。摄影师张峻在感动中用相机定格下了这一永恒的瞬间。雷锋感染和激励着孩子们的成长,与孩子们结下了深厚的情谊。雷锋牺牲后,画面中的12名孩子一起来到雷锋墓地,用12条红领巾做成了一个花圈,献给了雷锋叔叔。画面中的孙桂琴,受雷锋精神的召唤,1970年参军入伍,1976年进入中国医科大学学习临床,1980年开始在原沈阳军区总医院工作。当兵40余年,孙桂琴一直学雷锋、做雷锋、宣传雷锋。半个世纪,从天涯海角到北部边陲,从西沙群岛到东方前哨,从小学到大学,她深情讲述雷锋故事2700余场。一张照片背后的故事唤起雷锋精神的传承,12个孩子都以雷锋为榜样,在祖国各地传播雷锋精神,绽放着雷锋精神的光芒。

1961年,摄影记者吴加昌拍摄的雷锋专题报道首次登在《解放军画报》上。在那个年代,一个人的视觉形象能够见诸重要报刊是多么光荣。雷锋拿着这本画报和小学五年级学生陈雅娟亲切讲解交流的画面,被张峻记录了下来。这幅照片构成了陈雅娟和雷锋一生的不解之缘,更无意中为她打开了一扇人生之门。1962年农历大年三十晚上,陈雅娟和同学到雷锋所在部队开联欢会。结束后,雷锋送同学们回家。陈雅娟在路上对雷锋说:“辅导员,部队要不要女兵啊?我也想像你一样当兵。”1966年,雷锋去世的第4年,正值青春芳华的陈雅娟走入军营。陈雅娟在部队处处以雷锋为榜样,当过话务员、炊事员、饲养员,在每一个岗位都工作出色。1969年,陈雅娟写下血书主动请缨,参加了珍宝岛自卫反击战,被原沈阳军区评为“学雷锋五好战士”。

雷锋一身戎装,微笑着和孩子们围在一起,孩子们抚摸着雷锋的军装和肩膀……从摄影师定格的画面中不难看出,雷锋作为辅导员与孩子们心灵相通,敬佩的目光背后是偶像的力量。

60年来,摄影师塑造的雷锋形象,使雷锋故事家喻户晓、直抵人心,就是因为雷锋精神是我们中华文化的一种精神传承。如果我们每一个中国人都能像雷锋一样,就会为中华民族的伟大复兴提供无穷的精神力量。

自我留影蕴藏珍贵记忆

随着对雷锋照片的进一步了解,我熟悉了一些雷锋个人与摄影的故事。我觉得,这有助于我们全方位、多维度地赏析雷锋照片,更好地了解雷锋内心深处的精神世界。

我们都知道,雷锋可亲、可爱,有人格魅力,能写诗、会作文,挺时尚、很现代。这些年,我们见到一些雷锋自己留下的照片,发现他特别喜欢摄影。在人生最美好和最重要的时刻,他主动为自己塑造并留下珍贵的时代影像记忆。

雷锋为什么自己留下这么多珍贵的影像?我过去收藏他的这些照片,只是感性地从欣赏的角度、时代的维度去看,后来才从理性上、艺术上清晰地看到他塑造个人照片背后情感世界里发出的一束光。2019年12月,中国摄影家协会副主席、广东省摄影家协会副主席、企业家摄影协会(深圳)主席王琛邀我去湖南,参加“江山如画——2019摄影艺术全国巡展(宁乡站)暨邓兴镜头里的宁乡巨变摄影展”开幕式。此行,我们先去拜谒了毛泽东同志、刘少奇同志的故居。王琛问我在湖南还有什么愿望,我说:“湖南和辽宁都和雷锋息息相关,来到这里,我必须到雷锋的家乡走一走,接受一下雷锋精神的再洗礼!”于是,我们一行人专程驱车到了望城区雷锋镇雷锋村。在那个过去被称作“简家塘”的村落里,我带着深深的敬意参观了当地的雷锋纪念馆。在那里,我带着对雷锋如何成长为一名伟大的共产主义战士的思考,跟随馆里展出的雷锋离开家乡前人生轨迹一起行走,加入少先队、共青团组织,当上农场拖拉机手……那是雷锋美好的豆蔻年华。在那个科技并不发达、物质并不富裕的时代,他能留下这些照片,让我惊呀和慨叹。

在敬佩影像力量的同时,我思索着三湘四水与雷锋世界观、价值观、人生观的关系。湖南发生过改写中国历史的湖南农民运动、秋收起义、湘南暴动、平江起义,创建过红色革命根据地,经历过红军长征……诞生了毛泽东、刘少奇、任弼时、彭德怀、贺龙、罗荣桓、徐特立等众多老一辈无产阶级革命家。雷锋亲身经历了万恶的旧社会,对于毛主席、中国共产党怀有浓重的感恩情结,他发自内心地热爱党、热爱毛主席。雷锋生活在新中国红旗下,在人生成长重要美好时刻,都主动地为自己留下珍贵的影像记忆。

“咱们工人有力量……”,这是当年最响亮、最让人激情澎湃的歌声。工人在哪里?在钢铁意志下诞生新中国第一炉钢水的钢铁重镇——辽宁鞍山!当鞍钢派人到望城区招收工人时,雷锋带着钢铁兴国、钢铁报国、钢铁强国的坚定信念,立即去报了名。他把这个选择看作是祖国的需要,当作是社会主义建设的当务之急,他觉得应该到祖国最需要的地方去。在正式报名时,他在登记表上把“雷正兴”的原名改成了“雷锋”。雷锋的想法是:我去鞍钢当工人,就要在钢铁战线上当先锋、打先锋。告别家乡,从长沙一路向北,1958年11月15日,雷锋到炉火熊熊的钢都当了一名工人,深扎于新中国的钢铁生命线。

去往鞍钢的途中,雷锋留下了三张珍贵照片。一是在路过武汉转车时,雷锋特意到武汉长江大桥拍下一张大桥为背景的照片,这张照片角度好、寓意深。那是新中国成立近10年建设成的全国第一座知名的公铁两用大桥,是全国亿万人民为新中国、为社会主义建设感到骄傲和自豪的地方。回想雷锋当工人的选择,雷锋北行的目的,可以肯定地说,雷锋的心中早就为自己架起了一座“信仰之桥”!另外两张拍自雷锋在北京火车站转车短暂停留时,他没有去王府井逛商场、看风景,而是利用有限的时间,直接到了全国人民都向往的地方——天安门广场。在金水桥华表之下,他微笑着骑上摄影师为游人照相提供的那个时代最时髦的交通工具摩托车,手拎着编篮,留下了两幅青春芳华的身影。这里是离毛主席、中南海最近的地方,可以想象,雷锋拍摄照片时的真挚情感,就是无限忠于毛主席,紧紧跟着共产党……

雷锋在鞍钢和弓长岭碳焦化厂工作一年多时间后,国际国内形势变得严峻复杂,军队打仗和准备打仗成了国家的头等大事。“一人参军,全家光荣”的标语贴满大街小巷,工厂的大喇叭里播放着“鲜红领章两边挂,五星帽徽闪金光……”的歌曲,牵动有志青年的心。雷锋作为在新中国成长起来的爱国青年,积极响应国家号召报名参军。可是,他身高、体重不符合体检合格要求。但雷锋义无反顾地报效祖国的精神感动了辽阳市委、市政府和接兵部队领导。1960年1月8日,是雷锋光荣入伍的日子。雷锋穿上刚刚发下来的一身崭新的军装,特意到鞍山一家照相馆里为自己照了一张全身纪念照。他的面容坚韧勇敢,胸前佩戴着鲜艳的大红花和彩带,那是他向战而行的形象塑造。雷锋在这张照片背面签上名字,送给工友、领导,表达自己在成长之路上的感激与纪念……可以说,这幅雷锋自己留下的第一张戎装照片,拉开了他成为一名伟大的共产主义战士的序幕。

雷锋为自己塑造的影像,每一幅都有经典故事。1961年7月,由于雷锋在部队表现突出,所在部队和驻地推荐雷锋当选抚顺市第四届人民代表大会代表。雷锋是一名普通战士,光荣地成为抚顺市人大代表,内心无比喜悦。但在那个物质并不发达、胶卷极其珍贵的年代,在抚顺市人大会议现场采访的摄影记者更多关注的是会场全景和主席台上的领导、特别要宣传的人大代表,个子不高的小战士雷锋很难进入镜头的视野。

“过去当牛马,今天做主人。”可以想象,在雷锋心里,当上人大代表对他有多么特殊的意义。为了留下这一神圣而美好的生命故事,他特意穿着笔挺的军装,佩戴上“代表证”,手持“代表证书”,去照相馆为自己拍摄了一张全身照。在这张全身照片里,雷锋的身影格外英俊,闪光灯与“把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去”的思想光辉同闪耀……

雷锋自己塑造照片的故事耐人寻味,这些摄影师无法先知先觉地知道雷锋会成为一名伟大的共产主义战士,这些影像都是按照雷锋个人对摄影的意愿和形象要求塑造出来的,是雷锋借助摄影师之手和镜头给自己留下的影像故事。雷锋为什么这么喜欢摄影,在生命最关键的时刻积极主动自觉地留下影像记忆?这是因为雷锋希望用摄影这种永恒的记忆,去表达对毛主席的热爱、对新社会的热爱、对中国共产党的感激。

雷锋精神历久弥新,被纳入中国共产党人精神谱系,摄影起到了积极的助推作用。我们都知道,在中国革命解放斗争中,曾涌现出无数英模人物,由于影像资料的缺失,人们只能从文字描述中去体会敬仰,缺少可视的形象表达。而雷锋与摄影结缘,一图胜千言的视觉感染力使伟大的共产主义战士雷锋的精神直抵人心。

生命因有了故事而精彩。对于多数人来讲,许多故事只能存在于个人的记忆里,随着岁月的流逝而消逝。只有摄影才能让时间停驻,只有影像才能把记忆变成永恒。在数字化影像发达的今天,雷锋与摄影的故事带给我们无限遐想与思考。我真诚地渴望,人人都可以成为摄影师,记录工作故事、生活故事、家庭故事,因为个人的工作、生活故事就是伟大的时代故事,平凡的家庭故事就是中华民族伟大复兴的家国故事。

事迹追踪还原真实雷锋

1960年11月26日,原沈阳军区政治部前进报头版重磅推出《毛主席的好战士——雷锋》的长篇通讯,同时刊发了原沈阳军区工程兵党委作出的《“授予雷锋同志优秀共青团员”决定》的消息,并在报纸显要位置配发了雷锋的照片。从这个时间段开始,雷锋典型事迹宣传掀起高潮。作为典型宣传的重要基础,原沈阳军区工程兵党委决定,由工程兵政治部和雷锋所在的工兵团尽快筹办“雷锋同志模范事迹展览”,要求抽调专业骨干力量组成筹办展览班子,迅速开展工作。同时,工程兵首长还决定,雷锋参军前的部分事迹可用绘画形式表现;入伍后的部分,根据群众来信反映的雷锋真实事迹、《雷锋日记》记载内容以及雷锋个人撰写的各种书面材料,按办展框架计划进行补拍。为此,工程兵首长专门提出严肃要求:拍摄照片必须真实,必须是雷锋实实在在做过的好人好事。董哲、张峻、张泽西、季增等军事新闻记者严格落实这些指示要求,对雷锋进行了跟踪拍摄,通过还原场景、细节,再现了雷锋在政治学习、军事训练、平日工作、日常生活、助人为乐等各个方面的鲜活画面。

据雷锋照片的见证者李奎根回忆,在这次采访拍摄之后,董哲、张峻等人又跟随“雷锋模范事迹报告团”到大连海军和其他部队拍摄了一些照片,成为鲜活雷锋故事的重要组成部分。雷锋可亲、可爱、可敬、可学的形象,在国内外、军内外广为传播,助推了全国全军学雷锋活动的深入开展。

20世纪80年代后,由于多重历史因素,社会上曾有一些人质疑雷锋照片的“真实性”。面对“补拍”雷锋照片的问题,李奎根在不同场合多次作了解释。他说:“这不是雷锋的问题,是为了宣传雷锋、还原雷锋!雷锋照片上的一些事儿,都是他做过的。怎么知道的?都是有人跟部队反映的。比如说送大嫂、买车票,都是老百姓反映到部队的;帮助工地推砖、到公社捐钱,也都是老百姓反映的。部队为了搞展览,去补拍了这些照片,没有违背事件真实性。那个时代和现在的摄影器材不同,摄影记者采用‘摆拍’的照相形式,是正常的。”我觉得,这是李奎根等老一辈摄影家对雷锋原始照片最质朴的理解和尊重。

熟悉新中国摄影历史的人都知道,20世纪60年代,“摆拍”是中国摄影存在的一种方式,在不违背历史真实的基础上,由于摄影器材的约束和题材表达需要,“摆中抓、抓中摆”是摄影师的拍摄方法之一。我认为,在时间轴线和逻辑顺序上,是雷锋的日记在前、战友和群众讲述雷锋故事在先,用相机还原、记录雷锋在后,外化图片与雷锋日常表现是一致的,事实与经典瞬间是契合的。在雷锋两年零八个月的军旅生涯中,我们的军事摄影前辈在摄影器材并不发达的年代,能够深入生活、与时代同频,坚持以普通士兵为创作拍摄方向,留下了那么多雷锋生命轨迹的感人瞬间,为一代代人呈现出了一个普普通通的解放军战士热爱祖国、热爱人民、助人为乐、爱岗敬业、热爱生活、忠诚于党的永不磨灭的光辉形象,十分难得、十分可贵。

摄影创作是一种特殊的精神生产,作为一名优秀的摄影家,秉持什么样的创作立场,采取什么样的创作态度,很大程度上会影响作品的呈现。能创作生产出广受大众欢迎而又流传久远的经典作品,一定是摄影家对社会、政治和现实作出了一种准确的思想表达。留下珍贵雷锋影像的8位摄影前辈,用强烈的社会责任、艺术追求和丰富的个人情感,为后人还原出真实的雷锋,让雷锋故事更加清晰、可信,足以让后人对他们产生由衷的敬佩。

现在回头看,当年摄影器材短缺,也是造成“摆拍”现象的一个原因。原沈阳军区的几位摄影记者,包括《解放军画报》记者吴加昌,他们与雷锋没有一张合影照片。当时,雷锋已经是军区的典型人物,他们不辞辛苦地和雷锋一起工作、生活了一段时间,几位记者手里都有相机,按情理来讲合个影是正常的。但我们翻遍所有底片,他们之间连一张合影照片都没有。据了解,雷锋同志牺牲后,军区各级机关收集整理与雷锋同志相关的照片,这些摄影记者没有、也根本无法提供出哪怕一张合影。这个结果,从一个侧面反映出老摄影家们的职业道德和操守。我非常理解8位摄影前辈为什么没有与雷锋的一张合影,他们公私分明、事业为重的风范深深地影响着后来人。

这些摄影前辈以强烈的责任感、使命感完成了对一个普通士兵的记录,对雷锋事迹、雷锋精神的广泛传播起到了不可替代的作用。

精准聚焦塑造英雄形象

开展学习雷锋活动60年来,雷锋精神影响和激励了一代又一代国人。应该说,老一辈摄影家拍摄的雷锋可亲可敬可爱的影像作品起到了重要的助推作用。

1961年1月16日出版的《解放军画报》,面向全军首次宣传雷锋,影像十分珍贵。需要说明的是,作为当时在全国全军最有影响力的画报,《解放军画报》用大篇幅宣传一名普通战士,在其历史上非常罕见。拍摄这组照片的《解放军画报》记者吴加昌,新闻敏感性、艺术性和政治性都非常强,体现出专业素质和艺术涵养。

据多方了解,1960年11月下旬,吴加昌从北京到沈阳参加原沈阳军区学习毛主席著作积极分子代表大会,在会场和会议间隙听相关部门同志的汇报,职业的敏感性使他觉得雷锋是全军广大官兵活学活用毛主席著作的一个典型人物,就推迟了其他采访拍摄任务,特意留了下来,在董哲、张峻、张泽西、季增等几名摄影记者协调陪同下,来到抚顺市雷锋所在的连队,跟踪采访了一周的时间,拍摄了雷锋日常的生活细节——洗衣服、缝被子、擦汽车、作报告和学习《毛泽东选集》等十几个画面。第二年的1月份,由吴加昌组稿,一组《苦孩子,好战士》摄影专题刊登在了《解放军画报》上,雷锋的名字由此在全国全军传开。

当时在抚顺的军营拍摄地,时近隆冬,天寒地冻,吴加昌和其他几名摄影记者却内心如火。他们都被雷锋的故事感动着、激励着,一边构思一边拍摄,晚上加班加点冲洗底片。一天晚上,吴加昌在暗房里觉得饿了,掏出口袋里的钱包,让陪着他们的雷锋去买点饼干填填肚子。雷锋打开吴加昌钱包,见里面有一张精美的毛主席照片,左看右看舍不得放回去,腼腆地对吴加昌说:“吴记者,我7岁就是孤儿,是中国共产党解救我出苦海,我最爱伟大的党、最爱伟大领袖毛主席。你的这张照片真好,能不能送给我呀?我要把毛主席像放在胸口,干起工作来就有了浑身力气。行不行?”雷锋的言语十分真诚、恳切,吴加昌尽管恋恋不舍,还是细细擦拭了照片的表面,将毛主席像郑重地交给了雷锋。雷锋一脸凝重,十分珍惜地放在贴身的上衣口袋里。

时隔多年,我常端详着这组带有强烈视觉张力的照片,想象着当时的场景,品味着“苦孩子,好战士”这标题的丰富思想内涵。我想,“苦孩子”,代表了雷锋的出身和阶级。那时新中国刚刚成立十多年,按照年龄推算,像雷锋这样的新入伍战士,都是在旧社会出生、在红旗下长大、在军营里成长,哪个不曾是苦大仇深的苦孩子呢?这样的定位,极易引起广大读者的心理趋同和心灵共鸣。“好战士”,代表了雷锋的主观思想世界和全军广大官兵的政治属性,体现了作品的“题眼”和摄影艺术的张力,摄影专题的“落点”精准、主题鲜明。

后来,我对雷锋照片背后的故事有了更多的了解。其实,原沈阳军区老一辈摄影家始终在用镜头和底片诠释雷锋是“苦孩子,好战士”这个主题。雷锋入伍不久,就成为部队忆苦思甜的典型。1960年1月8日,是雷锋入伍的第一天,老摄影家季增就为我们后人留下了雷锋在军营里的第一张照片。当时的情况是,连队组织新兵进行忆苦思甜教育,雷锋积极主动地走上台前,向大家介绍了自己苦难的身世,表达了要做毛主席好战士的决心。对旧社会仇恨的烙印,在雷锋心中永远不会磨灭。回想当兵之初,连队组织我们新战士读《雷锋日记》,我清晰地记得,雷锋在日记中写道:“我出生在一个很贫穷的家庭,在旧社会里受尽了折磨和痛苦。参军以后,我在党的培养教育下,深深懂得了社会主义的今天是由无数革命先烈和战友的艰苦奋斗、英勇牺牲得来的。从我参加革命那天起,就时刻准备着为了党和阶级的最高利益牺牲个人的一切,直至最宝贵的生命。”我们今天再看这张照片,确实应该感谢当时在现场的季增,是他为我们留下这一珍贵的镜头。恨旧社会,爱新中国,雷锋是这么说的,也是这么做的。雷锋用他的政治思想和实际行动,成为团里新战士的突出代表。雷锋入伍不到一年,1960年11月26日,原沈阳军区前进报发表了《毛主席的好战士——雷锋》的长篇通讯和照片。

一个苦孩子,一名好战士。从军区的《前进报》到政治影响覆盖全国全军的《解放军画报》,这样政治鲜明、立场鲜明的宣传定位,无限拓展了人物专题报道的表现内容,让读者了解到新中国、人民军队波澜壮阔的历史,并且凭借摄影家细腻而又视野开阔的创作风格,徐徐展示出新中国壮阔历史的摄影魅力,兼具历史价值和美学价值。特别是影像中对人物精神世界的深度揭示,唤起广大人民群众对英雄精神的由衷感佩,调动、激发当代摄影家和后来人对历史题材的审美热情。

“一切向前走,都不能忘记走过的路;走得再远、走到再光辉的未来,也不能忘记走过的过去,不能忘记为什么出发。”党的十八大以来,习近平总书记反复叮嘱光荣历史不能忘、革命传统不能丢、红色基因不能变,要让革命事业薪火相传、血脉永续。事实已经说明,在时间的滔滔长河中,雷锋和人民军队的荣光与辉煌永远不会消逝;历史仍将证明,在摄影的无垠天地里,我们对英雄精神和红色血脉的聚焦、定格也永远不会停歇。

影像建构凝聚奋进力量

留存于世的老一辈摄影家为雷锋拍摄的300余幅照片,温暖和激励了一代代中国人,是中国摄影史的影像传奇和珍贵的视觉文化遗产,是弘扬雷锋精神的重要组成部分,不可或缺。几位雷锋照片的主要拍摄者始终把镜头聚焦雷锋,从入伍第一天就为他留下照片,还原为群众做好事的场景,跟随拍摄他到军区机关和海军部队作报告……他们不间断的拍摄塑造了雷锋这名伟大共产主义战士的光辉形象,为后人留下了宝贵的精神财富。

1962年8月15日,雷锋倒在了他心爱的嘎斯汽车旁,永远地离开了他的战友和同志。在闻听雷锋不幸因公牺牲的噩耗后,这些摄影家们再次紧急奔赴雷锋所在的部队,眼含热泪为雷锋拍摄下最后的照片,记录下一个个令人心碎的时刻、一幕幕抚顺倾城送别雷锋的场景,响起的相机快门声,就是他们为雷锋送别的话语。

在拍摄雷锋的摄影家中,季增和雷锋同属一个单位,距离最近。当雷锋牺牲的消息传遍全团时,在施工场地的季增根本不相信这是真的。季增说,半个月前还给雷锋拍照片,他怎么就牺牲了呢?后来,他和团长们挤在一个车上赶过去,到现场一下就哭出声来了。照相机的取景屏被眼泪打湿,责任使命、战友之情使他下意识地不停为雷锋留下最后的影像。雷锋从军两年八个月的时间里,季增共为雷锋拍摄了200多张照片,从不同的角度、以不同的画面将其形象徐徐展现于人们眼前,给后人以温暖、生动的视觉感染。

雷锋是工兵团的新闻人物,季增平时对他自然十分关注。大家都熟悉的雷锋擦解放牌汽车的特写照片就出自他手,第一次拍摄于1960年年末。季增在《回忆雷锋》一书中所撰写的《留住雷锋形象,讴歌雷锋精神》文章中回忆,那天的上午阳光灿烂,他与雷锋一起来到停车场上。运输连刚从长春第一汽车厂接来一辆解放牌汽车,副连长白福祖将崭新的汽车开进车场。季增请白副连长调正了车头,又和雷锋交流一下拍摄想法,雷锋站到车前,两眼望定车头,用那只被地主婆砍过的手,擦拭“解放”二字……时隔一年,季增又与张峻一起重拍了这一题材的彩照。

张峻是原沈阳军区工程兵的摄影干事,作为工兵团上级领导机关的宣传骨干,全程参与了《苦孩子,好战士》组稿、“雷锋同志模范事迹展览”和“雷锋模范事迹报告会”等拍摄任务,还深入雷锋所在单位精心拍摄了众多照片。1961年4月,张峻收到原沈阳军区摄影组长专门发给他的两卷进口彩色胶片,要求他再次为雷锋拍摄专题,这一组照片刊登在当年6月的《解放军画报》上。雷锋牺牲后,张峻第一时间赶到现场,拍摄了抢救雷锋、抚顺军民送别雷锋时的照片,以特殊的方式和雷锋告别。

难能可贵的是,这些曾经拍摄过雷锋、见证雷锋在人民军队这座大熔炉里向阳生长的老摄影家们,因拍摄雷锋而改变了各自的生活轨迹。雷锋牺牲后,他们一直用自己的亲身经历和切身感受宣扬着雷锋精神。季增后转业到承德日报任高级摄影师,原沈阳军区政治部宣传部摄影组组长董哲曾任辽宁省摄影家协会副主席,还有亲历拍摄的李奎根老人,他们都在社会上广泛传播雷锋精神,散发自己的光和热。特别令人惋惜的是,2013年3月5日,原沈阳军区在沈阳召开学习雷锋同志50周年座谈会,82岁的张峻应邀在大会上做雷锋精神报告,突发心脏病倒在了讲台上……

1963年1月7日,国防部命名雷锋所在班为“雷锋班”。1963年3月5日,毛泽东主席亲笔题词“向雷锋同志学习”。从此,全党全军全国各族人民开始了如火如荼的学习雷锋精神热潮。老一辈摄影家以强烈的责任感与使命感,在两年多的时间里完成了对一个平凡而伟大的士兵的记录。第一个在全国范围宣传雷锋的媒介正是摄影。雷锋真实形象的塑造,只有摄影才能实现。雷锋精神通过照片走进千家万户,这是雷锋与摄影共同缔造的传奇。

从“向雷锋同志学习”题词至今,一个甲子的时光,雷锋精神历久弥新,这是党和国家的号召力、社会主义核心价值观内生动力的充分体现。其中,摄影工作者对雷锋真实形象塑造起到了重要的作用,这是文艺的巨大力量。

时代塑造了雷锋精神,新时代也赋予了雷锋精神新的内涵。党的十八大以来,习近平总书记多次对弘扬雷锋精神发表重要讲话、作出重要论述。2018年9月28日,习近平总书记在东北考察期间,特意向雷锋墓敬献花篮,参观了雷锋纪念馆,要求“把雷锋精神代代传承下去”。2021年8月16日人民日报刊发《把雷锋精神代代传承下去——论中国共产党人的精神谱系之九》,鲜明提出了雷锋精神的“五个体现”。这是党中央对新时代雷锋精神的准确定位,为全社会深入开展学雷锋活动提供了指南。

文章刊发于《中国摄影报》·2023年·第17期·1、9版

首页

首页 来源:中国摄影报

来源:中国摄影报 作者:线云强

作者:线云强 2023-03-06

2023-03-06

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台