涓滴与洪流

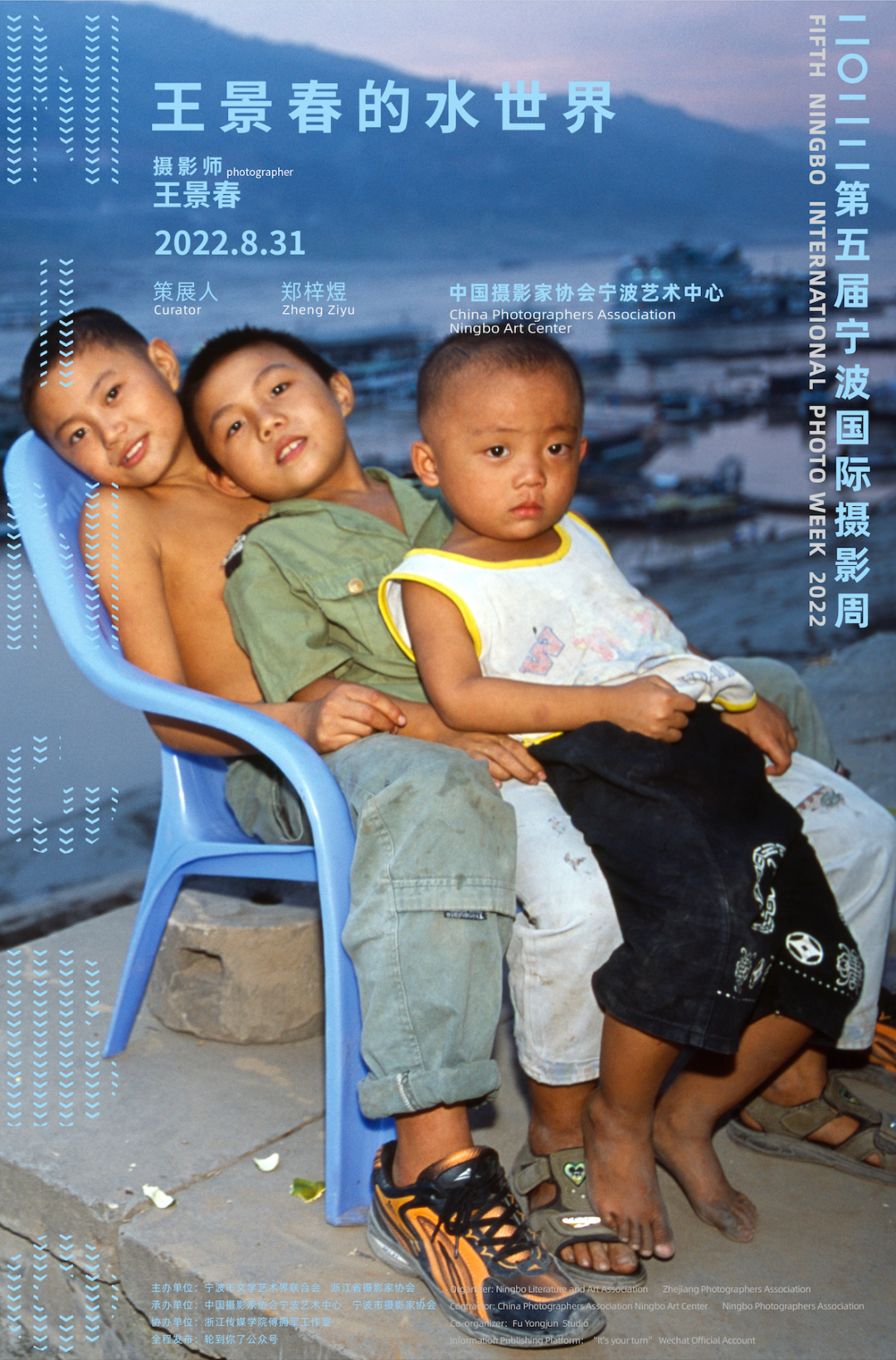

王景春的水世界

郑梓煜 | 文

《我是记者》

1998年8月21日,长江抗洪前线险象环生,王景春在洪湖大堤上拍下了那幅《我是记者》——摄影记者满布泥点的下半身和握着相机青筋凸起的手,这幅“匿名”的照片奠定了王景春的行业地位,被视作摄影记者渴求现场的精神图腾,更进一步地,是成为那场洪灾其中一个不见洪水却印刻人心的视觉象征。

那是王景春正式入行的第二年,如今回想起来,这场与洪水近身肉搏的采访像是他的职业成人礼,更在冥冥之中激活了他摄影生涯里一条贯穿近三十年的“水”之线索。

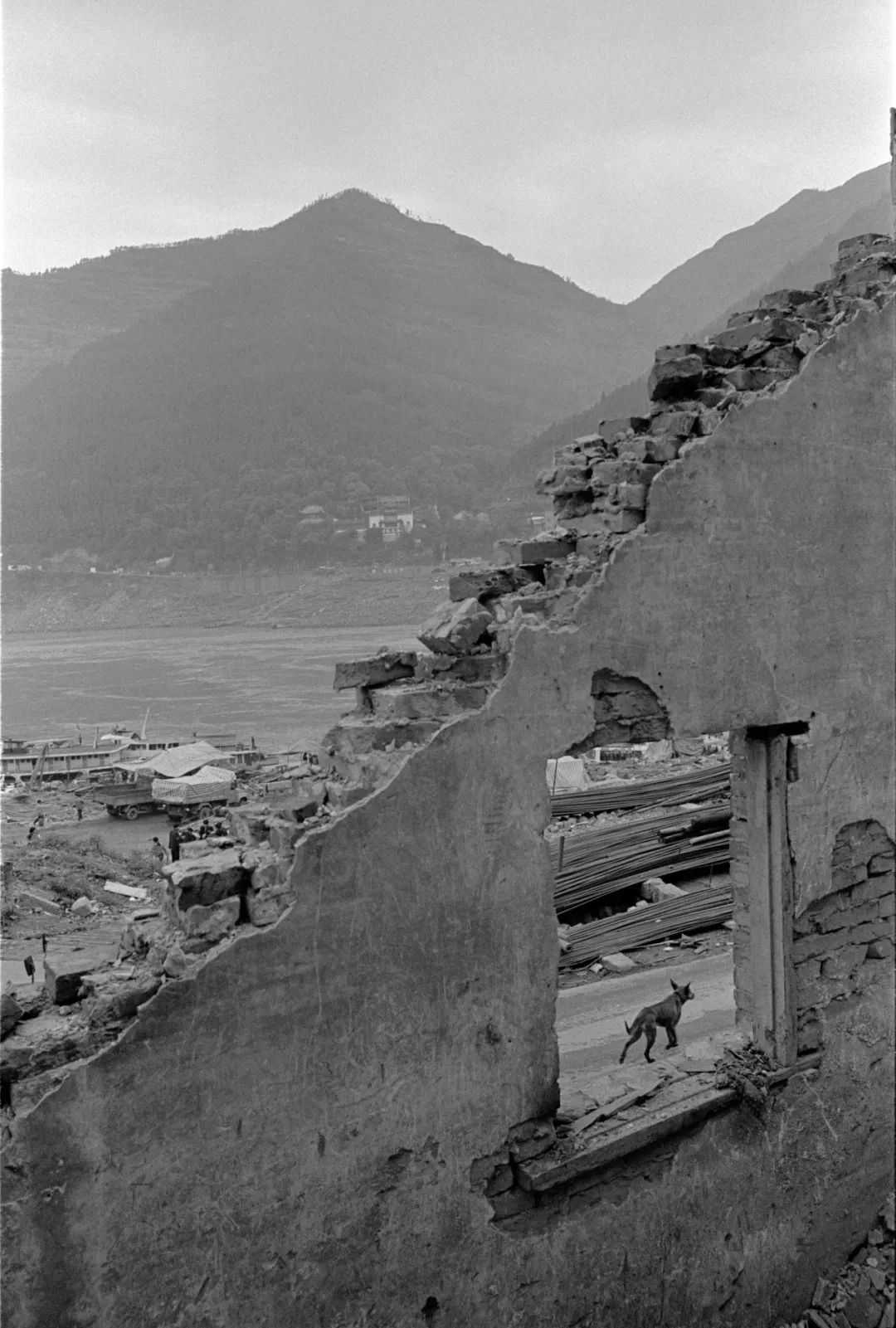

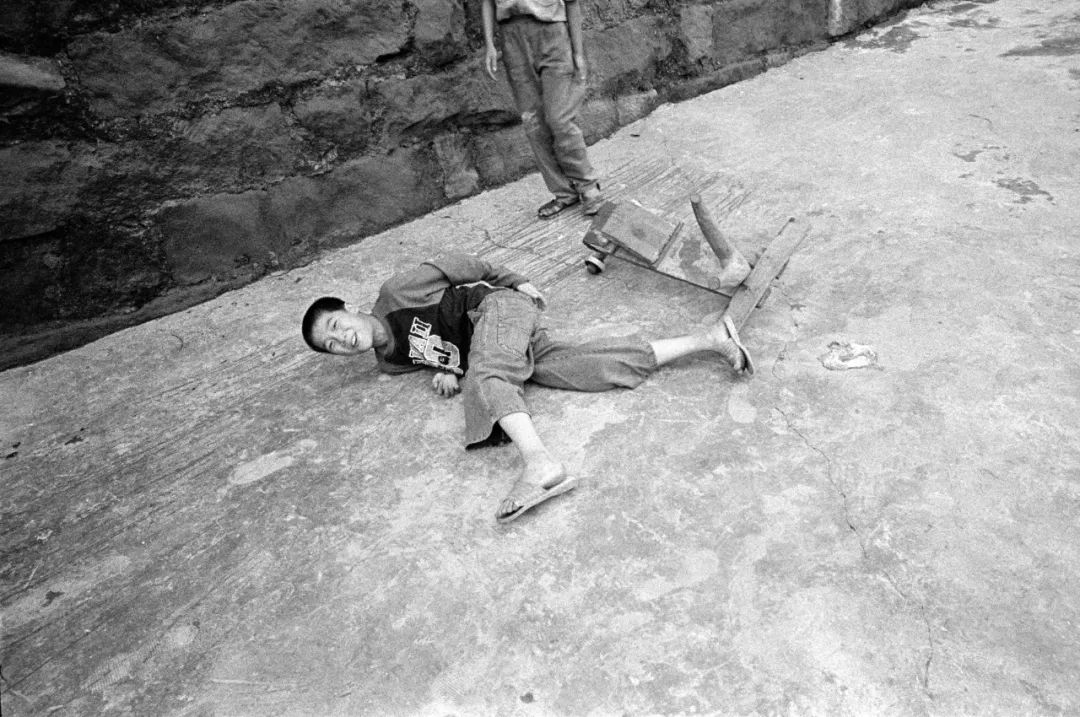

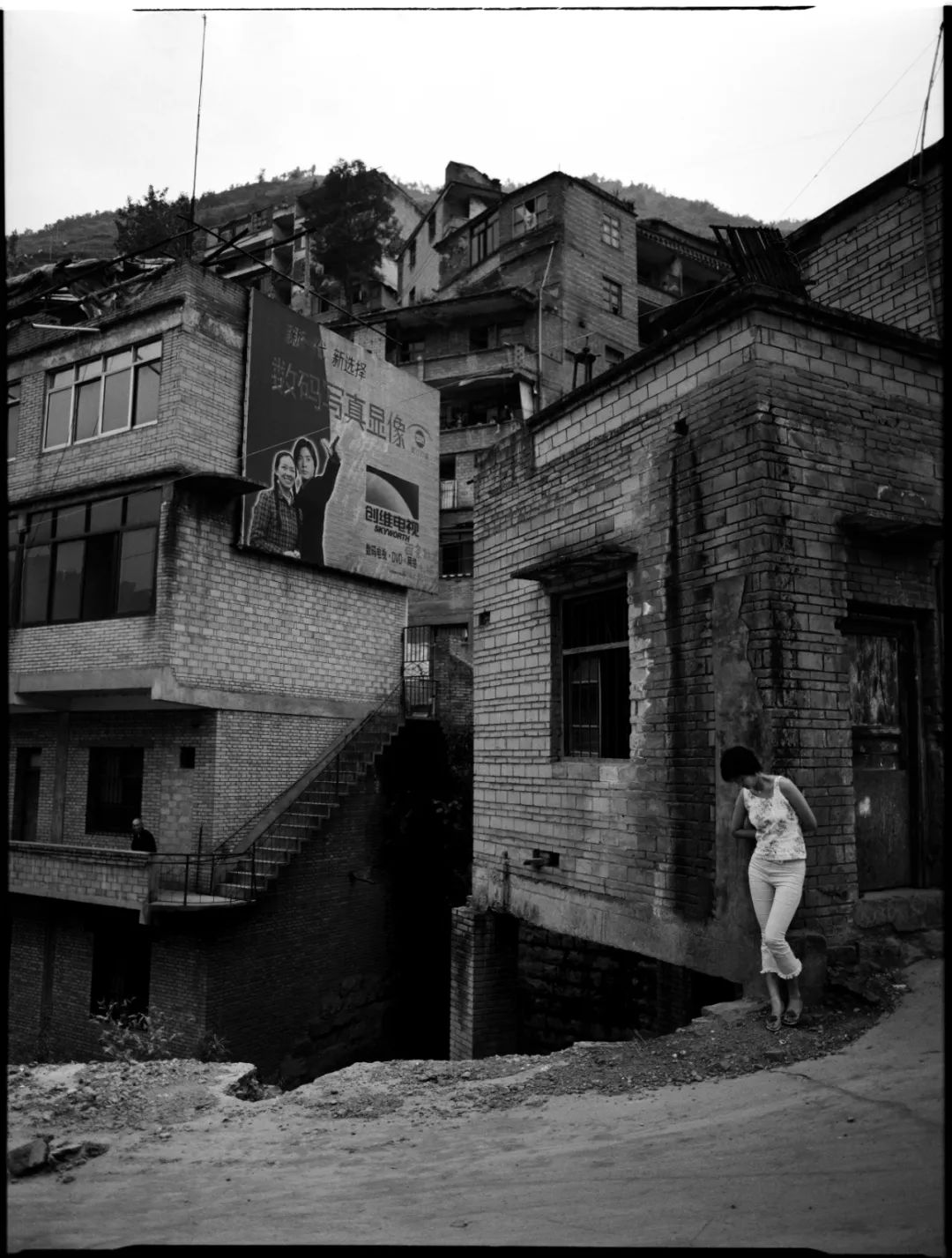

几年后三峡工程上马,王景春用了八十多天在三峡库区顺流而上,以摄影开启了一场漫长的回望与告别,多年后从底片中逐格爬梳,尤有抚今追昔的浓烈情感萦绕不去,此中的别离不独属于背井离乡的移民,更属于站在历史洪流的拐弯处目击山川巨变的时代记录者。这些最初被印刷在新闻纸上的影像,多年后又在暗房中借助精湛的印放而显现更为细腻精微的质感,王景春为此所作的漫长准备,像极了一次近乡情怯的盘桓。

三峡

(银盐原作,可供收藏)

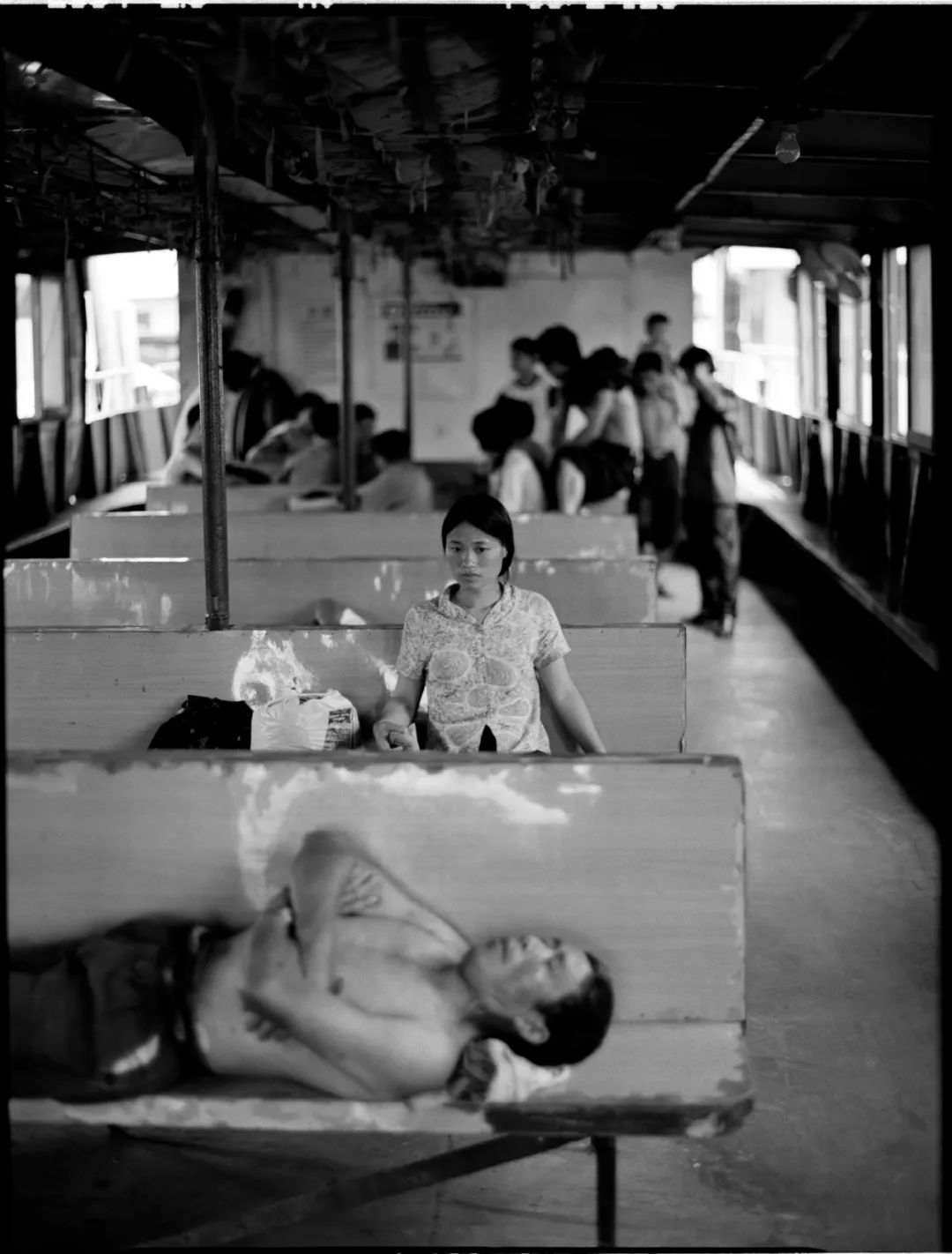

2002年9月25日,奉节开往巫山的客船。

2002年5月6日,重庆云阳旧城,悠闲的野狗在残破的窗口里闪现,远处是即将搬迁的张飞庙。

2002年8月26日,丰稳坝雨中,殷永生的妻子陈光荣一手抱着一床棉絮,一手夹着一个像框,上面是他们逝去的老人的遗像。

2002年5月6日,30岁的喻兰平带着三个孩子在拆掉的云阳沙湾铁匠铺中“淘”废铁。

2002年10月10日,水井沟巷子,伴随拆迁的击打声,孩子们自制玩具尽情玩耍。

2002年5月4日,涪陵堤防大坝工地。

2003年6月2日, 奉节夔门,为三峡奏乐。后面弹琵琶的是何太愚。

2003年4月2日,云阳新城,步行寻找张飞庙新址途中江边上,雨中三人垂钓。

2003年6月4日,云阳,爆破乌羊溪大桥,围观的少女。

2002年10月2日,巫山轮渡巫山女。

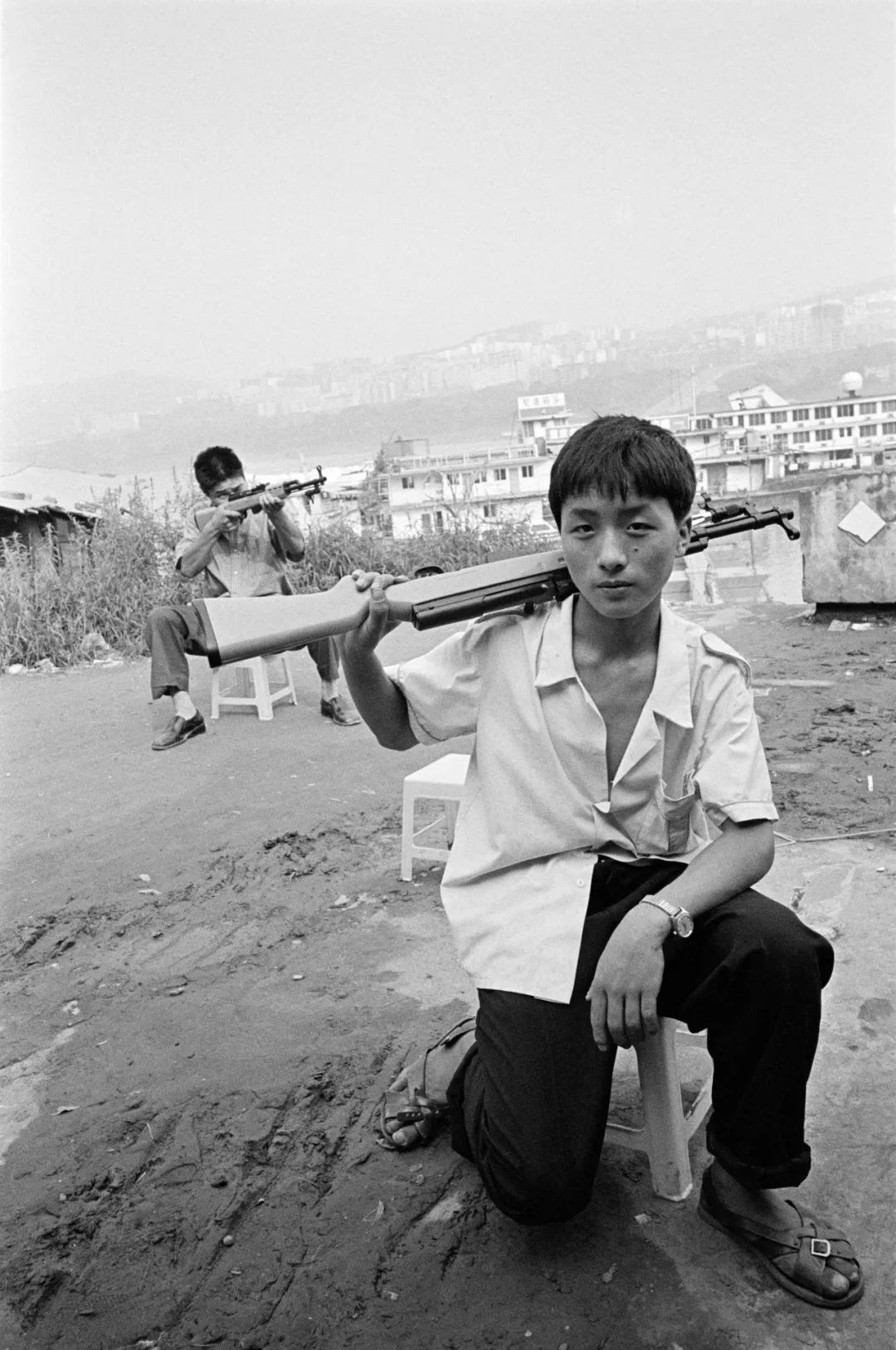

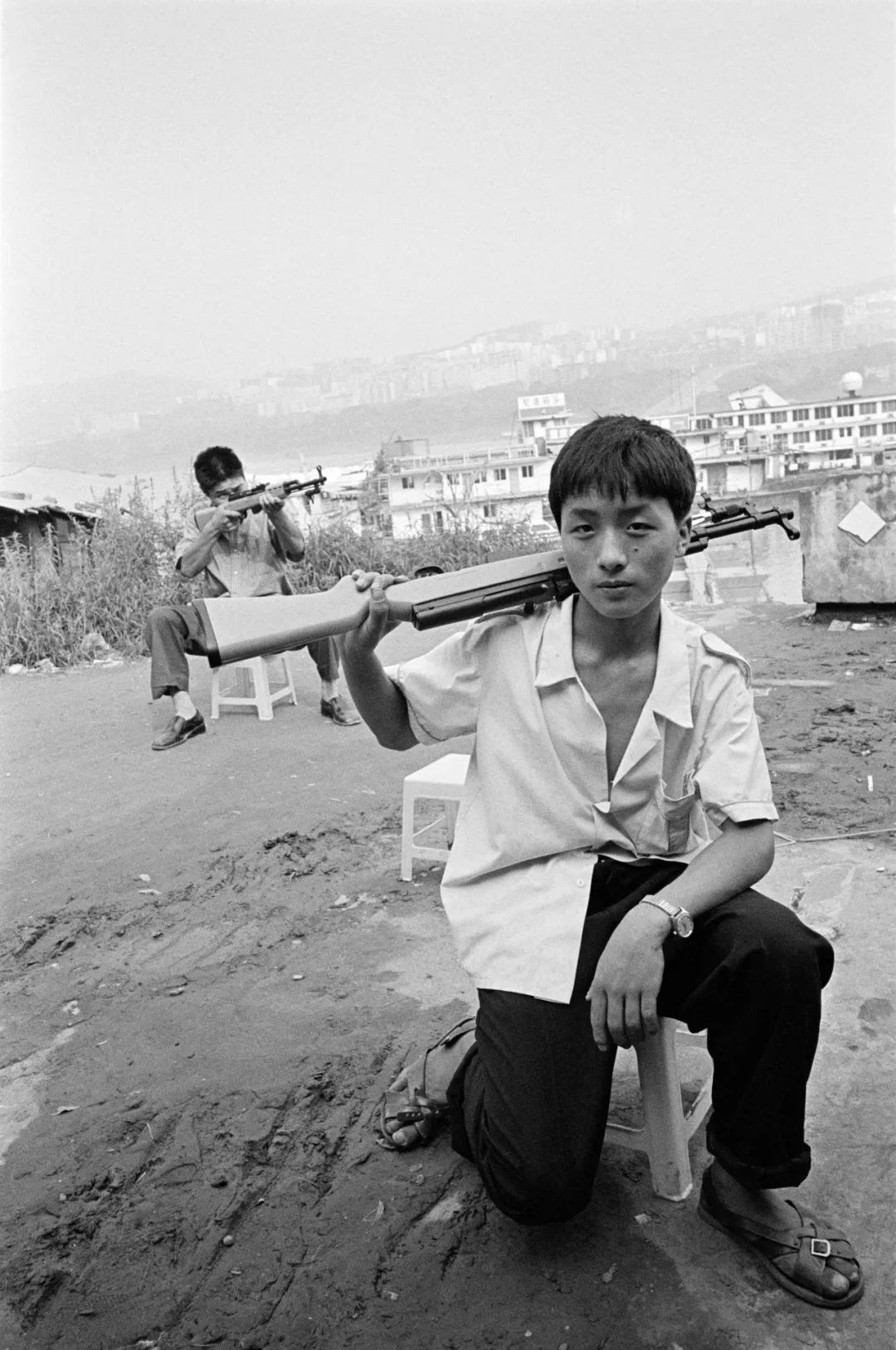

2002年7月4日,丰都老城广场,屡屡不上靶的射击少年。

我原以为在武汉大学的7年大学生涯是王景春与长江结缘进而以水为线索营造自己的摄影世界的开端,却不知线索的源头还应再向前追溯:生长于华山脚下渭河平原的他,少年时代便已在懵懂中见过三门峡水库的移民变迁。

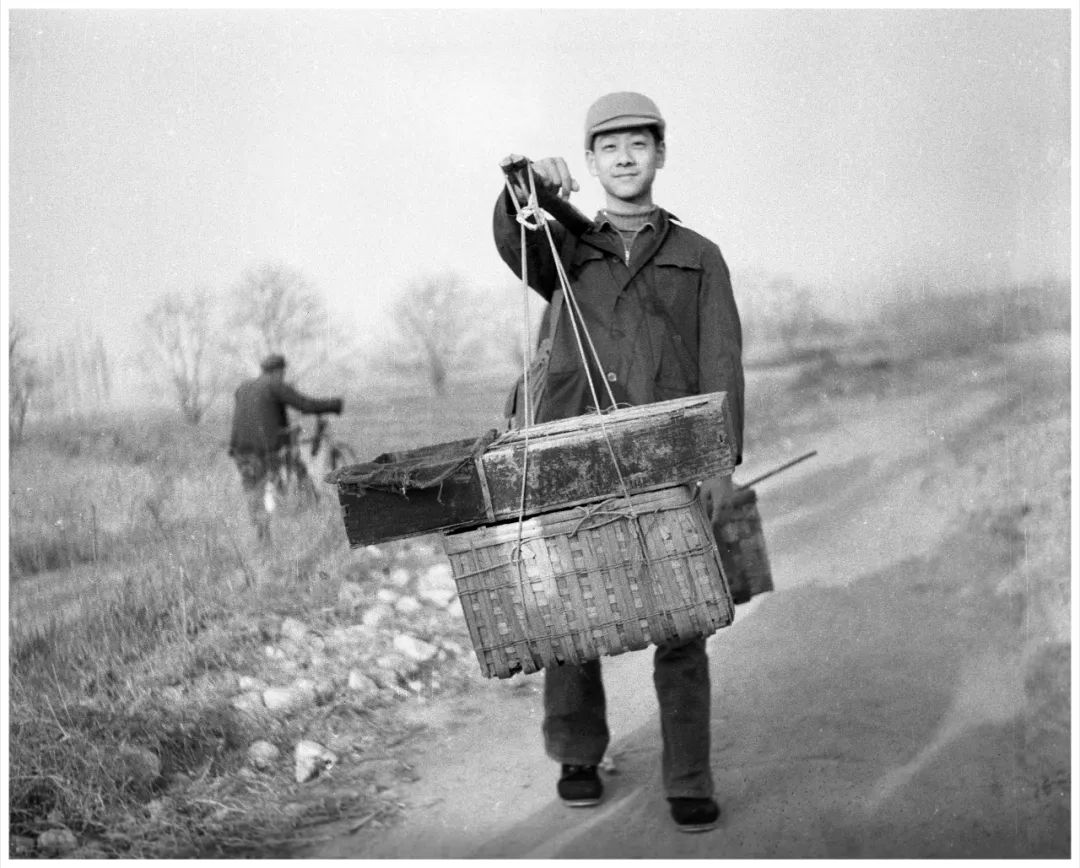

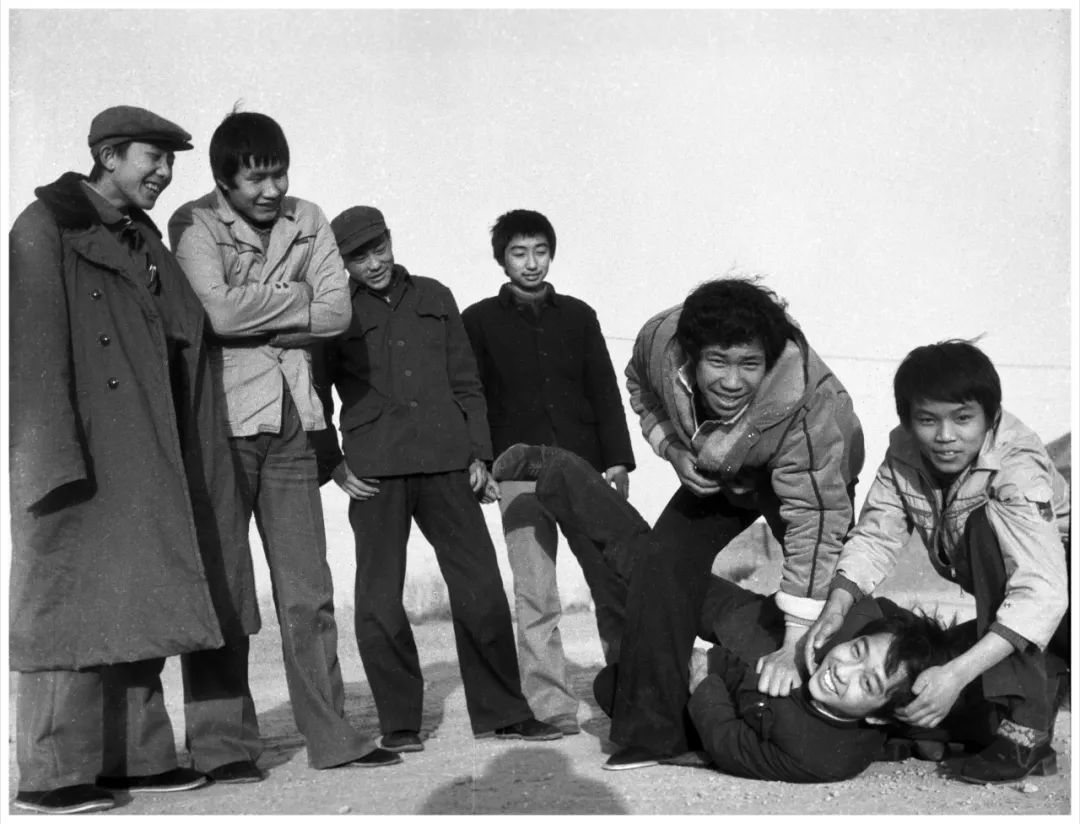

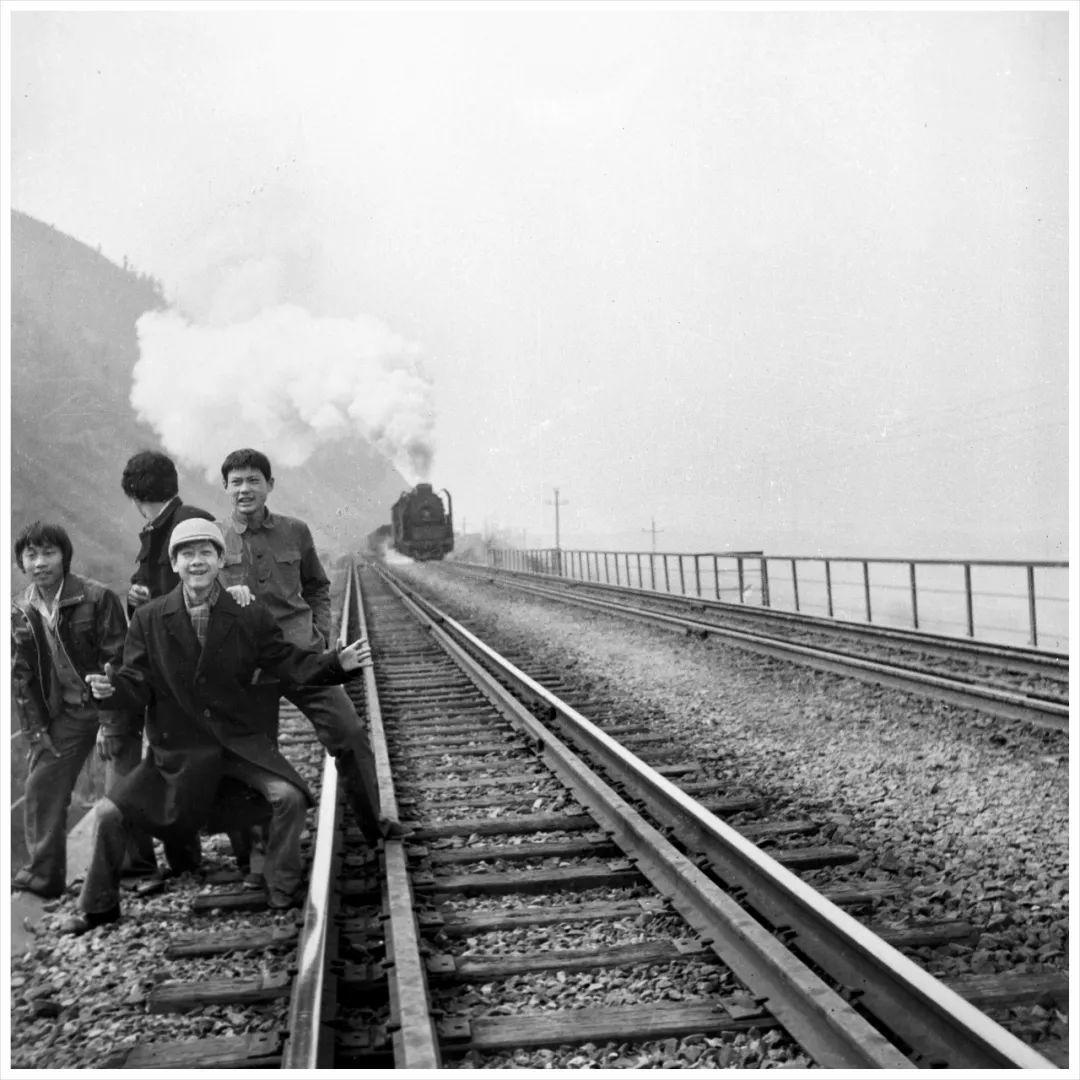

少年时代

成为摄影记者之后,他的诸多选题都或明或暗地指向了人类与水的复杂纠葛:银川缺水、运河断航、大海中的一条船……再后来他远赴南极和北极两端,目见那生命之水存贮的原点与隐忧。

《收割剑麻》

《大海中的一条船》

跨越国别洲际宏阔的土地上,水的丰沛与匮乏、泛滥与涓滴、清澈与混沌,都是人类与造物亘古绵长的纠葛写照。今夏的高温干旱是水的又一次警示,在这样的时节,梳理展出王景春摄影中的水之线索,不失为一种应时之作,愿影像的力量让我们谦卑自省。

王景春口述

三峡拍摄手记

2003 年 6 月 1 日,从这一天开始,长江三峡大坝以西 400 公里以内、海拔 135 米以下的数千城镇将消失在水面以下,数百万人口迁移。三峡,长江最奇峻、壮丽的一段,也是长江最有性格的一段。它雄奇诡异、惊险莫测、激越飘荡。这个充满险滩、恶水、沉船、死亡、抗争的地方,一切由险峻雄奇而来的故事都将戛然而止。它的奔腾跌宕、它的白浪滔天、它的剑气如虹,都将化为天水相接、烟波浩淼的一汪平静。这是人类创造文明以来,对自然的一次最大规模的、绝无仅有的改变。

我们奔赴三峡,记录即将消失的三峡,记录长江曾有的性情,记录几千年来人们和长江相伴的朝朝暮暮生生死死。这一切我们无从忘却,因而无法告别。路线:涪陵——丰都——忠县——万州——云阳——奉节——秭归。2002 年至 2003 年,我先后分五次进入三峡,先后累计 70 天左右。

2016 年,我们再度踏上这块土地,以图片记录的方式去观察这十多年来他们所发生的变化。采访路线与十五年前一样:涪陵——丰都——忠县——万州——云阳——奉节——秭归。时隔多年后,现代三峡人走上了前辈的路。看着他们坚定的眼神和抿紧的嘴角,我们完全有理由相信,三峡人必将如他们的前辈一样开创新的历史和文明,他们是真正的英雄。

王景春,1969年出生于陕西西安,1997年毕业于武汉大学新闻学院,先后在《南方周末》、《南方都市报》任摄影记者;2008年至2015年任《南方都市报》视觉总监、编委;2014年北京外国语大学与英国伯顿大学获全媒体文学硕士学位;《极光视觉》联合创始人,中国新闻摄影学会副会长;曾获中国金像奖,中国新闻奖等 ;2012年担任世界新闻荷赛(WPP)新媒体评委。

首页

首页 来源:宁波国际摄影周

来源:宁波国际摄影周 责编:张双双

责编:张双双 2022-09-02

2022-09-02

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台