纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年

“我们的文艺应当为千千万万劳动人民服务”“人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏,它们是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉。”“有出息的文学家艺术家,必须到群众中去,必须长期地无条件地全心全意地到工农兵群众中去,到火热的斗争中去,到唯一的最广大最丰富的源泉中去”……

80年前的五月延安,毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》如一盏明灯为中国文艺发展指明了方向,使文艺气象焕然一新。

那么,在这场座谈会背后又发生了哪些故事呢?今天就由小艺为大家讲述其中几件,带大家感受这些小故事背后蕴含的大情怀~

合影“小故事”

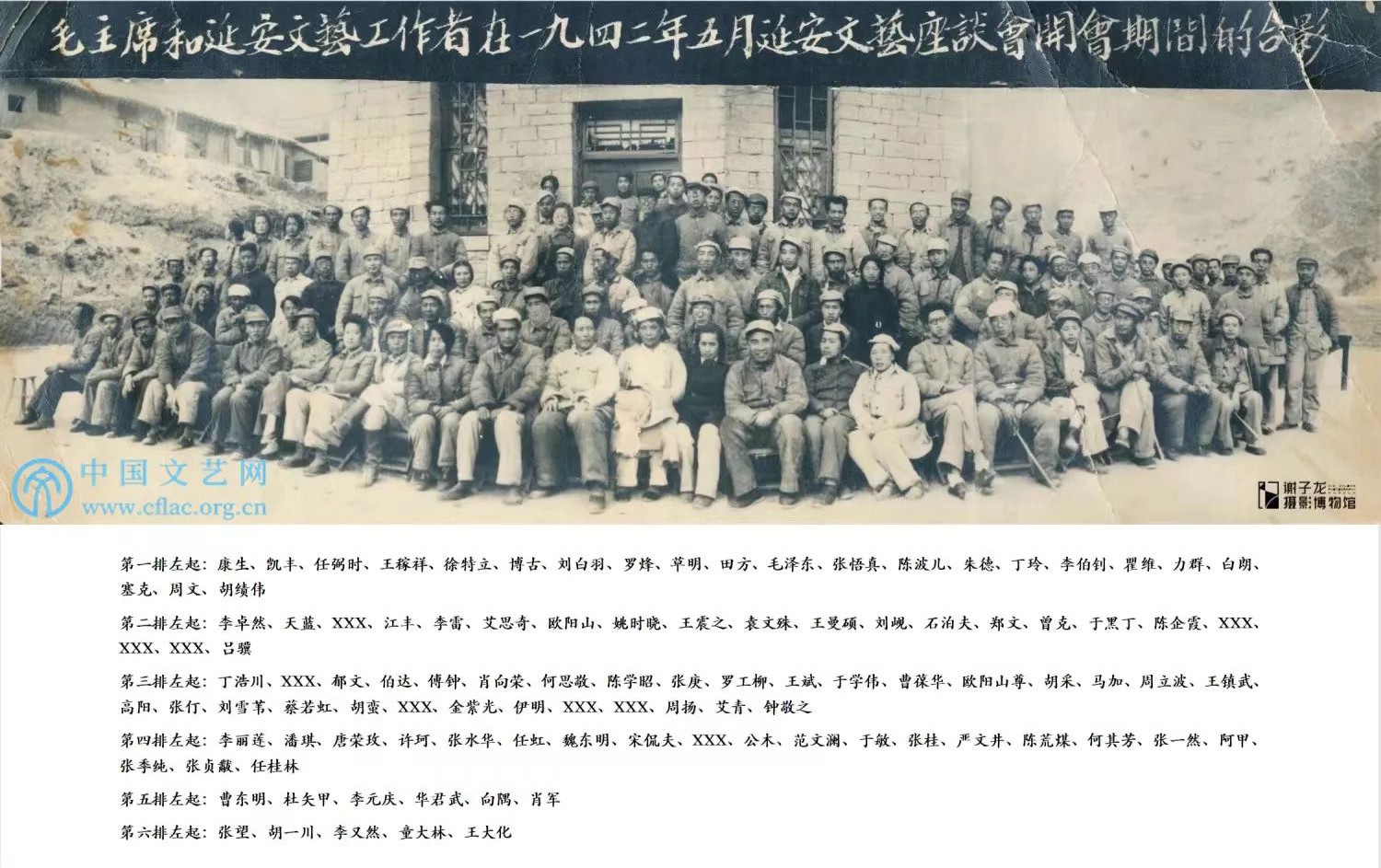

有些“遗憾”的合影经历

延安文艺座谈会代表局部合影

1942年5月23日,在延安文艺座谈会的第三次会议上,拍摄了这张合影。

在排队等候照相时,有些人以为等的时间会很长,便去楼后面的厕所方便,之后又慢步返回。等走到现场时,照相已毕,成了终生遗憾。钟敬之等人到前边正在施工的中央大礼堂工地上观看,刚一走到,回头一看照相队伍已排好,急忙回跑,同时喊着“等等我们”,总算挤在第三排边上。

由于各种各样的原因,有些人照相时没有赶上,这些人在照片上都找不到。所以,实际参加座谈会的人数,比合影中的105人大约要多出20人左右。正是因为这一情况,所以后来在一些有关文章中,对于参加座谈会的人数就有了不同说法。

《延安文艺座谈会代表合影》吴印咸 摄

谢子龙摄影博物馆 馆藏

(部分文字摘自中国共产党新闻网:延安文艺座谈会的细节与花絮)

照片背后的记录者

吴印咸

合影的拍摄者,是著名摄影艺术家吴印咸。

吴印咸是江苏沭阳人,生于1900年。他早年在上海美术专科学校学习的时候,就开始摄影。参加延安文艺座谈会,他是作为延安电影团的代表出席的,拍照片的时候,已经42岁了。

在开会的过程中,他就在琢磨,怎样把这个具有历史意义的会议摄入镜头保存下来。但是会议现场屋小人多、光线昏暗、烟雾弥漫,很难拍出理想的照片。于是他抱着试试看的想法找了毛主席,提出了到室外拍张参会人员大合影的建议,毛主席听后欣然同意了,当即决定散会后到室外拍照。毛主席亲自招呼大家到外面照相,他自己先坐了下来,大家很快围了上来站好坐定。毛主席对此次会议如此重视,对在延安的文艺工作者如此的亲切,使全体参会者激动不已。

(部分文字摘自《延安日报》:延安文艺座谈会代表合影背后的故事)

拍摄趣事

在拍照过程中,发生了两件趣事。

一个是正当大家屏息,吴印咸要按下快门时,不知从何处跑来一只狗闯入镜头。吴印咸不得不暂停拍摄。这时,毛泽东站起来,一边轰跑狗,一边冲康生高喊:“康生,管好你的狗!”人们都笑起来,因为当时康生任部长的社会部是负责反特务、走狗的。

另一件趣事是,正在拍侧面照时,坐在第一排的刘白羽的破马扎“咔嚓”一声坏了,这意外的声音引得大部分人(包括毛泽东、朱德)的目光射向他,吴印咸按动快门的手来不及停下,就拍成这张“废片”。刘白羽那低头看马扎的狼狈形象也被历史地定格了。这张照片偶有面世。

(部分文字摘自中国共产党新闻网:延安文艺座谈会的细节与花絮)

鲁艺“小故事”

“鲁艺家的来了!”

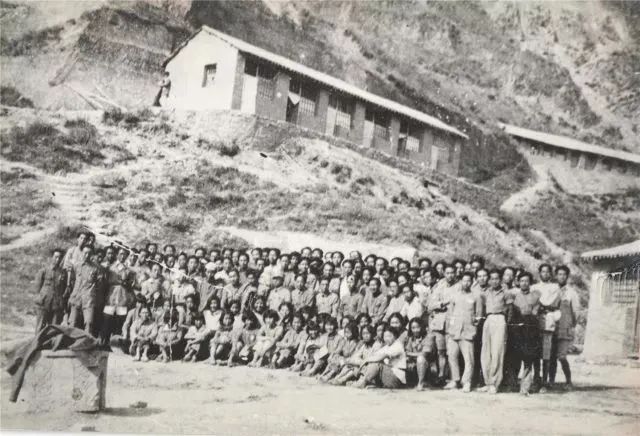

1938年3月14日, 鲁艺首期学员60余人在延安北门外云梯山麓开学上课。图为全校师生在北门外合影。

1942年,延安文艺界的总体情况,可以用“两个阵营、三大系统、四个山头”来概括。所谓“两个阵营”,就是鲁迅艺术文学院(简称“鲁艺”)和中华全国文艺界抗敌协会延安分会(简称“文抗”)。所谓“三大系统”,是指中共中央文委系统、陕甘宁边区文化系统和部队文艺系统。所谓“四大山头”,是指鲁艺、文抗、青年艺术剧院、陕甘宁边区文协。当时,延安有影响、有成就的文艺家大都集中在鲁艺与文抗两大阵营。

座谈会后,鲁艺人率先按照毛泽东的指示,把身子扑下去,深入到火热的工农兵生活中,专心致志搞“文艺下乡”。

陕北人每年春节都要“闹红火”、扭秧歌,但1943年春节注定是鲁艺人的春节。鲁艺秧歌队扭出“新秧歌”(老百姓叫“斗争秧歌”)和演出的“新秧歌剧”。这种“旧瓶装新酒”的新秧歌,形式上喜闻乐见,内容上令人耳目一新。老百姓奔走相告:“鲁艺家的来了!”“鲁艺家”是老百姓对鲁艺宣传队的一种亲切的称呼。

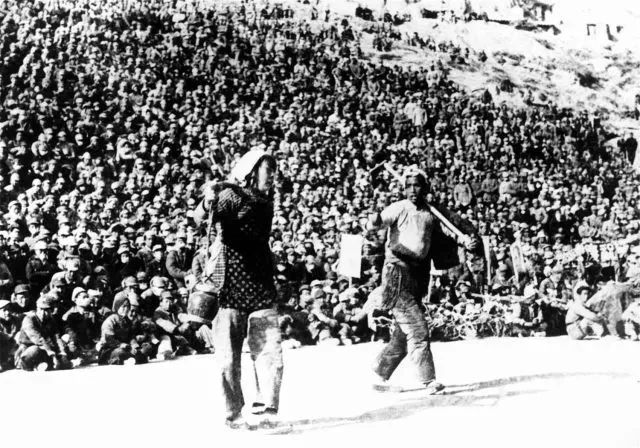

鲁艺演出的 《兄妹开荒》

王大化和李波是鲁艺宣传队的明星,他俩演出的《兄妹开荒》第一次展现翻身农民的形象,是最受欢迎的新秧歌剧。只要他们有演出,老百姓就说:“看王大化去。”毛泽东看了后很高兴:“像个为工农兵服务的样子!”

“新秧歌”和“新秧歌剧”的兴起,标志着延安文艺新时代的到来。

(部分文字摘自《人民政协报》:延安文艺座谈会的几个细节)

房上、墙上、大树上都站满了人

鲁艺时期的歌剧《白毛女》剧照

在延安文艺座谈会讲话之后,鲁艺和延安的各文艺团体,兴起了新文化运动。他们响应延安文艺座谈会讲话精神,深入群众,奔赴前线,创作出了一大批优秀的文艺作品。而诞生在当时的舞台歌剧《白毛女》,无疑是其中最有划时代和里程碑意义的经典作品。

1944年,西北战地服务团回到延安,带回一个“白毛仙姑”的民间传说。鲁艺院长周扬得知后,决定用它搞一个新歌剧,向党的“七大”献礼。

周扬把此任务交给了戏剧系主任张庚。张庚立即把它作为戏剧系和实验剧团的重要任务布置下去。之后,鲁艺戏音(戏剧系、音乐系)部委员会研究确定,组成集体创作组和集体导演组,由鲁艺戏音部委员会委员王滨(原名“王斌”“王彬”后改为“王滨”,为鲁艺戏剧系的教员和话剧团导演)直接领导并担任《白毛女》集体创作组和导演组的负责人。

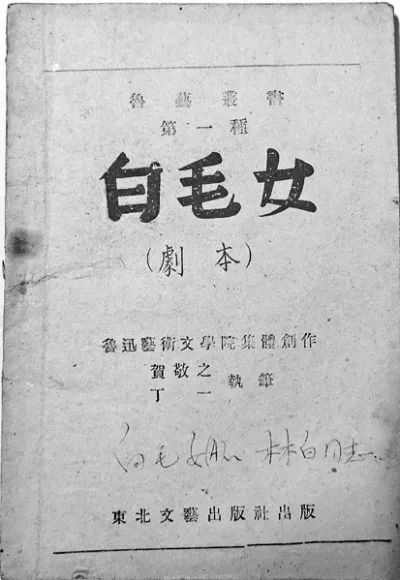

“鲁艺”版歌剧《白毛女》剧本封面

在创作、排练过程中,遇到很多问题。因为是一部大歌剧,没有剧本,完全是在一个传说基础上,从零开始进行架构,创作难度可想而知。

开始时,剧组的排练场地就设在鲁艺大院场地中。他们在露天场院里弄了一个简易的舞台,下面用长木板和砖头搭成观众席,这样鲁艺所有的教职员工,随时都可观赏到《白毛女》的排练情况。到了后期,全剧基本成形后,就进入了延安的小舞台上排练了。因鲁艺的门户始终都是开放的,老乡们闻声便络绎不绝地进来观看,王滨和剧组的人都非常注意搜集老乡和同志们的意见,不断进行修改。

在表现形式上,采用老百姓喜闻乐见的虚拟表演手法,布景用代表性的大道具加平面景,不设门窗,便可与虚拟的表演手法相吻合。对于我国戏曲的表演程式,只学它节奏强烈、带舞蹈性的特点。由此可见,剧本组的创作思想进一步体现出《白毛女》来自于人民的生活,经过艺术加工后,又要高于生活的意愿和服务于人民的目的。

就在排练紧张进行时,创作组接到了临时任务,《白毛女》的创作被打断了!这时,距离党的“七大”召开很近了。为了赶进度,就形成了紧张的流水作业,即创作出一场戏就排一场戏,为了尽快落实,剧组从文学系选来了刚毕业、二十岁的尖子学生贺敬之到剧本创作组。在王滨的带领下,大家群策群力,当排练进行到最后一场“斗争会”时,贺敬之因过度劳累病倒了,所以他推荐了丁毅(丁一)来写这一场的歌词。

最终,成就了由贺敬之、丁毅(丁一)创作而成的永恒的经典《白毛女》。

4月24日,“七大”开幕后的第二天,《白毛女》正式首场公演,并在“七大”召开期间每晚演出。《白毛女》在延安连演了三十多场,时间之久、场次之多在当时是罕见的,受到了极大的欢迎。对外公演时,每次观众都达三四千人,很多农民跑十多里路来看戏。房上、墙上、大树上都站满了人。每次演出观众大多落泪……丁玲曾描写过看戏的场景:“每次演出都是满村空巷,扶老携幼……有的泪流满面,有的掩面呜咽,一团一团的怒火压在胸间。”

(部分文字摘自《光明日报》:延安新歌剧《白毛女》诞生始末)

首页

首页 来源:中国文艺网

来源:中国文艺网 责编:张双双

责编:张双双 2022-05-23

2022-05-23

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台