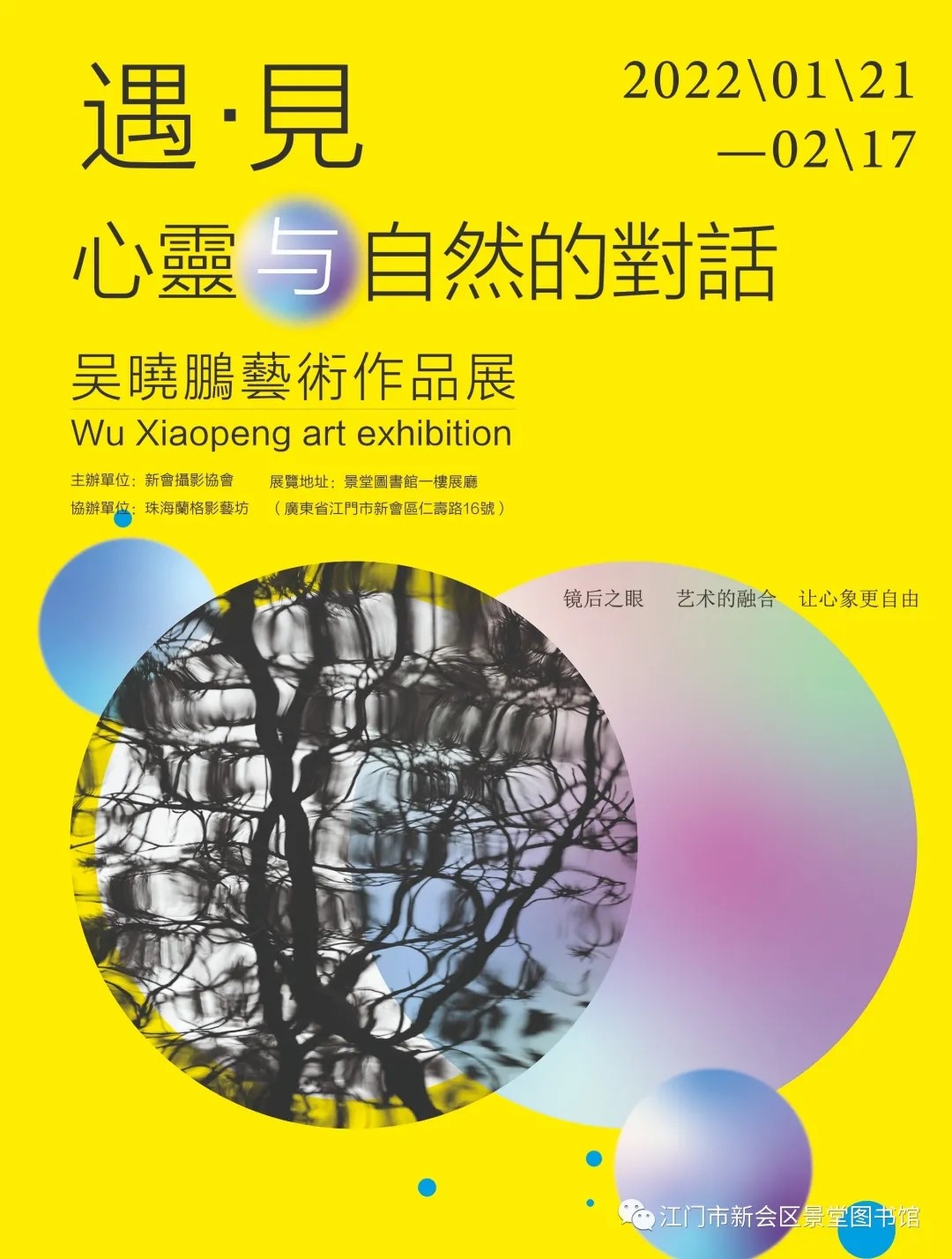

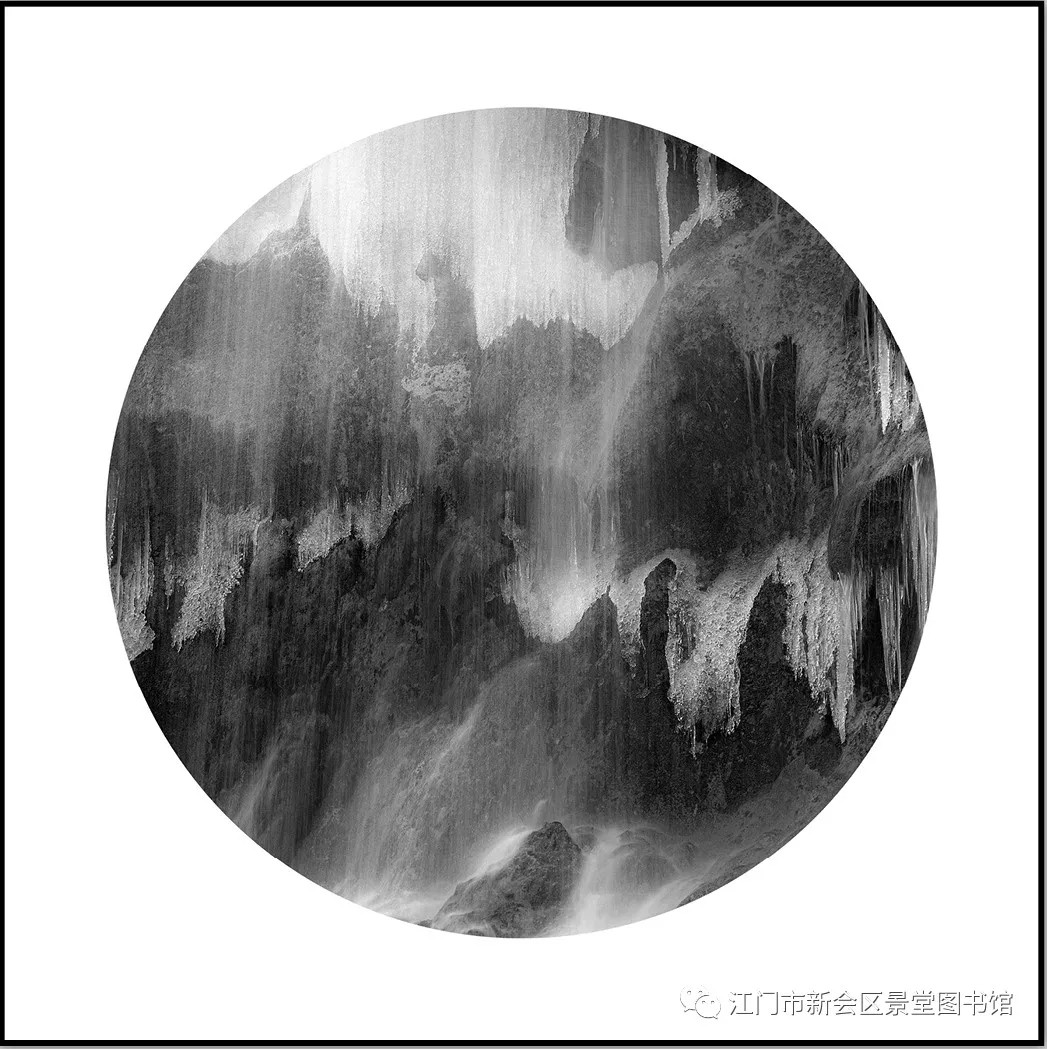

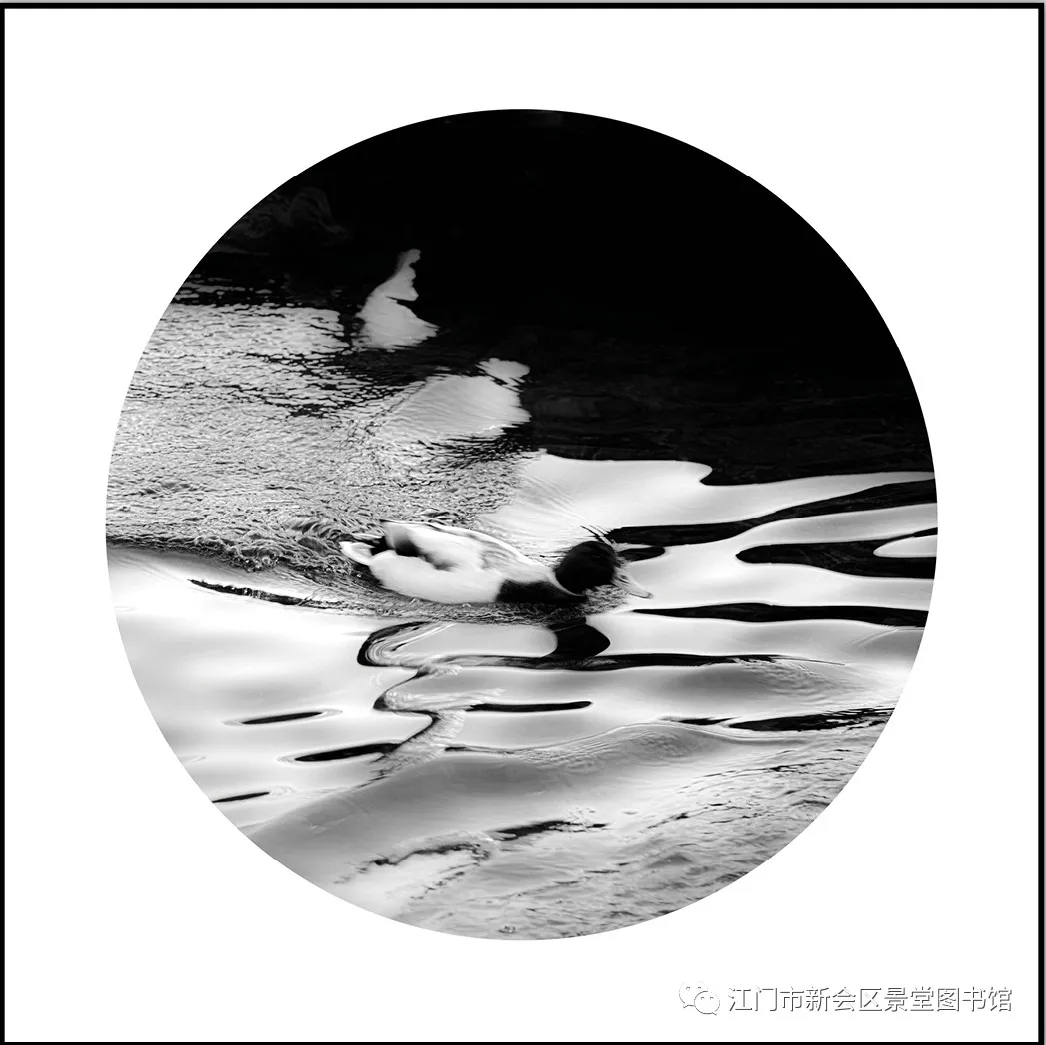

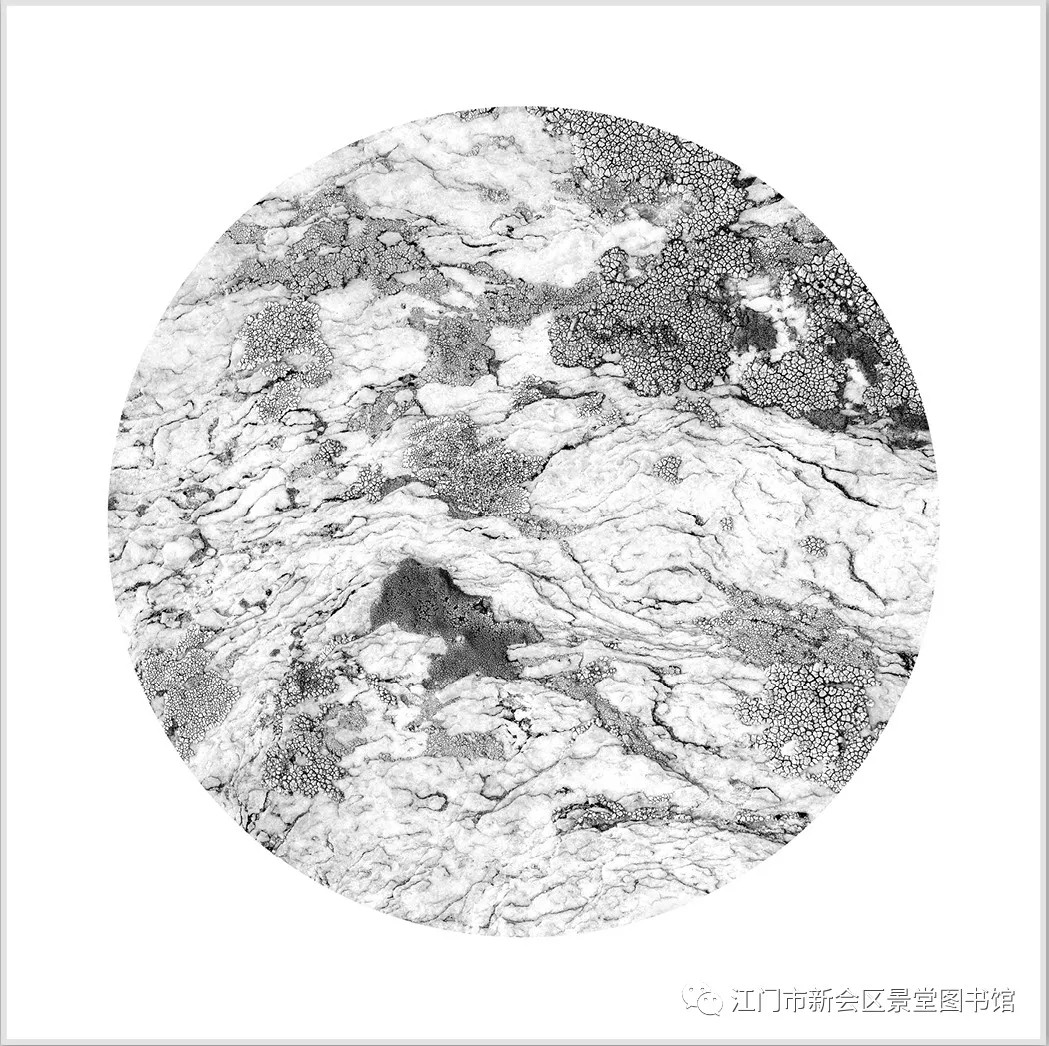

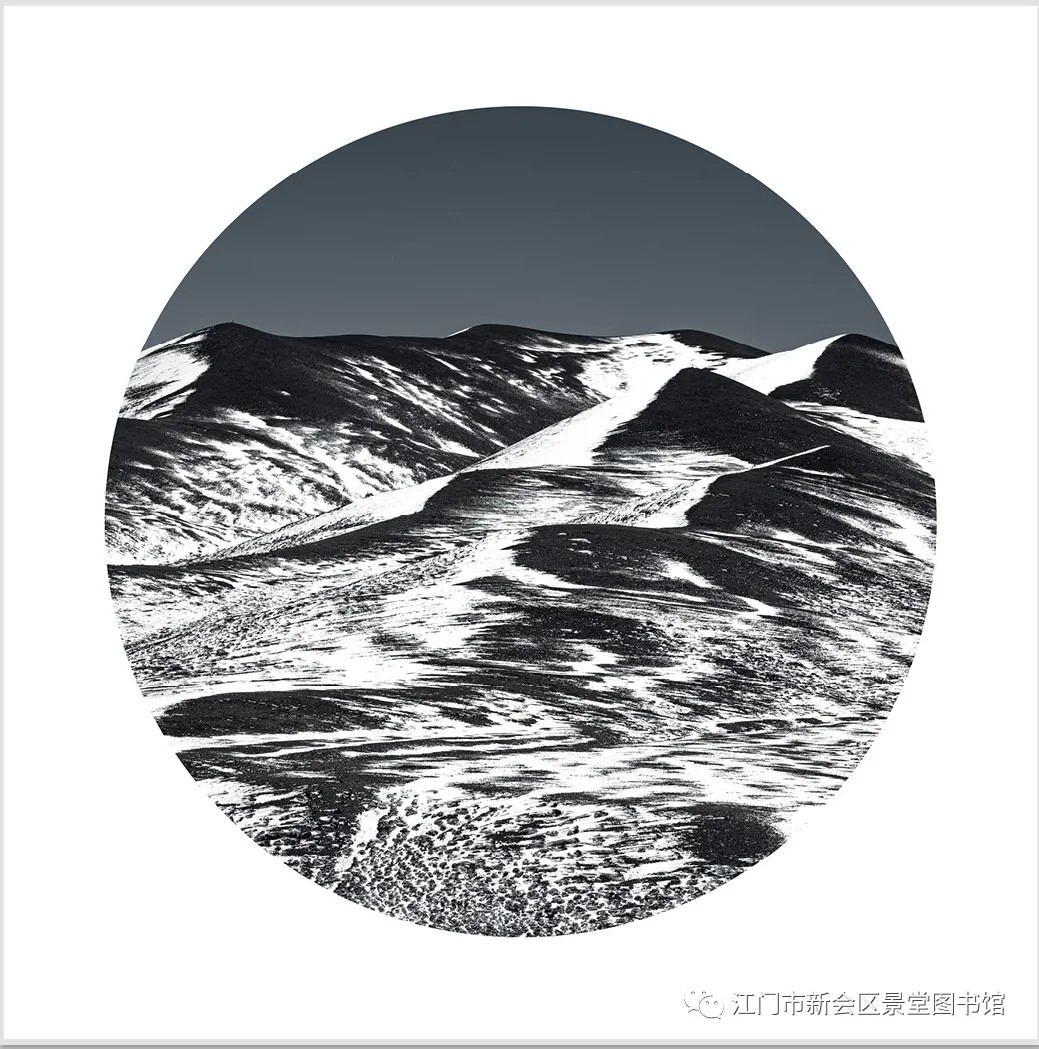

遇‧见 心灵与自然的对话——吴晓鹏艺术作品展

江门市新会区景堂图书馆 2022-01-22 13:20

展出日期:2022年1 月21日至2 月17日

作者介绍

吴晓鹏 WUXIAOPENG

独立摄影师、策展人。中国摄影家协会会员、广东省摄影家协会会员、珠海市摄影家协会顾问。毕业于南京艺术学院工艺美术设计专业,1998年创办珠海兰格企划有限公司,2013年创办兰格影艺坊艺术机构,2017年结业于“中国文联中华文化走出去视觉艺术策展人高级研修班”。

2012年任珠海《意思》杂志视觉总监,曾担任澳门沙龙影艺会学术顾问,连续七届应邀担任澳门国际摄影展览评委;2015年获“广东省十大摄影家”称号;2014年、2018年获珠海市杰出广告创意人奖;2018年获得广东省摄影家协会60周年贡献奖;2019年获首届华光摄影双年展“当代杰出贡献摄影家”称号;2019年、2020年分别获“珠海摄影奖”;2020年被中国摄影展览馆·资兴展览中心东江湖摄影艺术馆聘为“荣誉馆长”;2020年入选第三届“中国民族影像志摄影双年展”并获得金收藏奖;2020年获珠海市文化产业协会“最佳领航者”称号;2021年获珠海市广告协会“杰出广告创始人”奖;2021年获珠海市文化产业协会“年度领军人物”称号;2021年获中国文化部属下中国艺术摄影学会摄影最高奖“金路奖”。

主要摄影作品出版物:

2004 年由中国摄影出版社出版《一眼坝上》吴晓鹏摄影集;

2011 年由陕西人民美术出版社出版《溯•望-陇州社火影像》吴晓鹏摄影作品集;(同年该画册获得 2011 第三届大理国际影会“金翅鸟”奖及第十一届中国平遥国际摄影大展凤凰卫视优秀摄影画册奖。)

2014 年由读图时代出版社出版《向西朝圣路上的景•像》作品集;

2016 年由中国图书出版社出版《百年侨校》作品集;

2019 年《溯•望-陇州社火影像》入选第三届天府红谷国际摄影节“影像乡村——中国摄影书 100 本”展览。

其拍摄编著的《溯•望-陇州社火影像》国家非物质文化遗产项目的影像图片发表于2021年二月刊中国权威影像杂志《中国摄影》的封面及专题栏目并以12个版面进行了专题采访报道。

个人艺术成就:

被雅昌艺术网、中国摄影影像国际网编入艺术家名录。作品多次在国内外大赛中获奖,曾在《中国摄影》、《中国摄影家》、《大众摄影》、《摄影世界》、《摄影之友》、《生活周刊》、《中国国家地理-中华遗产》、《民族》等刊物上发表,并接受珠海电视台、贵州卫视、雅昌艺术网、中国摄影家协会官网及国际网等众多媒体的专访。作品被上海美术馆、珠海古元美术馆、王蒙文学艺术馆、东江湖摄影艺术馆、雅昌艺术馆、东莞展览馆、圣缘博艺及多个机构和个人收藏。

前言

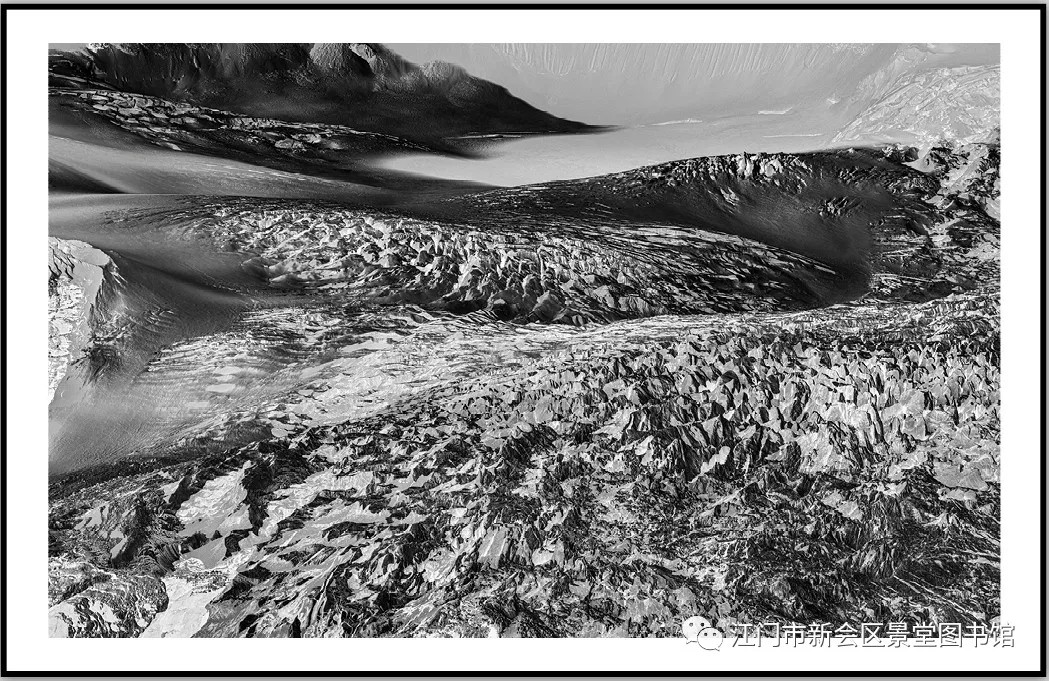

王安石在《醉翁亭记》中写道:“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”。山水,在中国的文化语境里,不仅仅是指自然景物,而是有其特殊的精神文化寓意。山水之间承载着中国传统知识分子的精神追求与哲学归宿。吴晓鹏的这批作品,有着鲜明的中国传统美术特征,准确地说,具有中国水墨文人画的意趣。但更重要的,是这些图像背后所隐含的他对于中国传统哲学的领悟。他取材于自然山水,但更着重于山水之间的“醉翁之意”。

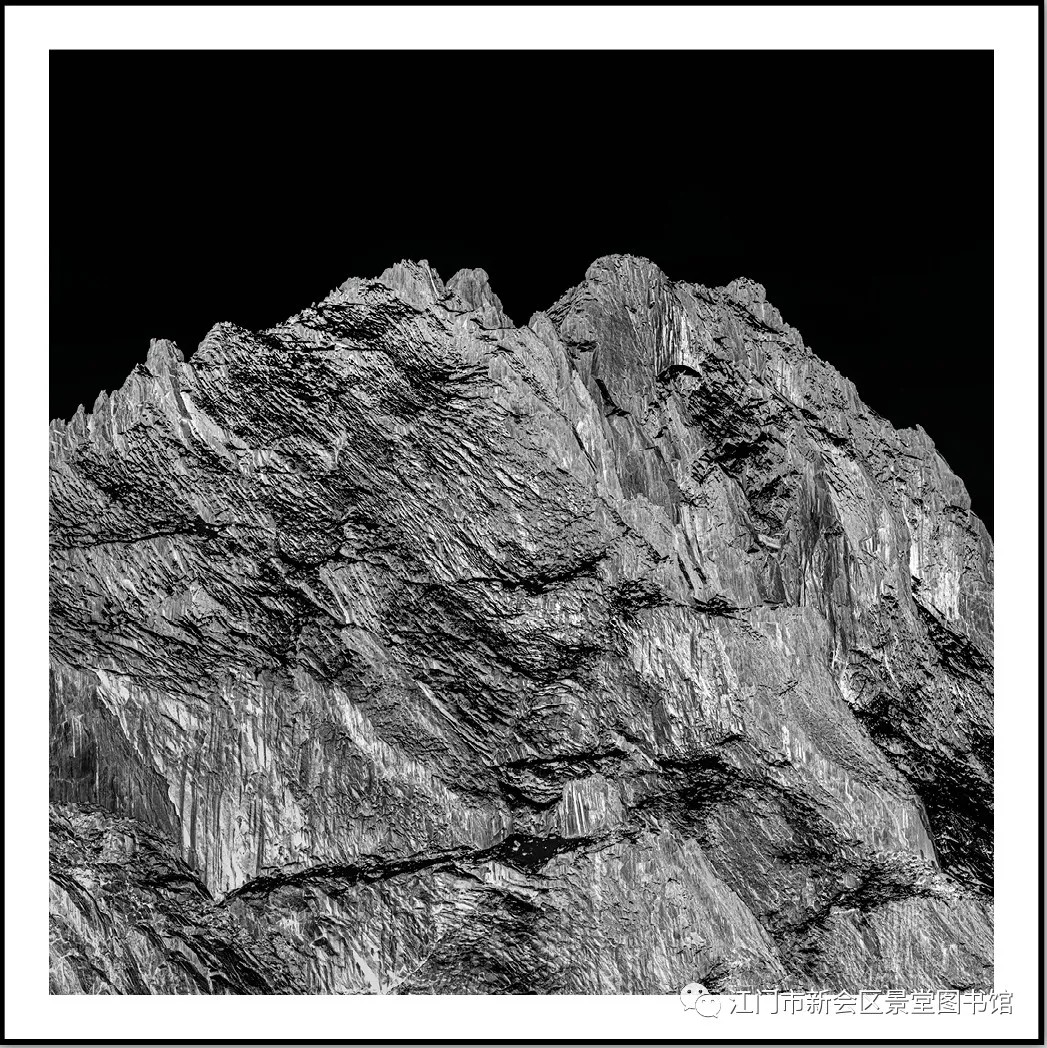

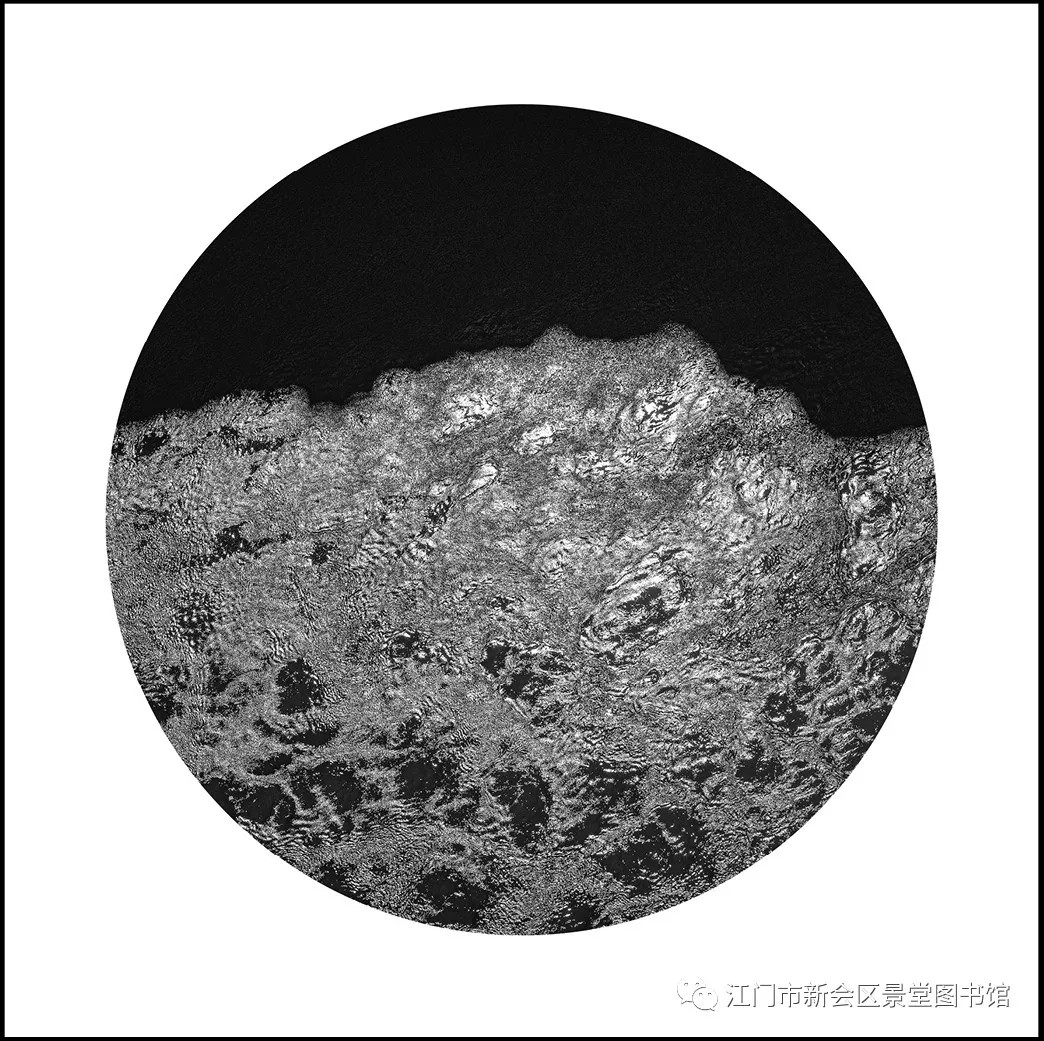

从色彩处理来看,他放弃五彩而选用黑白,这虽然在摄影界并不新鲜,但黑白摄影多出现于一些人物纪实性作品中,以达到其朴素统一的艺术效果。而在面对自然万物时,敢于放弃色彩这一视觉艺术中最为强烈的形式美法则,这反映出道家哲学的审美追求。在道家思想里,“黑白”是可以让心灵获得自由的颜色。老子《道德经》里说过:“五色令人目眩”。自然界的色彩是缤纷杂乱的,这样的色彩会令人目眩心移,进而扰乱对“道”的专注心。而黑白二色简单朴素,过滤掉了刺激人感官的视觉因素,进而会使人心智专一,“与道冥同”。在这一理论支撑下,宋元以降,文人画勃兴,水墨淋漓逐渐取代了丹青重彩,黑白之美成为中国人重要的的视觉习惯与美学标准。在这种观念下来看这些作品,我们仿佛已经感受不到那种热闹嘈杂的“鸟语花香”,而是一下子进入到一个静谧、纯净的世界,自然万物仿佛在“道”的规律作用下默然运行。观者的心一下子被净化,立刻融入到山水之中那静默而博大的自然力量。

在取景构图上,他对纷繁芜杂的大自然进行了精心的取舍处理。有的作品中,石之黑,衬以瀑之白,顿生一种珠玉飞溅般的幻境;有的作品中,仅在下端露出雪树之巅,旁绕两只飞鸟,其余地方则全部为空白,绝似清代大画家八大山人孤寒清冷的画面;有的作品中,山峰隐约而白云横腰,愈显山之高大。这种对空白的处理,借鉴自传统水墨画构图的“计白当黑”。而“计白当黑”正是道家阴阳互补、相生相克思想的体现。画面中的白,绝非空白,而是有着丰富的内涵,它可以是空气,可以是水面,也可以是云气,都能给人以丰富的联想。同时,白与黑互为因果,构成了虚实、强弱、隐显的对比关系,使画面丰富而不滞塞,空灵而不简单。

在美学追求上,他的作品中具有传统的“逸”之美。中国美术历来以“逸、妙、神、能”为品评作品的标准,其中“逸品”居首。北宋黄休复对“逸品”的解释是:“画之逸格,最难其俦。拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘,笔简形具,得之自然,莫可楷模,出于意表”。这表示出对人力事功的贬黜之意,而以“得之自然,莫可楷模,出于意表”的“笔简形具”为上。因此,“逸”是一种非人工所能达到、不可复制、自然自在的精神境界,也是《庄子》中所追求的“静、明、虚”的悟道境界,也是中国美术所追求的最高境界——空灵玄远之境。吴晓鹏的作品与这些境界是暗合的。

从终极哲学依归来看,他的作品中隐含着李泽厚先生所提出的“儒道互补”观念。中国传统文化具有多元共生、包容协调的特征。儒家文化强调人的进取和事功,其核心思想可以用《周易》中“天行健,君子以自强不息”来概括。道家文化则与之相反,反对人力事功,主张人的解脱自由。这二者看似矛盾,实则互为补充。李泽厚先生认为:“儒道互补”是二元对立统一的思想体系。儒家文化有益于人类的发展进步,道家文化是对儒家文化的有益补充,具有类似基督教那样的宗教缓压作用。中国人进则以“天行健,君子以自强不息”为指导,退则以“采菊东篱下,悠然见南山”为依归,儒道互补,构成一种健康、完整的精神思想状态。

因此,隐含道家精神的山水就具有舒放、缓解心灵束缚的重要作用,欣赏山水就是中国人在繁忙的生活和精神压力之下的自我调节行为。在这一目的下,主客体的地位是平等和谐、“天人合一”的,山水与人是沟通交流的。同时,山水中承载着主体的精神世界,承载着主体对宇宙自然生命的期望,甚至成为主体的另一种存在形式。如南朝宗炳在《画山水序》中所说:“山水以形媚道”,亦如李白的诗句:“相看两无厌,只有敬亭山”,以及苏轼的喟叹:“我见青山多妩媚,料青山见我亦如是”。

真正有内涵的摄影,不是对客观的表面照搬和模仿,不是徒以悦人眼目,而是“以形媚道”,用自己的精神世界去映射客观世界,打破客观对主观的束缚,凸显自己的人格修养,解放自我的天性,最终在作品中看到作者鲜活的生命跃动。这,就是“山水之间”的真意。

文/田荣军

美术学博士 陕西省美术家协会理论委员会委员 西安市美术家协会评论部主任

部分展览作品:

首页

首页 来源:江门市新会区景堂图书馆

来源:江门市新会区景堂图书馆 责编:张双双

责编:张双双 2022-01-24

2022-01-24

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台