河南黄河生态文化影像名片创作工程

《大相中原》——刘鲁豫摄影作品展

主办单位:河南省文学艺术界联合会

承办单位:河南省摄影家协会

展览地点:河南省美术馆二楼展厅

展览时间:2021年4月28日——5月5日

用影像为河南山水而歌

——刘鲁豫访谈录

刘鲁豫,河南省文联党组成员、副主席,中国摄影家协会副主席,河南省摄影家协会主席,第六、七、八、九、十届全国文代会代表,第十七届中国国际摄影艺术展评委,第十二届中国摄影金像奖评委。

Q:赵慎珠

A:刘鲁豫

最具潜力的山水景观

Q:4月28日《大相中原》摄影展正式开幕,您是一位全国知名的摄影大家,策划一个以河南山水为主题的风光摄影展,初衷是什么?

A:这个展览虽然创作过程因为疫情的突然来袭,显得匆忙了一些,但这件事我思考了很久。很多人都知道,我最初的创作是着力于纪实摄影的拍摄,深入工厂、矿区、农村……那时,河南的纪实摄影被亲切地称为“山药蛋派”,以王世龙、魏德忠为代表的一个河南纪实摄影群体,在全国有一定的影响力。

后来,我主持河南省摄影家协会工作后,发现河南省的风光摄影创作是一个短板。在大家的印象里,河南好像没有风光摄影家,甚至很多人认为河南没有很特别的、吸引摄影家目光的山水景观。

其实,与中国许多广为人知的山川相比,河南的太行山、大别山和伏牛山各有千秋,是中国地理上、生物多样性上的一处高地。这些山脉如同生活在它脚下的河南人一样,宽厚、内敛和沉默,却有着让外来人出乎意料的景象,是最具潜力的山水景观,河南旅游产业一定能够书写出新时代出彩河南的华美篇章,让美好生活在绿水青山之间延伸。

党的十八大以来,旅游业以主动与新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化相结合的更大格局,全面融入到国家战略体系,在推动“旅游+”“大旅游”“全域旅游”的过程中,转型升级形成了新格局。按照“五位一体”总体布局和“四个全面”发展要求,“全域旅游”不仅是符合旅游业规律的发展要求,而且是促进经济社会统筹推进和协调发展的重要载体。

摄影直观、生动、富有感染力,影像的纪录和传播功能在旅游中得到生动展现。1978 年时任国务院侨务办公室主任廖承志同志,在北京接见“香港摄影家赴黄山创作团”时指出:“摄影可以为旅游事业开路。”黄山因为摄影的传播,壮美形象深入人心。张家界本是一个名不见经传的国营林场,因为1980 年摄影家陈复礼的作品,秀丽风景不胫而走。张家界因旅游建市,1992年被联合国列入《世界遗产名录》,2004 年入选全球首批《世界地质公园》。摄影让黄山、张家界走向世界,世界让黄山、张家界热爱上摄影。

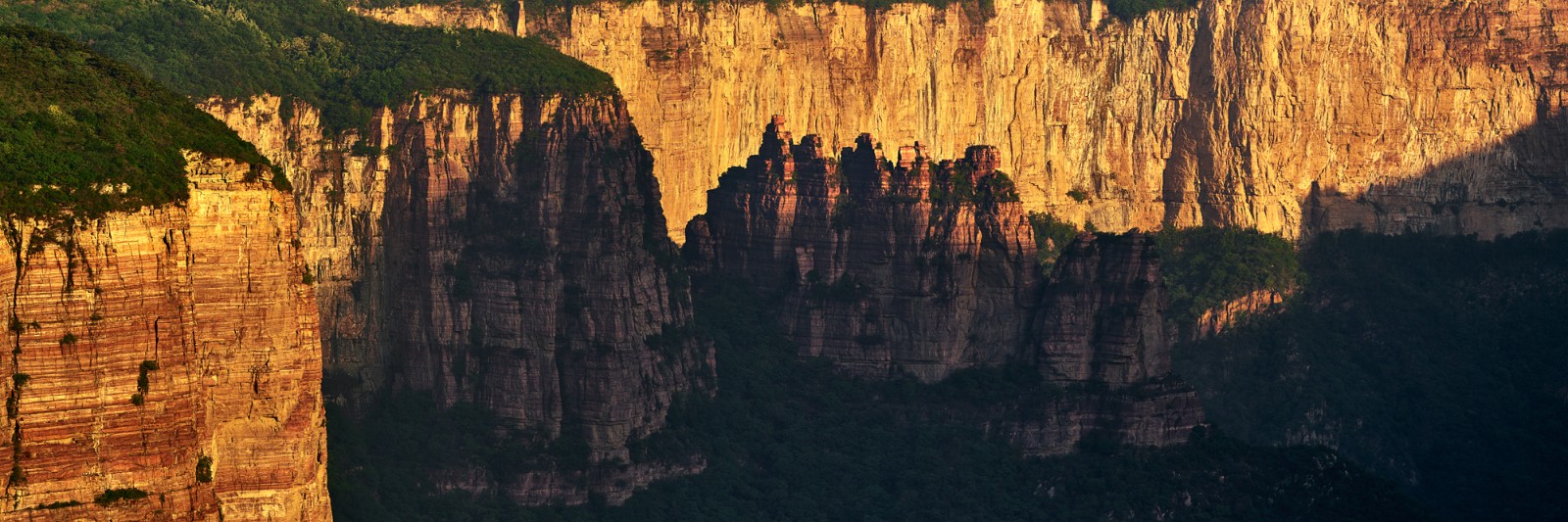

安阳太行大峡谷

因为摄影成名的还有江西婺源、浙江丽水等等地方,数不胜数。中国摄影的山水文化得到广泛传播,摄影对地方旅游经济的推动得到有力彰显。

最美的地方名片是摄影创作的,辉煌的旅游事业是摄影家创新的。我特别期待通过我们摄影家精美的影像,把河南的好山好水推介出去,所以,旗帜鲜明地为河南山水代言是自己义不容辞的责任。

既然是推介河南的旅游,就会特意去旅游景区,去大家熟悉的地方进行创作。在大家都熟悉的地方,用摄影家独特的眼光,用敏锐的第三只眼睛,去捕捉一些与众不同、情理之中意料之外、既熟悉又陌生的瞬间,尤其是在景区之内,在核心景区、核心景点中那些最靓丽、最有代表性、最有辨识度的场景。

焦作云台山

Q:作为主创人员,请您介绍一下本次摄影展的主要内容。

A:这次展览的内容主要以河南自然生态为主,兼顾一些融入到自然风景之中的人文景观,主要体现河南山水的文化内涵,呈现出文化河南、厚重河南和历史河南。作品涵盖了河南的“三山一河”,即太行山、伏牛山、大别山和黄河。太行山是象征中华民族精神的脊梁之山,有绝壁苍崖,曲流峡谷,重点表现其气势恢宏的阳刚品格。伏牛山则以遮天蔽日的原始森林、丰富多彩的生物资源闻名于世,河流纵横、植被葱茏,云蒸霞蔚,层峦叠嶂。大别山是长江和淮河的分水岭,南山北山景色截然不同,是南北生态文化的汇聚和典范。“三山”营造出别具精彩的山川风物,同时也蕴含着丰富的人文和历史故事。

山脉辽阔壮丽,以天地而大美,大河巨流滚滚,因文化而多彩,作品要突出大自然的鬼斧神工,也要表达出黄河文化的生生不息。

展览共有50幅作品,就以往的常规性摄影展览,展品一般会在100幅左右,我这次影展之所以大幅度减少作品,源于三个理由:一是在有限的作品中,尽量精简,争取把个性化、有特色、既不雷同别人也不雷同自己的新作拿出来,主观上想把作品质量标准定得高一点。当然,最主要的原因还是好的作品不多,自己满意的有突破的力作更少。二是目前展览呈现的形式趋于多元化个性化,少而精的专题性表达越来越得到业界的认同。同时观展时,观众不易产生视觉疲劳,更容易记住自己感兴趣的作品。三是我想放大作品的尺幅,力求展示出河南山川的大气磅礴、宏阔厚重,让作品极富视觉冲击力。

兰考黄最后一道弯

Q:本次展览是何时启动的?创作了多长时间?

A:2019年9月18日,习近平总书记在郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会,特别强调了黄河文化的重要性。

九曲黄河以百折不挠的磅礴气势,塑造了中华民族自强不息的民族品格,是中华民族坚定文化自信的重要基石。

黄河文化把最厚重、最灿烂的一段留给了河南,保护传承弘扬黄河文化,河南人使命在肩、责无旁贷。黄河文化给文艺创作提供了无尽的精神滋养和智慧源泉。

及时跟进学习总书记讲话,立竿见影进行创作实践。2019年11月份,我启动“河南黄河生态文化影像名片创作工程”项目,原计划用一年的时间分四季进行创作。但是,2020年年初,突如其来的疫情打乱了计划,创作被迫按下了暂停键,错过一个冬季和春季。不得已将原定于去年底举办的展览拖延至今年的四月末。

2021年三月初,为了一场迟来的大雪,我在白云山中原极顶上,冒着极寒的天气,苦苦等待了几天。就在三周前,因为拍摄太行春色,还冒雨登山,拍下宝泉。所以,整个创作也算是用了一年的时间。为了展览的丰富性,也用了少量以前没有发表过的作品。

洛阳白云山

苦苦等待 果断敏捷

Q:按下快门的那一刻,留下的美好是瞬间,也是永恒。在这次创作中,是否留下了印象深刻的事情?

A:创作时,有时需要敏捷果断,在日光穿透云层的刹那;有时,需要耐心等待夕阳给晶莹的雾凇涂上金光的一瞬。轻轻按下快门的那一刻,是把诗性的自然存在化为自己诗意的影像表达,把自己的烙印深深打在山水之间。

创作过程的确是十分艰难的。披星戴月、风餐露宿、翻山越岭是家常便饭,甚至会面临危险,每一张照片背后都有故事,每次出征都有难忘经历。多年来,我一直关注着、记录着、表现着河南的山山水水,去过很多地方,拍摄了大量的照片。不同的是,前几年的一些拍摄大多是即兴创作,没有一个系统、整体的思维,没有把它作为一个专题、一项工程去打造,也没有进行整体谋划。

这一次方向明确,思路清晰,就是山水河南、生态河南、美丽河南、文化河南,把河南山水、河南旅游融入到黄河文化之中,让它们得到立体而全方位的综合呈现。

洛阳老君山

当然,对作品而言,要以思想精深、艺术精湛、制作精良为标准,追求影像的品质,追求作品的卓越,让作品打动人心,让观众产生共鸣,让河南人切实感受到身边的山川大地,是多么得美好,油然而生一份自豪感、幸福感和获得感。

比如,拍摄春天的新乡宝泉景区。那里我去过五六次,总想把它拍摄成我心目中“那一个”,但每次去,不是天公不作美,就是时机不合意,全是遗憾。宝泉很美,很梦幻,我想在自己的方寸之间创作出一个心中的宝泉,一个契合我理解的那个“神秘宝泉”。直到2021年3月27日,才勉强完成了心愿。3月26日晚,研究了天气预报,我冒雨驱车到达宝泉。次日凌晨4:30起床,原本是想着旭日东升,云海莽莽,但看到的却是大雾弥漫,无从下手。经验告诉我,一定要等待。后来大雾慢慢散去,东方出现了一丝微光,直觉告诉我,机会可能来了。我严阵以待,准备随时启动快门。终于,等到了我理想中的画面,自然是不失时机,凝固下那个瞬间。

南阳老界岭

比如,拍摄白云山的雪景。2021年3月初,根据天气预报,河南会有大雪,嵩县白云山应该是雪下得最大且最集中的一处。为此,我早早赶到白云山脚下。第二天,郑州、洛阳、安阳、新乡等全省各地都下了一场大雪,唯独白云山没有迎来大雪。那时的沮丧,你可想而知。我们就是冲着白云山去的,白云山却没有见到雪花!但那个时候,已经没有时间再去转场,唯一的选择就是“等”!山上持续低温,大雾弥漫,心急如焚。当时,我就住在白云山山顶,条件艰苦,又异常寒冷,这种状态持续了三天。终于,雪来了!雪越下越大,白云山万树琼枝,晶莹剔透,雾凇梦幻,但是雾气浓重,又无法拍摄到白云山的壮观景象。没下雪时焦躁,下雪后不能出手更是着急。眼前白茫茫一片雪景,却拍不到想要的画面。毕竟已是初春,地温较高,树枝上的雪哗啦啦坠落下来,内心的恐慌无以言表。

等,还是等!果然,功夫不负有心人,就在那天下午,大雾突然散去,云海苍茫,山峰显现,中原极顶玉皇顶也出现了。我紧紧抓住时机,噼里啪啦快门响个不停,几天的等待,终于出现了半个小时的黄金时段。

平顶山尧山

Q:山水,在中国不仅是一个物质概念,更是一种精神图腾。风光摄影作品,展开的不止是景色,还有摄影家独到的发现,耐人寻味的意境,久久的感动。在您以往的作品中,会看到生动地表达,灵动地演绎,您的这次创作,是否有一些新的感受?

A:以往的创作,是一种个性化的表达,力求拍出自己心目中的影像,是个体对于自然、对世界的独特感受,独特的表达。不仅仅是追求与众不同,很多时候是带有探索性的,尝试性的,是非常大胆的,有很多的不确定性。

我们常说寄情山水,让作品有温度、有深度、有情感。让人融入自然,让自然人格化,既表达出地理符号,又传达出人文气息。

这次的创作实践,是带着使命和责任,带着推介河南好山好水的心态。所以我要选择一种大众能读懂、能接受,喜欢、直接的呈现方式,去表达我眼里的中原山水,让观众认识名山大川。同时,我也会追求光影、构图,但是一定要在不破坏、不改变真实影像的前提下,进行一种艺术提升。前提是,它们一定是非常真实的,这种真实感,更容易引发大众的共鸣。

新乡宝泉

这一片土地爱得深沉

Q:在您的作品中,光线、景物、人物,各种物态和意象,展露着各自的影像情绪,又自然维护了画面的美学价值。为河南山水而歌的创作,今后是否继续?

A:生于斯,长于斯,我爱河南这片土地。在这次创作中,河南山川的万般美好,更是深深打动了我,让我产生了和以前不一样的感受。

万事开头难,对于一个专业人士而言,开了这个头儿,想“刹车”也难。这一次毕竟是一个有计划、有时间节点的创作项目,我要在要求的时间内,拿出来一个像样的展览。但是通过这次拍摄,我也积累了一些经验,有了更深的感受,也掌握了一些这样创作的规律。我想,今后,我不仅要坚持,而且要更加集中得去拍摄河南的大好河山,自觉用影像为河南而歌,借助影像的力量,为河南的好山好水做好推介,助力河南旅游业。

以前,一提到风光摄影,大家都喜欢去新疆、西藏、云贵川,喜欢拍摄高山、草甸、大漠、戈壁……他们更愿意选择一些人迹罕至的地方,去捕捉一些让人眼前一亮的独特画面,给人一种陌生感和新鲜感,认为这样更能够打动人心。

不少摄影家不太愿意去旅游景区拍摄,反而忽视了眼前最生动活泼的风景。对于家乡、故园,摄影家更应该通过自己的视野,去进行艺术展示。

信阳鸡公山

Q:都说相机是摄影家的“第三只眼”,这样的主题创作对摄影人有什么启示?

A:相机能够控制景深、光比等等,能够把你想丢弃的虚化、想突出的强化,这是摄影技术层面的魅力。而在思想层面,一幅有魅力的作品则会“说话”,观者可以从中看到作者的思想、意图和立场。

山川河泽、日月星宿、季节流转,眷眷可亲。立足家乡,立足本土,潜心创作,传递美好,感动自己,感动观众,这是一位摄影家最大的价值。

“文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。”新时代召唤的是有灵魂、有温度的优秀文艺作品,那些深深镌刻河南精神,塑造鲜明河南形象,蕴含丰盈河南元素、河南力量的作品。

驻马店碴岈山

驻马店碴岈山

真诚期待更多的摄影人有作为,着力提高风光摄影作品的精神高度、文化内涵、艺术价值,探索“思想即艺术”的境界,努力服务于人民日益增长的美好生活需求。

真诚期待更多的摄影人有担当,用影像记录历史,讴歌人民,创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品,撑起黄河文化的脊梁,激发中原人民前进的伟力。

采访人:赵慎珠,系高级编辑,河南省摄影家协会驻会负责人。

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 作者:赵慎珠

作者:赵慎珠 2021-04-22

2021-04-22

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台