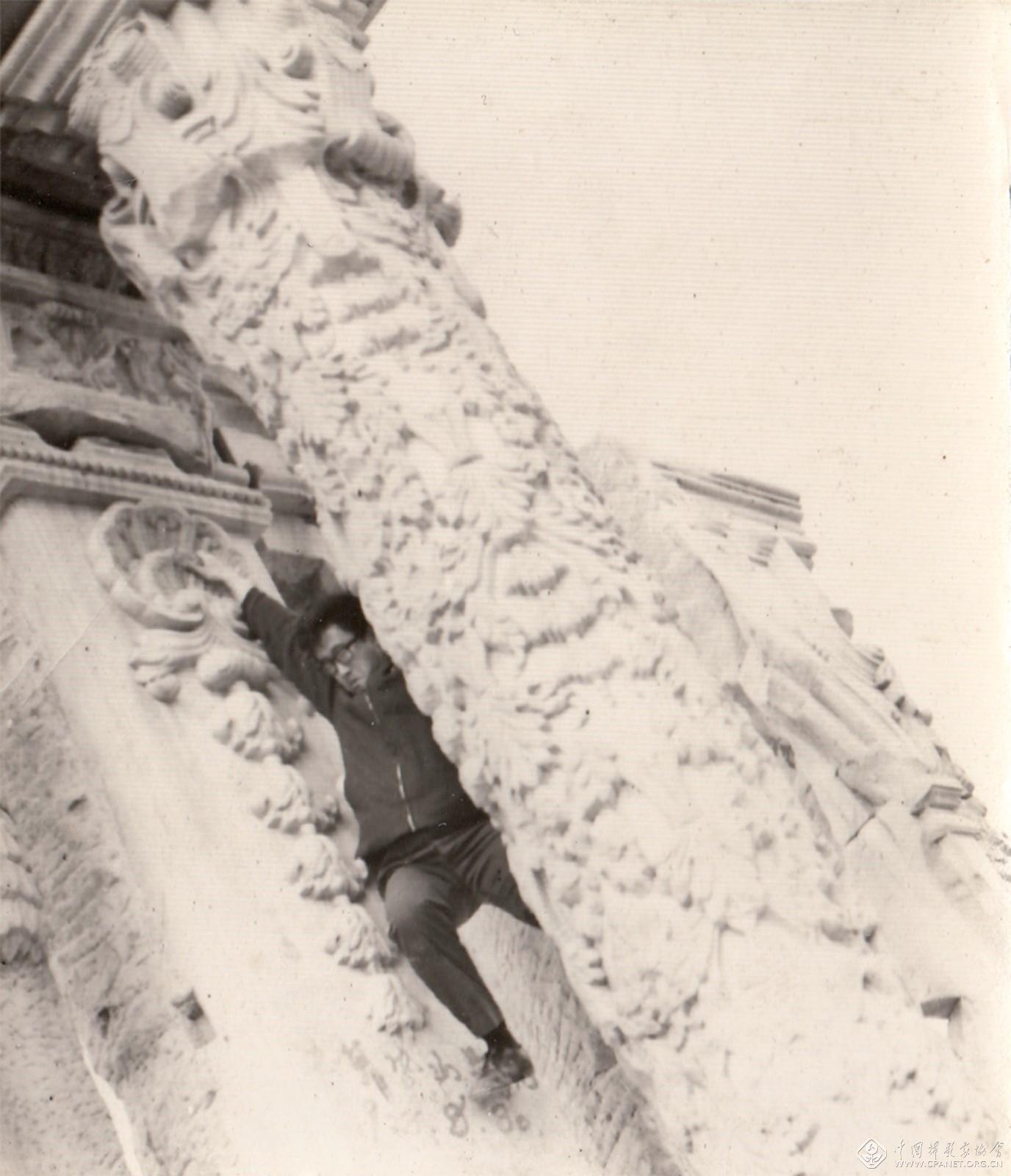

第一幅:选自我扫描的诸多老照片(这些照片或来自我老家的旧相册,或是我在旧货市场购得),即呈现的是这些日常拍摄的老照片本身——这些原始影像里潜藏着“刺点”(这些刺点对不同人来说是不一样的);

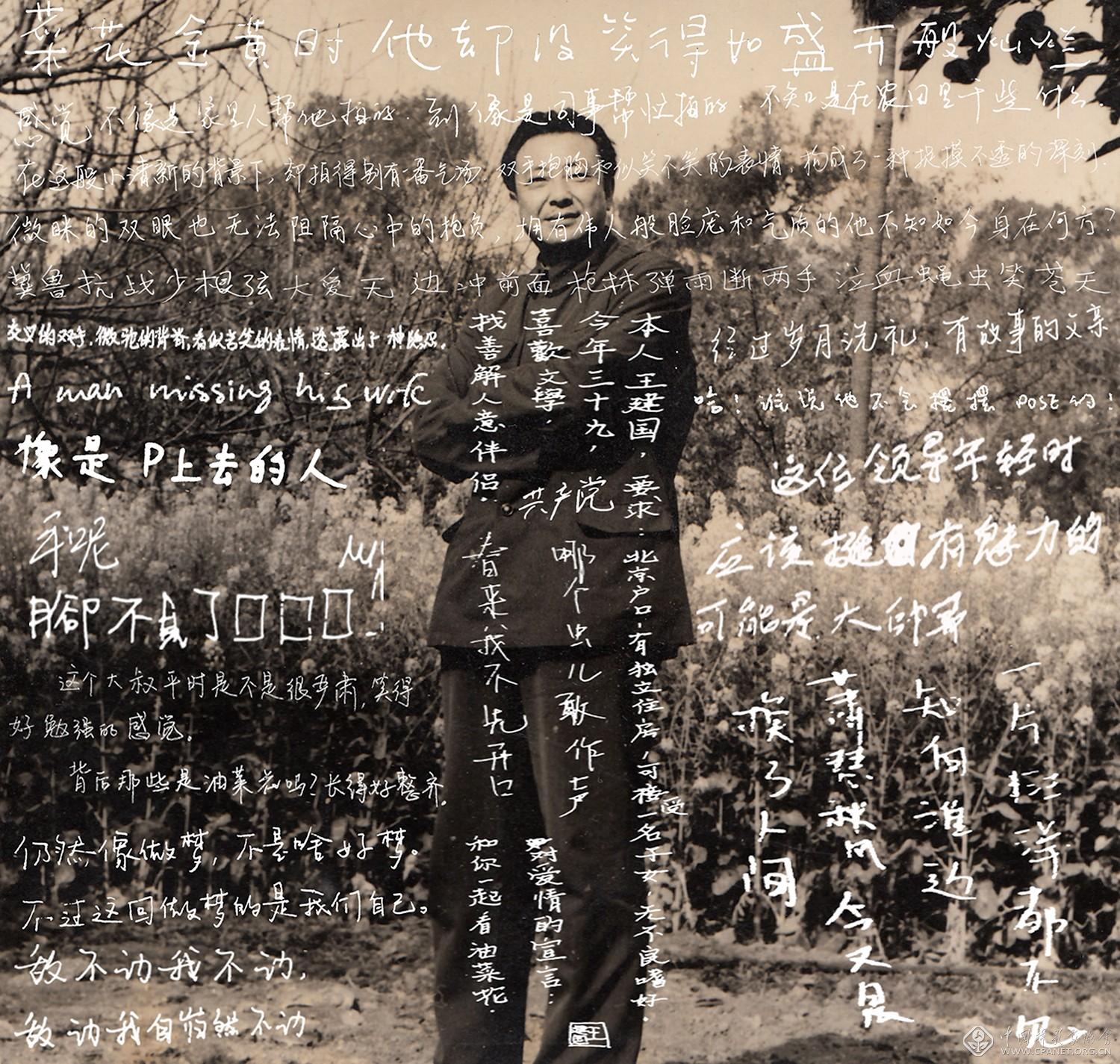

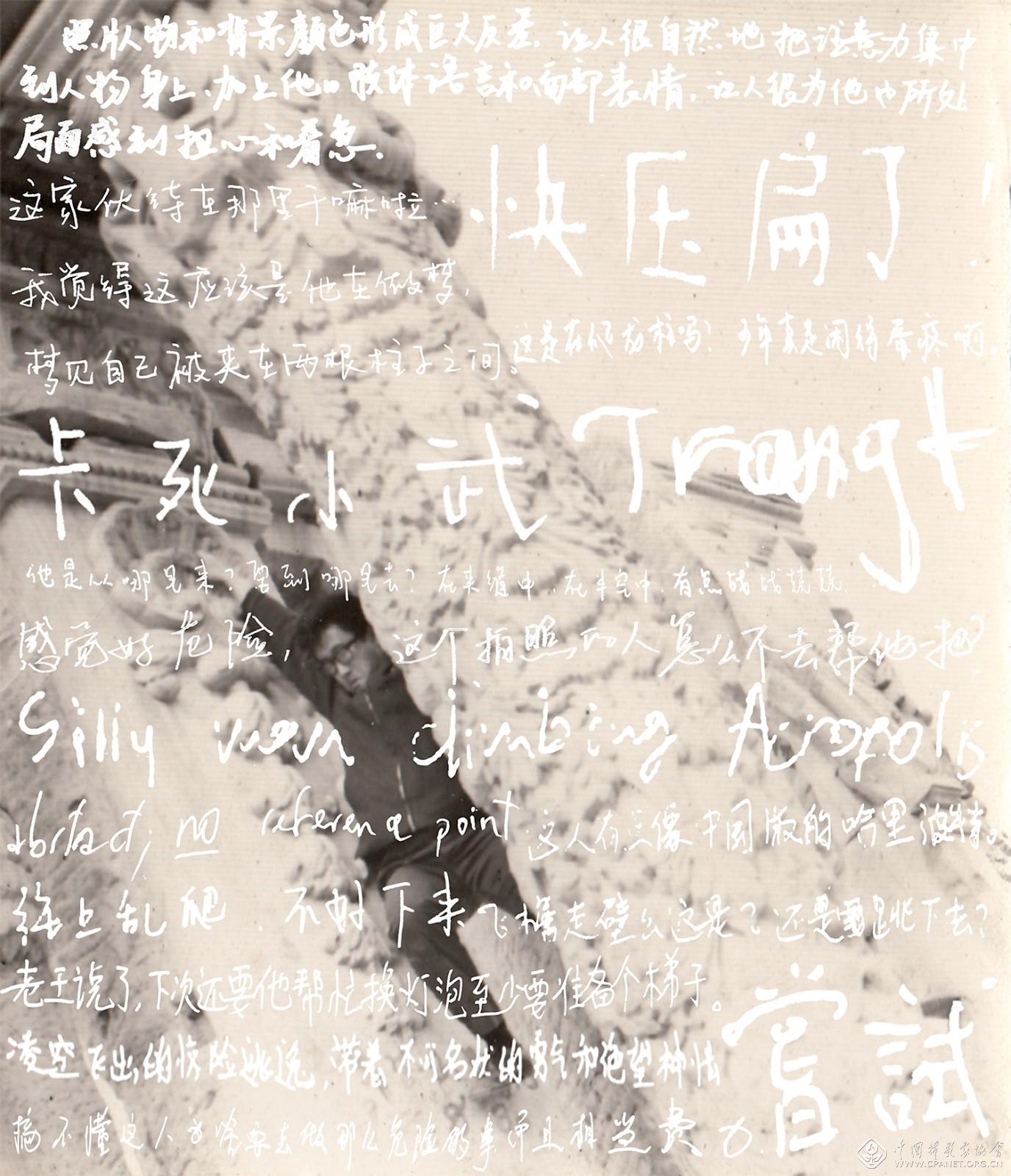

第二幅:将这些老照片通过邮件或微信发给朋友,由朋友选择自己的亲友,观看照片并将观后感想(任何想法)写在白纸上,拍摄白纸上的字发回给我,我再将这些字在photoshop里抠下,粘贴在原来的老照片上——这是在接受“刺点”的前提下,人们对原始影像的直接读解;

第二幅:将这些老照片通过邮件或微信发给朋友,由朋友选择自己的亲友,观看照片并将观后感想(任何想法)写在白纸上,拍摄白纸上的字发回给我,我再将这些字在photoshop里抠下,粘贴在原来的老照片上——这是在接受“刺点”的前提下,人们对原始影像的直接读解;

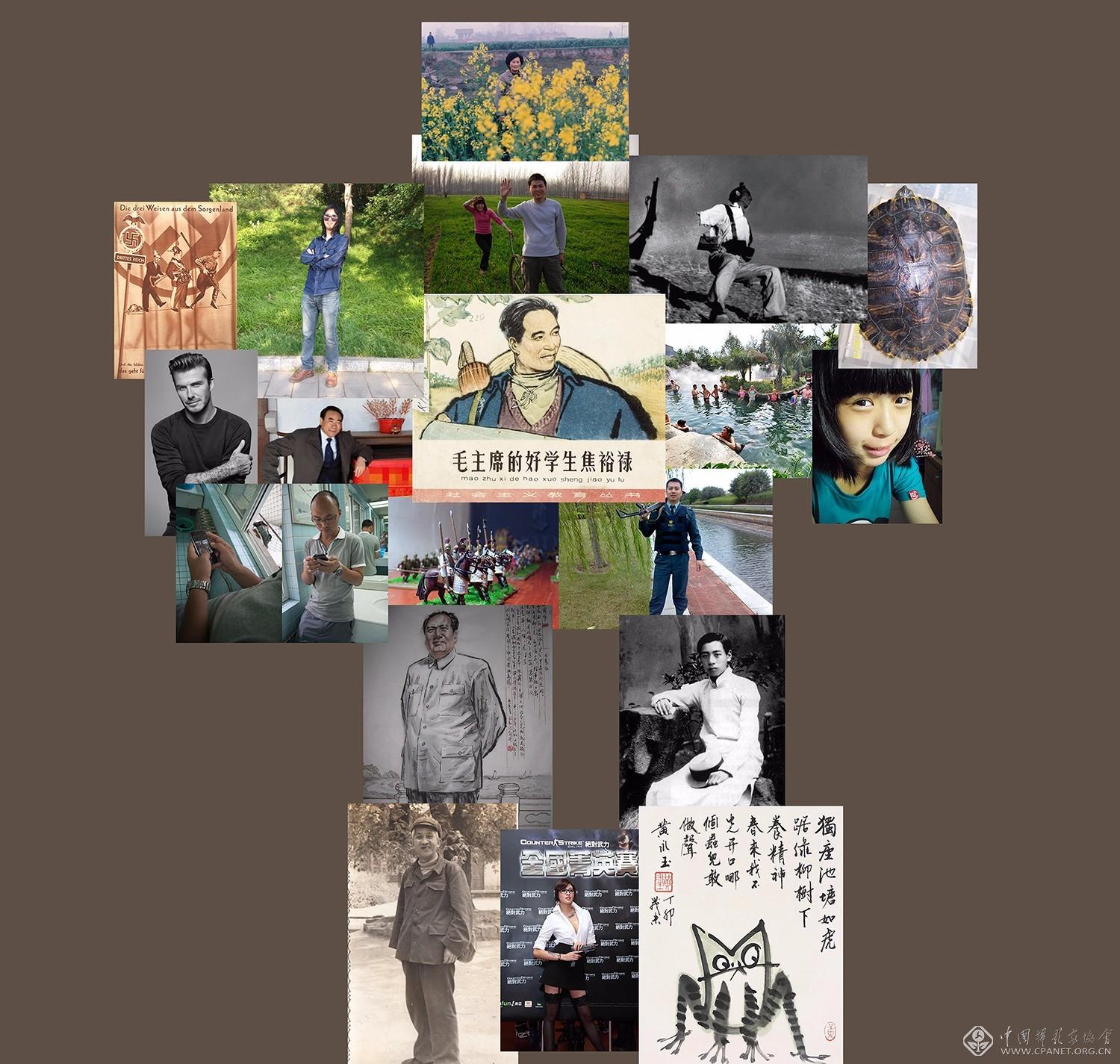

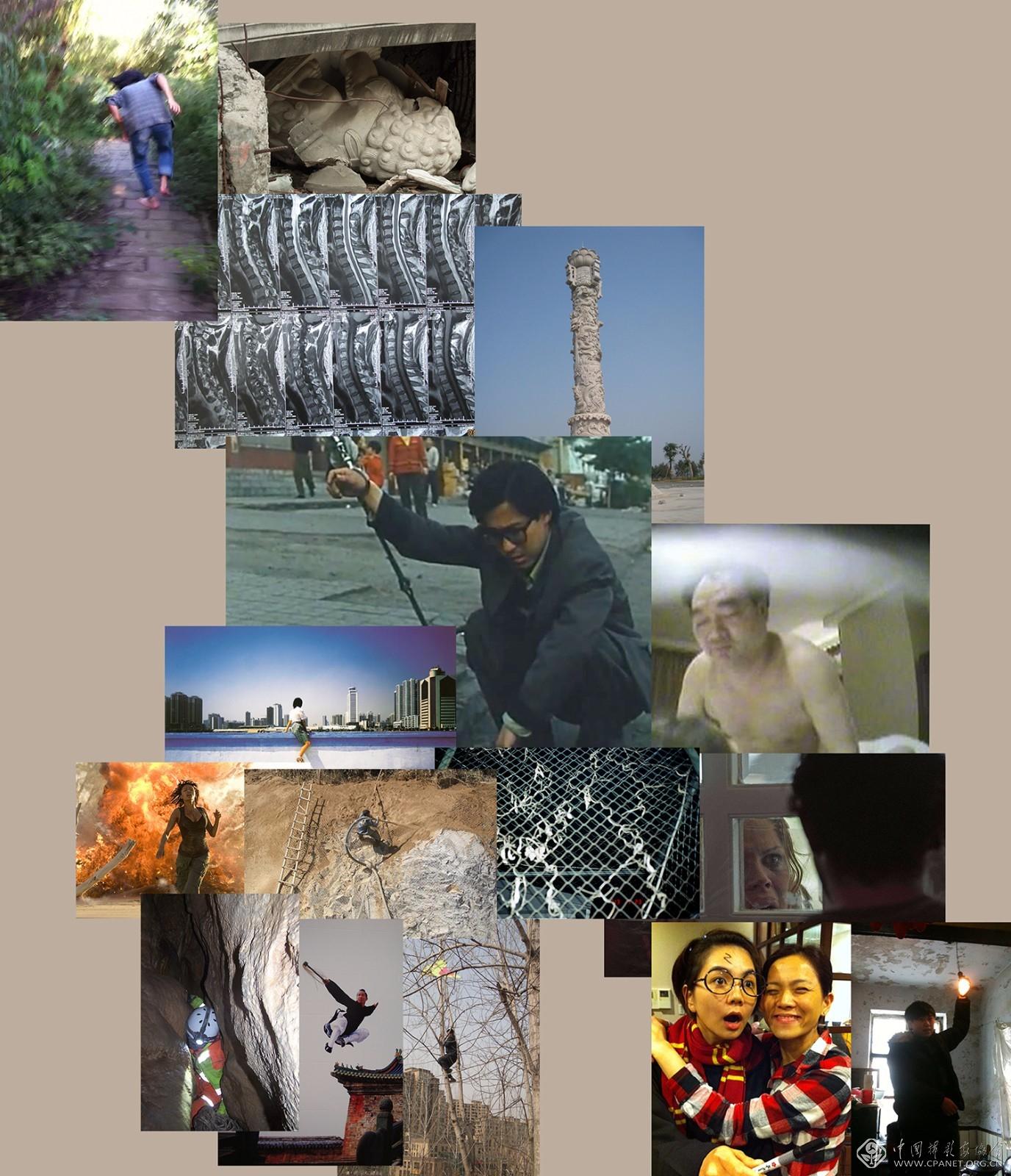

第三幅:我基于每张照片上的不同文字给我留下的“图像化”的印象,通过网上寻找图片和自己拍摄照片来对这些文字反馈进行诠释,最后将这些影像拼贴成原始影像被摄主体的大致形态(拼贴照片所用的底色是根据原始照片中RGB三原色各自的像素数量生成的)——这是对于原始影像的间接读解,也是原始影像中刺点的延伸。

第三幅:我基于每张照片上的不同文字给我留下的“图像化”的印象,通过网上寻找图片和自己拍摄照片来对这些文字反馈进行诠释,最后将这些影像拼贴成原始影像被摄主体的大致形态(拼贴照片所用的底色是根据原始照片中RGB三原色各自的像素数量生成的)——这是对于原始影像的间接读解,也是原始影像中刺点的延伸。

这一项目关注的重点是照片的“观看”,尤其是这类来自他人的、又带有强烈熟悉感的影像,这些熟悉感包括照片中的可视信息,以及观看者从“推测”衍生出来的对于照片的认同感和代入感。通过这一项目,我想在实践中拓展对于日常照片中“刺点”的认识:照片的刺点不仅可以出自照片的画面(实际存在的),也可以由照片的气息引发(实际并不存在)。不过,无论是哪种存在方式,刺点都确实作用到了每个观看者身上,不同年龄(参与者从十六七岁到二十六七岁不等)、不同社会角色(中学生、不同专业的大学生、白领等)、不同国籍(中国、挪威、英国、立陶宛、保加利亚、韩国等)的人的观看角度和反馈差异很大。

这一项目关注的重点是照片的“观看”,尤其是这类来自他人的、又带有强烈熟悉感的影像,这些熟悉感包括照片中的可视信息,以及观看者从“推测”衍生出来的对于照片的认同感和代入感。通过这一项目,我想在实践中拓展对于日常照片中“刺点”的认识:照片的刺点不仅可以出自照片的画面(实际存在的),也可以由照片的气息引发(实际并不存在)。不过,无论是哪种存在方式,刺点都确实作用到了每个观看者身上,不同年龄(参与者从十六七岁到二十六七岁不等)、不同社会角色(中学生、不同专业的大学生、白领等)、不同国籍(中国、挪威、英国、立陶宛、保加利亚、韩国等)的人的观看角度和反馈差异很大。

这一创作项目实际上是一项游戏,每组的三幅影像对应的行为主体是“我——他人——我”,而对应的形式则是“图像——文字——图像”。我想借此强调照片观看者对于照片“完成”的意义。一张照片的展示不仅仅是单向度且线性的(即作者占主导),观看者面对照片的能动性也应该得到足够的重视。“刺点”与照片应当是共存的,没有哪一张照片只具有一种意义,而赋予意义多样性的正是观看者。

我希望通过此次项目实现两个目的。一方面,此次项目立足于自己与他人之间的合作,我希望借此尝试一种“公共的”产生作品的方式,看看这种由不同元素参与的创作形式对我而言是否可行;另一方面,我也希望借此对我感兴趣的“日常照片”的特点进行探索,将“日常”中“个人”“家庭”和“社会”三个层面里能够通过艺术语言表达的特质挖掘出来。

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 作者:何博

作者:何博 2018-07-04

2018-07-04

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台