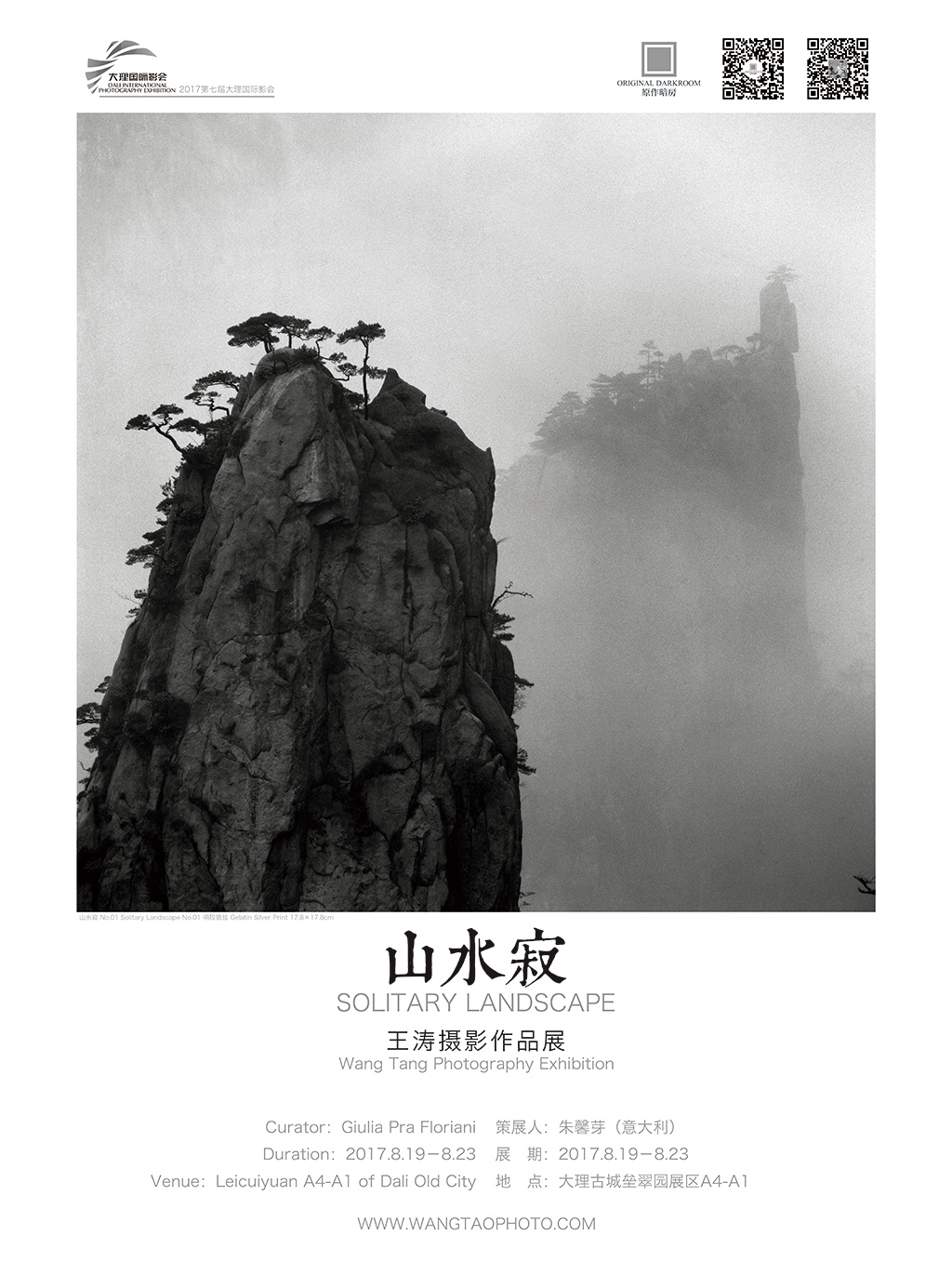

《山水寂》王涛摄影作品展将于8月19日——23日在大理国际影会期间展出,展出地点:大理古城垒翠园展区A4-A1。

《山水寂》王涛摄影作品展将于8月19日——23日在大理国际影会期间展出,展出地点:大理古城垒翠园展区A4-A1。

以下为展览前言:

寂

——作为动静之间的摄影

“时夜将半,四顾寂寥。适有孤鹤,横江东来,翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也”。 苏轼在《后赤壁赋》中,用“寂”来形容江岸上夜晚的活动观察。周围一切都非常寂静, 只见一只云鹤展翅孤鸣,飞翔的声音突然在苏轼描绘的语境当中出现掠过,打破了自然环境的“寂”态,给人以无限遐想。

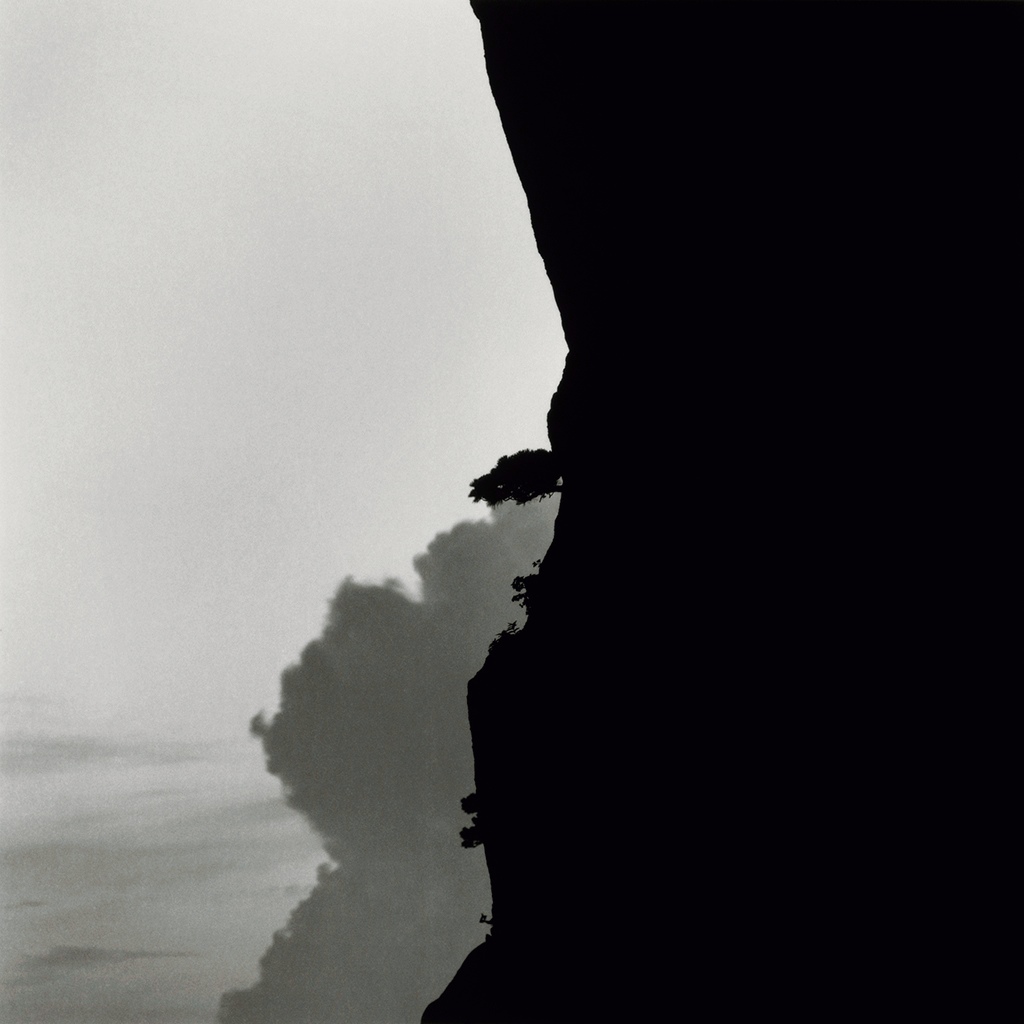

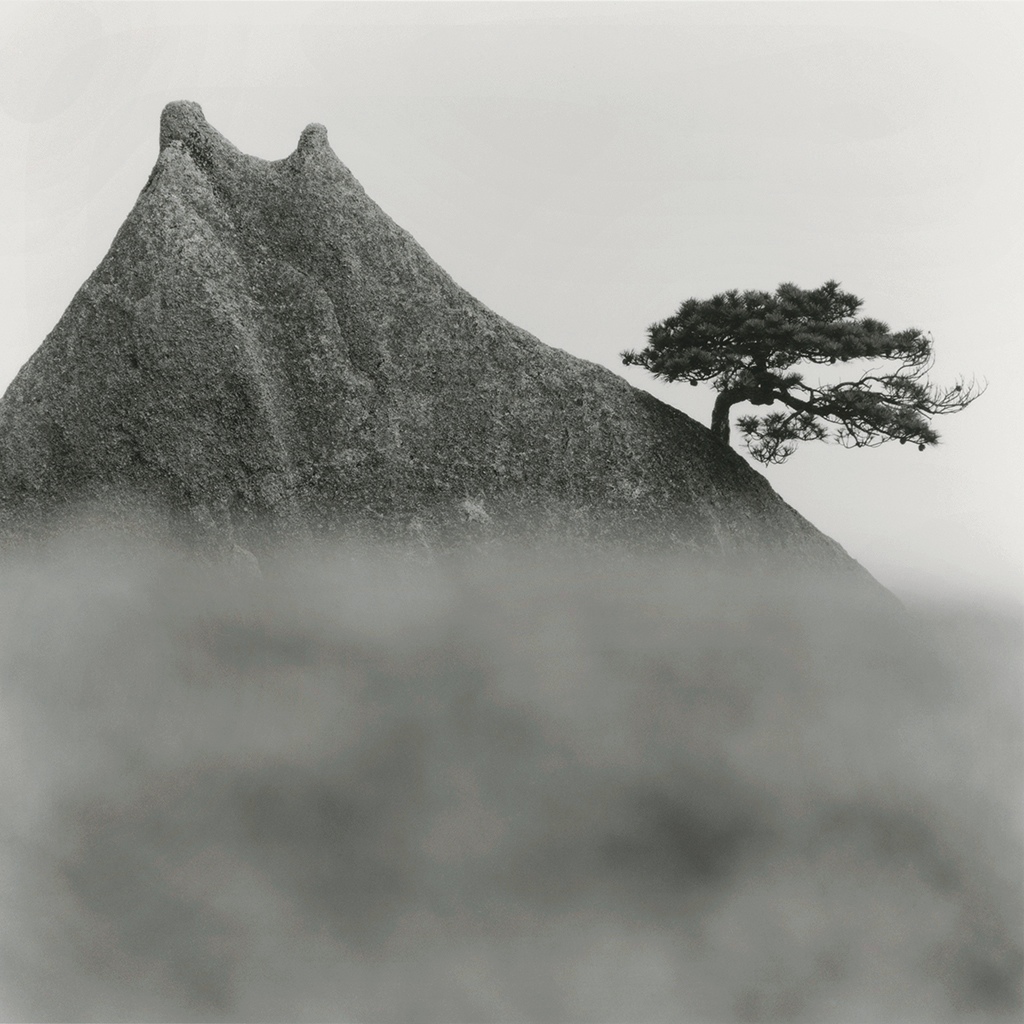

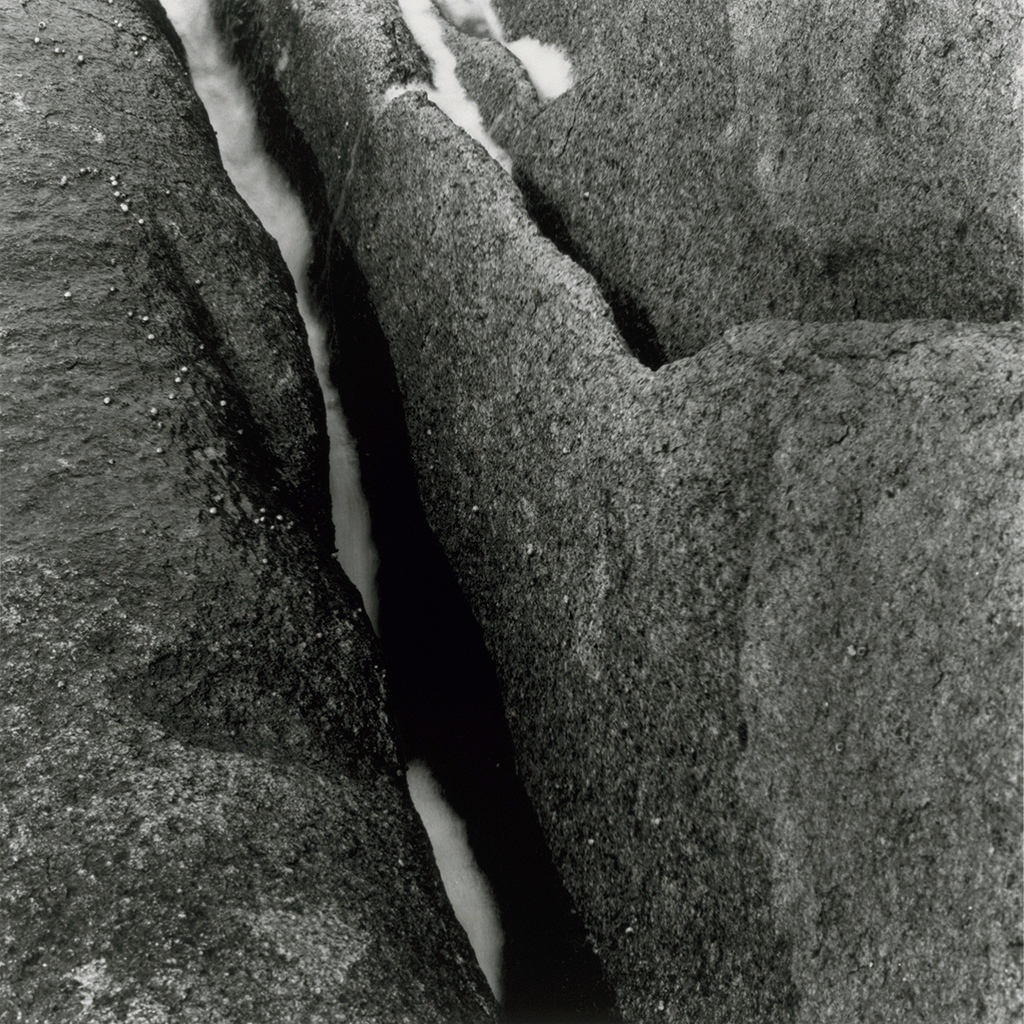

王涛在拍摄《山水寂》这个专题的时候,初始并没有发生任何外来的声音。摄影师关注的切入点是黄山环绕的烟云和怪石,但是因为静态的初心总是建立在流动的基础之上,同样假设没有声音也不会出现寂寞。所以后来王涛除了山之外也开始关注水,除了静态也开始关心流动的事物,除了无声的石头也开始从水的流动得到启发,毕竟两者都是大自然中不可或缺,互相能够包容和谐的视觉审美元素。

在佛教的语境中,“寂”经常跟寂灭联合起来,也就是指“涅槃”的意义,所指的是超脱生死的理想境界。有了寂灭,人就离开轮回,进入到涅槃的状态,再也听不到日常生活中的任何声音,感受不到世间普通人的欲望,消灭痛苦和烦恼,在平静当中保持无为的状态。作为媒介的摄影,它的本质也是把动态变成静态,把面临死亡和变化的事物凝视在图像当中,把光学负像感应的影像投射在银盐相纸上变成永久的图像载体实物。犹如涅槃的状态相似,底片一但感光拍摄完成之后,极少可能会再受到外来世界的影响,而将会存在于另外一个反观的向度。摄影师王涛借助对山水景象的“涅槃重生”,无异于是在两个纬度之间建立了一种自为的交流可能性,把静与动,生与死,形而上与形而下有机的加以联合,给观者延展出了另外一个对山水思考的空间。

山的衡坦代表土地的层面,佛教的寂灭代表上天的层面。另外,照片还包含着第三个层面上的解读意义,也就是人性的方面。面临黄山这么巨大的伟岸,人的内心里会感知到寂寞能量。审美范畴上的崇高,会让人觉得个体在大自然中不过只是一个相当微弱孤寂的渺小者。观察拍摄黄山的漫长历程让王涛面临自我人性的宽窄和底色,因为人类在大自然中永远只是一个微弱的点状而已。照片中可以看到,人内心里的疏密起伏与自然平等:当人生的孤独寂寞被外来“世界”的侵入打破时,寂静被流水喘息的声音截断,令人于时间瞬息之间回到了动静的现实中。摄影总是存在于两种或者多种相反的状态之间。摄影师选择用相机来记录从一种状态出发,走到第二种状态的路程:摄影把飘动的云烟变成相纸上的黑白影像轮廓,把流动的水变成底片上的透明线条,把人内心里的寂寞变成了恒久存在于人世间的精神与物质图像的载体。

朱馨芽Giulia Pra Floriani(意大利)

首页

首页 来源:影像国际网

来源:影像国际网 作者:王涛

作者:王涛 2017-08-14

2017-08-14

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台