系列报道之三

系列报道之三

讲好中国故事,传播“中国好声音”

随着多媒体融合的常态化,影像显现出越来越重要的作用。如何利用摄影媒介,更好地展示中国形象,讲好中国故事,成为包括中国摄影家协会在内的各级各类摄影组织面临的新课题。从中国摄协举办“外国人眼中的中国”主题展览的请进来之举,到“中国梦”主题影像公益广告、“美丽中国”主题摄影展赴世界各地巡展的走出去措施,从丰富和完善中国国际摄影艺术节、中国国际摄影艺术展览,到全国各地举办的中外交流活动,无不在努力传播着“中国好声音”,展示着中国作为一个负责任的大国的美好形象。

外国人眼中的中国

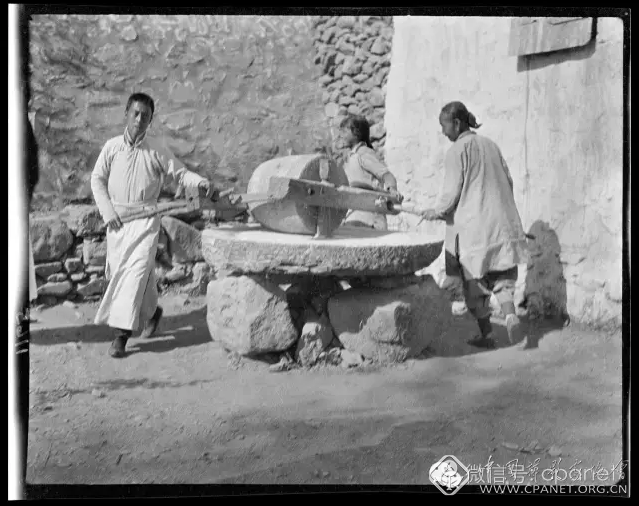

西德尼·甘博:中国往事(1908-1932)展览作品 北京 卧佛寺 磨面

不久前刚刚结束的第十一届中国摄影艺术节上,中国人民的老朋友、新西兰摄影家吉奥夫·斯蒂芬(Geoff Steven)和他的影展“重走路易·艾黎之路”因在现场引起了许多观众共鸣而备受关注。斯蒂芬曾于上世纪70年代中后期陪同新西兰作家、教育家路易·艾黎(Rewi Alley,1897-1987)横跨中国,30多年过去了,他非常好奇如今的中国人怎样看待他那些上世纪70年代的照片。与观众交流几天之后,他深深感到这些照片本应回归到产生它的故土,也完成了自己帮助中国观众通过照片了解历史的初衷。

而另一个名为“中国往事(1908-1932)”的展览则着重历史钩沉,这些一个世纪前的中国老照片出自美国人西德尼·甘博(Sydney G. Gamble,1890-1968)之手,甘博是中国摄影史上第一位以明确的社会学意识和社会学学术规范进行社会调查活动,并将之与摄影结合在一起的摄影家。他积累了一整套珍贵的影像档案,堪称社会学摄影的典范之作。

这两个展览正是中国摄影家协会着力打造的“外国人眼中的中国”落地项目的重要之作。策展人王保国说,两个展览分别覆盖了解放前后的中国社会变迁。与同代人相比,甘博的社会学者身份成就了他更系统、更清晰、更敏感地记录当时中国社会的变化,同时他也是将社会学与摄影结合得最结实的实践者。而斯蒂芬镜头里中国百姓朴素的生活恰恰书写了人性的力量,正是这种中国人的本性魅力勾起了艾黎对这片土地的热爱。展览现场,王保国发现有观众在一张张地翻拍作品,也充分证明了高品质的历史照片会源源不断地滋养后世。

2015年7月至12月,中国第16届国际摄影艺术展览共收到全世界88个国家和地区投送的5.5万余件、11万余幅作品,精选出入展作品638件。这届中国国际影展还专门设置了“外国人眼中的中国”专题摄影展,入展作品为100件。这些作品于今年5月在郑州举办的2016中国国际摄影艺术节期间亮相,通过外国摄影人拍摄的中国故事,展示我国良好形象,打造讲好中国故事的新平台。

不仅在重大活动上力推重要的经典作品,今年6月份,中国摄协还采用多媒体幻灯展的新形式呈现了一组来自法国、西班牙、日本、意大利、阿根廷五国常驻中国的8位摄影师的《他乡——8位国外摄影师眼中的中国场景》,带有文化融合特色的取景框真切地再现了老外摄影师的经历和感悟。

有朋自远方来

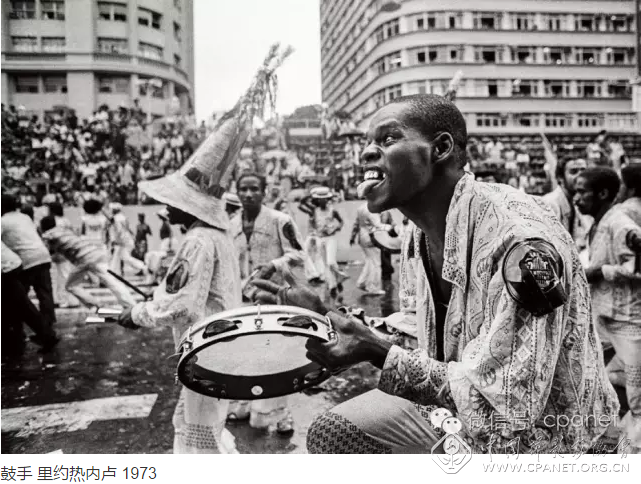

艾万特罗·德伊塞腊洞见作品

与“外国人眼中的中国”并驾齐驱的“中国人眼中的外国”项目则围绕“一带一路”展开,在中国第16届国际摄影艺术展(以下称“国际影展”)的征稿期,主办方特意纳入了这一选题,普遍约稿与重点约稿双管齐下,职业摄影师的点对点沟通、专业机构的推荐保举等方式已经成为了这一长期项目的有效工作办法。中国国际影展这一老牌活动将会进一步加大中国摄影艺术的对外开放度与融入度,挖掘和培养具有国际视野的中外摄影艺术家、摄影艺术评论家和策展人,探索性地搭建现代影像艺术市场化平台,为中国文化艺术产业化的发展做出有益尝试。

今年5月底,2016中国国际摄影艺术节、中国第16届国际摄影艺术展在“一带一路”的重要区域河南郑州举办,活动以“从东方出发”为主题,搭建起了东西方交流对话的平台,来自30多个国家和地区的摄影家、摄影组织、策展人、收藏家贡献了4700余幅作品。本着提升层次、打造精品的原则,主办方邀请到了巴西摄影家艾万特罗·德伊塞腊(Evandro Teixeira)和他跨越半个多世纪的作品,该展览成为了中国国际摄影艺术节期间的最大亮点之一,得到了国内摄影界的一致好评。此后,艾万特罗和他的作品在北京国际摄影周等活动上再次亮相。

为了在新时期更好地提升国际影展品质,中国国际摄影艺术节之后,中国摄协还延请了业界数位专家齐聚北京,给这一赛事建言献策。

中国摄协还在2015丽水摄影节期间首办国际摄影研讨会,“作为生活的摄影”的主题,吸引了世界各地的摄影家围绕“摄影已经成为我们生活的一部分”和“体现在摄影之中的生活”两个概念深入探究交流,达成相应的学术成果。

莫愁前路无知己

“美国中国”展览在智利和秘鲁展出

品牌活动走进新时代,新鲜项目更是朝气蓬勃。中国摄协打造的以“美丽中国”为主题的摄影世界巡回展足迹,自2014年踏出国门,至今已经到达过葡萄牙、西班牙、意大利、法国、澳大利亚、新西兰、津巴布韦、肯尼亚、南非、坦桑尼亚、纳米比亚、巴西、秘鲁、智利、古巴、圭亚那、美国、加拿大等五大洲多个国家。

“美丽中国”项目精挑细选参展作品,兼顾艺术性并满足外宣需求,包容世界遗产、风景名胜、社会人文等多样题材,邀请名家名作,与展出地的文化机构合作办展。所到之处都聚集了大批有“中国情结”的观众,摄影家们期盼“有没有作者来”,渴望交流的热情溢于言表;而普通民众则对照片故事更感兴趣,纷纷表示“想去中国看看”;旅居海外的游子则从照片中听出一首思乡曲。

今年9月,《美丽中国》摄影展在秘鲁首都利马的里卡多·帕尔马大学展出期间,该大学校长伊万·罗德里格斯出席开幕式并致辞说,此次展出的作品使得秘鲁民众对于当代中国所发生的变化及中国人的生活习俗有了更加直观和深入的了解,“我们学校非常支持这样的文化活动”。

2014年,“中国民生35年之变迁”摄影展走进摩纳哥时,摩纳哥政府总理大臣米歇尔·罗杰,摩纳哥驻华大使凯瑟琳·福特里埃等参观展览,并给予高度评价。这是中国民生主题影像大型展览首次在国外亮相,144幅(组)照片串起了自上世纪70年代至今的民生变迁,其中涉及百姓生活中的各个方面。到场参观的摩纳哥民众表示,展览生动且中国味儿浓,让他们看到了今日中国的飞速发展和人民的生活状态。

第十一届中国摄影金像奖获得者、中国铁路摄影协会常务副主席兼秘书长原瑞伦曾随“美丽中国”影展前往西班牙等国,他总结说,这是个很好的渠道,不仅是东西方摄影家交流技艺的平台,更重要的是讲述中国故事的舞台,令世界瞩目的中国理应向世界传递自己的变革、成就和经验。“三句话不离本行”的他还提到“中国名片”之一的高铁与“一带一路”有着重要的关系,他表示,作为铁路摄影人,就是要做好自己的本职工作,借“美丽中国”这扇窗口将中国高铁建设与中国工匠精神传播出去。

天涯若比邻

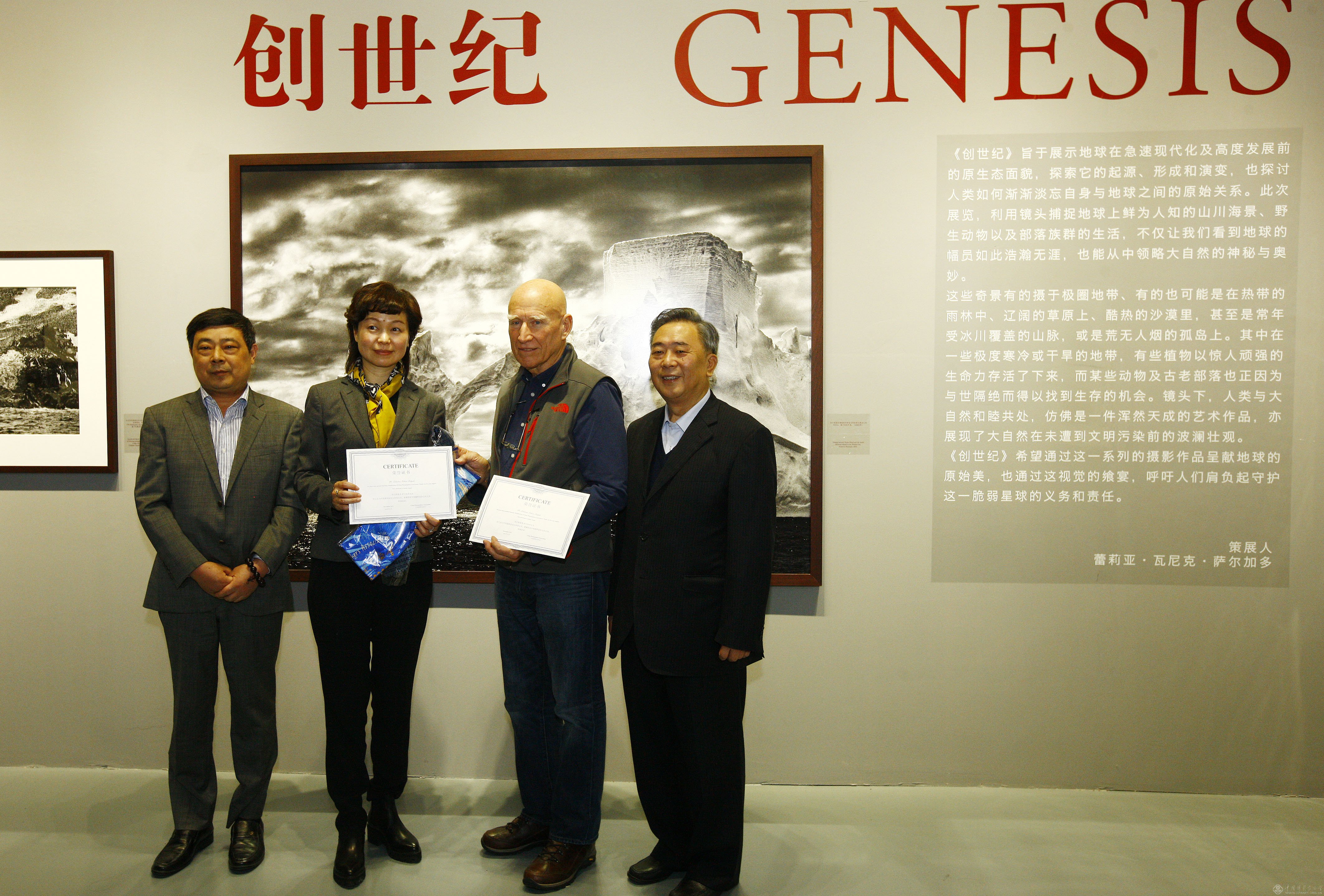

王瑶向萨尔加多授荣誉会员 方喆 摄

王瑶向萨尔加多授荣誉会员 方喆 摄

萨尔加多向王瑶介绍展览 方喆 摄

随着国际交往的日益频繁与不断深入,不仅中国摄影人与国际同行同好的距离拉近了,更让彼此间的交流对话趋向平等与理性。

2015年10月,中国摄协力邀巴西摄影家塞巴斯提奥·萨尔加多携新作《创世纪》亮相上海自然博物馆,之后还在丽水等地和中国摄影人近距离交流,夫妇二人均获颁“中国摄影家协会荣誉会员”。对自己的中国之行很是重视的萨尔加多认真应对每一次交流,讲座前必须亲自调试设备,他说,中国摄影界的朋友来自四面八方,我必须向他们呈现完美的讲座。一位杭州的摄影爱好者在看完展览后颇有感触地说,大场景让人感到特别震撼,人道主义应该是社会的正能量。相较粉丝的追捧与溢美之词,来自理论评论界的不同声音也引起了业界思考。

另一位“保姆摄影师”薇薇安·迈尔近年来也在中国狠狠地“火了一把”,上海的画廊、北京国际摄影周直至济南,一路展览伴随着研讨,中美专家共聚一堂,将这位“民间高手”的前世今生和创作风格做了一番勘查探讨。

2015年春天,北京尤伦斯当代艺术中心,一个拓展性研究项目“中国摄影书集”展览持续了将近两个月,100本展品来自玛格南图片社主席马丁·帕尔和生活于北京的荷兰摄影小组成员鲁小本、泰斯的私人收藏,从1900年到当下中国的摄影书籍均有涉及,内容和形式都非常广泛。此后,展览还移至连州展出,并为光圈出版社和中国摄影出版社共同出版的《中国摄影书集》进行了铺垫。该展览还被列入“2015中英文化交流年”项目。

2015年秋天,上海艺术影像展吸引了包括世界闻名的高古轩画廊在内的50家亚太和欧美地区的知名画廊参与,涵盖从古董级早期摄影到当代艺术影像,展会品质、观众人数、作品销售都取得了巨大的成功。

被批评过展览重合度过高,各地摄影节展主办方也在暗暗较力,2015连州国际摄影年展把国际展览分量提升至70%;“时代映像:1960年以来的英国摄影”以400多幅英国肖像与纪实作品亮相深圳受到关注;2015丽水摄影节上韩国策展人宋修庭带来的“日常地图”引人深思;“集美·阿尔勒国际摄影季”亮相厦门……

一批有代表性的机构和个人也为中国摄影的国际交流事业添砖加瓦,2015年上海摄影艺术中心启动,旨在为本土观众与艺术家提供国际化视野,为中国摄影打开交流之窗;以艺术家王庆松为总策展人的重庆首办长江国际影像双年展,展出36个国家257位的摄影、视频等类型作品;策展人何伊宁将50本包括艺术家手工书在内的中国摄影书带到英国FORMAT 15 国际摄影节展出……

首页

首页 来源:中国摄影报

来源:中国摄影报 责编:文 黄丽娜 陈曦

责编:文 黄丽娜 陈曦 2016-11-25

2016-11-25

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台