牛红旗摄影作品:《我的西海固》

来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网

作者:牛红旗

作者:牛红旗

责编:张双双

责编:张双双

2018-08-21

2018-08-21

秋雨过后,大雾从东崾岘涌来。群鸽飞匿,树木蒙上了面纱,一束阳光蛛网般颤抖,土屋兄弟般手足相连,山崖的皱褶里储满了黑暗,供人行走的乡道,如山丘抽出的腰带。

西海固有句流传很久的谚语:人活形,树活影,狗活声。

晨雾迷蒙,水库中站立的柳树,不仅被冰锁住。

种地需要一把好铁锹,进城打工需要一把好铁锹。西海固的农民把铁锹叫家当。这位姓海的大哥今天早早出门,要拿这把家当给过世的大伯去挖坟。

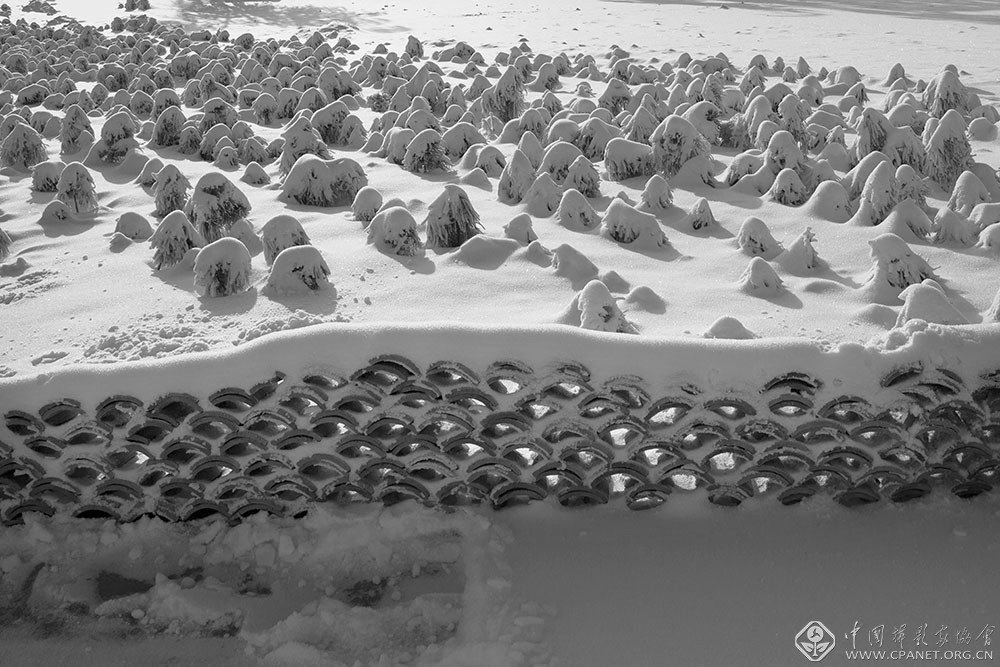

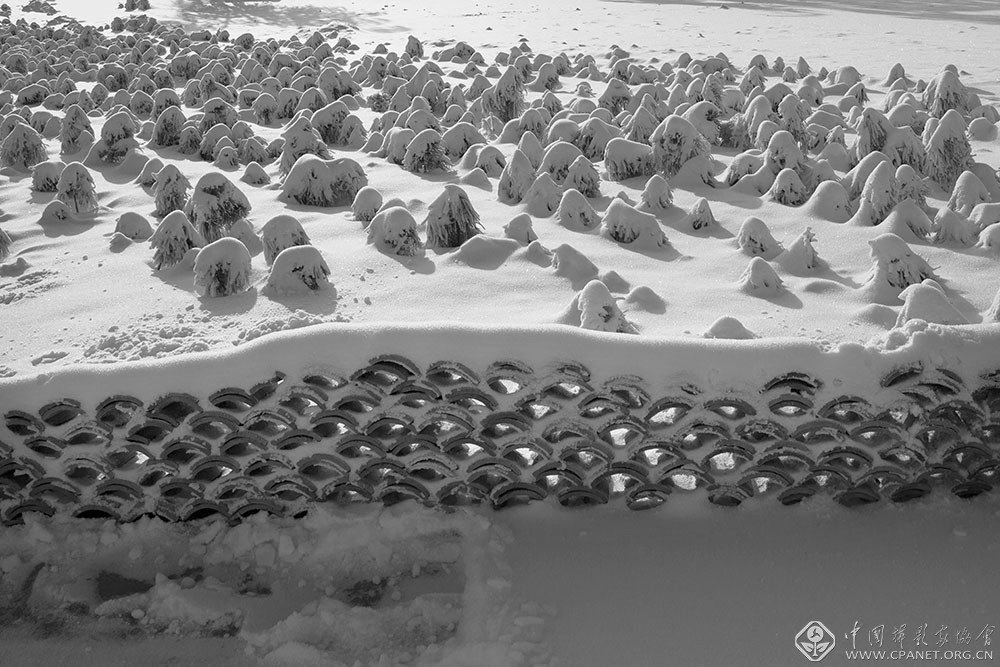

白雪包扎了门外松苗的伤口。

迟迟没有砍回家的玉米杆,在野外给自己搭建了一个迎风接雨的门。

多年了,生产队的草垛还化石般残存在当年的集体打麦场上。

碗

主人搬进了城,宅门前的古树还原地站着。寒冬来临,与之相伴的土墙上的白灰标语中,五个大字倒塌了两个。这两个字,仿佛代表着一去不复返的时代。

农人给木棍穿上了自己的衣服,围上了自己的头巾。人们叫它雾人,或露人。

麦场上

烧荒烧掉的往往只是些虚草。

雷雨即将来临,孩子从学校赶了回来,准备给父母帮忙收割粮食,

丁索燕进城务工,时常惦记着牛棚顶上苫着的塑料布。她每次回家,必先去一趟牛棚。

入赘到西海固回族人家当女婿的的陕西娃门军,在大雪纷飞的早晨,去场院草垛上给牛羊背草料。

眺望风尘

她听到羊儿讨要草料的声音,放下了绣针和花朵。而大花猫躺在草垛上无所是事地挠着胡须。

上午,两位面沟而居的人,商量着开春后一定要修条可行的路。

农人也会蹲在自家门前崖台上,静观涌动的云翳。

周末,城里上学的马佳玲回到了村里。由于养成了午休的习惯,她躺在门外的木檩上睡着了。梦中她咯咯咯笑出了声。坐在身旁晒太阳的弟弟妹妹,也跟着咯咯咯笑起来。

这是一个别开新面的正午,蝴蝶翩翩起舞。图片说明:原州区水泉村马鸿昌进城赶集,给女儿马雪卖了件连衣裙。马雪兴高采烈地跑出敞院,向路人展示的同时,不住地自我欣赏着。

曾经的西海固,水是一门学科。现在,自来水偶尔会断水或冻结。

一个女人站在庄稼里,便也似一棵庄稼了。

归一

野狐沟是地名,有的人叫它死人沟,有人叫它野娃娃沟。

这两棵柳树,即便一时折服于暴风雪,可天晴气朗后,它们依然是两条挺起腰杆做人做事的汉子。

遗失在野外的筛箩。

向日葵不仅面朝太阳,还会向着露水。

水库冰面裂开一条冰缝。断面中,水草依然以活着的姿态站立其中。

它们恭候人来砍走它。它们还能燃烧,还有余温。

雪白

世纪的村落

查看大图

秋雨过后,大雾从东崾岘涌来。群鸽飞匿,树木蒙上了面纱,一束阳光蛛网般颤抖,土屋兄弟般手足相连,山崖的皱褶里储满了黑暗,供人行走的乡道,如山丘抽出的腰带。

西海固有句流传很久的谚语:人活形,树活影,狗活声。

晨雾迷蒙,水库中站立的柳树,不仅被冰锁住。

种地需要一把好铁锹,进城打工需要一把好铁锹。西海固的农民把铁锹叫家当。这位姓海的大哥今天早早出门,要拿这把家当给过世的大伯去挖坟。

白雪包扎了门外松苗的伤口。

迟迟没有砍回家的玉米杆,在野外给自己搭建了一个迎风接雨的门。

多年了,生产队的草垛还化石般残存在当年的集体打麦场上。

碗

主人搬进了城,宅门前的古树还原地站着。寒冬来临,与之相伴的土墙上的白灰标语中,五个大字倒塌了两个。这两个字,仿佛代表着一去不复返的时代。

农人给木棍穿上了自己的衣服,围上了自己的头巾。人们叫它雾人,或露人。

麦场上

烧荒烧掉的往往只是些虚草。

雷雨即将来临,孩子从学校赶了回来,准备给父母帮忙收割粮食,

丁索燕进城务工,时常惦记着牛棚顶上苫着的塑料布。她每次回家,必先去一趟牛棚。

入赘到西海固回族人家当女婿的的陕西娃门军,在大雪纷飞的早晨,去场院草垛上给牛羊背草料。

眺望风尘

她听到羊儿讨要草料的声音,放下了绣针和花朵。而大花猫躺在草垛上无所是事地挠着胡须。

上午,两位面沟而居的人,商量着开春后一定要修条可行的路。

农人也会蹲在自家门前崖台上,静观涌动的云翳。

周末,城里上学的马佳玲回到了村里。由于养成了午休的习惯,她躺在门外的木檩上睡着了。梦中她咯咯咯笑出了声。坐在身旁晒太阳的弟弟妹妹,也跟着咯咯咯笑起来。

这是一个别开新面的正午,蝴蝶翩翩起舞。图片说明:原州区水泉村马鸿昌进城赶集,给女儿马雪卖了件连衣裙。马雪兴高采烈地跑出敞院,向路人展示的同时,不住地自我欣赏着。

曾经的西海固,水是一门学科。现在,自来水偶尔会断水或冻结。

一个女人站在庄稼里,便也似一棵庄稼了。

归一

野狐沟是地名,有的人叫它死人沟,有人叫它野娃娃沟。

这两棵柳树,即便一时折服于暴风雪,可天晴气朗后,它们依然是两条挺起腰杆做人做事的汉子。

遗失在野外的筛箩。

向日葵不仅面朝太阳,还会向着露水。

水库冰面裂开一条冰缝。断面中,水草依然以活着的姿态站立其中。

它们恭候人来砍走它。它们还能燃烧,还有余温。

雪白

世纪的村落

我的西海固

生于西海固,活于西海固,所以我在西海固。

多年来,走在西海固的乡村野道,体味着山野的深度,抚摸着草木春秋,感知着心魂的桌椅,拍摄着天地自然与生灵,但要猛然间简略而具象地呈现这片土地所蕴涵的人文精神,倒有些惶然。

静坐在土梁上,扶起身边匍匐的冰草,便觉得,山岳在移动,村庄在远行,孩子背负书包,村姑掌起锅碗瓢盆,老人沉湎于往事,继而,看到土豆被刨出地面,毛驴打起了响鼻,农用车扬起了浮尘,飞机掠过了头顶,太阳十分疲惫。

西海固的精神意义是什么呢?在我看来,它应是一条河,应是生命运动的轨迹。更早的时候,墙只是地面上一堆土,它慢慢站起来,变成一个人脸,变成一族人,变成了一种宗教。后来,经过风蚀雨淋,墙后有人哼起了谣曲,墙边出现了一把锄头,锄柄与时间端立的姿态完全一致。

摄影又是什么呢?在我看来,它是一种语言,是把稍纵即逝的生命存在通过思想具象出来,任其发酵,凝结成艺术真实。

于是,人文精神就有了一个核,于是,人和自然的关系——观察自然、拷问自然、适应自然,又被自然改变的全过程,在沉思中拉长、提升、剥离、浓缩,而后成为一个有质地的状态。

我惯于拍摄人事变化的“包孕”那一刻,也就是喜欢拍摄事物和人的情态乍现的那一刻。我想摈弃旧的辞藻,情愿借助民间所说的“要了解一个女人,看看她的抹布就知道”的视觉方法,通过外象来反观内心,我常常思索着怎么才能通过事物的存在来呈现人的意志与灵魂。

被联合国教科文组织定义为不宜人类生存之地的西海固,在日月的进程中,有了天晴气朗的变化,有了熏风、云翳、雨雪,复活了彩虹和泉流;苍天老了,大地久了,但山峦依然神奇,四野照常在呼吸,人继续默默地繁衍着。

有一次,我在碱滩的皲缝中看到数万只蚂蚁列队前行;有一次,我面前的山坡上莫名其妙滚下一个土块;有一次,我使劲折弯一棵幼稚的榆树,一松手它竟立刻挺直了腰杆;又一次,我把麦垛当成了馒头,把墓砖当成了枕头。我见过峡谷的嘴巴、村庄的耳朵、犁耙的脚趾、荞麦的麦仁;我在牛圈里闻过牛粪的味道,也闻到了人的体味。我从一块面饼中抽出来一根苍白的头发,嚼出了一个家族的历史,在一碗水看到了西海固女人的嫁妆、男人们的生老病死。

我有我的西海固,非沉陷于物质的贫乏和精神的刻意挺拔。我认定,人生存的环境中,每样事物都有人文的深意:活着的印记,精神的标志、生命的形象。

牛红旗

2018年4月

个人简介:

本名牛宏岐,笔名牛红旗,自由摄影、撰稿人。中国作家协会会员,中国摄影家协会会员。宁夏摄影家协会副主席,固原市摄影家协会主席。多年行走西海固民间,拍摄了数百万张照片,近年有摄影作品在《中国摄影》《大众摄影》《中国艺术报》《中国摄影报》《南方周末》《中央电视台·9频道》《中央数字电视摄影频道》《腾讯新闻·活着》等媒体刊播。

2013年参与众多艺术家深入西海固“上圈”,作品在“隐没地——上圈组村民与艺术家的影像实验”北京影展中专栏展出,此组照片参加了第二届“阮义忠摄影人文奖”展出,此外未参加过其他摄影评奖和影展。

首页

首页 来源:中国摄影家协会网

来源:中国摄影家协会网 作者:牛红旗

作者:牛红旗 2018-08-21

2018-08-21

京公网安备11010102000847号

京公网安备11010102000847号 扫码关注微信公众号

扫码关注微信公众号 扫码关注官方微博

扫码关注官方微博 各团体会员微信公众号集成平台

各团体会员微信公众号集成平台